Monthly Archives: November 2016

Des martyrs, il n y en a ailleurs qu’au Tagant : Inauguration officielle d’une plaque commémorative des victimes de la résistance dans le Tagant

Aziz appelle dans la foulée à la “réédition de l’histoire mauritanienne”. Bientôt une autre que celle qui fût écrite par les alliés du colon accompagnera l’hymne et le drapeau “rouge vert rouge”. Donc tout ce qui a été enseigné à générations du pays dans écoles et à l’université n’a jamais existé.

Aziz appelle dans la foulée à la “réédition de l’histoire mauritanienne”. Bientôt une autre que celle qui fût écrite par les alliés du colon accompagnera l’hymne et le drapeau “rouge vert rouge”. Donc tout ce qui a été enseigné à générations du pays dans écoles et à l’université n’a jamais existé.

Des pipots académiques sans fondement et invalidés par le grand témoin, Mohamed Ould Abdel Aziz. Voilà un pas vers la “de-falsification” de l’Histoire du pays. En revanche, Monsieur le Président, tant qu’on y est, que votre majesté ordonne simultanément la pause officiellement des plaques en hommage des soldats noirs victimes des purges étatiques.

Ça au moins, il n’ y a aucune once de doute sur leur citoyenneté et leur patriotique. Monsieur le président, que votre audace jusquauboutiste autorise enfin l’identification des sépultures avant que les témoins vivants rejoignent l’autre monde.

Monsieur le président, quand on décide de réécrire l’histoire nationale que tout le monde y retrouve son bonheur et ses misères.

Ba Sileye

boolumbal

Aucune requête mauritanienne déposée à la Cour africaine des droits de l’homme et des Peuples

RMI Info – Le président de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP), M. Sylvain Oré, a déclaré qu’aucune requête mauritanienne n’a été soumise au niveau de son institution, malgré que la Mauritanie ait ratifié la Charte de création de la Cour en 1998, ainsi que le Protocole.

RMI Info – Le président de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP), M. Sylvain Oré, a déclaré qu’aucune requête mauritanienne n’a été soumise au niveau de son institution, malgré que la Mauritanie ait ratifié la Charte de création de la Cour en 1998, ainsi que le Protocole.

Dans un entretien avec RMI-info, le juge Oré a déclaré être informé de la situation des droits de l’homme en Mauritanie. Avisé des différents procès politiques en Mauritanie, notamment celui du jeune bloggeur Ould Mkeithir, le juge d’origine ivoirienne a assuré que son institution est disposée à recevoir toute requête d’un citoyen mauritanien, dès lors que toutes les procédures juridiques en Mauritanie auront été épuisées.

La Mauritanie a ratifié le Protocole le 19 mai 2005. L’article 5 du Protocole indique que la Cour peut recevoir des plaintes et/ou des demandes qui lui sont soumises, soit par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, soit par des Etats parties du Protocole, soit encore par des organisations intergouvernementales africaines.

Au mois de septembre dernier, en collaboration avec la Coopération Allemande (GIZ), la Cour Africaine a organisé une formation sur les droits de l’Homme à Arusha – où se trouve son siège – à l’intention de 40 journalistes africains.

Le Président de la Cour, Sylvain Oré, a souligné dans son discours d’ouverture: « si j’ai décidé de vous réserver ce premier discours après mon élection en tant que Président de la Cour, c’est parce que je suis convaincu du rôle important que les journalistes et les organes de presse jouent en matière de protection des droits de l’homme ».

Il a insisté sur le rôle essentiel que jouent les journalistes dans la dénonciation des violations des droits humains, tout en rappelant qu’« il est évident que la liberté d’expression – bien qu’étant un droit fondamental de l’homme à part entière – n’est pas sans limite. Je suis convaincu que, grâce au respect de la déontologie et au professionnalisme dans l’exercice de votre métier de journaliste, vous pouvez contribuer à l’édification d’une société meilleure » a-t-il indiqué.

Deux journalistes mauritaniens ont pris part à cette rencontre pour présenter l’expérience de journalisme créatif en se basant sur le phénomène du Chitari rappé (JTP rappé) et sur la web-radio rmi-info.com.

La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) est le principal organe judiciaire chargé de la protection des droits de l’homme en Afrique. Il a été établi par un protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples en 1998 et les juges ont d’abord été élus en 2004 après l’entré en vigueur du protocole.

La Cour se compose de onze juges élus pour un mandat de six ans, renouvelable une fois. La CAFFHP a statué sur plusieurs dossiers, notamment ceux du journaliste burkinabé Norbert Zongo et de Saif-El-Islam Khadaffi.

Bâ Sileye

sileye87@gmail.com

cridem

Les questions de l’unité et de l’officialisation des langues nationales, grandes oubliées du projet de réforme constitutionnelle

Dans un contexte national marqué par des tensions intercommunautaires jamais égalée, Touche pas à ma nationalité a choisi d’aller au dialogue dit national et inclusif pour y porter sa voix et sa vison pour une Mauritanie apaisée et égalitaire, débarrassée des démons du racisme, de l’esclavage et de l’exclusion.

Dans un contexte national marqué par des tensions intercommunautaires jamais égalée, Touche pas à ma nationalité a choisi d’aller au dialogue dit national et inclusif pour y porter sa voix et sa vison pour une Mauritanie apaisée et égalitaire, débarrassée des démons du racisme, de l’esclavage et de l’exclusion.

Convaincus de la nécessité de la refondation du contrat national, notre contribution à ces assises a porté essentiellement sur les voies et moyens d’une cohabitation harmonieuse entre les différentes composantes de notre pays.

C’est d’ailleurs autour de cette question centrale de l’unité nationale, que ce sont focalisés les débats de l’atelier intitulé « renforcement de l’état de droit et justice sociale », débats dont l’une des constantes était l’officialisation des toutes nos langues nationales, gage premier de la reconnaissance de la diversité nationale et symbole d’équité entre nos différentes composantes.

Mais les initiateurs du dialogue, garants du système raciste et esclavagistes, et la plupart des partis de l’opposition, ayant participé ou non au dialogue, qui se reconnaissent dans le système et s’en complaisent ne veulent pas de ces changements. De fait, les conclusions du dialogue retenues dans le projet de loi constitutionnelle approuvé par le conseil des ministres du 03 novembre 2016 ne font aucune référence à ce problème central de l’unité nationale autour duquel se sont pourtant polarisées les interventions. Le consensus sur la nécessité de l’officialisation des langues nationales y a été superbement ignoré.

Touche pas à ma nationalité :

* s’inscrit en faux contre une réforme constitutionnelle qui au lieu de cibler les problèmes de fond tels que la question de la cohabitation pour leur apporter un règlement juste et définitif, s’arrête à des considérations secondaires n’ayant d’autres but que de distraire les Mauritaniens,

* exige l’intégration de l’officialisation de toutes nos langues nationales dans la réforme constitutionnelle en perspective.

La fuite en avant et la politique de l’autruche ne feront qu’accentuer le danger d’implosion qui plane sur notre pays. Si la réforme constitutionnelle envisagée n’intègre aucune disposition relative à la gestion de la cohabitation entre nos différentes composantes, la Mauritanie aura encore raté le train de l’Histoire et le système raciste et esclavagiste incarné aujourd’hui par le régime de Mohamed Ould Abdel Aziz aura encore de beaux jours devant lui.

Nouakchott le 17/11/2016

Pour le Bureau exécutif,

Le Président,

Alassane DIA

TPMN

l’authentique

Droits de l’homme : Le fardeau dérangeant de « Ould M’Kaïttir »

Ils étaient vendredi dernier à l’issue de la prière du jour, quelques 4000 personnes qui se dirigeaient vers la Présidence de la République, pour réclamer la mise à mort de Ould M’Khaïttir. Une manifestation rudement réprimée par les forces de l’ordre…

Ils étaient vendredi dernier à l’issue de la prière du jour, quelques 4000 personnes qui se dirigeaient vers la Présidence de la République, pour réclamer la mise à mort de Ould M’Khaïttir. Une manifestation rudement réprimée par les forces de l’ordre…

Forts de l’accueil qui leur avait été réservé par le président de la République à l’issue de la marche qu’ils avaient organisé en 2014 après l’autodafé de Biram Ould Abeid, les représentants de courants religieux regroupés cette fois autour d’un forum de religieux, en auront eu cette fois pour leur engagement dans leurs interprétations des faits islamiques dans le pays.

Juste après la prière du jour, près de 4000 mille personnes provenant de diverses parties de la ville s’étaient donné rendez-vous aux alentours de la mosquée saoudienne de la capitale. Parmi les manifestants, des érudits mais aussi et surtout, des jeunes filles et des jeunes garçons dont une très forte majorité provenait des quartiers périphériques de la capitale.

Munis de banderoles dont le maître mot est d’appeler au jugement et à l’exécution pour apostasie, du jeune blogueur Ould M’Khaïttir, les manifestants devaient écouter deux discours prononcé par deux intervenants. Il s’agissait de revenir sur les termes utilisés par l’incriminé dans un article blasphématoire où il se serait attaqué frontalement au prophète Muhmammed (PSL) qu’il a accusé de partialité notamment à l’endroit de la caste des forgerons.

Il s’agissait aussi pour les intervenants qui sont parvenus à ameuter la foule, d’exiger que soit exécutée la sentence prononcé par la cour pénale de Nouadhibou qui avait condamné à mort le prévenu lors de son premier jugement.

Et pour les intervenants, l’appel interjeté par le condamné n’avait pas de raison d’être puisque d’emblée la sentence était connue de tous puisque édictée par la loi islamique d’avance. Remontés par les discours qu’ils venaient d’entendre et par les appels à la révolte face à un régime qui semblait hésitant dans le traitement de l’affaire en question, les manifestants ne tenaient plus sur leurs pieds.

Comme des bêtes féroce qui plongeaient sur leurs proies, ils s’ébranlèrent en direction de la Présidence, dans l’espoir d’être reçus – comme ce fut le cas lors de la manifestation contre l’autodafé de Biram Ould Abeid– aux portes de la présidence de la République, par le chef de l’État en personne ! Mais c’était sans compter avec les forces de l’ordre qui avaient été dépêchées à l’avance sur leur chemin.

A peine les manifestants auront-ils franchi une centaine de mètres que la police anti-émeute intervint. Les premières échauffourées entre es deux parties furent rudes du fait particulièrement de la conviction des manifestants, ou plus particulièrement de leur engagement, eux qui, encadrés par des érudits, qui les avaient persuadés qu’ils agissaient dans le cadre d’un Jihad, semblaient déterminés à résister, même au prix de leur vie. Finalement, pour venir à bout des marcheurs, la police dut employer les gros moyens en usant de grenades lacrymogènes mais aussi de matraques.

Après près de deux heures d’affrontements, le centre-ville de Nouakchott reprit peu à peu son calme. Avant de se disperser, les manifestants ont promis de ne pas baisser les bras et de revenir sur le terrain autant de fois que cela l’exigerait jusqu’à l’exécution de la sentence contre Ould M’Khaïttir.

Embarras. Sans nul doute, le cas Ould M’Kaïttir semble être l’affaire qui a le plus dérangé le président Ould Abdel Aziz lors de ses deux mandats. En témoigne, les hésitations manifestes des pouvoirs publiques dans le traitement du dossier.

En témoigne aussi la traîne observée dans la gestion du dossier par la justice mauritanienne. En témoigne encore, la répression vendredi dernier d’érudits ; une première qui pourrait marquer le changement de stratégie du gouvernement qui a été jusqu’à présent complaisant avec les islamistes sur ce dossier.

En témoigne encore, les propos prêtés au Premier ministre, Yahya Ould Hademine, qui aurait promis de libérer l’auteur de l’article blasphématoire. De sures dignes de foi, le Chef du gouvernement a demandé, à ce propos, aux hommes politiques et religieux d’amadouer la rue et à la préparer à cette délivrance attendue

Et en témoigne enfin, la réunion convoquée ce même jour par le ministre des Affaires islamiques, Ahmed Ould Ehel Daoud, qui a réuni plusieurs imams proches du pouvoir à son cabinet, dans le cadre d’une manœuvre visant à faire échec à l’initiative « des extrémistes » religieux qui appellent à l’exécution du blogueur.

En fait tout indique que le gouvernement n’a jamais été aussi embarrassé que dans le cas précis où il doit faire face, également, à la pression de sa population pressée de laver l’opprobre d’une part et de l’autre, une communauté internationale de plus en plus regardante sur les droits de l’homme dans le pays, et qui ne cache pas sa sympathie pour le bloggeur.

Libérer Ould M’Khaïttir déclencherait la fureur des islamistes notamment la mouvance que le gouvernement semblait caresser dans le sens du poil depuis l’arrestation du jeune blogueur en décembre 2014, mais aussi, de très nombreuses franges de la population. Cela conduirait nécessairement ce denier à l’exil en occident où il serait totalement pris en charge.

Et, porté en vedette tel Salman Rujdi, il pourrait être amené à commettre nombre d’impairs à l’endroit du Prophète Muhammed (PSL). Et dans le cas où le jeune libre, décidait de rester en Mauritanie, sa vie serait perpétuellement en danger quand on sait que pour nombre des manifestants de vendredi, le réprimander voire, l’exécuter relèverait d’un acte de foi !

Sa peine confirmée, le jeune n’est pas à l’abri d’une agression si ce n’est d’un assassinat dans la prison où il serait installé. Le cas échéant, il ne serait jamais exécuté, non pas parce que la tendance dans le pays, est de ne plus mettre fin à la vie des condamnés à mort, mais plus, l’occident n’apprécierait pas.

Il n’accepterait même pas. Et quand on sait la dépendance de la Mauritanie vis-à-vis e la communauté internationale, on mesure combien celle-ci pèse sur les décisions du pouvoir central dans le pays, notamment dans les questions relatives aux droits de l’homme.

En tout état de cause, malgré la pression de la rue, la sentence semble être dite par les pouvoirs publics : on se rappelle encore que dans un entretien avec des organes de presse occidentaux (français et espagnols) au début de l’année 2016, le président Mohamed Ould Abdel Aziz avait évoqué « la possibilité d’une solution » pour le cas du jeune blogueur. Interrogé sur la même affaire cette semaine, à l’occasion de son déplacement à l’intérieur du pays, le chef de l’Etat a répondu dans un langage modéré, laissant la porte ouverte à la non exécution de M’Kheitir.

JOB

l’authentique

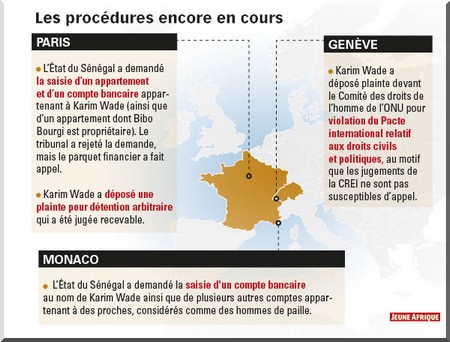

Sénégal : l’histoire secrète de la libération de Karim Wade

Les mois ont passé, mais certaines questions sont restées sans réponse. Comment Karim Wade a-t-il rejoint le Qatar le 24 juin, après sa sortie de prison ? Qu’a-t-il négocié ? Quand va-t-il rentrer ? Enquête et révélations. Jeudi 23 juin 2016.

Les mois ont passé, mais certaines questions sont restées sans réponse. Comment Karim Wade a-t-il rejoint le Qatar le 24 juin, après sa sortie de prison ? Qu’a-t-il négocié ? Quand va-t-il rentrer ? Enquête et révélations. Jeudi 23 juin 2016.

Dans sa cellule de la prison de Rebeuss, à Dakar, Karim Wade est déjà couché quand le colonel Daouda Diop, directeur de l’administration pénitentiaire, et le directeur de la maison d’arrêt, Lamine Diop, font irruption, vers 22 heures. « Vous serez libéré cette nuit », lui annoncent les deux officiels. Depuis trois semaines, au Sénégal, les rumeurs vont bon train.

Le 2 juin, interviewé par RFI, Macky Sall a laissé entendre que la libération du prisonnier le plus célèbre du pays pourrait intervenir « d’ici à la fin de l’année ». Le 16 juin, une première tentative avait tourné court. Relayée prématurément par les médias, elle avait drainé vers le parking de la prison et vers son domicile du Point E une foule de « karimistes » pressés d’acclamer leur héros.

Pour le régime, pas question de laisser la libération de l’ancien « ministre du Ciel et de la Terre », condamné à six ans de prison en mars 2015 pour « enrichissement illicite », virer au triomphe.

Un passeport créé en une nuit

Vers 23 heures, les deux hommes sont de retour dans la cellule, accompagnés d’un agent du ministère des Affaires étrangères équipé d’une valise métallique imposante. « Ils l’ont informé qu’ils avaient ordre de lui établir le soir même un passeport diplomatique », assure un proche de Karim Wade. Les photographies d’identité et la prise d’empreintes digitales sont donc effectuées dans la prison de Rebeuss, à quelques dizaines de minutes de sa libération.

« Ils ont fait de lui, en une nuit, leur ambassadeur au Qatar », ironise l’un de ses amis en évoquant ce passeport diplomatique inattendu – que Jeune Afrique a pu consulter.

La suite est connue. Vers 1 h 30 du matin, soucieuses d’éviter un attroupement populaire et la curiosité des médias, les autorités sénégalaises lancent un leurre. Tandis qu’un 4×4 aux vitres teintées s’engouffre à vive allure sur la corniche ouest, qui borde la prison de Rebeuss, c’est dans le véhicule du directeur de la maison d’arrêt que Karim Wade est discrètement exfiltré de son lieu de détention, via une porte dérobée.

Empruntant les ruelles des quartiers populaires de Gueule-Tapée et de la médina, le véhicule gagne ensuite la route de Ouakam pour arriver finalement aux Almadies, chez l’avocat Madické Niang, ancien ministre et homme de confiance d’Abdoulaye Wade, très introduit à Touba, la capitale du mouridisme.

Le temps de recevoir les bénédictions adressées, via son fils Serigne Moustapha Mbacké, par l’autorité religieuse la plus influente du pays, et Karim Wade reprend la route jusqu’au tarmac de l’aéroport, où l’attend un jet affrété par les autorités du Qatar. Il est accueilli par le procureur général de l’émirat, tandis que les autorités pénitentiaires sénégalaises l’escortent jusqu’à la passerelle, comme les videurs d’une boîte de nuit raccompagneraient un client indélicat. Fin du premier acte.

Soutien infaillible

Dès le lendemain matin, face à l’effervescence médiatique, le ministre de la Justice, Sidiki Kaba, donne une conférence de presse. Karim Wade est-il parti au Qatar de son plein gré ? A-t-il fait escale à Paris, où résident ses parents et ses trois filles, orphelines de mère ? « Une fois gracié, Karim Wade est libre d’aller où il veut, au Sénégal ou ailleurs.

Si vous voulez savoir où il se trouve, allez lui poser la question », répond le garde des Sceaux aux journalistes. Cette fin de non-recevoir ne décourage pas les médias sénégalais, curieux de savoir quel accord a pu être noué entre le Sénégal, le Qatar et l’entourage de Karim Wade.

Aux nombreux commentateurs qui soupçonnent alors l’existence d’un « protocole de Doha » – en référence à un présumé « protocole de Rebeuss » qui aurait scellé, en 2006, la libération et la mise hors de cause de l’ancien Premier ministre Idrissa Seck dans l’affaire des chantiers de Thiès, après sept mois de prison –, Seydou Guèye, le porte-parole du gouvernement, rétorquera quarante-huit heures plus tard que « le gouvernement du président Macky Sall n’a pas pour culture de faire dans le deal », rappelant que plusieurs centaines de détenus bénéficient chaque année d’une grâce présidentielle.

Les proches de l’intéressé ont une tout autre version de l’histoire. Si plusieurs dirigeants africains – comme Alassane Ouattara, Denis Sassou Nguesso ou Mohammed VI – ont eu l’occasion de plaider auprès de Macky Sall la cause du fils d’Abdoulaye Wade au temps de sa détention, un homme fera de sa libération une affaire personnelle : Cheikh Tamim Ibn Hamad Al Thani, 36 ans. Il a succédé à son père en tant qu’émir du Qatar en 2013, l’année où Karim Wade a été incarcéré.

Les deux hommes, que seulement douze années séparent, se connaissent bien et s’apprécient. Sa nomination à la tête de l’Association nationale pour l’organisation de la conférence islamique (Anoci), en 2004, avait en effet permis à Karim Wade de développer un épais carnet d’adresses dans les pétromonarchies du Golfe. « Il est lié à d’autres dignitaires de la région, mais l’émir du Qatar a mis tout son poids dans la balance », assure un proche. C’est également lui qui, depuis la sortie de prison de l’ancien ministre, met à sa disposition une résidence à Doha.

Dès 2015, l’émir Al Thani a mandaté son procureur général, Ali Ibn Fetais Al Marri, pour négocier avec les autorités sénégalaises une issue honorable au feuilleton judiciaire de l’affaire Karim Wade, devenu une patate chaude pour le gouvernement sénégalais.

Il est vrai que, contre toute attente, la popularité du prisonnier, hier accusé par une large frange de ses compatriotes de népotisme, n’a fait que croître depuis son incarcération, tandis que les critiques contre la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI), une juridiction d’exception ressuscitée en 2012 après trois décennies de mise en sommeil, se multipliaient.

Au parloir de Rebeuss, des centaines de sympathisants anonymes ainsi que le Tout-Dakar se sont succédé pour s’entretenir avec le détenu le plus célèbre du pays. Et lorsque s’ouvre, le 31 juillet 2014, le procès tant attendu, c’est devant une salle pleine à craquer, exclusivement peuplée d’inconditionnels scandant à l’unisson : « Karim, président ! »

Un détenu gênant

Depuis sa libération, l’intéressé n’a jamais parlé, si ce n’est de manière sibylline, à travers un communiqué publié le 24 juin par le Parti démocratique sénégalais (PDS, opposition). Exprimant sa « gratitude » aux dignitaires religieux (mourides, tidjanes et catholiques) ainsi qu’aux principales associations sénégalaises de défense des droits de l’homme.

Mon vœu le plus cher était d’aller, dès ma libération, à la rencontre des millions de Sénégalais qui m’ont assuré de leur soutien

Il signifiait alors, entre les lignes, qu’on lui avait tordu le bras au moment de recouvrer sa liberté : « Mon vœu le plus cher était d’aller, dès ma libération, dans nos villages et dans nos villes, à la rencontre des millions de Sénégalais qui m’ont assuré de leur soutien, m’ont accompagné de leurs prières et qui n’ont jamais douté de mon innocence pour les en remercier. […] Malheureusement, les conditions de ma sortie de prison en ont décidé autrement. » Quatre mois plus tard, Karim Wade n’en a toujours pas dit plus.

« Ce n’était pas une libération mais un exil forcé ! » Seydou Diagne, le coordonnateur de ses avocats, est aujourd’hui catégorique : c’est au forceps que Dakar s’est débarrassé de son encombrant pensionnaire après trente-huit mois de détention. « Ce sont des spéculations fondées sur une fiction. L’État du Sénégal n’empêchera jamais un de ses ressortissants de revenir au pays », rétorque El Hadj Hamidou Kassé, ministre-conseiller chargé de la communication à la présidence de la République.

« Pendant des mois, le régime a cherché à lui faire signer une demande de grâce », assure pourtant un proche qui a directement participé aux négociations. Selon ce dernier, le prisonnier aurait obstinément refusé cette option, malgré les médiations répétées du Qatar.

La donne a changé le 7 avril 2016. Un an après leur condamnation collective, Ibrahim Aboukhalil (alias Bibo Bourgi) et Alioune Samba Diassé, jusque-là en liberté sous contrôle judiciaire, sont incarcérés au pavillon spécial de l’hôpital Le Dantec malgré un état de santé jugé préoccupant.

Selon ses avocats, Karim Wade se serait refusé à mettre en danger la vie de ses coaccusés, dont il estime que le seul tort est leur relation d’amitié ou de proximité avec lui, et se serait résigné à un compromis. À partir de là, les choses s’accélèrent. Le procureur général du Qatar effectue un nouveau voyage à Dakar le 9 avril.

En coulisses, la libération de Karim Wade est évoquée avec les autorités. Deux jours après le départ du médiateur, deux proches de l’ancien « superministre » se rendent à Doha pour prolonger les discussions. Le « protocole de Doha » est engagé. Le 31 mai, Bibo Bourgi et Alioune Samba Diassé sont remis en liberté et autorisés à recevoir des soins en France.

Les proches de Karim Wade indiquent que ce dernier a accepté d’en payer le prix. S’il s’est toujours refusé à signer une demande de grâce, il a validé, in fine, les deux clauses principales de l’accord informel qui le lient au Sénégal via Cheikh Tamim Ibn Hamad Al Thani : « s’éloigner quelques mois du Sénégal et s’abstenir provisoirement de toute forme d’expression publique », résume son entourage. Si Karim Wade s’astreint effectivement à un silence religieux, il n’en fourbit pas moins ses armes dans l’attente du jour où il s’estimera délié de sa promesse.

jeune afrique