Category Archives: presse

« Noirs de Mauritanie : l’art de mourir en silence”

Il faut que les Noirs Mauritaniens se réveillent, un jour. Pas demain. Pas dans un siècle. Pas après la prochaine trahison. Aujourd’hui. Maintenant. Ou jamais.

Parce que la vérité est brutale : la Beïdanie ne vous gouverne pas, elle vous efface. Elle ne vous administre pas, elle vous piétine. Elle ne vous considère pas, elle vous exploite et vous méprise. Vous êtes devenus des ombres dans votre propre pays, des étrangers dans votre propre terre, des citoyens de seconde zone dans une République construite sur votre silence, votre souffrance, et votre soumission.

Haratin, Halpular, Soninké… vous êtes les damnés de cette République de façade. Vous êtes l’épine dorsale de l’économie, les bras de la terre, les colonnes des villes, les ventres de la patrie – mais sans droits, sans voix, sans avenir. Et pendant que vous vous taisez, on vous remplace, on vous marginalise, on vous insulte jusque dans les lois, jusque dans la langue, jusque dans la mémoire.

« Lorsque les oppresseurs définissent la loi, résister devient un devoir sacré. »

– Amilcar Cabral

Regardez bien ce qui se passe :

– Vos langues sont interdites à l’école, méprisées dans l’administration.

– Vos savants sont effacés de l’histoire officielle.

– Vos terres sont confisquées au nom du mensonge coutumier.

– Vos enfants sont humiliés, réorientés, écartés des concours.

– Vos voix sont manipulées à chaque élection.

– Vos souffrances sont niées, vos martyrs oubliés, vos luttes trahies.

Et que faites-vous ? Rien. Ou si peu.

Vous priez, vous attendez, vous vous divisez, vous vous accrochez aux miettes d’un système qui vous méprise. Vous appelez cela la paix sociale, le dialogue, la patience. Mais ce n’est pas de la sagesse, c’est de la lâcheté collective, de la peur maquillée en prudence, du renoncement présenté comme stratégie.

« L’ennemi le plus redoutable d’un peuple opprimé, ce n’est pas l’oppresseur, c’est sa propre résignation. »

– Frantz Fanon

La vérité, c’est que nous sommes devenus complices de notre propre effacement.

Nous avons préféré courber l’échine plutôt que relever la tête.

Nous avons abandonné nos enfants à un système scolaire qui les exclut.

Nous avons fermé les yeux sur la violence, l’injustice, le mépris.

Nous avons laissé les traîtres parler en notre nom, signer en notre nom, vendre nos droits contre des postes.

Nous avons accepté de survivre au lieu de vivre.

« Celui qui ferme les yeux sur le mal est complice du mal. »

– Martin Luther King Jr.

Mais la Beïdanie , elle, ne dort pas.Elle avance, elle prépare l’après, elle trie, elle planifie. Elle vous soudanaise pour faire de vous des ouvriers agricoles sur vos propres terres . Elle a fait de vous un problème démographique, à résoudre en silence, par l’oubli, par l’exil, par la pauvreté et l’humiliation.

Et pendant ce temps, vous chantez l’unité nationale, pendant qu’on creuse vos tombes administratives.

Non, ce n’est pas le moment d’être diplomates. Ce n’est pas le moment de flatter les bourreaux comme Meguett à Boghe pour exister. C’est le moment de dire NON. De s’organiser. De penser. D’agir pacifiquement en mode Hirak .Sans violence , mais avec la clarté politique, la solidarité, la vérité nue et la détermination collective.

« Il faut que chaque génération, dans une relative opacité, découvre sa mission, l’accomplisse ou la trahisse. »

– Frantz Fanon

Il ne suffit pas d’être noir pour être une victime. Il faut être noir et éveillé. Noir et digne. Noir et debout.

Sinon, vous finirez tous – tous – dans le cimetière de l’histoire, étiquetés comme ceux qui ont laissé faire, qui ont tout vu, tout su, et n’ont rien osé.

« Un peuple qui ne défend pas ses droits est un peuple mûr pour l’esclavage. »

– Cheikh Anta Diop

WETOV

Mamadou Sy

Mauritanie sous tension | Par Mansour LY

Le Sahel brûle, la Mauritanie sous tension | Par Mansour LY

Un État ne s’effondre pas d’un coup. Il se délite d’abord dans les regards détournés, les silences organisés, les pactes non tenus. Aujourd’hui, le Sahel ne traverse pas une crise ordinaire. Il subit une reconfiguration brutale et durable. On y observe l’effondrement de l’autorité publique, la fragmentation du tissu social, ainsi qu’une instrumentalisation croissante des identités.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 4,7 millions de déplacés, des milliers d’écoles fermées, et des pans entiers de territoire passés sous contrôle d’acteurs armés. Dans les pays comme le Mali, le Burkina Faso ou le Niger, l’autorité militaire s’est substituée à la légitimité sociale, créant un vide que ni les institutions ni la communauté internationale ne parviennent à combler.

Parallèlement, les outils d’intégration régionale sont affaiblis. Le G5 Sahel est devenu une coquille vide, l’Alliance des États du Sahel se contente d’afficher une posture de rupture sans cap clair, et la CEDEAO est prise entre sa volonté de sanctionner et ses propres impasses politiques.

La haine comme moteur des fractures sociales

Cependant, la menace la plus profonde ne vient pas des armes, mais des logiques sociales délétères qui se renforcent. Sous les radars médiatiques, une guerre intercommunautaire rampante s’installe. À Djibo, Arbinda, Yirgou et ailleurs, des communautés entières sont injustement stigmatisées, en particulier les Peuls, souvent associés sans preuve au djihadisme. Cette stigmatisation, en plus d’être injuste, alimente les ressentiments, légitime les vengeances et constitue un terrain fertile pour les recruteurs extrémistes. En oubliant la réconciliation, on hypothèque toute possibilité de paix durable.

La Mauritanie : paix relative, tensions latentes

Face à cette décomposition, la Mauritanie apparaît encore, de l’extérieur, comme un îlot de stabilité. Pourtant, cette perception cache une réalité plus fragile. Plusieurs signes doivent alerter. D’une part, la frontière Est reste poreuse, en particulier avec le Mali, et les dispositifs sécuritaires dans le Hodh sont insuffisants. D’autre part, la vallée et les régions périphériques connaissent une vulnérabilité sociale persistante, tandis que la jeunesse, en proie au chômage et au désarroi, oscille entre résignation et colère. De plus, la mémoire communautaire demeure vive, parfois douloureuse, et rarement apaisée.

Une fragilité intérieure plus préoccupante que la menace extérieure

Ainsi, la stabilité de la Mauritanie est moins le résultat d’une stratégie affirmée que le fruit d’une conjonction temporaire de facteurs favorables. Elle repose sur une paix par défaut, non sur un projet de société partagé. C’est pourquoi il est essentiel de comprendre que la vraie ligne de fracture ne réside pas uniquement à la frontière, mais au sein même du pays. Ce qui menace la Mauritanie n’est pas seulement une infiltration militaire. C’est la fragilité du lien civique, l’absence de reconnaissance mutuelle entre citoyens, la coexistence de citoyennetés à plusieurs vitesses.

L’échec silencieux des dialogues négligés

À cet égard, il est urgent de tirer les leçons des voisins sahéliens. Si les populations maliennes, nigériennes ou burkinabè avaient anticipé l’effondrement, elles auraient certainement traité les dialogues nationaux avec plus de sérieux. En Mauritanie, ces dialogues existent, mais restent souvent instrumentalisés, perçus comme des exercices de communication sans effet réel. Pourtant, ils devraient constituer des moments de refondation, des respirations démocratiques et inclusives. Les ignorer, c’est alimenter une fracture silencieuse qui peut, un jour, devenir irréversible.

La mobilisation citoyenne comme digue de résistance

Dès lors, la réponse ne peut plus venir uniquement d’en haut. L’État, à lui seul, ne peut ni contenir les tensions à venir ni porter l’ensemble de l’édifice républicain. C’est pourquoi le sursaut doit venir de la base. Il faut une mobilisation civique forte, un refus clair des logiques de division, une vigilance permanente face aux discours de haine. Être citoyen aujourd’hui en Mauritanie, c’est croire suffisamment en sa nation pour dire la vérité, pour refuser l’injustice, et pour défendre un avenir commun.

Cinq chantiers pour éviter l’effet domino sahélien

1. Reconquête humaine du territoire

Pas de légitimité sans services publics. Il s’agit de déployer des équipes pluridisciplinaires dans chaque moughataa vulnérable : enseignants, juges, agents de santé, animateurs sociaux. Ce sont les services concrets, réguliers, visibles, qui fondent la confiance et l’autorité.

2. Diplomatie d’équilibre et de médiation

La Mauritanie ne doit ni s’isoler, ni s’aligner aveuglément. Elle peut devenir une passerelle crédible entre les grands ensembles géopolitiques. Il lui faut maintenir des liens ouverts, jouer un rôle modérateur, et anticiper les dynamiques régionales plutôt que les subir.

3. Coalition citoyenne pour la paix

Refuser la logique des milices et privilégier celle de la médiation. Il faut construire des réseaux de veille et d’action civique, impliquant les leaders religieux, les femmes influentes, les jeunes engagés, capables de désamorcer les tensions locales.

4. Système de veille multidisciplinaire

Sans données fiables, sans capteurs sociaux, les États naviguent à l’aveugle. Une cellule nationale d’intelligence territoriale, associant chercheurs, services publics et société civile, pourrait détecter les signaux faibles et alerter en temps utile.

5. Récit national inclusif et réparateur

On ne construit pas une nation sans mémoire partagée. Il faut reconnaître les injustices passées, intégrer les blessures dans une narration commune, et projeter une vision de la Mauritanie plurielle, assumée, unie par la justice et non par la peur.

Le choix à faire : la digue ou le glissement

En définitive, la Mauritanie est à un tournant. Elle peut devenir la digue face à l’effondrement sahélien, ou bien glisser lentement vers le même sort. Ce choix ne se fera pas dans les palais ni dans les chancelleries. Il se jouera dans les quartiers, dans les consciences, dans les solidarités invisibles. Il dépend de ce que chaque citoyen est prêt à défendre ou à abandonner.

Le feu est à nos portes. Mais il est encore temps d’en tracer les digues. Ensemble, fermement.

Sidi Ould Tah élu président de la BAD avec un large soutien africain

Financial Afrik – Le Mauritanien Sidi Ould Tah a été élu président de la Banque africaine de développement (BAD) à l’issue du troisième tour de scrutin, ce 29 mai 2025 à Abidjan. Sa victoire, marquée par un score écrasant, consacre une dynamique déjà amorcée lors du second tour, où il avait consolidé une large coalition autour de sa candidature.

Candidat du consensus africain, Sidi Ould Tah a bénéficié d’un soutien sans faille des pays régionaux, illustrant une volonté claire du continent de reprendre la main sur la gouvernance de l’institution panafricaine.

Son adversaire principal, le Zambien Samuel Munzele Maimbo, pourtant en tête au premier tour grâce aux voix des actionnaires non-régionaux, n’a pas réussi à inverser la tendance.

Cette élection intervient dans un contexte géopolitique tendu, où les enjeux de développement, de souveraineté financière et de réforme institutionnelle sont plus que jamais au cœur des priorités africaines.

DÉCLARATION de la Coalition Anti-Système (CAS)

Sur la gestion calamiteuse des affaires nationales par le régime en place

La Coalition Anti-Système (CAS), fidèle à sa mission de défense de la vérité, de la justice et des intérêts du peuple mauritanien, exprime sa vive préoccupation et sa profonde indignation face à la dérive autoritariste, sélective, anarchique et inefficace du régime en place dans la gestion des affaires publiques. L’opinion publique nationale et internationale est appelée à s’interroger sur la gravité sans précédent de la situation politique, sociale et morale que traverse la Mauritanie sous l’égide du régime actuel. Un régime qui, sous couvert de réformes cosmétiques et de prétendue lutte contre la corruption, cache mal une réalité faite de prédation, de manipulation judiciaire, de recul des libertés démocratiques, d’arrangements souterrains et de connivences mafieuses. La gestion catastrophique du récent phénomène des immigrés clandestins, a porté plus de torts et de préjudices à l’image de marque de la Mauritanie qu’elle n’a généré d’intérêts pour la nation. Au lieu d’apporter une réponse humaine, structurée et souveraine à ce phénomène dramatique, le gouvernement mauritanien a opté pour jouer le rôle de sous-traitant de l’Europe, acceptant de faire de notre territoire un centre de rétention à ciel ouvert ou un rempart contre les flux migratoires africains, au détriment de la dignité des émigrés et des intérêts de la souveraineté nationale. Au même moment, nos jeunes fuient un pays vide d’opportunités et pris en otage par une oligarchie dont la corruption endémique ne le cède qu’à son arrogance débridée. La seule réponse qu’apporte ce pays à la détresse sociale de notre jeunesse, ne semble être autre chose que l’entêtement dans une logique sécuritaire de répression violente et arbitraire – surtout envers les citoyens d’obédience opposition et particulièrement ceux de la CAS – au lieu de s’attaquer aux causes profondes de leur désespoir permanent. Un État comme le nôtre, qui se trouve dans l’incapacité de faire travailler sa jeunesse – malgré l’abondance de ses ressources – et de la préserver contre le crime transfrontalier comme celui de la drogue, ne peut être appelé qu’un Etat failli.

Dans ce cadre, la récente saisie record de plusieurs tonnes de stupéfiants et de pillules hallucinogènes par la gendarmerie nationale — annoncée à grands renforts de propagande médiatique — suscite plus d’inquiétude que de soulagement. Derrière ce qui s’apparente à une opération coup de poing, se profilent les dessous d’un système profondément gangrené, où les réseaux de trafic de drogue bénéficient depuis toujours de complicités bien ancrées et très haut placées, qui peuvent, à tout moment, étouffer toute enquête ou la diluer dans l’air. Ne serait-ce pas ce qui arrive avec les signes précurseurs d’une enquête qui prend du plomb dans l’aile ?

Dans cette affaire, la multiplicité des zones d’ombre, les ramifications jusqu’au cœur de l’appareil administratif et sécuritaire ainsi que le piétinement de l’enquête, sont plutôt révélateurs d’une compromission d’Etat … c’est donc une enquête qui trouble l’opinion plus qu’elle ne l’éclaire.

La prévalence du trafic de la drogue et des produits hallucinogènes dans notre pays, est révélatrice de la gabegie ambiante et du siphonage des deniers publics par des systèmes de prévarication bien huilés. Ces systemes sont arrivés à un degré d’insolence tel que, toute tentative de les exposer se solde aussitôt par la répression et l’emprisonnement.

Aussi, le dernier rapport de la Banque mondiale, pourtant diplomatiquement rédigé, dresse un constat accablant : des fonds massifs destinés à la lutte contre la pauvreté, à l’éducation et à la santé sont détournés par une élite prédatrice.Ce qui choque davantage, c’est la simultanéité troublante entre les décaissements internationaux — notamment ceux de la Banque mondiale — et les mouvements suspects de capitaux vers des comptes offshore situés dans des paradis fiscaux notoires. Des dizaines de millions de dollars, destinés au peuple mauritanien, ont été détournés au profit de hauts responsables qui continuent de bénéficier d’une impunité totale.

Enfin, la condamnation à 15 ans de prison ferme de l’ancien président ne saurait masquer la nature profondément sélective de la prétendue lutte contre la corruption. La CAS dénonce une justice aux ordres, utilisée pour régler des comptes et sacrifier un homme, certes comptable de son bilan, mais bouc émissaire d’un système dont tous les piliers actuels sont les héritiers, complices ou bénéficiaires directs ou indirects.

Pendant que les valises de devises circulent toujours entre Nouakchott, Dubaï et Genève et …, on feint de faire le ménage à coups de procès soigneusement orchestrés et médiatisés par l’entremise de pots de vins généreusement distribués à des canailles.

Face à cette situation intolérable, la Coalition Anti-Système (CAS) affirme que seule une rupture radicale avec ce régime de duplicité permettra de sauver la Mauritanie.

Nous appelons le peuple à se mobiliser, à refuser la normalisation de l’incurie et de la fraude, à rejeter la fausse moralisation mise en scène par ceux-là mêmes qui pillent les richesses nationales.

Assez de mensonges !

Assez de duplicité !

Assez d’impunité !

Assez de trahisons !

Pour une Mauritanie libre, juste, égalitaire et démocratique débarrassée de la mafia politico-financière, unissons nos forces.

Nouakchott, le 21 Mai 2025.

Coalition Anti-Système (CAS)e la Coalition Anti-Système (CAS)

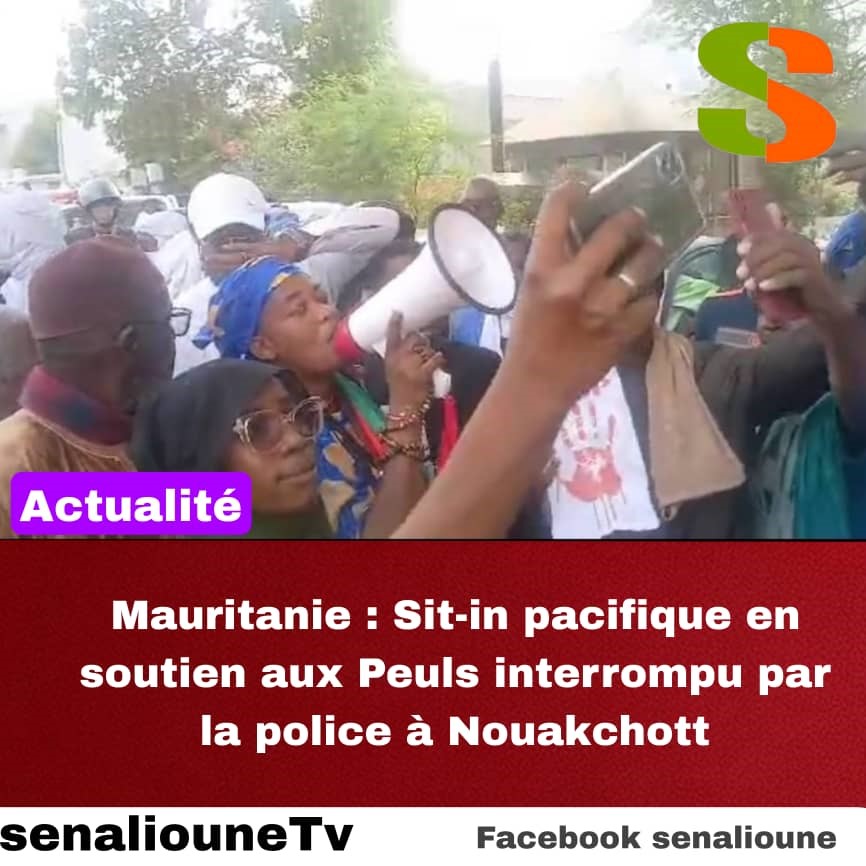

Mauritanie : Sit-in pacifique en soutien aux Peuls interrompu par la police à Nouakchott*

*Mauritanie : Sit-in pacifique en soutien aux Peuls interrompu par la police à Nouakchott* Nouakchott, 22 mai 2025 – Un sit-in pacifique organisé ce jeudi matin devant les locaux des Nations unies à Nouakchott, en solidarité avec les populations peules victimes de massacres au Mali et au Burkina Faso, a été interrompu par l’intervention des forces de l’ordre mauritaniennes. Répondant à l’appel de plusieurs organisations de défense des droits humains, d’acteurs de la société civile et de leaders politiques, les manifestants ont brièvement exprimé leur indignation face aux violences récurrentes qui visent les Peuls dans le Sahel. Des vidéos récentes, largement relayées sur les réseaux sociaux, témoignent d’exactions graves : femmes, enfants, vieillards tués dans des conditions atroces, dans l’indifférence quasi générale. Parmi les manifestants, Fatimata Diallo, militante bien connue des mouvements citoyens en Mauritanie, a pris la parole : « Nous ne sommes contre personne. Nous voulons que tous les peuples soient respectés, mais laissez-nous soutenir le peuple peul massacré en silence. »

Le sit-in s’est déroulé dans le calme, mais a rapidement été interrompu par la police, qui a exigé la dispersion des participants. Une décision qui a suscité l’incompréhension et l’indignation de nombreux présents. « Pourquoi autoriser les manifestations pour Gaza et empêcher celles qui dénoncent les tueries des Peuls ? » s’est interrogé un manifestant.

Présent sur les lieux, M. Samba Thiam, président du parti FPC, a tenu à préciser le message porté par cette mobilisation : « Nous sommes venus montrer que nous condamnons les massacres de personnes innocentes. Et il faut que ce soit très clair : nous ne soutenons pas les terroristes, qu’ils soient peuls ou non. Le terrorisme doit être condamné sans équivoque. » Malgré l’intervention des forces de l’ordre, les manifestants ont pu, ne serait-ce que brièvement, faire entendre leur voix. Ce sit-in, bien que écourté, met en lumière un sentiment d’abandon croissant ressenti par les défenseurs des droits humains face aux drames que traverse la communauté peule au Sahel.

#senalioune