Daily Archives: 01/02/2016

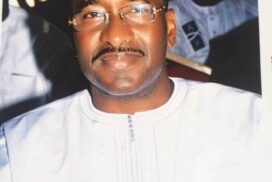

Cheikh Baba Diallo: « Au Sénégal, l’Islam est devenu folklorique »

Président du Mouvement « Solution Bay :Spirituality », Cheikh Baba Diallo n’a pas raté l’occasion de dénoncer le manque de spiritualité qui gangrène les couches sociales au Sénégal.

Président du Mouvement « Solution Bay :Spirituality », Cheikh Baba Diallo n’a pas raté l’occasion de dénoncer le manque de spiritualité qui gangrène les couches sociales au Sénégal.

Au cours d’un forum organisé à Kaolack et lors duquel plusieurs membres de la famille de Cheikhal Islam Cheikh Ibrahima Niass ont pris part, le jeune chef religieux a insisté sur les différentes crises qui secouent le monde, en général et le Sénégal en particulier. « Ces crises, dit-il, sont multiformes, mais sont la résultante du manque de spiritualité accru chez les hommes. Le monde est un organisme dont la cellule vitale et principale est la spiritualité. Dès que celle-ci est en crise, c’est la porte ouverte à tous les autres maux. On a tendance à s’arrêter sur la crise économique alors que celle-ci n’est qu’un maillon de la chaine d’un déséquilibre beaucoup plus profond » a-t-il notamment ajouté.

Cheikh Baba Diallo de citer Frédéric Lenoir qui disait que ‘’pour guérir le monde il ne suffit pas de se concentrer sur un seul symptôme et penser qu’en le traitant avec une bonne dose d’antibiotique tout repartira comme avant’’». Pour lui, le monde est une pomme qu’il faut se partager solidairement. Le religion, de manière générale, est la seule solution à cette crise spirituelle. Il s’inquiète, en passant, du folklore très pesant qui caractérise, en partie, l’Islam au Sénégal.

« Jeunesse au chômage chronique et sans perspectives. Un terreau fertile pour le terrorisme » et « Lutter contre le changement climatique, un acte de foi individuelle » étaient les intitulés respectifs du forum. Le chef religieux de souhaiter une implication plus large des chefs religieux pour apaiser les cœurs endurcis. Ce manque de spiritualité, dira-t-il, est la cause essentielle de l’homosexualité. « Aujourd’hui, les hommes font tout pour ressembler aux femmes. Les femmes font tout pour ressembler aux hommes. Ces hommes et ces femmes sont malades. II ne faut pas les frapper, il faut les soigner ; les soigner spirituellement ».

“Solution bay : Spirituality” compte mettre l’accent « sur l’homme pris dans sa dimension multiple du fait qu’en chaque homme jaillit une lumière qui l’éclaire dans les ténèbres d’un monde de plus en plus malade ».

Cheikh Baba terminera son exposé par demander aux pouvoirs publics d’aider davantage les jeunes à trouver du travail. La fin du chômage sonne inéluctablement celle du terrorisme puisque, dit-il, ce sont les jeunes désœuvrés qui sont les principaux clients de ce phénomène. D’éminents intellectuels ont participé au forum.

Auteur: Seydina Mouhamed Diouf – Seneweb.com

Au cours d’un forum organisé à Kaolack et lors duquel plusieurs membres de la famille de Cheikhal Islam Cheikh Ibrahima Niass ont pris part, le jeune chef religieux a insisté sur les différentes crises qui secouent le monde, en général et le Sénégal en particulier. « Ces crises, dit-il, sont multiformes, mais sont la résultante du manque de spiritualité accru chez les hommes. Le monde est un organisme dont la cellule vitale et principale est la spiritualité. Dès que celle-ci est en crise, c’est la porte ouverte à tous les autres maux. On a tendance à s’arrêter sur la crise économique alors que celle-ci n’est qu’un maillon de la chaine d’un déséquilibre beaucoup plus profond » a-t-il notamment ajouté.

Cheikh Baba Diallo de citer Frédéric Lenoir qui disait que ‘’pour guérir le monde il ne suffit pas de se concentrer sur un seul symptôme et penser qu’en le traitant avec une bonne dose d’antibiotique tout repartira comme avant’’». Pour lui, le monde est une pomme qu’il faut se partager solidairement. Le religion, de manière générale, est la seule solution à cette crise spirituelle. Il s’inquiète, en passant, du folklore très pesant qui caractérise, en partie, l’Islam au Sénégal.

« Jeunesse au chômage chronique et sans perspectives. Un terreau fertile pour le terrorisme » et « Lutter contre le changement climatique, un acte de foi individuelle » étaient les intitulés respectifs du forum. Le chef religieux de souhaiter une implication plus large des chefs religieux pour apaiser les cœurs endurcis. Ce manque de spiritualité, dira-t-il, est la cause essentielle de l’homosexualité. « Aujourd’hui, les hommes font tout pour ressembler aux femmes. Les femmes font tout pour ressembler aux hommes. Ces hommes et ces femmes sont malades. II ne faut pas les frapper, il faut les soigner ; les soigner spirituellement ».

“Solution bay : Spirituality” compte mettre l’accent « sur l’homme pris dans sa dimension multiple du fait qu’en chaque homme jaillit une lumière qui l’éclaire dans les ténèbres d’un monde de plus en plus malade ».

Cheikh Baba terminera son exposé par demander aux pouvoirs publics d’aider davantage les jeunes à trouver du travail. La fin du chômage sonne inéluctablement celle du terrorisme puisque, dit-il, ce sont les jeunes désœuvrés qui sont les principaux clients de ce phénomène. D’éminents intellectuels ont participé au forum.

Auteur: Seydina Mouhamed Diouf – Seneweb.com

Le procès Gbagbo, une bombe à fragmentation

Féru d’histoire ancienne et pétri de références bibliques, Laurent Gbagbo pourrait bien méditer en ce moment l’histoire de Samson, un héros de l’Ancien testament.

Féru d’histoire ancienne et pétri de références bibliques, Laurent Gbagbo pourrait bien méditer en ce moment l’histoire de Samson, un héros de l’Ancien testament.

Guerrier à la force surhumaine embastillé par ses ennemis et exposé lors d’un spectacle destiné à l’humilier, Samson finit par ébranler les colonnes du palais qui abrite leurs réjouissances, et à faire s’écrouler le bel édifice, emportant ainsi ses persécuteurs avec lui dans son trépas. Le tribun enchaîné pourrait en tout cas y trouver quelques analogies avec son cas personnel…

Depuis quelques jours, l’ancien président ivoirien et son jeune lieutenant Charles Blé Goudé sont jugés pour crimes contre l’humanité à la Cour pénale internationale (CPI), sise à La Haye, aux Pays-Bas.

S’ils y sont, c’est parce que leurs adversaires, le régime d’Alassane Ouattara et la France, ancienne puissance coloniale, ont mis le paquet pour qu’ils y soient. Paradoxalement, ces derniers ont aujourd’hui autant de raisons de craindre ce procès que les accusés – et la CPI elle-même se retrouve face au tribunal de l’opinion, et joue comme jamais une crédibilité bien entamée.

Gbagbo face au tribunal de l’Histoire

D’une certaine manière, Gbagbo a, ces dernières années, déjà touché le fond. Son humiliante arrestation le 11 avril 2011, son incarcération dans des conditions épouvantables et son transfert à la CPI ont constitué de vrais traumatismes pour ses supporters et lui-même. La confirmation des charges contre lui, obtenue au forceps par l’accusation le 12 juin 2014, a de manière quasi certaine sonné la fin de sa carrière politique active, dans la mesure où elle signifiait qu’il ne pourrait concourir à la présidentielle de 2015, dernière échéance à laquelle il aurait eu la possibilité de se présenter avant d’être frappé par la limite d’âge constitutionnelle.

Aujourd’hui, le cofondateur du Front populaire ivoirien (FPI) est surtout engagé dans un combat pour l’Histoire. Ce qu’il joue, c’est la trace qu’il laissera. Bien entendu, il craint de mourir embastillé. Mais le verdict des juges est au fond moins important pour lui que celui de l’opinion africaine. Si lors de son procès qui sera manifestement ultra-médiatisé de bout en bout, des vérités indiscutables viennent remettre radicalement en cause le « grand récit » que ses partisans proposent – et que de nombreux Africains valident – et qu’une condamnation approuvée par la clameur publique s’ensuit, on pourra le considérer comme perdant sur toute la ligne. Mais les choses pourraient ne pas être aussi simples que cela pour la CPI.

La CPI sous pression

S’il est trop tôt pour préjuger de la consistance du dossier final de Fatou Bensouda, la procureure auprès de la CPI dont les éléments de preuve avaient été jugés insuffisants par les juges de la Chambre préliminaire en juin 2014, l’on peut déjà dire, après l’avoir écoutée aux premiers jours du procès Gbagbo/Blé Goudé, qu’elle continue de s’aligner sans nuances sur le storytelling ouattariste, faisant de Gbagbo une sorte de parangon de l’intégrisme ethnique aux réflexes quasi génocidaires, ce qui est pour le moins osé quand on connaît la complexité de l’histoire de la Côte d’Ivoire et le rôle que les uns et les autres ont joué. Dans sa démonstration, la juriste gambienne continue de tenir des propos démontrant sa grande méconnaissance de la sociologie ivoirienne, faisant notamment passer le général de gendarmerie Georges Guiai Bi Poin, d’ethnie gouro, pour un Bété… comme Gbagbo…

Les observateurs ivoiriens scruteront sans concession les affirmations absurdes de ce type, mais aussi les preuves tronquées – comme des images d’exactions ayant eu lieu au Kenya et attribuées aux pro-Gbagbo lors de l’audience de confirmation des charges – et les témoignages douteux. La procureure auprès de la CPI, sous pression, a déjà dénoncé « les mensonges » propagés par les réseaux sociaux. Elle devra s’armer de courage.

Elle le devra d’autant plus que l’institution pour laquelle elle travaille, elle aussi sur la sellette, pourrait bien tenter d’expliquer d’éventuels revers par les défaillances de l’accusatrice en chef. La CPI sait bien que personne en Afrique ne lui fera de cadeaux. Signe des temps : dimanche dernier, à l’issue du dernier sommet de l’Union africaine, l’organisation continentale a adopté une proposition du président kenyan Uhuru Kenyatta au sujet de la mise en place d’un plan concerté de dénonciation du statut de Rome, texte fondateur de l’institution internationale à caractère judiciaire basée à La Haye. Un sommet extraordinaire se tiendra autour de ce sujet en octobre prochain. Et le cours du procès Gbagbo pourra peser sur les débats…

Face aux accusations fondées de justice des vainqueurs – elle s’est refusée jusqu’ici à mettre en cause Ouattara ou ses lieutenants –, la CPI n’a plus vraiment de marge de manœuvre, dans la mesure où ni le pouvoir ivoirien ni la France ne sont disposées à l’aider à crédibiliser ses enquêtes. Alassane Ouattara a déjà indiqué que plus aucun ivoirien ne sera extradé à La Haye. Par ailleurs, dans son livre Le Joker des Puissants, la journaliste française Stéphanie Maupas, basée à La Haye, révèle le contenu de confidences très éclairantes faites par l’ancien procureur Louis Moreno Ocampo à des diplomates. « Les Français nous ont dit d’accord, mais on ne fait que Gbagbo. Ils ne voulaient pas enquêter sur l’autre côté. Et ils ont pris tout en charge, les salaires et les frais », aurait-il lâché. La CPI n’a ni policiers ni experts. Elle est obligée de s’appuyer sur les capacités des Etats parties et des organisations internationales. Pour l’instant, on ne voit pas qui aidera Bensouda, au cas où elle le voudrait vraiment, à confondre des éléments du camp Ouattara… Il faut croire que la complaisance structurelle de la CPI pour les puissants l’a conduit dans un piège sans fin sur le dossier ivoirien.

« La Ouattarie » gênée aux entournures

C’est un détail révélateur. Le pouvoir ivoirien, qui contrôle étroitement la Radio télévision nationale, se garde bien de diffuser le procès Gbagbo sur ses antennes. Il évite de manière systématique tout grand moment de catharsis. L’on se souvient qu’il a empêché la diffusion publique des auditions de la Commission dialogue vérité et réconciliation, qui avait pourtant longuement écouté les victimes des deux bords. Attaché à un récit de la crise ivoirienne construit de manière manichéenne en sa faveur, Alassane Ouattara ne tient pas à le soumettre à une démarche contradictoire et à admettre que les bourreaux et les victimes se sont trouvées dans tous les camps. Le procès Gbagbo vient remettre sur le tapis des interrogations dérangeantes et des thématiques qu’Abidjan aimerait voir oubliées.

De plus, la question CPI est un des nœuds de cristallisation de la méfiance de plus en plus ouverte au sein du pouvoir ivoirien entre Guillaume Soro, les ex-Comzones de la rébellion qu’il a dirigée, et le cercle rapproché de Ouattara. Le président de l’Assemblée nationale ivoirienne, par ailleurs réclamé par les justices française et burkinabé pour des faits de torture sur Michel Gbagbo et de tentative de coup d’Etat contre la transition à Ouaga, soupçonne l’exécutif de vouloir le sacrifier et pourrait être tenté de prendre les devants, surtout si la pression de La Haye semble trop insistante…

Paris risque gros

Il suffit de surveiller les tendances sur les réseaux sociaux, y compris dans des pays historiquement « hostiles » à Gbagbo comme le Burkina Faso, pour se convaincre que le procès en cours apparaît de plus en plus aux opinions comme une mascarade néocoloniale. Certes, c’est Nicolas Sarkozy qui a eu la peau de Laurent Gbagbo et a voulu l’exposer au « cirque » de La Haye. Mais un des avocats du régime Ouattara, à la manœuvre sur ce dossier, est Jean-Pierre Mignard, ami intime de François Hollande.

Les politiciens français de gauche et de droite ont longtemps minimisé l’impact ravageur de la chute et de l’assassinat de Muammar Kadhafi en Libye sur l’image de leur pays. Le cas Gbagbo nourrit lui aussi des amertumes qui peuvent grandir si le procès donne l’impression de virer à la chasse aux sorcières. Violemment ciblée par les groupes djihadistes qui créent inlassablement de nouvelles succursales dans le Sahel, la France pourrait subir, dans les pays du Sud, un désamour qui certes ne s’exprimera pas par des actes de terrorisme, mais par des poussées nationalistes entraînant pour elle une perte d’influence à la fois progressive et inéluctable. Ce qui se joue actuellement à La Haye n’est pas une petite affaire. Gbagbo est à la barre, mais c’est tout le monde qui tremble.

mondafrique

Les renseignements sénégalais à l’origine de l’arrestation de Ould Haidalla

Taqadoumy – L’arrestation du réseau de trafic de drogue dirigé par Sidi Mohamed Ould Haidalla a été opérée sur la base de renseignements obtenues par les autorités mauritaniennes auprès de leurs consœurs sénégalaises, indiquent des sources privées.

Taqadoumy – L’arrestation du réseau de trafic de drogue dirigé par Sidi Mohamed Ould Haidalla a été opérée sur la base de renseignements obtenues par les autorités mauritaniennes auprès de leurs consœurs sénégalaises, indiquent des sources privées.

La traque menée dernièrement par Nouakchott pour retrouver le salafiste évadé Cheikh Ould Saleck, avait permis aux autorités sénégalaises de découvrir un vaste réseau de contrefaçon de l’euro, composé notamment de commerçants et d’étudiants mauritaniens.

Parmi les noms cités dans ce réseau, les sources précitées évoquent le jeune Ghaithy Ould Momma et un jeune dit Ely Cheikh (suspecté d’être le frère de Sidi Ould Haidalla).

Les enquêtes menées dans le cadre de ces découvertes avaient conduit également à l’obtention d’informations relatives à un avion de drogue que Ould Haidalla comptait faire atterrir dans les environs de Chami, rapportent les mêmes sources.

Sur un autre plan, une source proche de Maloum Ould Ahmed, arrêté suite à son accusation d’implication dans le trafic de drogue, précise que le dossier de ce dernier est indépendant de celui qui a conduit à l’arrestation de Ould Haidalla.

Maloum, son frère, son neveu, Mohamed Bouya et El Yedali Ould Matalla seraient arrêtés dans le cadre de leurs relations avec le pilote vénézuélien détenu depuis plusieurs mois.

Des sources nient toutefois l’existence de liens entre Maloum et le vénézuélien arrêté pour détention de stupéfiants, précisant que Ould Ahmed a été plutôt interpellé pour vente d’or contrefait.

Le commissaire Mohamed Ould Nejib, chef du bureau national de lutte antidrogue aurait tenté de faire chanter le vénézuélien démuni, indiquent les sources, jeté en prison et torturé sans que les charges portées contre lui soient prouvées, bien que l’officier de police ait tenu à l’impliquer dans des vieux dossiers de trafic de la drogue en Mauritanie.

Traduit de l’Arabe par Cridem

Trafic de drogue : Les noms des trafiquants révélés

Les trafiquants de drogue, arrêtés ces derniers temps par les forces armées et de sécurité seraient enfin reconnus .Il s’agirait d’une bande de 8 mauritaniens, s’apparentant les uns les autres. Ainsi l’on a les deux fils Haidalla, Sidi Mohamed et Ely Cheikh, de Maham ould Billal et son frère Mohamed Mahmoud, de Hamdi et de Salek Abou Bekr , d’un dénommé Baba Ould Sidi ainsi que de deux piroguiers qui portent les noms d’Ahmed et de Mamadou

Les trafiquants de drogue, arrêtés ces derniers temps par les forces armées et de sécurité seraient enfin reconnus .Il s’agirait d’une bande de 8 mauritaniens, s’apparentant les uns les autres. Ainsi l’on a les deux fils Haidalla, Sidi Mohamed et Ely Cheikh, de Maham ould Billal et son frère Mohamed Mahmoud, de Hamdi et de Salek Abou Bekr , d’un dénommé Baba Ould Sidi ainsi que de deux piroguiers qui portent les noms d’Ahmed et de Mamadou

Les trafiquants avaient utilisé deux pirogues et 3 voitures tout-terrain .La marchandise transportée était de la résine de cannabis

Le retour des crashs monétaires

La volatilité du marché monétaire s’observe depuis des décennies, voire depuis des siècles. D’importantes fluctuations de taux d’intérêt sont devenues monnaie courante sur les marchés financiers internationaux après l’effondrement du système de Bretton Woods au début des années 1970, les méga-dépréciations devenant également courantes au fil de cette décennie ainsi que pendant une bonne partie des années 1980, époque à laquelle l’inflation faisait rage dans la plupart des régions du monde. Même au cours de la majeure partie des années 1990 et du début des années 2000, 10 à 20 % des pays du monde ont connu une importante dépréciation de leur monnaie, voire un effondrement de celle-ci, au cours d’une année donnée.

Puis, le calme s’est soudainement installé. Exception faite du chaos provoqué par la crise financière mondiale de fin 2008 début 2009, rares ont été les chutes monétaires brutales entre 2004 et 2014 (voire graphique). Plusieurs évolutions récentes semblent toutefois indiquer que la rareté de tels événements au cours de la dernière décennie pourrait bien constituer l’exception qui confirme la règle.

La quasi-disparition des crashs au cours de la période 2004-2014 est en grande partie le reflet de taux d’intérêt internationaux faibles et stables, ainsi que d’importants flux de capitaux en direction des marchés émergents, le tout associé à un boom du prix des matières premières et (surtout) à des taux de croissance relativement sains dans les États ayant échappé à la crise financière mondiale. En effet, au cours de ces années, la principale préoccupation de nombreux pays consistait à éviter une appréciation monétaire soutenue par rapport au dollar américain ainsi qu’à la monnaie de leurs autres partenaires commerciaux.

C’est en 2014 que les choses ont changé, lorsque la détérioration du contexte mondial a ravivé en masse les crashs monétaires. Depuis, près de la moitié des 179 pays constituant l’échantillon présent au graphique ont connu des dépréciations annuelles de plus de 15 %. Certes, l’existence d’accords de taux de change plus flexibles a presque éliminé le drame lié à l’abandon de taux de change arrimés ou semi-arrimés et annoncés au préalable. Pour autant, peu d’indicateurs suggèrent jusqu’à présent quelque effet salutaire de ces dépréciations sur la croissance économique, qui dans l’ensemble est restée apathique.

La dépréciation globale moyenne par rapport au dollar américain a atteint près de 35 % entre janvier 2014 et janvier 2016. Sur de nombreux marchés émergents, au sein desquels les dépréciations se sont révélées considérablement plus importantes, l’affaiblissement des taux de change est venu aggraver les difficultés actuelles associées à l’augmentation des dettes en devises étrangères.

Par ailleurs, au sein d’un monde interconnecté, les effets engendrés par les crashs monétaires ne se limitent pas au pays dans lequel ils surviennent. En 1994, la Chine décide de réformer son cadre de change étranger, d’unifier son système de taux de change multiples, et au passage de dévaluer le renminbi de 50 %. Plusieurs argumentations persuasives estiment que cette dévaluation chinoise aurait provoqué une perte de compétitivité pour la Thaïlande, la Corée, l’Indonésie, la Malaisie et les Philippines, qui à l’époque disposaient d’une monnaie arrimée (ou semi-arrimée) au dollar américain. De manière cumulée, cette surévaluation contribuera en retour à poser les bases d’une crise asiatique survenue au milieu de l’année 1990.

Les taux de change surévalués comptent parmi les meilleurs et principaux indicateurs de crises financières. Ainsi ne peut-on s’empêcher de se demander si nous ne serions pas confrontés à un remake des événements observés entre 1994 et 1997 – à ceci près que les rôles sont cette fois-ci inversés. Depuis début 2014, le renminbi s’est apprécié de seulement 7,5 % par rapport au dollar, contre une dépréciation d’environ 25 % de l’euro au cours de cette période, sans même évoquer plusieurs fragilisations monétaires encore plus rapides sur de nombreux marchés émergents. Lorsqu’il est question d’une économie aussi dépendante du secteur manufacturier que la Chine, le lien entre surévaluation et croissance ne doit pas être sous-estimé.

L’annonce formulée par la Chine au mois d’août dernier, concernant son intention d’autoriser une modeste dépréciation pour en fin de compte orienter le renminbi vers une plus grande flexibilité du taux de change, a provoqué de véritables montagnes russes sur les marchés financiers. Afin de rassurer, les dirigeants politiques ont prononcé plusieurs déclarations selon lesquelles la Chine n’avancerait que progressivement dans cette direction. Mais peut-être la morale d’avertissement à tirer des crises asiatiques passées réside-t-elle dans le fait qu’une approche graduelle sur ce front s’accompagne de risques propres.

Bien entendu, les potentiels « effets de chacun pour soi » provoqués par le pic des crashs monétaires au cours des deux dernières années ne sont pas uniquement spécifiques à la Chine. Ils peuvent également concerner tout autre État maintenant un taux de change comparativement fixe (catégorie qui inclut plusieurs grands pays producteurs de pétrole).

Là où le cas de la Chine se distingue des autres, c’est par la taille de son économie comparée au PIB mondial, ainsi que par les effets qu’engendre cette économie sur de nombreux pays à travers différentes régions, qu’il s’agisse de fournisseurs de matières premières ou d’États dépendants des financements ou des investissements directs chinois. Plus largement, le constat est simple : les marchés émergents représentent aujourd’hui près de 60 % du PIB mondial, contre environ 35 % au début des années 1980. Le rétablissement d’une prospérité globale exige aujourd’hui une base géographique beaucoup plus étendue qu’à l’époque. Or, le retour des phénomènes d’effondrement monétaire rend cet objectif d’autant plus difficile à atteindre.

Carmen Reinhart is Professor of the International Financial System at Harvard University’s Kennedy School of Government.

Read more at https://www.project-syndicate.org/commentary/currency-crash-renminbi-vol…

Traduit de l’anglais par Martin Morel

Read more at https://www.project-syndicate.org/commentary/currency-crash-renminbi-vol…

Mauriweb