Daily Archives: 04/12/2014

Le 28 novembre : Fête pour les uns…

Les collectifs pour la défense des victimes et rescapés militaires de la répression des années 1986-1991 ont rendu, dans le deuil et le recueillement, un hommage appuyé, ce 28 novembre, aux 28 soldats négro-mauritaniens, pendus par leur frères d’armes, dans la nuit du 27 au 28 novembre 1991, dans la caserne militaire d’Inal, sous le régime du président Maaouya ould Sid’Ahmed Taya.

Pour ces organisations divisées depuis bientôt deux ans, la Fête de l’indépendance, qui devrait être une journée de joie et d’allégresse, s’est transformée, en 1991, « en une journée de deuil et de recueillement pour les vingt-huit martyrs, officiers, sous-officiers et soldats, tous négro-mauritaniens morts sans que leurs familles sachent pourquoi. Quelle sinistre façon de célébrer la liberté ! » On a effectivement du mal à concevoir le sens d’une telle perversité : imagine-t-on le scandale que provoquerait, dans le Monde, l’annonce de l’exécution de quatorze corses ou bretons, un 14 Juillet ?

En Mauritanie, les victimes de la répression (veuves, orphelins et rescapés) ont célébré dans des endroits différents, cette journée de deuil. Un hommage également rendu aux autres soldats assassinés, en différentes casernes du pays, par le même régime.

Occasion, pour les uns, de louer le ‘’courage’’ d’Ould Abdel Aziz d’avoir reconnu le tort causé à la communauté négro-mauritanienne, de demander pardon, au nom de la Nation et d’octroyer des réparations ; quand les autres contestent un protocole d’accord signé à la sauvette, en appellent au devoir de vérité et de justice, pour que pareilles ignominies ne recommencent jamais en Mauritanie et que se mette en place une véritable réconciliation nationale.

COVICIM : Pour un devoir de justice et de mémoire

Le Collectif des Orphelins des Victimes CIviles et Militaires (COVICIM) de 1986-1991 a organisé un grand rassemblement au collège de Sebkha, non loin du Robinet 10. Les rescapés militaires, les orphelins, leurs mères et sympathisants s’y sont retrouvés, à partir de 17 heures, en grand nombre. Plusieurs partis politiques de la place ont marqué de leur présence la manifestation : MPR, PLEIJ, FPC, Arc-en-ciel, APP, UFP, UNDD, ADEMA, ainsi que diverses organisations comme TPMN, IRA, le Conseil Représentatif des Soninko de Mauritanie (CRSM)… Et, surprise agréable, un groupe de jeunes maures.

Devant un public accouru en grand nombre, malgré l’interdiction de la manifestation par le préfet de Sebkha, l’ex-lieutenant Kane Mamadou Alhousseïnou, président du COllectif des VIctimes de la REpression (COVIRE) a affirmé que le protocole d’accord, signé entre le pouvoir et l’ancien bureau de COVIRE, mal négocié, était contestable et contesté. « C’est pourquoi et en dépit des efforts faits par le président Mohamed ould Abdel Aziz, nous demandons la mise en place d’une commission vérité-réconciliation. Elle aura pour tâche », poursuit Kane Mamadou, « d’éclairer l’opinion sur ce qui s’est véritablement passé pendant cette période ; qui en furent les instigateurs, les auteurs et les complices…C’est seulement après cela que les victimes pourraient pardonner, parce que personne n’est habilité à le faire à leur place ». Même si le président de COVIRE reconnaît, au passage, que les auteurs de ces crimes abominables, sont déjà connus, « c’est à cette commission », estime-t-il, « qu’il appartiendra de statuer définitivement sur la question ». Et de demander, une fois de plus, l’abrogation de la loi d’amnistie, votée en 1993, pour protéger les auteurs des exactions ; puis de réclamer un débat national autour du passif humanitaire loin d’être clos.

Bâ Mamadou Alassane, du PLEIJ ; KadiataMalick Diallo, de l’UFP ; Ladji Traoré, d’APP ; Modi Camara, du MPR ; Bâ Amadou, de l’AJD/MR ; Bala Touré, d’IRA et de RAG ; ont, en suivant, tour-à-tour apporté leur soutien aux veuves, orphelins, rescapés et autres victimes de la violence aveugle qui s’abattit sur le pays pendant ces terribles années. Tous réclament que la lumière soit faite sur cette période sombre de l’histoire de la Mauritanie, c’est un devoir de vérité, un devoir de réparation et un devoir de justice. Tous ont mis en garde contre les menaces que leur déni fait peser sur l’unité du pays.« C’est une question nationale, elle doit être traitée comme telle ! », affirme Kadiata Malick Diallo, ex-députée à l’Assemblée nationale et vivement applaudie. Bâ Mamadou Alassane a réclamé, au nom de six partis politiques (PLEIJ, FPC, Arc en ciel, MPR, ADEMA, UNDD), l’édification d’un mémorial pour les victimes. Les orphelins, vêtus de t-shirts portant des photos des vingt-huit martyrs ont défilé, à l’énoncé du nom de chaque victime, accompagné de la manière dont chacun fut exécuté (pendaison, étranglement, écartèlement entre deux voitures, etc.)

Rappelons enfin que les familles de deux cent soixante-trois martyrs sous commandement ont reçu des réparations de la part du gouvernement de Mohamed Ould Abdel Aziz.

Dalay Lam

Témoignages

Maïmouna Alpha Sy, veuve

Mon époux, Baïdy Alassane Bâ, lieutenant des douanes, a été arrêté le 26 novembre et exécuté, le lendemain, à 5 heures du matin, à Inal. Depuis ce jour, mes enfants et moi portons son deuil, hantés par cette mort injuste. Le 28 novembre censé être journée de joie est, pour nous, journée de deuil. Car le 28 Novembre, 28 militaires, étiquetés comme des animaux, ont été conduits au poteau. Pour célébrer cette journée noire, mes enfants et moi la passons à nous souvenir de leur papa, des moments de joie partagés avec lui. Depuis cette date, nous ne cessons de lutter pour réclamer que la lumière soit faite, sur ce qui s’est passé dans les casernes, pour que justice soit rendue, qu’on nous dise, enfin, où sont enterrés nos maris, que les auteurs de ces crimes, dont nous connaissons les noms, soient traduits devant la justice, pour que nous puissions, enfin, faire notre deuil. Nous réclamons un débat national autour de cette question, on ne peut pas pardonner à notre place.

Oumar Moussa Dia, 23 ans, orphelin de l’adjudant Dia Moussa Amadou tué à Legatt (Trarza)

Ce qui s’est passé, en cette année 91, m’a privé de l’amour d’un père. Je n’ai pas eu la chance de connaître l’homme qui servit, avec abnégation, son pays, en livrant bataille au Sahara occidental. Nous sommes un grand nombre de jeunes négro-mauritaniens à avoir connu ce calvaire. La célébration de cette journée nous permet d’exprimer, au grand jour, ce que nous n’arrivons à digérer depuis tant d’années. Manquer d’amour paternel n’est pas chose aisée. A l’école, j’avais l’habitude, à chaque fois qu’on me demandait d’amener mon père, de venir avec un oncle. J’ignorais qu’il n’était pas mon père, je ne l’ai su qu’après, et, quand j’ai demandé où se trouvait mon père, on m’a révélé comment il est mort, sans pouvoir me dire où avait-il été enterré. Dans notre combat pour la vérité et la justice, le collectif des orphelins que nous avons fondé s’est rendu à Inal. Nous avons vu le lieu où des militaires qui ont connu le même sort que mon père ont été sauvagement torturés, avant d’être été exécutés, le 28 novembre. Une grande partie du site a été transformé en terrain de football. Nous avons vu des fosses communes, écouté des témoignages de rescapés, avant de prier pour le repos de leur âme. J’aurais voulu, quant à moi, connaître la tombe de mon père, pour m’y recueillir de temps en temps. Au collectif des orphelins, membre du COVIRE, nous nous battons pour que la lumière soit faite sur ce qui s’est réellement passé dans cette période sombre de notre histoire.

Saleck Najem, du groupe des jeunes arabes

Nous avons tenu à marquer, par notre présence à ce meeting commémoratif, notre solidarité avec nos frères négro-mauritaniens victimes de l’injustice. Notre groupe lutte contre toutes les formes d’injustice, d’où qu’elles viennent et quels que soient ceux qui la subissent. Nous projetions d’accomplir un pèlerinage avec eux à Azlatt mais, comme ils ont décidé de célébrer la journée ici, nous avons décidé d’y assister. Nous considérons que ce qui s’est passé était dirigé contre la communauté nationale et qu’il faut y apporter des solutions justes. Par notre geste, nous entendons jeter les ponts entre toutes les composantes ethniques de notre pays. Nous constatons, hélas, qu’un fossé est entrain de se creuser entre les Négro-mauritaniens, les Harratines et les arabes, c’est très dangereux. Les uns et les autres n’organisent pas de manifestions communes, nous entendons nous battre pour mettre fin à ce gap et renforcer l’unité nationale de la Mauritanie.

Collectif des veuves affilé à COVIRE : « Le dossier du passif humanitaire est loin d’être clos »

Le Collectif des veuves affilié au COVIRE présidé par l’ex-lieutenant Sy Abou Bocar avait donné rendez-vous à ses membres et sympathisants au siège social de l’organisation, sis à l’hôtel Ikrama de Sebkha. Dans son discours, Faty Mamadou Bary, présidente du collectif des veuves, a d’abord demandé à l’assistance d’observer une minute de silence, pour « les braves soldats morts sous le drapeau, dans l’exercice de leur fonction ». Puis elle a rappelé que le 28 novembre est une journée inoubliable, pour la communauté négro-mauritanienne touchée dans sa chair et sa dignité. Et de rappeler le combat des veuves et rescapés depuis 1990. « Nous n’avons jamais baissé les bras, ni sous le tortionnaire Ould Taya, ni sous le règne de Ely, ni sous Sidi ould Cheikh Abdallahi, ni sous Mohamed ould Abdel Aziz ! ». Relevant la genèse du douloureux dossier du passif humanitaire, la présidente des veuves a évoqué le refus du régime sanguinaire d’Ould Taya par qui le génocide s’est abattu sur la communauté négro-mauritanienne, de faire la lumière sur ce qui s’était passé dans les casernes. « Pire », dit-elle, « après une répression sanglante contre les veuves et rescapés, Ould Taya fit voter une loi d’amnistie, pour barrer la route à toute action judicaire en Mauritanie ». Puis elle rappelle le refus d’Ely ould Mohamed Vall, principal instigateur du génocide, d’accepter d’ouvrir le dossier, pendant la Transition (2005–2007) avant de fonder, par ordonnance N° 2006-015 du12 juin 2006, la commission nationale des droits de l’Homme. L’objectif était d’enterrer définitivement le dossier, via l’article 5. Il a bénéficié du soutien du FONADH, ce qui a poussé les rescapés militaires à fonder le COVIRE.

Arrivé au pouvoir en 2007, Sidioca accepte d’ouvrir le dossier et propose cinq points : devoir de mémoire, devoir de vérité, devoir de justice, devoir de réparations et exigence de réconciliation. Mais ces cinq points ne furent pas retenus, lors des journées de concertation nationale. Poursuivant son propos, la présidente des veuves admet alors que le président Mohamed Ould Abdel Aziz eut le courage de prendre le dossier à bras-le-corps. « Il a accepté de recevoir les veuves et rescapés, de fonder une commission d’enquête et de sensibilisation qui a effectivement sillonné la vallée du Fleuve ». Un accord cadre sera signé, après la validation des résultats et propositions, par les imams et principaux concernés. Et Faty Bary de rappeler la reconnaissance, par le président Aziz, du tort causé à la communauté négro-mauritanienne, la prière de Kaédi, le règlement « définitif » du dossier du passif humanitaire et l’institution de la journée du 25 mars comme Journée de la réconciliation.

« Mais, en dépit de tous ces efforts », affirme la présidente, « le passif humanitaire est loin d’être clos : beaucoup de dossiers restent en instance de traitement, au niveau des commissions de vérification et de liquidation ». Aussi Faty Bary lance-t-elle un appel pressant, aux ONG nationales et internationales, partenaires au développement et chancelleries occidentales, pour qu’elles accompagnent la volonté politique du président de la République de parachever le dossier du passif humanitaire.

le calame

FLAMNET-AGORA: « Parler de décentralisation ne constitue pas une hérésie! » – Réaction de Bara Ba.

A lire cet article, publié récemment dans l’authentique, on ne peut, honnêtement, dénier à l’auteur la distance et une certaine dose d’objectivité et de franchise. C’est tout à son honneur, et ce d’autant plus que, par les temps qui courent, nos médias nous offrent une toute autre image de nos intellectuels que semblait si bien décrire Edward Said par ces mots : « rien ne défigure plus l’image de l’intellectuel que le vacarme patriotique, le reniement théâtral, les silences prudents… »

Examinons maintenant l’article dans son fond ; que dit l’auteur en substance ?

D’abord que la réaction du féderal de l’UPR qui fustige les Flam et leur projet lui semblait farfelue, en ce sens que l’idée ( autonomie ) n’est pas nouvelle, même pour l’administration mauritanienne qui eut à la retenir comme projet, et même à lui trouver des avantages pour ‘’ favoriser l’épanouisement de la démocratie participative ‘’. Lorsque les Flam préconisent ‘’la gestion des terroirs par les populations, elles mêmes’’elles ne disent rien d’autre !

En second lieu, nous dit l’auteur, cette option se justifiait amplement parce que la gestion des collectivités locales depuis le centre a montré ses limites.

Enfin, conclut–il, sur le principe, les Flam ont raison; leur proposition relève du bon sens…

Bref, selon Ahmed Jiddou Aly, les Flam –aujourd’hui FPC, n’en déplaise aux plaisantins – ont bel et bien eu raison de proposer ce projet d’autonomie. Encore omettait-il l’argument –massue qui justifiait l’autonomie : elle permet indiscutablement d’atténuer, à défaut de résorber, les tentions inter tribales et inter -communautaires recurrentes.

Si l’article demeurait largement favorable à la proposition des Flam, il n’était, néanmoins, pas exempt de réserves…

En effet, argue l’auteur si, en soi, la proposition lui semblait bonne et même justifiée, en revanche le découpage suggéré laissait à redire : nombre de régions trop réduites pour être gouvernables , l’opposition prévisible des groupes Soninko et Wolofs qui n’accepteraient pas d’être sous la gouverne des Pulaars ; projet muet sur le sort à réserver à l’entité hassanophone -partie prenante historique dans cette vallée du fleuve- .

Examinons ces resérves ….

D’abord il faut s’interroger sur ce qui fonde l’auteur à soutenir que Soninko et Wolofs préféreraient vivre sous la coupe des Maures- plutôt que sous celle des Pulaars ? Au regard de cette unité culturelle qu’ils partagent, forgée par l’histoire millénaire de leur coexistence ? Cet argument fait sourire, car, visiblement il apparait un peu forcé et quelque peu partisan; et ce d’autant plus que l’auteur, (délibérement ?) occulte ce qu’en dit notre texte qui stipule, clairement, que les terroirs soninké et wolof, tout comme le Fuuta, seront érigés en provinces.

Concernant maintenant l’objection portant sur le caractère d’une Mauritanie numériquement petite pour être divisée en 4 régions , l’argument- que je récuse – me semble un peu court … Il faut savoir ce qu’on veut … ; en effet , c’est bien parce que la population est faible qu’il faut, justement, la concentrer, afin de créer un marché économique acceptable, mieux, viable ! Le découpage initial évoqué en une dizaine ou douzaine de régions, reste très discutable, et répondait, en réalité, à des considérations d’ordre politique voire idéologique, surtout idéologique, cachant un agenda secret, à l’époque… Enfin, la Mauritanie trop grande ou trop petite ? Il faut savoir…En outre, la réalité historique ’invoquée par l’auteur est prise en compte dans le projet d’autonomie des Flam; la question c’est : qu’elle réalité historique ?

Dernière réserve enfin de l’auteur : le sort réservé à la minorité hassanophone qui, dit –il, est partie prenante historique dans cette vallée du fleuve. Notre projet d’autonomie y répond clairement, sans ambages, en page une (1) : « l’autonomie choisie par nous sera inscrite dans le cadre unitaire, ouverte à l’interaction et à la mutuelle influence entre nos groupes nationaux, sans entrave pour la libre circulation des biens et des personnes, respectueuse de toutes les identités locales ». C’est aussi clair que l’eau de roche !

Ahmed Jiddou Aly, pour conclure, n’use pas de faux fuiyants, ne verse pas dans de faux débats, de faux arguments du genre ‘’imbrication des populations, pertinence (douteuse) du concept, contradictions intra-ou inter-groupes ethniques négro-africains’’. Au lieu d’aller à l’essentiel, on objecte pour objecter, sans contre- proposition en retour…

Merci Ahmed Jiddou Aly, pour la lucidité, l’obectivité, la franchise et surtout pour l’honnêteté, traits plutôt rares en ces temps de crise morale dans notre faune politique et médiatique.

Merci.

La lutte continue!

BARA BA- Militant des FPC.

Le 03 Decembre 2014

Pour un nouvel équilibre au Parlement

Les efforts que mène le pouvoir mauritanien pour le raffermissement de l’unité nationale resteront vains s’ils ne s’accompagnent pas, entres autres, d’une représentativité visible de toutes les composantes constituant le peuple mauritanien au niveau des postes électifs, particulièrement au parlement.

Les efforts que mène le pouvoir mauritanien pour le raffermissement de l’unité nationale resteront vains s’ils ne s’accompagnent pas, entres autres, d’une représentativité visible de toutes les composantes constituant le peuple mauritanien au niveau des postes électifs, particulièrement au parlement.

Le découpage administratif actuel, la loi électorale et l’absence de politique de promotion des couches les moins favorisées aux postes électifs constituent un frein à cette représentativité. Il est temps de réparer cette injustice et les voies et moyens pour y parvenir sont à portée de main.

Etat des lieux par région

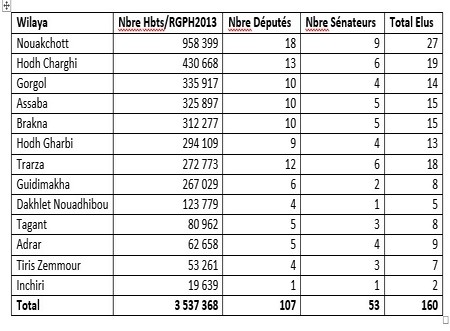

Le parlement mauritanien, comme nous le savons tous, se composent de 2 chambres : l’Assemblée Nationale et le Sénat. Voici le tableau de répartition des députés et sénateurs élus par région, avec indication du nombre d’habitants tiré du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH 2013).

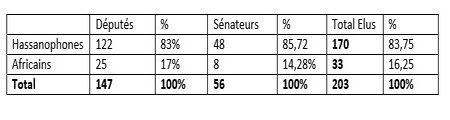

Il faut ajouter à ce nombre de 107 députés les 40 élus sur les 2 listes nationales des partis et des femmes, soit un total de 147 députés. On ajoutera aussi aux 53 sénateurs les 3 représentants des mauritaniens de l’étranger, soit 56 sénateurs. Le parlement compte donc 203 élus.

Ce premier tableau nous montre déjà comment le découpage administratif, en mettant en place les moughataas, a favorisé certaines régions sur d’autres. Par exemple, le Trarza a plus d’élus (18) que le Gorgol (14), l’Assaba (15), le Brakna (15) et le Hodh Gharbi (13), régions pourtant plus peuplées. Bien que sa population soit sensiblement égale à celle du Trarza (272 773 hbts), le Guidimakha (267 029 hbts) n’a même pas la moitié des élus de cette région. La faute au nombre élevé de moughataas au Trarza (6) alors que le Guidimakha n’en compte que 2.

Le découpage administratif est encore plus injuste quand on constate qu’avec une population de 80 962 personnes, le Tagant (8 élus) fait jeu égal avec le Guidimagha et dépasse Dakhlit Nouadhibou (123 779 habitants et 5 élus) ; et qu’avec seulement 62 658 habitants, le nombre d’élus de l’Adrar (9) dépasse ces 3 régions. La faute là aussi au découpage administratif. Enfin la région du Tiris Zemmour avec 53 261 habitants envoie au parlement 7 élus bien plus que Dakhlet Nouadhibou.

Non, non je ne vais pas, par décence, rappeler le nombre des bouts de bois de Dieu qui habitent la moughataa de Ouadane (3 973), ni celui de ceux installés à Bir Mogrein (3 897) ou celui de ceux que l’on a poussé vers la moughataa de Chami (2 657).

Par contre, je vais dire qu’il existe des arrondissements qui méritent d’être élevés au statut de Moughataa : Male (33 301 hbts), Wompou (44 692 hbts) Adel Bagrou (47 829 hbts), Ghabou (48 354 hbts) et Fassala (65 927 hbts). Et pour clore ce chapitre, encore 4 petits chiffres pour mieux apprécier notre découpage administratif : Commune de Chami 51 hbts dont 46 hommes et 5 femmes ; Arrondissement d’Inal 336 hbts ; Arrondissement de T’Meimichatt 657 hbts et Commune de Bou Gadoum dans la Moughataa d’Amourj 40 341 habitants ! Last but not least, le District de Nouakchott est la plus lésée des régions : avec 958 399 habitants, il n’envoie que 27 élus au parlement alors que sa population est plus du double de la plus peuplée des régions (Hodh Charghi).

Poids des Communautés au Parlement

Je n’aurai pas besoin de beaucoup de commentaires ni d’analyses poussées ni d’extrapolations savantes pour démontrer la faible représentativité des communautés africaines et une partie des hassanophones (les Haratines) au parlement mauritanien. Il me suffit de vous donner à lire 2 autres tableaux pour que vous vous rendiez compte de vous même de cette situation inique qui doit tous nous interpeller.

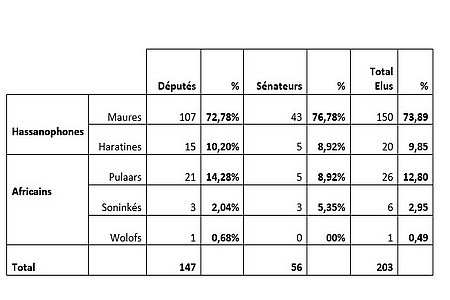

Comme on le voit, le poids des Africains au parlement (16,25) n’est égal ni aux 25% que les colons français nous ont légués en héritage, ni aux 30% que certains maures acceptent de leur donner par charité, encore moins aux 40, 50 ou 60% que certains africains mauritaniens s’attribuent avec générosité. Le tableau suivant détaille le poids de chaque ethnie et montre combien le partage au sein des hassanophones est injuste envers les Haratines.

Quand vous regardez la liste des députés, vous remarquerez qu’il y a 8 régions qui n’ont pas envoyé de Haratines à l’Assemblée Nationale: le Hodh Charghi, le Hodh Gharbi, l’Assaba, le Tagant, l’Adrar, le Tiris Zemmour, Dakhlet Nouadhibou et l’Inchiri. Pourtant la population de la plupart de ces régions est constituée de moitié, sinon plus, de Haratines, particulièrement celles de l’Est. Autre enseignement tiré de ces chiffres : le nombre des élus Africains et Haratines est de 53 parlementaires soit 26,10% alors cet ensemble constitue la moitié de la population (fourchette basse) et même la majorité (fourchette haute).

Dernière remarque : même dans les situations où, logiquement, un africain mauritanien pouvait être élu cela n’a pas été fait et les 3 sénateurs de l’étranger sont tous maures malgré l’existence d’une importante communauté africaine mauritanienne à l’étranger.

Le pouvoir mauritanien devra vite se pencher sur ce problème d’équilibre parlementaire et le régler pour couper l’herbe sous les pieds des plus extrémistes dont les discours, aujourd’hui plus qu’hier, commencent à être entendus et mieux tolérés par les populations. La communauté maure devra, nolens volens, partager son pouvoir avec les autres communautés. Elle ne devra pas attendre qu’une révolution le fasse à sa place.

Ahmed Jiddou ALY

Source: cridem