Monthly Archives: October 2014

Mauritanie : Ould Aziz tourne le dos à la réconciliation nationale

Le président mauritanien a nommé cette semaine Mohamed Ould Meguett à la tête de la sûreté nationale. Une décision qui provoque la consternation au sein de la diaspora et à Nouakchott. En effet le nouveau chef de l’espionnage mauritanien est considéré comme un criminel dans les témoignages des rescapés de Oualata des années de braise de 86 à 91. Av…ec cette nomination Ould Aziz franchit le Rubicon et confirme sa volonté d’arrêter le processus du règlement du passif humanitaire et au delà de tourner le dos à la réconciliation nationale.

Le président mauritanien a nommé cette semaine Mohamed Ould Meguett à la tête de la sûreté nationale. Une décision qui provoque la consternation au sein de la diaspora et à Nouakchott. En effet le nouveau chef de l’espionnage mauritanien est considéré comme un criminel dans les témoignages des rescapés de Oualata des années de braise de 86 à 91. Av…ec cette nomination Ould Aziz franchit le Rubicon et confirme sa volonté d’arrêter le processus du règlement du passif humanitaire et au delà de tourner le dos à la réconciliation nationale.

La nomination cette semaine de Ould Meguett à la tête de la sûreté nationale est une mauvaise nouvelle.Pour les mouvements citoyens comme TPMN, les organisations non gouvernementales nationales et internationales des droits de l’homme, les forces politiques progressistes toutes tendances confondues. Pour les négro mauritaniens victimes des années de braises de 86 à 91 et surtout pour les martyrs des FLAM de Oualata d’Inal et de Sori Male. Cette indignation traduit un sentiment d’injustice à travers l’impunité de tous les supposés criminels de l’armée sous le régime de Ould Taya. Les observateurs sont unanimes pour constater que plusieurs pratiques du régime de Ould Aziz rappellent celles de l’ancien régime de Ould Taya comme la façon dont ont été choisis beaucoup d’officiers de l’armée, de cadres de l’administration dans les chancelleries et dans les autres rouages de l’Etat en particulier l’éducation nationale et l’audiovisuel public. Tout cela se passe comme si le locataire du palais de Nouakchott est enfermé dans sa bulle depuis juillet 2009 et que son deuxième quinquennat devra servir à achever la dénégrification de la Mauritanie.

A l’intérieur de cette bulle , les années passant Ould Aziz continue d’élaborer ses argumentations pour justifier ses nominations.Le dernier remue ménage de l’armée ou dans l’administration territoriale ou dans les chancelleries, l’accueil musclé récemment des marcheurs rapatriés à Nouakchott, l’arrêt des rapatriements des réfugiés du Sénégal et la non reconnaissance des réfugiés au Mali en sont une sombre illustration. Cette nomination est une provocation et une insulte à la communauté négro-mauritanienne qui considère que le nouveau patron de l’espionnage mauritanien est étroitement lié aux crimes commis par l’armée durant les années de braise. Ould Aziz confirme ainsi sa volonté de tourner le dos à la réconciliation nationale.

Yaya Cherif KANE-Journaliste.

Le MNLA mis en échec par le mouvement touareg Gatia à Ntililte

Dans le nord du Mali, des affrontements ont eu lieu jeudi dans la localité de Ntililte, localité malienne située à une centaine de kilomètres de la ville de Gao dans le Nord. Le mouvement touareg d’auto-défense Gatia y a attaqué les rebelles touaregs du MNLA qui accusent l’armée malienne d’être derrière cette offensive. Le Gatia qui entend jouer son rôle dans les négociations d’Alger.

Dans le nord du Mali, des affrontements ont eu lieu jeudi dans la localité de Ntililte, localité malienne située à une centaine de kilomètres de la ville de Gao dans le Nord. Le mouvement touareg d’auto-défense Gatia y a attaqué les rebelles touaregs du MNLA qui accusent l’armée malienne d’être derrière cette offensive. Le Gatia qui entend jouer son rôle dans les négociations d’Alger.

Pour le MNLA, il ne fait aucun doute que c’est l’armée malienne qui a dirigé l’attaque menée à Ntililte par le Gatia, un groupe touareg d’auto-défense favorable à l’Etat malien mais les autorités maliennes nient toute implication.

Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, dément catégoriquement ces accusations. « L’armée malienne et le gouvernement du Mali ne sont nullement impliqués dans les incidents qui se sont produits, assure-t-il au micro de RFI. Il n’y a pas de soldats maliens présents lors de ces attaques. C’est les groupes armés qui se sont affrontés. Nous le regrettons, nous le déplorons, nous condamnons ce qui s’est passé. Nous comprenons qu’il y a des mouvements armés aussi, qui inscrivent leur action dans le cadre du Mali. Mais pour nous, tous les mouvements, quelle que soit leur obédience, doivent arrêter le combat ».

Le ministre dénonce une attaque qui constitue une violation du cessez-le-feu en cours et affirme donner la priorité aux discussions politiques. « Nous nous apprêtons à aller à Alger, assure Abdoulaye Diop, pour cette seconde phase des pourparlers, qui nous l’espérons, pourront nous amener à brève échéance à un accord de paix. Et nous souhaitons que vraiment on puisse chacun s’inscrire pleinement dans le cadre de ce processus-là. Et justement à Alger, nous préférons que le dialogue prévale et que les armes se taisent ».

Le Gatia se pose en interlocuteur

Le Gatia, Groupe d’autodéfense touareg de la tribu des Imrad et leur alliés, qui a désormais le contrôle total de Ntililte, entend être compté parmi les acteurs de la crise malienne du Nord. Et si le Gatia récuse le terme de « supplétif » de l’armée malienne, il reconnaît qu’il n’est pas un adversaire de Bamako. « Oui ! On n’est pas contre ! » [l’Etat malien] assure le numéro deux de l’organisation. On l’a dit depuis les premières heures que nous, on n’était pas dans la dynamique depuis le départ, de prendre les armes ».

Aujourd’hui, contrôlant une partie du territoire national, le Gatia entend avoir son mot à dire au sujet des prochaines négociations d’Alger.

« On doit compter sur nous, poursuit le responsable du Gatia. A Alger – vraiment je suis très optimiste – je pense que les choses vont aller de l’avant. On doit vraiment déboucher vers un accord ! On n’a plus de temps puisque la menace est multiple ! Ce n’est plus les mouvements armés, seulement la menace, c’est les groupes terroristes.

Donc vraiment, il faut déboucher vers un accord, pour que tous ces genres de situations qu’on est en train de vivre aujourd’hui s’arrêtent. Les populations sont fatiguées. Elles en ont marre. Elles veulent vraiment aujourd’hui la paix, un développement durable dans les régions du nord du Mali ».

Les pourparlers pour la paix, entre l’Etat malien et les groupes rebelles, doivent officiellement reprendre ce dimanche à Alger.

Par RFI

Source: RFI

«La dénégrification de l’armée arrive à son terme», selon TMPN

Le Mouvement Touche pas à ma Nationalité s’est dit outré par les nominations intervenues au sein des forces armées et de sécurité, ce jeudi 16 octobre 2014. TPMN s’indigne de la nouvelle promotion d’un officier, le Général Mohamed Ould Meguett. Le nouveau directeur de la Sureté Nationale est cité, informe TPMN, « dans tous les rapports et dans tous les témoignages des rescapés des camps mouroirs des années de braise comme ayant personnellement participé à la torture et à l’exécution de certains de ses frères d’armes ». Une telle promotion, à en croire TPMN, en dit long sur la volonté du régime de Mohamed Ould Abdel Aziz de régler le problème dit du « passif humanitaire ». Le Mouvement de Dia évoque «l’insulte à la mémoire des victimes des années de braise et à l’intelligence de tous les mauritaniens par la promotion de présumés criminels ». Touche pas à Ma Nationalité observe « que nous en sommes,

Le Mouvement Touche pas à ma Nationalité s’est dit outré par les nominations intervenues au sein des forces armées et de sécurité, ce jeudi 16 octobre 2014. TPMN s’indigne de la nouvelle promotion d’un officier, le Général Mohamed Ould Meguett. Le nouveau directeur de la Sureté Nationale est cité, informe TPMN, « dans tous les rapports et dans tous les témoignages des rescapés des camps mouroirs des années de braise comme ayant personnellement participé à la torture et à l’exécution de certains de ses frères d’armes ». Une telle promotion, à en croire TPMN, en dit long sur la volonté du régime de Mohamed Ould Abdel Aziz de régler le problème dit du « passif humanitaire ». Le Mouvement de Dia évoque «l’insulte à la mémoire des victimes des années de braise et à l’intelligence de tous les mauritaniens par la promotion de présumés criminels ». Touche pas à Ma Nationalité observe « que nous en sommes,

aujourd’hui, à l’aboutissement de l’entreprise de dénégrification de l’armée, entamée en 1987 et dont le tournant décisif se situe au début

des années 1990 avec l’assassinat de plus de 500 militaires négro-mauritaniens dans les sinistres camps d’Azlatt, Jreida, Inal,

Oualata et autres. Le point d’orgue de ces assassinats restera la nuit du 27 au 28 novembre 1990 pendant laquelle vingt-huit militaires ont

été pendus à Inal pour célébrer le 30ème anniversaire de l’indépendance nationale ». TPMN constate que « les rares militaires négro-mauritaniens à avoir échappé aux massacres et aux radiations sont aujourd’hui à la retraite et ce n’est pas l’école militaire

nouvellement créée et qui recrute presque exclusivement dans la seule communauté arabo-berbère qui corrigera le déséquilibre. Le pouvoir aura donc de plus en plus du mal à saupoudrer ses nominations racistes de nègres faire-valoir pour noyer le poisson ».

Touche Pas à Ma Nationalité tendance Dia Alassane rappelle le danger d’une telle option pour l’avenir de notre pays et en appelle à

l’engagement et à la mobilisation de tous les mauritaniens épris de paix et de justice à combattre le système raciste et esclavagiste qui nous gouverne jusqu’à sa déconstruction totale. Enfin, Touche Pas à Ma Nationalité dénonce avec la plus grande véhémence : « la transformation de l’armée nationale en une armée communautaire et communautariste ».

LE CALAME

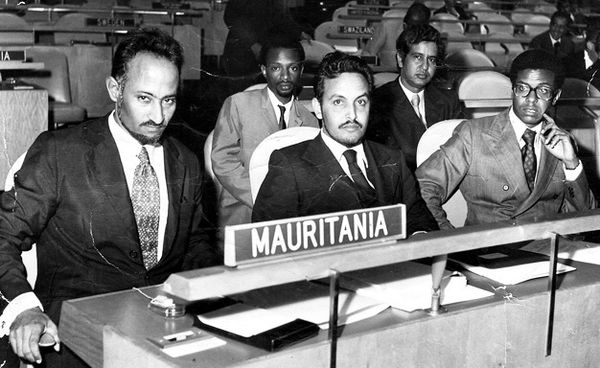

Diplomatie mauritanienne : De l’Olympe à la gazra

Après 54 ans d’indépendance, et un départ diplomatique en trombe des sommets internationaux, la politique étrangère mauritanienne se noie aujourd’hui dans des limbes d’actions court-termistes et idéologiques, qui plombent ses intérêts naturels même. Panorama et rétrospective sur un secteur de l’état sinistré.

Après 54 ans d’indépendance, et un départ diplomatique en trombe des sommets internationaux, la politique étrangère mauritanienne se noie aujourd’hui dans des limbes d’actions court-termistes et idéologiques, qui plombent ses intérêts naturels même. Panorama et rétrospective sur un secteur de l’état sinistré.

La diplomatie c’est «l’action multiforme, systématique et méthodique qui permet de mettre en œuvre la politique extérieure d’une nation. Cette politique en soi est un aspect de la conception que cette nation a d’elle-même, et de la place qu’elle ambitionne d’occuper parmi les nations.» rappelle Mohamed Lemine Ould El Ketab, ancien ambassadeur, aujourd’hui tout occupé à sa nouvelle carrière de libraire.

Il s’agit donc d’un moyen d’action ayant pour finalité ultime de servir la nation et ses intérêts. «Et ce moyen d’action doit être décidé par rapport à une analyse approfondie, stratégique et multidimensionnelle des intérêts économiques, moraux, politiques, sociaux, géopolitiques d’un pays.» explique-t-il. Or, «Vous ne retrouvez aucun de ces éléments dans la «stratégie diplomatique» mauritanienne depuis trente ans. Car en réalité il n’y en a pas; on avance à vue.» continue-t-il.

«La diplomatie aujourd’hui ne suit pas de ligne réfléchie, clairement déterminée. Aujourd’hui par exemple, on cherche en priorité à rassurer les bailleurs de fonds. Quitte parfois à s’emmêler les pinceaux. Ou à aller à l’encontre de cet intérêt premier.» affirme parallèlement Ely Ould Allaf, ancien ministre sous Mokhtar Ould Daddah, et ancien ambassadeur durant une vingtaine d’années.

Ce constat est partagé par d’autres anciens fonctionnaires de la diplomatie mauritanienne. «Les militaires ont amené avec eux une époque d’extravagance c’est vrai. Depuis leur arrivée, ils ont voulu briser cet ancrage de la Mauritanie dans les deux mondes. Ils ont voulu cloisonner ce pays à une unique entité arabe.» soutient un ancien haut-fonctionnaire au ministère des affaires étrangères, qui a requis l’anonymat.

«C’étaient des régimes sans vision. Surtout celui de Maouiya, qui a voulu rompre avec l’ancrage naturel de la Mauritanie dans l’Afrique noire; d’où sa sortie de la CEDEAO. C’est directement ce métissage non-assumé qui a mené la Mauritanie à cette longue période diplomatique du «ni-ni»; ni du monde noir, ni du monde arabe, et presque sortie du traité de l’Afrique-Caraïbes- Pacifique (ACP) à un moment des années 90» continue ce haut fonctionnaire.

«Du temps de Mokhtar Ould Daddah nous étions un pays arabe, en même temps sahélien, un pays non-aligné; on combattait pour le mouvement de libération en Afrique du Sud, en Palestine, en Guinée-Bissau… Notre politique tenait compte de notre philosophie affichée que tout peuple décidait de son sort. Ce fut la seule période où ce pays a eu une vraie vision géopolitique.» explique Ould El Ketab.

Le complexe arabe

Cette période de «vision géopolitique» saluée à l’époque par l’Afrique et le monde a laissé la place à une politique basée essentiellement sur les intérêts personnels, et surtout sur une idéologie qui a poussé sur les terreaux baasistes et nasséristes dans les années 80.

«Les militaires ont depuis longtemps été sous influence nassériste et/ou baasiste, bien que ces deux mouvements aient été vidés de leur idéologie de départ, en Mauritanie en tout cas. Comprenez que le nassérisme n’est pas un mouvement exclusivement arabe, ni raciste. Nasser avait pour vision un tiers-monde fort. Contrairement au baasisme qui est replié sur l’identité arabe, influencé par le socialisme. Maouiya à un moment s’en est réclamé, galvanisé par le sommet sur la sécurité arabe en 1990, organisé par Saddam Hussein à Damas. C’est dans l’esprit de ce mouvement que Saddam visait la reconstitution de l’empire des Abbassides» narre Ould Allaf.

Cela a contribué à l’isolement de la Mauritanie sur la scène internationale. La fin de cet isolement sera marquée par la reconnaissance d’Israël par Maouiya, à un moment où la Mauritanie «étouffait littéralement». «Cette reconnaissance ne s’est faite que pour avoir accès aux fonds du FMI et de la Banque Mondiale» selon un diplomate mauritanien de Nouakchott qui a requis l’anonymat.

Mais pas uniquement. «Maouiya avait reconnu Israël aussi pour une importante raison de protection. Ça n’allait pas avec la France à cette époque, alors pour plaire aux USA, il a reconnu Israël. Tout simplement.» dit Ould Allaf.

Il ne s’agirait même pas de cela, ou en tout cas pas directement. «Les gens qui ont notre destin entre les mains sont des petits soldats avec une vision inexistante du passé qui peut servir de ressort pour l’avenir. Ce n’est pas un problème idéologique.» estime Mohamed Lemine Ould El Ketab. Comment expliquer sinon, selon lui, que les autorités actuelles aient soutenu officiellement un long moment des régimes massacrant leurs propres populations, comme en Syrie, ou au Yémen?

«Le Moyen-Orient est assurément la zone du monde la plus complexe. Et les mauritaniens en réalité ne comprennent rien à ce qui s’y passe. On devrait être moins naïf, plus prudent quand on s’y aventure» acquiesce Ould Allaf.

A quand un trait-d’union à nouveau ?

Selon Ely Ould Allaf, les intérêts mauritaniens sont d’abord et avant tout en Afrique noire:

«La diaspora mauritanienne est composée d’un demi-million de personnes. Un peu moins des ¾ d’entre eux se trouvent en Afrique noire. Il est évident qu’une grande partie de nos intérêts et ceux de nos concitoyens se trouvent dans cette partie du monde, de Saint-Louis au Cap. Et c’est un atout qui impose au gouvernement présent, et à ceux à venir, de bonnes relations avec tous ces pays qui accueillent bien nos compatriotes.» explique-t-il.

L’âge d’or de la diplomatie mauritanienne?

Un défaut de vision et d’intelligence du long terme que n’aurait pas connu la génération des diplomatiques, d’après indépendance.

«Un pragmatique, un travailleur acharné et un homme courtois». C’est le portrait succinct que dresse un ancien haut fonctionnaire de l’administration mauritanienne, de Hamdi Ould Mouknass, qui a eu à le côtoyer plusieurs fois dans les années 70 lorsqu’il était ministre des affaires étrangères du gouvernement de Moktar Ould Daddah. Le symbole selon beaucoup de la qualité des ressources humaines dans le corps diplomatique mauritanien de l’époque.

«Comme la plupart des diplomates de son époque, il a mûri avec un réalisme politique qui refusait de se bercer d’illusions sur les réalités de l’ordre international sans verser dans un machiavélisme de bas étage.» continue-t-il.

Des professionnels cultivés et raffinés. Des gens conscients de la place géographique stratégique qu’occupe la Mauritanie, et qui ont su en tirer profit pour le rayonnement du pays, et même du continent. Qui ne se souvient pas de l’unique conseil de sécurité de l’ONU présenté hors de New-York, à Addis-Abeba, grâce aux tractations de Mokhtar Ould Daddah? Ou, à cause de l’outrage fait à son prédécesseur zambien à la tête de l’organisation de l’union africaine (OUA) par le président américain Nixon, le refus par le même Mokhtar, en 1972, de diner à la maison-blanche lors d’une soirée organisée en honneur de l’OUA, en signe de protestation et de solidarité à son homologue zambien, et pour l’honneur de son homologue, mais aussi de l’Afrique.

«Des étapes importantes, des jalons de ce qui aurait pu aider à construire une diplomatie mauritanienne respectée dans le monde entier aujourd’hui, mais cet héritage a été dilapidé.» soutient un ancien ambassadeur, membre du club des diplomates de Nouakchott. «La voix de la Mauritanie ne compte plus, ni dans le monde, ni dans la sous-région; c’est un faire-valoir pour certains régimes désespérés, comme la Syrie il y a trois ans qui cherchaient désespérément des ancres pour sa position» dit-il. Cette dilapidation serait le fait des militaires selon tous ces diplomates rencontrés.

Une diplomatie «clochardisée»

«Quand les militaires sont arrivés, ils ont trouvé des fonctionnaires peu malléables, qui avaient une haute estime d’eux-mêmes et de leurs missions. Ils ont été remplacés par des gens obéissants, soumis, et peu aptes techniquement. Mais la qualité des personnes est là, c’est juste qu’ils ne sont pas sélectionnés» argumente Ely Ould Allaf

Saleck Ould Mahmoud, député Tawassoul et ancien rapporteur du budget à l’assemblée nationale, va un plus loin et estime que «la dégradation de cette diplomatie est due à une gabegie indescriptible et un clientélisme hors-norme dans ce domaine. Aux oubliettes l’intérêt supérieur de la nation. L’immense majorité des diplomates actuels sont ceux qui ont échoué dans leur carrière administrative et qui, faisant partie de l’ancien régime, sont éloignés du pays par cette voie. La lutte contre la gabegie est ainsi contournée, vue qu’elle concerne essentiellement des proches des autorités».

C’est ce qu’évoque aussi le député Boudahiya Ould Sbaï de l’APP, lorsqu’il pense que «le succès de la diplomatie mauritanienne remonte à feu Hamdi Ould Mouknass,ministre des Affaires étrangères sous le régime de feu Moktar Ould Dadah».

«Il y a aussi la complaisance des grandes familles notables qui ont l’oreille du chef de l’état. Tous leurs fils ont la part du lion de tous les premiers postes diplomatiques (premier conseiller surtout) dans nos chancelleries.» évoque le député de Tawassoul.

Des planques à sous donc. Un diplomate étranger à Nouakchott, relève comme exemple, le problème des visas mauritaniens délivrés sans timbres à Paris.

«Ceci est un indice probant de l’argent détourné dans nos ambassades laissées à la merci financière de «fils de» ou «proches de»» martèle le député de Tawassoul.

La diplomatie mauritanienne est donc perçue aujourd’hui comme un refuge clientéliste et d’incompétences notoires, où ses cadres ne se soucieraient plus que «du commerce des lunettes, des chaussures et des devises, que de l’image du pays» ironise Ould Sbai.

«Des ambassadeurs en France dans les années 1990 qui parlaient à peine français, et qui ne savaient rien de la géopolitique; des ambassadrices de la même trempe. Une politique étrangère, il y a à peine quatre ans, décidée à Tripoli ou en Iran; ou conditionnée par les intérêts de quelques-uns» s’enflamme un ancien diplomate retraité.

Et la Présidence qui impulse en général cette politique étrangère, qui fixe les grands axes ne se fait pas remarquer, positivement en tout cas.

Un problème de compétences aussi

«Nous n’avons pas d’envergures intellectuelles à la tête de l’État; et là est le drame. Un gouvernement, un individu ne peut pas gérer une stratégie globale d’un pays, surtout concernant la diplomatie! Il faut comme partout créer des instituts d’études, de prospectives qui réfléchissent à tout cela; mais on n’a même pas la conscience de l’importance de cela» explique Mohamed Lemine Ould El Ketab, ancien ambassadeur.

Les décideurs auraient donc besoin absolument d’indicateurs qui leur balisent le chemin, qui les guident dans une réflexion qui dépasse le quotidien, dans un cadre de projet de société; et cela devrait déterminer les politiques à adopter. «Mais nous on navigue à vue» se désole un membre du club des diplomates mauritaniens.

Contrairement à la plupart des pays maghrébins et africains, comme le rappelle un attaché économique d’une ambassade maghrébine à Nouakchott : «La Tunisie, l’Algérie, le Maroc ont des institutions qui réfléchissent à des problématiques données (problème d’eau, énergie, immigration etc…) et livrent leurs réflexions autorités qui peuvent esquisser une stratégie d’action par rapport aux prospectives et études des compétences spécialisées».

Cette décadence de la diplomatie mauritanienne serait notable depuis que «les militaires ont pris le pouvoir. Car leur plus grande faiblesse et incurie est qu’ils n’ont pas conscience de leurs faiblesses. Et cela c’est très grave, car on ne gère pas un pays sans un minimum de stratégie, de prospective, en suggérant simplement que les comités inter-ministériels régleraient tous les problèmes. Mais un comité de zéros égale toujours zéro. C’est la théorie de Saad Zagroub» résume Mohamed Lemine Ould El Ketab.

Mais selon Ould Allaf, on ne pourrait pas comparer la période des militaires avec celle de Mokhtar Ould Daddah. Le problème ne serait pas à son sens lié au seul problème d’intellect. «Les militaires sont arrivés en temps de crise, avec les fronts du Polisario, du Maroc, avec l’Algérie. Ils étaient dans un contexte guerrier, naturel pour eux. Ils n’ont jamais eu ce sentiment sacerdotal qu’ont pu avoir leurs prédécesseurs qui dirigeaient le pays.» estime-t-il.

Source: noorinfo

Libération des 219 lycéennes enlevées : L’armée nigériane et Boko Haram trouvent un accord

Un accord a été conclu ce vendredi entre le gouvernement nigériane et Boko Haram pour un cessez-le-feu et la libération de 219 lycéennes enlevées mi-avril. Une information confirmée par l’armée et la présidence nigériane.

Un accord a été conclu ce vendredi entre le gouvernement nigériane et Boko Haram pour un cessez-le-feu et la libération de 219 lycéennes enlevées mi-avril. Une information confirmée par l’armée et la présidence nigériane.