Daily Archives: 27/06/2017

28 ans après les évènements de 1989 : Des réfugiés mauritaniens, un combat pour la reconstruction

Sudonline – 28 ans après les événements de 1989 qui les avaient contraints à tout laisser derrière eux, bétails, champs, et village pour prendre le chemin de l’exil au Sénégal afin échapper aux massacres, l’espoir d’une nouvelle vie renaît chez les réfugiés Mauritaniens.

Sudonline – 28 ans après les événements de 1989 qui les avaient contraints à tout laisser derrière eux, bétails, champs, et village pour prendre le chemin de l’exil au Sénégal afin échapper aux massacres, l’espoir d’une nouvelle vie renaît chez les réfugiés Mauritaniens.

Établis, pour la plupart, le long de la vallée du fleuve Sénégal dans des sites, devenus, aujourd’hui, de grands villages, les réfugiés mauritaniens sont en pleine phase de reconstruction de leur vie.

Rencontrés à l’occasion d’une visite de presse organisée par les services de communication du bureau régional du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (Hcr), le 31 mai et le 1er juin derniers dans quelques sites sur les 16 qui les accueillent, certains d’entre eux ont fini de faire une croix sur leur pays d’origine, la Mauritanie.

Cette visite de presse qui n’est pas une première s’inscrit dans le cadre des activités du service de communication du bureau régional du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (Hcr) dans le département de Podor, dans les sites d’accueils des réfugiés mauritaniens.

Pour cette année, ce sont les villages de : Niakwar, Diolly, Dodel, Taredji, Donaye, Ranéré et Arifunda qui sont à l’honneur. Autrefois de petits sites d’accueils provisoires des négro-mauritaniens qui ont traversé le fleuve pour fuir les persécutions dans leur pays, ces localités situées respectivement dans les arrondissements de GamadjiSaré et de Thillé Boubacar, sont aujourd’hui, devenues des villages incontournables dont les occupants ont même réussi à se défaire des dons en vivres qu’ils recevaient depuis leur arrivée au Sénégal en 1989 du Hcr.

En effet, rassemblés dans des groupements d’hommes et de femmes, des réfugiés s’activent autour de l’agriculture et du commerce grâce au soutien du programme d’intégration locale des réfugiés mauritaniens au Sénégal du Hcr mise en œuvre par l’Office africain pour le développement et la coopération (Ofadec) qui est le bras technique du Hcr.

À Niakwar, village baptisé en souvenir de leur localité d’origine en Mauritanie, Seydou Sall et ses compatriotes sont parvenus aujourd’hui, à changer complétement de mode de vie grâce à la pratique de la riziculture. Bénéficiaires d’un périmètre rizicole, aménagé à un jet de pierre du Ngalenka, un des affluents du fleuve Sénégal par Ofadec dans le cadre de ce programme d’intégration locale des réfugiés, le vieux Sall et ses compagnons produisent l’essentiel du riz que consomment leurs familles.

Trouvé dans ce champ verdoyant de riz qui pousse à perte de vue sur une dizaine de parcelles, Seydou Sall, arrivé au Sénégal avec sa famille en 1989 dans les premiers groupes de réfugiés, aujourd’hui âgé de plus de 70 ans, se réjouit de sa «dignité» retrouvée grâce à l’exploitation de ce périmètre rizicole de 30 hectares qu’il partage avec d’autres compatriotes.

«Ce périmètre était prévu pour 200 familles mais finalement les autres compatriotes se sont désistés pour faire autre chose. Aujourd’hui, nous sommes 55 familles de réfugiés à l’exploiter en raison de 0.5 hectares par famille. On n’a donc de petites parcelles et nous pratiquons essentiellement la monoculture du riz destinée à la consommation familiale. Ce n’est pas grande chose mais cette activité nous a permis de retrouver notre dignité perdue. Nous sommes arrivés ici les mains vides après avoir été dépossédés de tout ce que la vie nous avait donné chez nous. Aujourd’hui, nous sommes dans une phase de reconstruire nos vies au Sénégal grâce à notre «papa» le Hcr et notre «oncle» Ofadec. Nous produisons l’essentiel du riz que nous consommons dans nos familles respectives en dépit d’une baisse des rendements. Ces derniers sont passés de 80 sacs de 50 kilogrammes de riz lors de la première campagne par parcelle à 40, voire 30 sacs de 50 kg de riz», explique le vieux Seydou Sall tout en posant un certain nombre de doléances en sa qualité de chef de ce périmètre au nom de ses compatriotes.

Devant le responsable de la communication du bureau régional du Hcr, Simplice KPANDJI et son collègue, Mamadou Ba, chargé des projets à Ofadec, le vieux septuagénaire a demandé, entre autres, un appui auprès des responsables d’Ofadec pour la construction des digues pour protéger leur champ de la remontée des eaux du Ngalenka qui rendent inaccessible leur champ pendant la saison des pluies, mais aussi l’aménagement d’autres parcelles pour, dit-il, accroître les rendements de leur production.

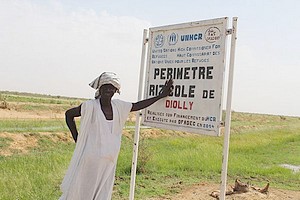

Toutefois, il faut souligner que le vieux Sall n’est pas le seul chef de périmètre a posé le problème de l’étroitesse de périmètre rizicole et formulé la demande d’aménagement d’autres surfaces cultivables. En effet, à la suite du vieux Sall, Bra Ba, chef du périmètre rizicole de Diolly, soulignant que leur périmètre de 17 hectares est actuellement exploités par 21 familles en lieu et place des 40 a formulé la même requête d’aménagement d’autres devant le chargé de la communication du Hcr et son collègue d’Ofadec.

Trouvé debout au milieu de son champ de riz qui attire le regard, même des moins curieux sous une chaleur de plomb, frôlant la barre des 45° à l’ombre, Bra Ba, enturbanné et armé de faucille pour justifier sa doléance, a évoqué la nécessité de permettre aux autres familles de son groupe, de profiter elles aussi de ce programme.

Évoquant les rendements des précédentes campagnes, il a indiqué qu’ils sont de 100 sacs de 50 kg par parcelles lors de la dernière campagne. Un peu plus loin, dans le périmètre rizicole du village de Ranéré, situé à quelques encablures de la commune de Ndioum au bord du Doué, l’autre affluant du fleuve Sénégal, même constat. Ancien soldat dans l’armée Mauritanienne aujourd’hui, âgé de 53 ans, Ibrahima Diallo, marié à deux épouses et père de 8 enfants, est le responsable du périmètre de Ranéré qu’il partage avec 26 autres compatriotes. Contrairement à leurs compatriotes des villages voisins, Ibrahima Diallo s’adonne plutôt à la polyculture maraîchère.

«Nous faisons ici de la polyculture des légumes parce que l’aménagement du sol n’est pas propice à la riziculture. Nous cultivons toutes sortes de légumes (poivron, piment, ognon) destinés à la vente. Notre chiffre d’affaires varie selon le type de légume vendu. Par exemple, pour le périmètre du gombo, nous pouvons récolter jusqu’à 40 kg par semaine, vendu à 25 000f pendant 4 mois», explique Ibrahima Diallo qui se dit également satisfait des conditions de sa nouvelle vie au Sénégal, grâce aux bénéfices qu’il tire de la vente des légumes qu’il produit dans son champ.

Cependant, les hommes ne sont pas les seuls dans cette entreprise de reconstruction. Puisque dans chaque village visité, des femmes de réfugiés, regroupées autour des groupements féminins s’activent également dans le maraîchage et le commerce grâce à un financement de 2.5 millions du programme d’intégration du Hcr. Pour rentabiliser cet investissement, elles ont ainsi monté des microcrédits chargés de gérer ce fonds grâce à des prêts de 100 000 F CFA octroyés à chacune d’elle. Ce prêt est remboursable sur 12 mois plus un intérêt de 10500 F CFA qui servira à financer des activités essentiellement dominées par la vente de couscous, tissus et légumes dans les principaux marchés hebdomadaires, communément appelés «Louma».

La réussite des initiatives personnelles

A côtés de ces projets communautaires, nous avons également rencontré des réfugiés qui ont su réussir des initiatives individuelles. C’est le cas de Ramarata Sow, Thierno Sow et Ndiaga Sall, respectivement propriétaire d’un atelier de couture au marché de Donaye Tarèdji, dans l’arrondissement de Gamadji Saré, situé au croisement de la bretelle de Podor avec la route nationale n°2, d’un Gérant magasin de vente de produits de phytosanitaire à Podor et d’un atelier de couture à Podor, les trois sont parvenus, grâce à un appui du projet d’intégration local, à monter leur propre affaire.

Aujourd’hui, Ramarata Sow, mère de famille dont une fille en classe de TL subvient aux besoins de sa famille grâce à son activité de couture. S’agissant de Thierno Sow, marié à une femme sénégalaise, il préfère garder sa nationalité mauritanienne, tout en vivant au Sénégal, en dépit des difficultés qu’il éprouve à trouver de l’argent pour approvisionner sa boutique, il parvient tout de même à faire un chiffre d’affaires annuel d’environ un million tiré de la vente de ses produits grâce à ses compatriotes établis sur les deux rives du fleuve Sénégal.

De son côté, Ndiaga Sall, jeune tailleur qui a bénéficié également du financement du Hcr pour ouvrir son atelier de couture après sa formation, se réjouit du service qu’il rend aux enfants de ses compatriotes qui échouent à l’école. Situé dans le centre-ville de Podor, son atelier est en quelque sorte devenu un réceptacle pour tous les enfants de réfugiés victimes de l’abandon scolaire. Sur place, une dizaine d’enfants dont les âges varient de 08 ans à plus de 16 ans.

Rêve de devenir sénégalais

Aujourd’hui, grâce à cette activité agricole, la plupart des réfugiés, notamment les chefs de familles rencontrées lors de cette visite, ont clairement exprimé leur souhait de rester au Sénégal.

«À mon âge, je ne pense plus retourner en Mauritanie. La décision revient à mes enfants qui sont libres de décider d’y retourner, cependant moi, je ne vois plus l’intérêt d’y poser mes pieds. Ma maison, mes champs, tout ce que j’avais a été confisqué, je ne vois donc plus l’intérêt d’y retourné. Je préfère donc rester ici et attendre mon jour dernier au Sénégal. D’autant plus qu’avec l’aide de Dieu et l’appui de notre papa, le Hcr et notre oncle Ofadec, nous sommes en train, petit à petit, aujourd’hui de reconstruire nos vies ici au Sénégal», tranche le vieux Seydou Sall. Toutefois, il n’est pas le seul à exprimer ce vœu de tourner définitivement la page de la Mauritanie pour se concentrer à sa nouvelle vie au Sénégal.

«La plupart de nos amis et parents qui étaient rentrés dans le cadre du programme retour volontaire du Hcr vivent aujourd’hui de graves difficultés. Depuis 2005, beaucoup d’entre eux peinent encore à obtenir les papiers administratifs. En plus, d’après les informations qui nous viennent de là-bas, d’autres ont perdu leurs terres confisquées par les maures blancs «Nares». Cette situation a fait que beaucoup sont revenus quelques temps après leur départ. Dans ces conditions, aucun membre de mon clan n’envisage de repartir. Nous avons été bien accueillis ici au Sénégal par la population locale et nous comptons rester et vivre ici», témoigne Ousmane Ly, arrivé en 1989 avec sa famille aujourd’hui âgé de plus de 60 ans.

Tout comme lui, la plupart des réfugiés de son groupe de Niackwar que nous avons abordé, expriment également ce désir de rester définitivement au Sénégal. Ndiaga Sall ne cache pas lui aussi son rêve de devenir un jour sénégalais de plein droit.

La carte de réfugié jeté à la poubelle

Toutefois, derrière ce grand arbre de renaissance, se cache une grande forêt de problèmes auxquels est confrontée cette communauté de réfugiés que nous avons rencontrés à l’occasion de cette visite de presse. En effet, dans toutes les zones où nous avons été, c’est pratiquement la même doléance qui revient : le problème de régularisation. Dépourvues de papiers administratifs, ils ne peuvent prétendre à rien qui ne leur vient du Hcr.

Cette organisation des nations unies est en quelque sorte leur seul mentor dans cette lutte pour un nouveau départ. Détenteurs pour la plupart des cartes de réfugiés, délivrées par le ministère de l’intérieur et de la sécurité publique pour une validé de 5 ans et qui sont censées leur permettre d’accéder à certains services publics et privés, ils sont très souvent éconduits par les responsables des institutions financières privées, mais aussi par les services publics.

«Nos cartes de réfugiés ne servent à rien, sinon à faire la distinction entre les Sénégalais et nous réfugiés. Nous sommes mis à l’écart, nous ne pouvons pas bénéficier de financement, nos enfants qui sont à l’école n’ont pas droit à des bourses. Cette situation est vraiment difficile. Nos cartes ne sont pas acceptées dans les points d’argent. À l’hôpital, on continue de nous traiter comme des étrangers. On ne peut rien avoir qui ne vient du Hcr», dénonce Djenaba Diallo, présidente du Groupement des femmes réfugiées du village de Ranéré.

À côté de ces problèmes liés à la reconnaissance des papiers, il y’a également le prix de location des machines de nivellement des sols et les graders que beaucoup de réfugiés que nous avons rencontrés lors de cette visite, jugent hors de portée. Selon eux, la location de la machine de nivellement des sols est de 30 000 F CFA par hectare et celle de la machine grader 50 000 F CFA par hectare.

Interpellé, à son tour, sur ces difficultés soulevées par ces réfugiés, notamment la question de documents, Mamadou Ba, chargé de projet au niveau de l’Ofadec a confirmé, tout en déplorant cette situation qui selon lui, est contraire à l’arrêté de monsieur le ministre de l’intérieur demandant la reconnaissance de la carte de réfugié à tous les services publics et privés, mais aussi la directive de la Bceao dans ce sens.

Faisant le point sur les activités de sa structure au profit des réfugiés de 2008 à nos jours, il a indiqué que l’Ofadec a aidé 29 011 enfants de réfugiés nés au Sénégal à obtenir des extraits de naissance sénégalais et distribué plus de 2000 cartes de réfugiés sur une population estimée à plus de 12 000, après la fin du programme Retour Volontaire qui avait permis en 2008 à 25000 réfugiés de rentrer en Mauritanie.

À cela s’ajoute également, selon toujours monsieur Ba, l’aménagement de 17 périmètre rizicoles le long de la vallée dans le cadre du programme d’intégration locale des réfugiés, 14 périmètres maraichères et le financement environ 41 projets individuels portés, entre autres, par des jeunes. Par ailleurs, il a également informé que sa structure a déjà constitué et transmis au Hcr un dossier du premier groupe de réfugiés qui demandent la naturalisation.

Nando Cabral GOMIS

VINCENT DICKO (HANOUNE) MIS EN EXAMEN ET JUGE A PARIS POUR DIFFAMATION SUITE A UNE PLAINTE DE ABDOULAYE DIAGANA ET OULD JEILANY

Le 22 juin 2017 s’est déroulé au Tribunal de Grande Instance de Paris un procès opposant MM. Abdoulaye Diagana et Mohamed Abba Ould Jeilany (plaignants) à M. Vincent Dicko (de son état-civil) dit Hanoune Dicko (le prévenu).

Le 22 juin 2017 s’est déroulé au Tribunal de Grande Instance de Paris un procès opposant MM. Abdoulaye Diagana et Mohamed Abba Ould Jeilany (plaignants) à M. Vincent Dicko (de son état-civil) dit Hanoune Dicko (le prévenu).

Ce procès fait suite à une plainte pour diffamation introduite par Abdoulaye Diagana et Ould Jeilany, accusés par Vincent Dicko de « saboter les efforts du CCME » et de livrer au pouvoir de Nouakchott des informations concernant ses opposants. A la suite de la plainte, Vincent Dicko avait été mis en examen et renvoyé en correctionnelle.

A l’ouverture de l’audience, Mme la Juge a présenté les conclusions de l’enquête ainsi que les résultats des recherches qu’elle a conduites elle-même. Il en ressort que le prévenu a publié une longue série d’articles, d’une violence inouïe, chargeant notamment un des plaignants (Abdoulaye Diagana) même si un seul des articles faisait l’objet du procès.

Les plaignants ont de leur côté produit des éléments matériels (publications de presse ou de revues scientifiques, rapports, prises de position publiques, interventions dans des médias nationaux et internationaux) qui balaient les accusations de connivence avec le pouvoir.

Pour ce qui concerne le Collectif des Cadres Mauritaniens Expatriés (CCME), Abdoulaye Diagana et Mohamed Abba Ould Jeilany ont produit des témoignages qui ne permettent pas le doute :

– L’ancien président du CCME a témoigné de la loyauté des plaignants et a démenti les accusations portées contre eux.

– Le président actuel du CCME est allé dans le même sens et leur a renouvelé sa confiance dans l’exercice de leurs fonctions.

Pour ce qui concerne les prétendues actions contre IRA, Abdoulaye Diagana et Mohamed Abba Ould Jeilany ont produit des témoignages démontrant le caractère mensonger et grotesque des accusations :

– Le président de la section IRA/France à l’époque des faits a expliqué à la barre pourquoi il s’est vu dans l’obligation de démissionner pour exprimer son indignation face aux accusations mensongères et aux calomnies dont était victime Abdoulaye Diagana.

– Dans une interview accordée au journal mauritanien L’authentique en juin 2017, le président du mouvement IRA Biram Ould Dah a totalement blanchi Abdoulaye Diagana et Mohamed Abba Ould Jeilany de ces accusations mensongères. Biram Ould Dah y a également regretté les propos malheureux qu’il avait eus sur des cadres, Abdoulaye Diagana et Mohamed Abba Ould Jeilany, qu’il qualifie de valeureux.

Répondant à l’interpellation de Mme la juge, le procureur de la république a déclaré que « l’ensemble des propos visés relevaient de la diffamation ». Il a demandé au tribunal « d’aller vers une condamnation de monsieur Dicko ». Le jugement a été mis en délibéré au 7 juillet 2017.

C’est l’occasion pour nous, Abdoulaye Diagana et Mohamed Abba Ould Jeilany, de rappeler que nous avons usé de tous les moyens pour éviter ce procès en demandant au prévenu de retirer les accusations et de faire des excuses. Nous n’y sommes allés que contraints et forcés.

Par ailleurs, même si le mal est déjà fait, nous prenons acte du changement de ton (tardif) de monsieur Biram Ould Dah et prenons bonne note des regrets qu’il a formulés ainsi que le fait pour lui de reconnaitre s’être trompé à notre sujet.

Nous regrettons profondément que la calomnie, les accusations mensongères, la diffamation soient érigées en armes de discussion au point de polluer la toile et de priver les Mauritaniens de débats sains et constructifs. Si à chaque fois qu’il y a divergence de point de vue, on doit faire recours à la calomnie et à la diffamation (alors même que le diagnostic est partagé), il n’y aurait plus en Mauritanie que des sorcières, des traitres, des agents de renseignements. C’est une méthode qui ne grandit pas des femmes et des hommes qui prétendent se battre contre les injustices. Il y a fort à craindre qu’une fois à la place de ceux qu’ils combattent, opposants et militants des droits de l’homme ne deviennent pires que les bourreaux d’hier.

Fait à Paris, le, 27 juin 2017.

Abdoulaye Diagana et Mohamed Abba Ould Jeilany

kassataya

L’hommage du Ps à Habib Thiam, “l’une des grandes consciences du Ps”

Le Bureau politique du Parti socialiste (Ps) par le biais de son porte-parole, Abdoulaye Wilane, a réagi au décès de l’ancien Premier ministre Habib Thiam. Le parti des Verts a présenté ses condoléances à la famille et à l’État du Sénégal.

Le Bureau politique du Parti socialiste (Ps) par le biais de son porte-parole, Abdoulaye Wilane, a réagi au décès de l’ancien Premier ministre Habib Thiam. Le parti des Verts a présenté ses condoléances à la famille et à l’État du Sénégal.

“L’histoire retiendra de cette grande figure post-indépendance qui fut un maillon essentiel dans le destin politique du Sénégal, deux principes fondateurs qu’Habib Thiam avait incarnés avec constance et détermination”, à savoir l’éthique de conviction et l’éthique de responsabilité fidèles à Max Weber, écrit le Ps dans un communiqué parvenu à notre rédaction.

Toute sa vie durant, il s’était identifié à cette exigence conforme à l’idéal républicain et à sa sacralité. Il répondait à la définition pleine et entière de l’homme d’État, poursuit le texte signé d’Abdoulaye Wilane.

L’ancien Premier ministre, témoignent ses camarades de parti, “était un militant du socialisme, de la social-démocratie. Il fut l’une des grandes consciences du Ps du Sénégal auquel il donna le meilleur de lui-même. Habib Thiam, ce modèle de courage politique, de pondération et conviction nous manquera”, s’incline le parti.

Enfin, le porte-parole du Ps de faire remarquer que, “de tous les anciens Premiers ministres, politiquement engagés, tout comme chez les anciens présidents de l’Assemblée nationale, à l’exception de rares exemples, Habib Thiam aura été le seul à n’avoir pas quitté son parti sous prétexte de divergences politiques. Il restera dans l’histoire un homme de conviction, de fidélité…”.

Auteur: Seneweb News – Seneweb.com

IDRISS DEBY : « JE NE SUIS PAS UN AVENTURIER, UN GUERRIER, JE SUIS UN HOMME SEUL »

Dans un entretien au « Monde », RFI et TV5, le président du Tchad démontre qu’il peut s’en prendre durement à la France, alors que Paris le considère comme son allié le plus sûr au Sahel.

Dans un entretien au « Monde », RFI et TV5, le président du Tchad démontre qu’il peut s’en prendre durement à la France, alors que Paris le considère comme son allié le plus sûr au Sahel.

Depuis plus de trente ans, le président du Tchad Idriss Déby Itno combat : la Libye de Mouammar Kadhafi ; son prédécesseur à la tête du Tchad, Hissène Habré, qu’il a renversé en 1990 après l’avoir servi ; les rebelles qui voulaient le chasser du pouvoir ; les groupes djihadistes. Désormais, c’est une autre bataille qu’il doit mener et à laquelle cet ancien soldat de 65 ans, dont près de vingt-sept au pouvoir, est moins préparé : la crise économique qui touche le Tchad depuis la chute des cours du pétrole.

Lire nos reportages sur le sujet : Tchad, la fin du mirage

« Le Monde Afrique » a rencontré Idriss Déby à N’Djamena pour un entretien réalisé avec TV5 et Radio France internationale, dans le cadre de l’émission Internationales. Le président du Tchad, que Paris considère comme son allié le plus sûr dans un Sahel objet de toutes les inquiétudes, y démontre qu’il est aussi un partenaire indocile.

Une résolution a minima a été votée mercredi aux Nations unies pour le déploiement d’une force antiterroriste dite du G5 Sahel (composée du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad). Vous sentez-vous seul dans la lutte contre le terrorisme islamiste ?

Idriss Déby Le terrorisme n’est pas de l’Islam. Tout musulman qui est attaché à la philosophie de l’Islam doit le combattre de la manière la plus farouche. (…) Nous sommes allés au Mali pour empêcher ce terrorisme de s’étendre au sud du Sahara. (…) Nous nous sommes engagés avec tout ce que cela suppose comme conséquences, sans demander de contrepartie.

Le Tchad est un petit pays qui n’a pas de moyens, qui a connu d’énormes problèmes dans son histoire récente. Il est donc du devoir de tous ceux qui ont plus de moyens de l’aider sur le plan militaire, matériel, logistique, financier.

En dehors de renseignements de temps en temps, de formations, depuis notre intervention au Mali, au Cameroun, au Nigeria, au Niger, nous n’avons pas été soutenus sur le plan financier. Le Tchad a déboursé sur ses propres ressources plus de 300 milliards de francs CFA (plus de 457 millions d’euros) pour la lutte contre le terrorisme sans un soutien quelconque de l’extérieur. Jusqu’à aujourd’hui, nous sommes seuls dans cette lutte.

Lire aussi : « Au Tchad, un nouvel ajustement structurel ferait le lit du terrorisme »

Vous êtes donc déçus par les Occidentaux ?

Je suis absolument certain que les Tchadiens sont déçus et estiment que le Tchad en a trop fait, qu’il doit se retirer de ces théâtres-là pour se protéger et éviter que la situation sociale se dégrade davantage. (…) Nous sommes arrivés au bout de nos limites. Nous ne pouvons pas continuer à être partout, au Niger, au Nigeria, au Cameroun, au Mali et surveiller 1 200 kilomètres de frontière avec la Libye. Tout cela coûte excessivement cher et, si rien n’est fait, le Tchad sera malheureusement dans l’obligation de se retirer.

Vous avez déjà un calendrier de retrait ?

L’idée est à l’étude mais nous estimons que l’année 2018 va être déterminante. Je pense que fin 2017 début 2018, si cette situation devait perdurer, le Tchad ne serait plus en mesure de garder autant de soldats à l’extérieur de son territoire. Progressivement, une partie de nos soldats devra alors regagner le pays.

Vous pensez abandonner le projet de cette force du G5 Sahel ?

On ne peut pas avoir des forces dans le G5 Sahel et en même temps dans une autre mission sur le même théâtre. Pour les chefs d’Etat de la région, le plus important, ce sont les forces du G5. Le Tchad ne peut pas avoir 1 400 hommes au Mali – dans la Mission des Nations unies – et en même temps 2 000 soldats dans le G5. Même si les financements arrivaient, il y a un choix à faire.

Lire aussi : G5 Sahel : vote à l’arraché sur le déploiement d’une force africaine

Depuis janvier 2013, vos soldats sont déployés au Mali. Dans ce pays et chez les voisins, les attentats sont de plus en plus fréquents. Pourquoi la réponse sécuritaire ne marche pas ?

Je crois qu’en Afrique, nous n’étions pas préparés à vivre ce genre de situation. (…) Moi-même en tant que dirigeant, je n’avais pas pensé que nous serions balayés par cette forme de violence où des enfants du sud du Sahara deviennent une menace pour leur propre pays et leur propre région. C’est une menace que nous n’avions pas vu venir.

Quand la France est intervenue au Mali, tout le monde dormait, personne n’imaginait une menace sur Bamako. Il a fallu que la France stoppe la marche des terroristes sur Bamako pour que l’on se réveille.

Est-ce que la situation en Libye, toujours aussi chaotique, demeure un motif de colère contre les pays occidentaux ?

La Libye constitue une menace. Le soutien à Boko Haram se fait par des structures terroristes qui sont en Libye et qui ont la possibilité de bénéficier de l’argent du pétrole, de la drogue, de la vente des êtres humains. Cet argent sert à grossir les rangs de Boko Haram, d’AQMI (Al Qaïda au Maghreb islamique). La menace est réelle.

Est-ce pour ramener la stabilité que vous soutenez en Libye Khalifa Haftar, l’homme fort de la Cyrénaïque ?

Je n’ai pas d’agenda en Libye. Je savais très bien ce qu’allait devenir ce pays sans Kadhafi. J’étais un des rares chefs d’Etat à protester contre l’intervention de l’OTAN et à annoncer que les conséquences seraient dramatiques. Les Occidentaux sont totalement responsables. C’est le manque de vision de l’Occident qui a créé cette situation.

Saïf Al-Islam Kadhafi serait désormais libre. Pensez-vous qu’il puisse faire partie de la solution en Libye ?

Je ne pense pas qu’il puisse être la solution unique en Libye. C’est un pays compliqué, un pays d’ethnies, de petits groupes de gens où chacun a son mot à dire. (…) Kadhafi n’a pas géré des institutions mais des chefs de tribus qui avaient chacun leur budget à la fin de l’année. Ce pays est parti en éclats et aujourd’hui certains parlent de la division de la Libye en deux ou trois Etats, ce serait une aventure qui ne réglerait rien. Le pétrole ne se trouve pas partout et ceux qui n’en ont pas n’accepteront jamais la division de la Libye.

Pourquoi n’arrivez-vous pas à venir à bout de Boko Haram ?

Ils ont été affaiblis mais nous avons à faire face à un nouveau chef, Barnaoui, qui est un intellectuel lié à l’organisation Etat islamique (EI). La Force multinationale mixte – avec le Cameroun, le Niger, le Nigeria – a fait un excellent travail mais il y a un élément qui a peut-être joué négativement sur nos résultats, c’est que le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, est absent depuis quatre mois du pays. Nous n’avons donc pas d’interlocuteur sérieux dans ce pays.

Autre voisin à problème, la Centrafrique. Votre armée est mise en cause par un rapport des Nations unies pour des exactions commises dans ce pays. Comment réagissez-vous à ces accusations et ne craignez-vous pas qu’un jour, la justice internationale vienne vous demander des comptes ?

Ce rapport, qualifié de rapport des Nations unies, a été fait par des hommes politiques et des organisations de la société civile de la République centrafricaine (RCA). Je ne peux pas croire que l’armée tchadienne soit bonne au Mali et mauvaise en RCA.

Quoi qu’il en soit, puisque ce rapport a été rendu public, la justice a été saisie et une enquête ouverte pour savoir ce qui s’est réellement passé. (…) Mais vous savez, il y a des pays dont les soldats ont fait des bêtises et qui jugent mal le rôle du Tchad alors que celui-ci était neutre.

Lire aussi : Entre Maïduguri et Boko Haram, une lutte à mort

Vous pensez à la France et aux soldats de Sangaris ?

Il y a les soldats français, les soldats congolais. Le Tchad a joué un rôle neutre alors que les autres ne l’ont pas été. Qui a armé les anti-balaka avec des grenades, des kalachnikovs ? Qui a créé les affrontements entre chrétiens et musulmans ? Ce n’est pas le Tchad. Il faut demander à la France de faire une enquête.

On a étiqueté le Tchad pour ne pas être accusé seul. C’est malhonnête. L’homosexualité, la pédophilie, ça n’existe pas dans nos traditions. Si l’on s’en prend au Tchad, c’est parce qu’il existe une haine contre notre armée qui a fait des sacrifices énormes pour protéger les intérêts des Occidentaux dans tous ces pays. Il y a des gens, des pays, des organisations qui nourrissent une haine contre le président Déby et contre l’armée tchadienne et c’est pour eux un moyen de se faire payer.

Vous avez reçu Marine Le Pen pendant la campagne électorale en France. Comprenez-vous que cela a pu choquer certains ?

(Rires) J’ai reçu Marine Le Pen mais si un autre candidat était venu, je l’aurais reçu. Je ne vois pas où est le mal. Ça a pu choquer l’opinion africaine, l’opinion tchadienne, mais je ne m’ingère pas dans la politique française. Ce ne sont pas mes affaires. C’est votre problème à vous, Français. Moi, je n’ai aucun problème avec un homme politique français.

Lire aussi : L’armée tchadienne s’attaque à Boko Haram

Comment envisagez-vous vos relations avec la France après l’élection d’Emmanuel Macron ?

Le Tchad a toujours eu des relations excellentes avec Paris, même si nous estimons que les questions de « pré carré », de « Françafrique », doivent être arrêtées. Les Français n’en veulent pas, les Africains non plus.

Le président de la Guinée, Alpha Condé, a dit qu’il faut couper ce cordon. Je suis du même avis et que nous ayons désormais des relations amicales, basées sur les intérêts réciproques. (…) Nous ne pouvons plus avoir des relations de maître à élève ou de maître à sujet.

Faut-il mettre un terme au franc CFA ?

Il y a une convention entre la France et les pays africains qui a été faite au lendemain des indépendances. Le président François Hollande était ouvert à une renégociation. Il appartient maintenant aux chefs d’Etat africain, comme je le pense, de renégocier cette convention qui nous lie à une monnaie qui n’est pas la nôtre avec une parité fixe.

Le seul intérêt du franc CFA, c’est d’avoir quatorze pays avec une monnaie commune. Il faut que les quatorze restent regroupés et qu’ils renégocient pour que le Trésor français ne nous gère plus. C’est à nous de gérer notre monnaie avec notre banque centrale.

Au niveau du conseil d’administration de notre banque centrale, nous avons trois Français qui siègent avec le droit de veto. Où est alors la souveraineté monétaire ? Comment voulez-vous que l’Afrique se construise ? D’ailleurs, nos collègues d’Afrique anglophone, lusophone, arabophone nous disent que si nous connaissons aujourd’hui des malheurs, c’est à cause de vous, francophones.

Depuis bientôt quatorze ans, le Tchad exporte son pétrole. Est-ce que les questions qui se posent autour de la gestion de la rente pétrolière incombent aussi aux Occidentaux ?

En ce qui concerne les ressources pétrolières, la France n’a rien à se reprocher. Si des bêtises ont été faites, c’est nous, Tchadiens, les responsables. (…) Pour être honnête, on aurait dû mieux faire. Au lieu de construire 3 000 kilomètres de route, on aurait dû faire 2 000 kilomètres de route et placer le reste dans l’agriculture et l’élevage.

Par méconnaissance, nous n’avons pas assez diversifié le tissu économique. Nous avons compris nos erreurs mais il faut aussi savoir que c’est avec la manne pétrolière que nous sommes allés sauver ces pays de la région. (…) Et puis l’argent a servi à construire 80 centres de santé, des écoles.

Aujourd’hui, les rentrées dans les caisses de l’Etat sont faibles en raison du prêt de près de 2 milliards d’euros contracté avec la société Glencore pour racheter les parts détenues par Chevron. Du fait de la chute des cours, Glencore absorbe la quasi-totalité des ventes du pétrole tchadien pour se rembourser…

Je dois reconnaître que le prêt obtenu de Glencore était une démarche irresponsable. Comment est-ce arrivé ? Au moment où le Tchad avait sérieusement besoin de ressources et où tous les chantiers étaient à l’arrêt, il nous fallait des ressources pour au moins finir les chantiers que nous avions commencés.

Nous avons trouvé une opportunité avec la sortie d’une société du consortium qui exploite le pétrole tchadien. Nous nous sommes dit qu’il fallait acheter les 25 % détenus par Chevron car nous n’étions pas impliqués dans la production de notre pétrole. C’était un marché de dupe et aujourd’hui, je me rends compte qu’il y a eu un délit d’initiés car deux semaines après que nous avons acheté les 25 % de Chevron, le pétrole a chuté de 100 dollars – le baril à 40 dollars.

Si le cours était resté à 100 dollars, nous aurions remboursé notre dette à Glencore en quelques mois. Aujourd’hui, avec le soutien de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, nous sommes en négociation avec cette société pour restructurer la dette. Nous avons aussi saisi nos avocats pour voir s’il n’y a pas eu un délit d’initiés.

Mais votre entourage proche est aussi accusé de s’être enrichi grâce à l’argent du pétrole ?

Quand j’ai reçu ici le président-directeur-général de Glencore, je lui ai demandé : est-ce qu’il y a des gens à qui vous avez donné des commissions ? J’ai vu à sa réaction que c’est une question qu’il n’a pas aimée. Il y a une enquête qui est maintenant en cours. Elle va nous clarifier sur qui a fait quoi.

Est-ce que vous comprenez la frustration des Tchadiens qui voient que les fonctionnaires ont leur salaire amputé et qui, au même moment, entendent parler d’argent placé à l’étranger ?

Quand je suis venu au pouvoir en 1990, les fonctionnaires avaient six mois d’arriérés et un demi-salaire. On a relevé un pays à terre et on l’a ouvert alors qu’il n’existait ni syndicats, ni organisations de la société civile. A chaque fin d’année budgétaire, ils ferment tout, les écoles, les centres de santé pour dire : augmentez ! Leur salaire a été multiplié par 300. C’est avec l’arrêt de l’argent du pétrole qu’il a fallu réduire les dépenses.

Mais quand des mouvements de la société civile appellent à des journées villes mortes, ils se retrouvent arrêtés puis condamnés pour complot. Pourquoi cette nervosité du pouvoir ?

Le pouvoir n’est pas nerveux, il est face à une situation économique et financière dramatique. Les ressources hors pétrole ne permettent pas de couvrir les salaires annuels. Evidemment que les fonctionnaires ne sont pas contents que l’on réduise leur salaire. Ils ont raison. (…) Mais l’Occident finance des groupuscules pour déranger les gouvernements africains, surtout les francophones. (…) Quand le Tchad arrête, juge, emprisonne une personne, il ne fait qu’appliquer ses lois.

Vous êtes arrivé au pouvoir il y a bientôt vingt-sept ans, vous aviez alors quasiment le même âge qu’Emmanuel Macron. Est-ce que vous entendez demeurer président à vie ?

Je ne suis pas un homme heureux et je ne l’ai jamais été. Je n’ai pas eu de jeunesse, comme tout le monde. Ma jeunesse s’est faite dans la guerre et au sortir de la guerre, j’ai cette responsabilité – de diriger le pays. J’aurais souhaité m’arrêter en 2006 après mon second mandat. J’aurais alors cédé le pouvoir.

Mais la guerre a éclaté. Des mercenaires ont attaqué N’Djamena. Et alors que je ne le voulais pas, la France est intervenue pour changer la Constitution. Il y a un constitutionnaliste dont je ne connais même pas le nom qui est venu ici. J’ai dit que je ne voulais pas changer la Constitution mais ils sont passés par leurs arcanes et ils ont changé la Constitution.

Vous dites que Paris vous a forcé la main pour rester au pouvoir ?

Je dis qu’en tant que soldat, j’avais donné ma parole de quitter le pouvoir en 2006, mais deux choses sont intervenues : la guerre et la France. (…) Maintenant, ce sont ceux-là même qui ont changé la Constitution qui me critiquent. (…) La guerre s’est arrêtée en mai 2008. La longévité dans ces fonctions n’est pas une bonne chose mais il ne faut pas non plus laisser le pays dans un désordre. Entre deux maux, il faut choisir le moindre. (…) Le jour où le peuple tchadien me dira de partir, je partirai.

Depuis plus de trente ans, vous êtes en guerre. Pouvez-vous vivre et diriger sans combattre ?

Je n’aime pas le combat. J’ai perdu dix-sept de mes frères dans ces aventures. S’il y a un perdant dans tout cela, c’est d’abord ma famille. J’ai vu des enfants tchadiens mourir et vécu des moments difficiles où je n’avais aucune solution à apporter à mes blessés.

Que ce soit contre la Libye, dans le conflit entre mouvements politico-militaires tchadiens, contre les mercenaires, contre les djihadistes, j’ai horreur de la guerre car personne mieux que moi ne connaît les conséquences et les affres de la guerre. Des fois la nuit, je me réveille et je vois les morts des combats d’il y a vingt ou trente ans. Je ne suis pas un aventurier, je ne suis pas un guerrier, je suis un homme seul.

Source : Le Monde