Daily Archives: 01/12/2016

Mauritanie: Ould Daddah prône un retour ou un partenariat renforcé avec la CEDEAO

Le360 – Le débat sur un éventuel retour de la Mauritanie au sein de l’espace CEDEAO –Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest- est de plus en plus souvent lancé. Seize ans après le retrait de la Mauritanie de cette institution ouest-africaine, et face à la panne de l’Union du Maghreb arabe, de plus en plus d’acteurs politiques et économiques mauritaniens demandent ouvertement le retour ou du moins le renforcement des relations avec cet espace.

Le360 – Le débat sur un éventuel retour de la Mauritanie au sein de l’espace CEDEAO –Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest- est de plus en plus souvent lancé. Seize ans après le retrait de la Mauritanie de cette institution ouest-africaine, et face à la panne de l’Union du Maghreb arabe, de plus en plus d’acteurs politiques et économiques mauritaniens demandent ouvertement le retour ou du moins le renforcement des relations avec cet espace.

Le dernier qui y a fait allusion est Ahmed Ould Daddah, président du Rassemblement des forces démocratiques (RFD), le principal parti d’opposition mauritanienne, pour qui les liens séculaires entre la Mauritanie et les pays de l’espace ouest africain, dont «elle est une partie intégrante, sont multidimensionnels».

Figure historique de l’opposition et frère cadet de Moctar Ould Daddah, premier président de la Mauritanie dont il a été ministre, et plusieurs fois candidat malheureux à une élection présidentielle, il a donné sa vision, ce mardi, en marge d’une conférence de presse conjointe de l’opposition au cours de laquelle le Forum national pour la démocratie et l’unité (FNDU), le RFD et l’Union nationale pour l’alternance démocratique (UNAD), ont appelé au boycott d’une consultation référendaire annoncé par le régime du président Mohamed Ould Abdel Aziz pour le début de l’année 2017.

A travers un langage imagé, Ahmed Ould Daddah décrit et configure les rapports entre la Mauritanie et les autres pays de l’espace ouest-africain «comme un œil dont le blanc et le noir sont inséparables. Les relations entre notre pays avec le Sénégal, le Mali, la Gambie, la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau et la République de Guinée sont d’une importance capitale du fait d’un brassage des populations façonné par la géographie, l’histoire, l’économie, la religion, la culture et les pratiques sociales», a t-il expliqué.

Et pour preuve, «je viens de passer trois semaines au Sénégal. J’ai un de mes proches ascendants qui est enterré à Fatick (150 kilomètres au sud-est de Dakar). Dans ce pays, j’ai redécouvert une pratique saine et tolérante de l’Islam, tout à fait conforme à celle que nous avons ici».

Le constat est identique dans toutes les sociétés ouest-africaines. Les échanges informels entre les populations mauritaniennes et les pays de l’espace de la Communauté des Etats de l’Afrique l’Ouest (CEDEAO) sont multiples, avec des ressortissants établis de part et d’autre.

Ainsi, le leader du RFD suggère aux autorités de Nouakchott l’idée «d’un retour au sein de cette communauté économique régionale, ou tout au moins, une formule pour un partenariat politique et économique qui revêt des enjeux de la plus haute importance pour notre pays.».

Rappelons que la CEDEAO est un marché de plus 350 millions de consommateurs, alors que la Mauritanie compte moins de 4 millions d’habitants. Plusieurs ressortissants mauritaniens sont implantés dans cet espace, exerçant notamment leur activité dans le commerce.

Ainsi, face à la multiplication des demandes de réadmission de la Mauritanie au sein de l’espace CEDEAO, les dirigeants au pouvoir ont fait au cours de ces dernières années un pas en avant dans ce sens en sollicitant un Accord d’association avec cet espace dans la perspective de conclure un accord commercial comportant des concessions tarifaires avec une tierce partie et l’adhésion au protocole de la CEDEAO -Tarif extérieur commun (TEC) et schéma de libéralisation des échanges- relatif à la libre circulation des personnes et des biens.

Ainsi, grâce à cet accord, la Mauritanie compte jouer pleinement son rôle de trait d’union entre l’Afrique de l’Ouest et le Maghreb et devenir une plateforme d’échanges économiques et commerciaux entre ces deux communautés régionales. Mais à la base, Nouakchott a besoin d’une vision prospective, estime un expert.

Par notre correspondant à Nouakchott

Cheikh Sidya

CRIDEM

Mort d’Ousmane Sow, le sculpteur de l’esprit et de la matière

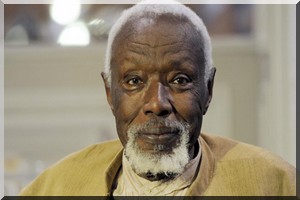

Le sculpteur Ousmane Sow, surnommé « l’Auguste Rodin du Sénégal », est mort ce jeudi 1er décembre, à Dakar, à l’âge de 81 ans. L’artiste dont la notoriété est devenue immense avait connu la consécration en 2013 lorsqu’il a été élu à l’unanimité à l’Académie des Beaux-Arts à Paris. Son rêve était d’ouvrir un musée au Sénégal rassemblant ses œuvres.

Le sculpteur Ousmane Sow, surnommé « l’Auguste Rodin du Sénégal », est mort ce jeudi 1er décembre, à Dakar, à l’âge de 81 ans. L’artiste dont la notoriété est devenue immense avait connu la consécration en 2013 lorsqu’il a été élu à l’unanimité à l’Académie des Beaux-Arts à Paris. Son rêve était d’ouvrir un musée au Sénégal rassemblant ses œuvres.

« Il y a dans mes sculptures une exagération. C’est voulu. C’est la recherche de la puissance et de la traduction de la vie. Ce qui m’intéresse c’est la vie. Que les gens ressentent cette sorte de flux qui passe entre les sculptures et eux. »

En lisant cette citation d’Ousmane Sow, on ne peut s’empêcher de penser qu’il y avait chez lui une lointaine parenté avec Pygmalion, le sculpteur de la mythologie grecque. Celui qui tomba amoureux de son œuvre, Galatée, au point qu’Aphrodite, émue, choisit de lui donner vie.

L’exagération dont parle Ousmane Sow est donc cette vie à laquelle son œuvre est un hommage constant. Les sculptures de celui que l’on a parfois comparé à Auguste Rodin sont imposantes, grandiloquentes, sensuelles. Les hommes, guerriers ou héros, ont la profondeur de leur esprit gravé sur leur corps. Leurs muscles prennent des dimensions improbables. Leurs pensées scarifient la chair de leur visage. La puissance évocatrice de ces sculptures ne vient pas de leurs dimensions, mais de la force de vie qu’elles recèlent en elles. Comme si Ousmane Sow, géant au sourire rayonnant, avait su insuffler un peu de sa propre vitalité dans ses créations.

Anatomie d’une vie

Ousmane Sow disait qu’il pouvait fermer les yeux et reproduire de tête, avec les doigts, chaque muscle du corps humain. Il est vrai qu’avant de pétrir la terre, il a d’abord pétri les corps durant la première partie de sa vie consacrée à la kinésithérapie. Un métier qui a, de toute évidence, contribué à développer son sens des formes et sa précision du geste. L’anatomie du corps humain, qu’il aurait voulu voir enseignée aux Beaux-Arts, est la matrice d’où il puisait son art.

Est-il devenu kinésithérapeute parce qu’il était sculpteur, ou le contraire ? Penchons pour la seconde hypothèse. Car ce Dakarois né en 1935 a très jeune développé un goût pour la sculpture. Selon sa biographie officielle, dès l’âge de dix ans, il taillait des figurines dans des blocs de pierre ramassés sur les plages de Rebeuss, son quartier de naissance. La sculpture est déjà son jardin secret, même s’il n’a guère l’occasion de s’y promener.

Un cargo à destination de la France

A la mort de son père, Ousmane Sow est âgé de 21 ans. Il s’embarque alors sur un cargo à destination de la France. Il tente l’aventure comme tant de jeunes Sénégalais que Paris fait rêver. Le jeune étudiant renonce pourtant à entrer à l’école des Beaux-Arts et se lance dans des études de kinésithérapie, « une profession de substitution » dira-t-il.

Cette profession va pourtant lui offrir une connaissance du corps humain qu’il emploie le soir lorsqu’il abandonne la blouse de praticien pour enfiler le tablier du sculpteur. Car de retour au Sénégal, Ousmane Sow s’est remis à la sculpture en amateur de plus en plus éclairé. De ces années, rien ou presque ne subsiste. Il ne s’est pas soucié de ses marionnettes articulées, de ses bustes ou de ses têtes, offrant certaines pièces, en égarant d’autres, sans se préoccuper de laisser une trace.

Mais il a mis à profit ces années d’apprentissage pour concevoir ce matériau avec lequel il sculptera par la suite ses guerriers monumentaux. Un mélange de sable, de paille, d’aliments, de terre et d’une vingtaine de produits macérés durant des années dont il a emporté le secret. Il a même utilisé cette matière – dont ses rêves sont faits – pour couvrir le sol de la maison qu’il a érigée à Dakar. Le sculpteur s’étonnait que le public et les critiques puissent autant s’intéresser à ce mystérieux matériau. Pour lui, l’essentiel était ailleurs. Non pas dans la matière, mais dans le projet.

Vocation précoce, reconnaissance tardive

Au tournant de la cinquantaine, la sculpture l’occupe de plus en plus. Il abandonne son travail et se consacre entièrement à son art. En 1987, son talent éclate au grand jour. Le grand public découvre au Centre culturel français de Dakar les statues de lutteurs Nouba qui le rendront célèbre dans le monde entier. L’idée lui en était venue quelques années auparavant alors qu’il découvrait les photographies de l’Allemande Leni Riefenstahl passionnée par l’esthétique corporelle de ce peuple sud-soudanais. En 1988, il présente la série Massaï. Trois ans plus tard, la série Zoulou et, en 1993, Peuls. La Documenta de Kassel en Allemagne, puis la Biennale de Venise le célèbrent comme l’un des artistes contemporains majeurs.

Le succès international s’ancre définitivement sur le Pont des Arts de Paris, en 1999, où il expose ses pièces et notamment La bataille de Little Bighorn, célébration de la résistance des Indiens d’Amérique et de la victoire de leurs chefs Sitting Bull et Crazy Horse face aux troupes du général Custer. Trente-cinq pièces où s’entremêlent la violence et la sensualité.

Ousmane Sow sur le Pont des Arts

Trois millions de personnes ont admiré à Paris les œuvres théâtrales d’Ousmane Sow. Au-delà de la prouesse artistique, c’est aussi le message qui fait mouche. Il a consacré dix ans à représenter David contre Goliath. Le faible contre le puissant. « J’aime souligner que les petits ont une chance contre l’asservissement », confie Ousmane Sow au quotidien français Le Monde. Le sculpteur sénégalais Ousmane Sow lors de la cérémonie à l’Académie des Beaux-arts à Paris, le 11 décembre 2013.

Il consacre les années suivantes à représenter ceux qui l’ont aidé à se construire en tant qu’homme, ceux dont la vie est pour lui un antidote au désespoir. Son père d’abord, Moctar Sow, héritier d’une longue lignée saint-louisienne apparentée au héros légendaire Lat Dior, mais aussi Nelson Mandela, Victor Hugo, Martin Luther King, Toussaint Louverture, ou encore le général de Gaulle qu’il représente avec les poches plates et vides afin de souligner qu’il ne recherchait pas le pouvoir pour s’enrichir contrairement à certains dirigeants du continent, expliquera le sculpteur. Ousmane Sow a aussi délaissé partiellement sa glaise pour utiliser le bronze. À la fois pour magnifier ses œuvres et leur permettre de mieux voyager dans le monde.

L’artiste dont la notoriété est devenue immense connaît la consécration en 2013 lorsqu’il est élu à l’unanimité à l’Académie des Beaux-Arts à Paris.

Par Olivier Rogez

RFI

Mise au point de Alassane DIA à propos d’un article diffamatoire de Jeune Afrique

Dans un article intitulé « Mauritanie : Vous avez dit esclavage ? », publié par Jeune Afrique et repris par Cridem, il m’est attribué des propos que je n’ai jamais tenus et qui sont aux antipodes de mes convictions et de mon militantisme.

Dans un article intitulé « Mauritanie : Vous avez dit esclavage ? », publié par Jeune Afrique et repris par Cridem, il m’est attribué des propos que je n’ai jamais tenus et qui sont aux antipodes de mes convictions et de mon militantisme.

En effet, l’auteur de l’article écrit avec beaucoup de désinvolture et d’irresponsabilité à propos de la lutte contre l’esclavage menée par IRA Mauritanie et son Président Biram Dah Abeid :

« Biram exagère, disent Samba Thiam, président des Forces progressistes du changement (FPC), les anciens séparatistes des Forces de libération africaines de Mauritanie (Flam), et Dia Alassane, président de Touche pas à ma nationalité. Ce n’est pas dans les proportions qu’il avance.

Mais, dans l’est du pays, les mentalités moyenâgeuses persistent, et des enfants sont dits “membres” d’une famille alors qu’ils ne vont pas à l’école et ne mangent pas à la table familiale. En ville, on trouve des sortes de boys à peine rémunérés. »

La première observation est cette contrevérité vient du fait que ces propos, mis entre guillemets, pour souligner leur caractère authentique, sont simultanément attribués au Président Samba Thiam et à moi-même, ce qui est naturellement impossible. Je mets au défi ce journaleux de produire les preuves de ce qu’il avance, un enregistrement ou un écrit.

La deuxième observation, c’est qu’on savait depuis longtemps, en particulier ici en Mauritanie, le caractère corrompu et partisan de Jeune Afrique et notamment de son Directeur de Publication François Soudan. Mais de là à ce que Jeune Afrique se mette au service des officines de renseignement du Système raciste et esclavagiste qui nous gouverne au point de vouloir semer la zizanie entre ceux qui sont engagés pour la déconstruction du système, il y a un pas que ce journaleux, sans doute grassement payé aux frais du contribuable, a allègrement franchi.

Il est clair à la lecture de cet article que l’objectif visé est double : d’une part redorer le blason du Président Mohamed Ould Abdel Aziz dont la diplomatie est aux abois face à l’excellent travail mené à l’étranger par IRA et son Président Biram Dah Abeid, créer la zizanie entre Haratines et Négro-africains pour combattre la jonction qui fait tant trembler le système, d’autre part. Toutes manœuvres vouées inéluctablement à l’échec.

Alassane DIA

Démenti formel de M. Samba Thiam

J’ai lu dans Cridem ce 30/11/2016 un article intitule “vous avez dit esclavage ?” publie par Jeune Afrique qui me prete des propos absolument faux :

J’ai lu dans Cridem ce 30/11/2016 un article intitule “vous avez dit esclavage ?” publie par Jeune Afrique qui me prete des propos absolument faux :

Un phénomène sous estimé

L’imam Mohamed Vall Ould Mohamed Ould Rachid, qui vient de claquer la porte de l’IRA parce qu’il n’arrivait pas à infléchir les discours trop violents de Biram, juge « inacceptable » le chiffre avancé de 160 000 esclaves. Pour lui, « oui, il existe des cas cachés, comme l’est la consommation d’alcool.

Il arrive que des mineurs soient “confiés” par leurs familles, qui n’ont pas les moyens de les nourrir, à d’autres familles, lesquelles en font leurs domestiques. Mais il y a surtout une extrême pauvreté, qui est encore pire que l’esclavage. On voit des enfants haratines ramasser les ordures, et personne n’en parle ».

“Biram exagère, disent Samba Thiam, président des Forces progressistes du changement (FPC), les anciens séparatistes des Forces de libération africaines de Mauritanie (Flam), et Dia Alassane, président de Touche pas à ma nationalité. Ce n’est pas dans les proportions qu’il avance.”

Je n’ai jamais tenu un tel propos su Biram , dont je respecte la justesse du combat…je défie l’auteur de présenter un texte duquel il tire cette fabulation…digne de la police politique !

Samba Thiam

Source : Samba Thiam

boolumbal

Mauritanie : vous avez dit « esclavage » ?

Jeune Afrique – Si les chiffres étayant une détestable survivance du passé font défaut, les discriminations que subissent les populations négro-africaines sont une réalité tangible.

Jeune Afrique – Si les chiffres étayant une détestable survivance du passé font défaut, les discriminations que subissent les populations négro-africaines sont une réalité tangible.

La Mauritanie est-elle le pays le plus archaïque du monde avec des centaines de milliers d’esclaves ? Le colloque organisé le 18 octobre à l’Assemblée nationale française par le député socialiste François Loncle n’a pas apporté de de réponse claire.

En revanche, le Mauritanien Biram Dah Abeid, l’impétueux fondateur de l’Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste (IRA), sillonne le monde, de Paris à Rome et de Genève à Washington, pour clamer sur les ondes et dans les journaux que « la population mauritanienne compte 20 % d’esclaves [soit 800 000 personnes], qui n’ont pas droit au repos, ne touchent pas de salaire, n’ont accès ni à l’éducation ni aux soins, et dont les femmes sont violées ».

À lire aussi : Mauritanie : la Cour suprême ordonne la libération du militant anti-esclavagiste Biram Dah Abeid

Son discours incendiaire contre le pouvoir du Président, Mohamed Ould Abdelaziz, qu’il qualifie de « tortionnaire » et même de « génocidaire », impressionne les Nations unies et les Occidentaux, qui l’ont distingué à plusieurs reprises pour son combat en faveur des droits de l’homme.

Une kyrielle d’associations mauritaniennes chassent sur les mêmes terres (SOS Esclaves ; Manifeste pour les droits politiques, économiques, sociaux et culturels des esclaves et anciens esclaves ; Association pour l’éradication de l’esclavage et de ses séquelles, etc.). Des avocats, comme Fatimata Mbaye, en ont fait leur cause de prédilection dans les médias.

De faibles sanctions

Seulement voilà, aucun de ces procureurs n’est en mesure de donner des chiffres précis sur cette monstruosité. Walk Free, l’ONG qui vient d’attribuer à Biram Dah Abeid le prix Lawson James, estimait le nombre d’esclaves en 2014 à 160 000. Concrètement, ce sont un ou deux cas avérés qui sont portés chaque année devant les tribunaux. Derniers en date, ceux de Fatimetou Mint Hamdi et de Fatimata Mint Zayid – et de leurs dix enfants –, dont les « employeurs » ont été condamnés le 16 avril à cinq et quatre ans de prison, dont un an ferme.

L’adoption de lois pénales, la création de tribunaux spécialisés et la modification de la Constitution, où l’esclavage est qualifié de « crime contre l’humanité », les militants dits antiesclavagistes n’y croient pas. De la poudre aux yeux, répondent-ils en chœur. D’abord parce que les pouvoirs publics ne s’empressent guère de débusquer les esclavagistes, affirment-ils. Ensuite parce que leurs peines sont légères et que le plus souvent elles ne sont pas exécutées.

Nombre de Mauritaniens ne partagent pas ce point de vue. « Il est vrai que l’esclavage a sévi chez nous plus tardivement qu’ailleurs, reconnaît Cheikh Sid’Ahmed Ould Babamine, président du Forum national pour la démocratie et l’unité (FNDU), principale force de l’opposition, peu suspecte de complaisance à l’égard du régime d’Abdelaziz. Depuis les années 1980, il n’y a plus d’esclavage formel, même si, ici et là, peuvent exister des cas qui s’y apparentent. »

À lire aussi : Témoignage d’esclave : Omar Ibn Said, un très subtil libre penseur

Un phénomène sous estimé

L’imam Mohamed Vall Ould Mohamed Ould Rachid, qui vient de claquer la porte de l’IRA parce qu’il n’arrivait pas à infléchir les discours trop violents de Biram, juge « inacceptable » le chiffre avancé de 160 000 esclaves. Pour lui, « oui, il existe des cas cachés, comme l’est la consommation d’alcool.

Il arrive que des mineurs soient “confiés” par leurs familles, qui n’ont pas les moyens de les nourrir, à d’autres familles, lesquelles en font leurs domestiques. Mais il y a surtout une extrême pauvreté, qui est encore pire que l’esclavage. On voit des enfants haratines ramasser les ordures, et personne n’en parle ».

« Biram exagère, disent Samba Thiam, président des Forces progressistes du changement (FPC), les anciens séparatistes des Forces de libération africaines de Mauritanie (Flam), et Dia Alassane, président de Touche pas à ma nationalité. Ce n’est pas dans les proportions qu’il avance.

Mais, dans l’est du pays, les mentalités moyenâgeuses persistent, et des enfants sont dits “membres” d’une famille alors qu’ils ne vont pas à l’école et ne mangent pas à la table familiale. En ville, on trouve des sortes de boys à peine rémunérés. »

Une fracture historique et sociale

En réalité, le lamento antiesclavagiste recouvre une véritable blessure collective née de la répression dont ont été victimes les Haratines (descendants d’esclaves, mais dont certains ont eu, eux aussi, des esclaves…) et les peuples de la vallée du Sénégal, à la fin des années 1980.

Depuis, la fracture entre les Noirs ou Négro-Africains (Peuls, Soninkés, Wolofs) et les Blancs, ou Beydanes (Maures, Berbères, Arabes), n’a pas été réduite. L’instauration de l’arabe comme seule langue officielle a creusé encore le fossé, plus de la moitié des Mauritaniens ne le comprenant pas.

« Il faut que les Beydanes partagent le pouvoir avec les autres communautés », revendique Samba Thiam. « Nous sommes des citoyens de seconde zone, et la carte d’identité a été un moyen d’épuration sur une base ethnique », renchérit Dia Alassane. « Le vrai problème, ce sont les séquelles de l’esclavage, analyse Cheikh Sid’Ahmed Ould Babamine.

Quatre-vingt-dix pour cent des Haratines, qui représentent la moitié de notre population, n’ont pas accès à la propriété, et leurs enfants ne sont pas scolarisés. Ils vivent dans des conditions déplorables. C’est une bombe à retardement beaucoup plus dangereuse que les quelques cas exotiques d’esclavage que des farfelus montent en épingle. »

À lire aussi : Biram Dah Abeid : « En Mauritanie, les Haratines sont traités comme des objets »

C’est ce qu’a souligné, le 11 mai, Philip Alston, rapporteur spécial des Nations unies sur l’extrême pauvreté et les droits humains, dans sa déclaration de fin de mission. Il n’y parle pas d’esclavage, mais il dénonce « la pauvreté écrasante » dans laquelle vivent les populations des régions méridionales, comme le Gorgol, le Trarza et le Brakna.

Au grand dam de la classe dominante, il affirme que « les Haratines et les Afro-Mauritaniens sont systématiquement absents de toutes les positions de pouvoir réel et sont continuellement exclus de nombreux aspects de la vie économique et sociale ».

L’insistance des responsables à dire qu’il n’y a pas de discrimination en Mauritanie peut « être considérée comme une preuve du contraire », dit-il. Le refus du gouvernement de tenir compte de l’appartenance ethnique sert à renforcer le statu quo, estime-t‑il. À preuve, « les individus des groupes exclus constituent l’écrasante majorité de ceux qui n’ont pu obtenir une carte d’identité nationale, sans laquelle on n’est plus rien ».

Ajoutons que visiter le musée national de Nouakchott, c’est assister à une mise en scène anachronique et fallacieuse de la magnificence des royaumes arabo-berbères dans un déni total de l’histoire des Négro-Mauritaniens. Il faut aussi savoir qu’un membre du gouvernement mauritanien précédent, quoique beydane, a été évincé de son poste pour avoir affiché une trop grande proximité avec ses compatriotes négro-mauritaniens.

Et s’il fallait ajouter une preuve supplémentaire de ce grave problème d’exclusion que tente de gommer le pouvoir, la liste des nominations aux plus hauts postes de la police nationale, publiée le 31 octobre, en apporte une preuve éclatante : sur 46 promus, on compte 45 Beydanes et une Peule. Dans ces conditions, qui porte atteinte à l’unité de la nation mauritanienne ?

À lire aussi : Notre dossier Esclavage, l’art de la révolte

Incohérence

« La dictature continue ! » Comment ne pas comprendre cette exclamation de Samba Thiam, président des Forces progressistes du changement (FPC, ex-Forces de libération africaines de Mauritanie ou Flam), qui a vu, le 11 novembre, l’accès du siège de son parti interdit par la police. En octobre, il avait pourtant été invité officiellement en tant que parti d’opposition au « dialogue inclusif » organisé par le gouvernement.

Le 8 novembre, il était reçu par le chef de l’État pour en parler. Cette incohérence a deux explications complémentaires. La première est que la majorité présidentielle est divisée. Une partie continue à voir dans les FPC, qui plaident pour une représentation plus équitable des Négro-Mauritaniens dans la vie du pays, une menace pour l’unité du pays.

Une autre estime que les FPC ont leur place dans le dialogue puisqu’ils ont abandonné les discours antibeydanes (les Blancs) que tenaient les Flam, dont elles sont issues. La seconde explication est que le président Abdelaziz n’arrive pas à trancher entre ces deux courants. Si « dictature » il y a, elle ne sait pas où elle va !

cridem