Daily Archives: 26/12/2015

L’International Bank of Mauritania obtient son agrément

Agence Ecofin – Le conseil de politique monétaire de la Banque centrale de Mauritanie (BCM) a accordé, le 18 décembre, un agrément à un nouvel établissement de crédit baptisé International Bank Of Mauritania (IBM).

Agence Ecofin – Le conseil de politique monétaire de la Banque centrale de Mauritanie (BCM) a accordé, le 18 décembre, un agrément à un nouvel établissement de crédit baptisé International Bank Of Mauritania (IBM).

La nouvelle banque dispose d’un capital de 6 milliards d’ouguiyas (environ 19,70 millions de dollars), totalement libéré. Le tour de table de cette institution est constitué des hommes d’affaires locaux Cheibany Ould Weddady, Yaye Diaw, Mohamed Lemine Ould Wedady et Abdoulaye Dieng.

Le démarrage des activités de l’IBM est prévu durant l’été 2016. Le paysage bancaire mauritanien compte actuellement une vingtaine d’établissements, dont une quinzaine sont effectivement en activité. Quatre banques à capitaux étrangers, dont les filiales du groupe français Société Générale et du groupe marocain Attijariwafa Bank, figurent parmi les banques opérationnelles.

cridem

Sénégal-Mauritanie: Papyrus ou faux plafond, quand une plante nuisible offre ses atouts

France24 – Que faire du typha, un végétal qui envahit un fleuve au point de ruiner l’écosystème et qui met en péril toute activité de pêche ? En Mauritanie et au Sénégal, chacun a trouvé sa riposte : le typha.

France24 – Que faire du typha, un végétal qui envahit un fleuve au point de ruiner l’écosystème et qui met en péril toute activité de pêche ? En Mauritanie et au Sénégal, chacun a trouvé sa riposte : le typha.

Il y a quelques semaines, les Observateurs de France 24 vous parlaient déjà de ce roseau géant qui pousse sur les bords du fleuve Sénégal entre la Mauritanie et le Sénégal. Le typha a pour particularité de détruire l’écosystème local en absorbant l’oxygène nécessaire à la faune et à la flore pour se développer.

La plante entraîne aussi la stagnation de l’eau et donc la prolifération des moustiques et de potentielles maladies. Et surtout, elle est très difficile à éliminer car ses racines sont très profondes. En Mauritanie, l’ONG française Le Gret a déjà apporté sa réponse en transformant le typha en charbon biologique. Le projet a fait des émules, et d’autres entrepreneurs ont décidé de voir ce végétal comme une solution plutôt qu’un problème.

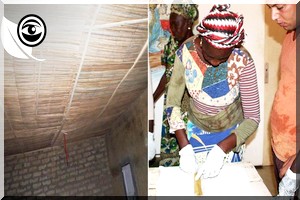

Des toitures en typha ? Écolo et efficace pour garder la fraicheur

Après plusieurs années passées en France, Oumar Welle est revenu en Mauritanie en 2014 pour tenter de développer des matériaux écolo-responsables. Avec le typha, il a trouvé un produit efficace pour créer des toitures.

J’utilise le typha pour mes faux plafonds et surtout pour améliorer le confort thermique dans un bâtiment, et donc réduire par exemple l’usage des climatisations. En Mauritanie, les toitures et faux plafonds sont généralement en béton ou en tôle, des matériaux conducteurs de chaleur.

Avec une charpente en typha, selon nos premières estimations, on peut perdre 5 à 10 degrés [cependant, les tests n’ont pas encore été effectués dans les périodes de fortes chaleur, NDLR] et donc économiser de l’énergie.

“Le fait que le roseau repousse sans cesse en fait un matériau abondant et à très faible coût. Je suis persuadé que les possibilités du typha dans le bâtiment sont exponentielles : je suis par exemple en train d’expérimenter le typha comme un isolant associé avec du plâtre.”

Du papyrus en typha, une alternative artistique

Au Sénégal, c’est un projet plus artistique qui a vu le jour autour du typha. Le Centre d’Études Recherche Action au Sahel (Cerads) a mis au point en novembre un atelier de collecte et de valorisation du typha en créant… du papyrus ! Patrick Molinier, responsable du projet, explique :

“Les habitants de Maka [une ville du nord du pays, NDLR] ont totalement adhéré au projet ! Nous avons le sentiment que l’atelier a changé le regard qu’ils portent sur cette invasion végétale. On nous a dit “enfin un projet qui peut nous permettre un usage nouveau et utile vis-à-vis de cette plante !” Ces papyrus sont destinés à être ensuite peint par des artistes locaux pour être exposés.

Nous espérons que le papier d’art deviendra le porte-drapeau de plusieurs filières de valorisation dans une région, celle de Saint-Louis, où la vie artistique est particulièrement dense [la ville accueille notamment des festivals de jazz ou une Biennale d’exposition d’œuvres d’art.

À terme, nous souhaiterions pérenniser un atelier d’art allant de la fabrication jusqu’à l’exposition au village de Maka. Sa visite pourrait être un “plus” touristique pour la région en présentant une nouvelle approche à mi-chemin entre écologie et art !”

Le projet de la Cerads a aussi pour effet secondaire de proposer un nouveau type de papier, et donc de lutter contre la déforestation en s’attaquant à une plante nuisible.

Le franc Cfa : 70 ans, ça suffit ! Mokhtar Ould Daddah avait compris avant ses pairs de la zone franc

«La France est le seul pays au monde à avoir réussi l’extraordinaire exploit de faire circuler sa monnaie-rien que sa monnaie-dans des pays politiquement libres»

«La France est le seul pays au monde à avoir réussi l’extraordinaire exploit de faire circuler sa monnaie-rien que sa monnaie-dans des pays politiquement libres»

JosephTchundjang Pouemi, auteur de Monnaie, servitude et liberté : la répression monétaire de l’Afrique

Introduction

Le 26 décembre 2015, le franc Cfa aura 70 ans ! D’aucuns pensaient qu’avec la fin de l’empire colonial français, à partir des années 1950, les principaux symboles de cet empire disparaîtraient avec lui. L’exemple du franc Cfa prouve le contraire.

Le franc Cfa : un des piliers de l’empire colonial français

L’histoire du franc Cfa est liée à celle de l’empire colonial français en Afrique. A la veille de la deuxième Guerre mondiale, la France avait décidé de renforcer son autorité sur les territoires qu’elle contrôlait outre-mer. C’est ainsi que les décrets du 28 août, et ceux du 1er et 9 septembre 1939 instituèrent un contrôle des changes entre la France et ses colonies d’une part, et entre elle et le reste du monde d’autre part. Ce fut la naissance de la Zone franc. En effet, l’inconvertibilité du franc métropolitain et la mise en place du contrôle des changes délimitèrent un espace géographique à l’intérieur duquel les monnaies demeuraient convertibles entre elles et jouissaient de règles de protection communes vis-à-vis de pays hors de la zone.

La réforme monétaire du 26 décembre 1945 vit la création des francs «des colonies françaises d’Afrique» (Cfa) et des francs des «colonies françaises du Pacifique» (Cfp). Après les «indépendances», le sigle Cfa deviendra «franc de la Communauté financière africaine» pour les pays membres de la Bceao, et «franc de la Coopération financière en Afrique centrale» pour les pays membres de la Beac. 70 ans après sa création, le franc Cfa apparaît comme le symbole d’une souveraineté confisquée et un obstacle majeur au développement des pays africains.

La négation de la souveraineté monétaire des pays africains

Statutairement, la Conférence des chefs d’Etat et le Conseil des ministres des pays africains ont des pouvoirs dans le fonctionnement de la zone Franc et la définition des politiques monétaires. Mais ces pouvoirs sont purement théoriques. En réalité, c’est la France qui décide, en dernière instance, et les pays africains se chargent de mettre en œuvre. Ce fut le cas lors de la dévaluation du franc Cfa en janvier 1994. Ce changement de parité, imposé par la France avec le soutien du Fmi, avait montré que le sort du franc Cfa se décidait ailleurs qu’au Sénégal et au Cameroun, sièges respectifs de la Bceao et de la Beac.

L’ancien Premier ministre français, M. Edouard Balladur, dont le gouvernement avait imposé la dévaluation, a dit à juste raison que «la monnaie n’est pas un problème technique mais politique, qui tient à la souveraineté et à l’indépendance d’un pays». L’épisode de janvier 1994 a montré que les pays africains n’exerçaient aucune souveraineté sur le franc Cfa, qui n’est pas leur monnaie, mais la monnaie de la France, mise en circulation dans ses anciennes colonies, comme le dit si bien Joseph Pouemi, cité plus haut.

Le franc Cfa est un obstacle au développement

Cette absence de souveraineté explique en partie pourquoi le franc Cfa est déconnecté des réalités économiques et sociales des pays africains. L’une des illustrations de cette déconnexion est la politique monétaire de la Bceao et de la Beac, alignée sur celle de la Banque centrale européenne (Bce), dont le credo monétariste donne la priorité à la lutte contre l’inflation.Selon l’Article 8 des Statuts de la Bceao : «L’objectif principal de la politique monétaire de la Banque centrale est d’assurer la stabilité des prix… Sans préjudice de cet objectif, la Banque centrale apporte son soutien aux politiques économiques de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa), en vue d’une croissance saine et durable.»

Dans ce passage, on notera avec stupeur que des objectifs économiques et sociaux essentiels, comme la croissance et la création d’emploi, sont subordonnés à la «stabilité des prix», c’est à dire à la lutte contre l’inflation !

D’autre part, en contrepartie de la «garantie de convertibilité» du franc Cfa par la France, la Bceao et la Beac sont obligées de déposer la moitié de leurs réserves de change auprès du Trésor français. Ce qui prive ainsi les pays membres d’importantes ressources financières pour investir dans leur développement. La perte de ressources est aggravée par la fuite des capitaux, rendue possible par la libre circulation des capitaux entre les pays africains et la France, une fuite jugée plus importante par rapport à plusieurs autres pays africains.1

Au vu de ce qui précède, il n’est dès lors pas étonnant que les pays qui utilisent le franc Cfa soient parmi les plus «pauvres» du monde, selon les classements internationaux.

L’émergence est-elle possible avec le franc Cfa ?

Selon les critères de développement définis par les Nations-Unies, 10 des 14 pays utilisant le franc Cfa se trouvent dans la catégorie des «pays les moins avancé» (Pma). Ceux-ci sont caractérisés par la vulnérabilité économique et de faibles indicateurs de développement humain. C’est pour cela que dans les rapports du Programme des Nations-Unies pour le développement (Pnud), les pays de l’Uemoa et de la Cemac sont au bas de l’Indice de développement humain (Idh).

Ces classements montrent que le franc Cfa n’a pas été un «atout», comme le prétendent de façon mensongère ses partisans. Les pays africains n’ont enregistré aucun des «avantages» qu’il était supposé leur apporter, comme la croissance, les flux de capitaux étrangers ou encore l’intégration sous-régionale. Au contraire, il constitue un des principaux obstacles à leur développement.2 C’est ce qu’avait compris le premier Président de la Mauritanie, Mokhtar Ould Daddah, dont le pays a quitté le système Cfa en 1972, en faveur d’une monnaie souveraine, l’ouguiya. Il justifiait ainsi sa décision : «Nous savons que nous ne pouvons pas être indépendants économiquement si nous ne battons pas notre propre monnaie, si nous n’avons pas la maîtrise totale de la politique de crédit.»

Une des ironies de notre temps est que la plupart des pays africains qui parlent «d’émergence» sont des membres de la Zone franc. Le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Sénégal et le Tchad, entre autres, ont leurs plans «d’émergence» ! En vérité, c’est une pure illusion de croire que ces pays peuvent se «développer» en continuant à dépendre d’une monnaie qui n’est pas la leur. L’expérience a montré que les pays qui ont «émergé» ou dits «émergents» ont la pleine souveraineté sur leur monnaie qu’ils peuvent utiliser comme un instrument-clé de politique économique. C’est le cas des «dragons» et «tigres» asiatiques, ou encore des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud).

Perspectives

70 ans après sa création, le franc Cfa reste une des survivances les plus tenaces de la colonisation. Il est temps de le mettre au musée des antiquités et de s’engager dans une voie nouvelle. Certains Africains, qui n’arrivent pas à envisager un avenir en dehors de la France ou de l’Occident en général, continuent de penser qu’il faut encore «attendre», que nous ne «sommes pas encore prêts». La question qu’on pourra leur poser est alors la suivante : quand «serons-nous prêts» ? Si ce n’est pas maintenant, quand ? Dans 50 ans ? Dans 100 ans ?

En vérité, il est impératif de rompre d’avec ce système néocolonial et de recouvrer l’indispensable souveraineté monétaire sans laquelle il ne peut y avoir de développement. C’est pourquoi nous exhortons les pays membres de l’Uemoa à s’engager de manière résolue et irréversibles dans le processus devant aboutir à la création de la monnaie unique de la Cedeao en 2020. Cela marquerait une étape décisive vers le démantèlement de la Zone Franc et la disparition du Cfa.

Demba Moussa DEMBELE – Economiste/Chercheur Président de l’Arcade ( Dakar

1 Voir par exemple, Amet Saloum Ndiaye, «Une croissance forte et durable, est-elle possible dans le contexte d’une fuite massive des capitaux en zone franc ? Conférence économique africaine, Kigali, Rwanda, 2012

2Voir Demba Moussa Dembélé, Zone Franc et sous-développement en Afrique, publications d’Arcade, Dakar, 2015

lequotidien.sn

rapideinfo