Daily Archives: 06/04/2017

Quand l’extrême pauvreté conduit à tamiser la terre pour ramasser du blé

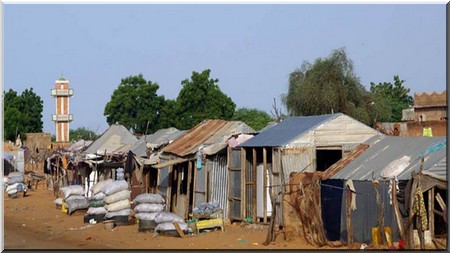

DuneVoices – Le long de la route entre le port de Nouakchott et le centre- ville, des dizaines de femmes tamisent la terre. A les voir, on imagine qu’elles sont à la recherche de métaux précieux, mais ce sont des grains de blé qu’elles guettent.

DuneVoices – Le long de la route entre le port de Nouakchott et le centre- ville, des dizaines de femmes tamisent la terre. A les voir, on imagine qu’elles sont à la recherche de métaux précieux, mais ce sont des grains de blé qu’elles guettent.

Des grains tombés par terre durant le transport des marchandises depuis le port jusqu’aux commerçants. Le port de Nouakchott est le plus grand de Mauritanie et constitue le véritable cœur battant du pays et des pays voisins n’ayant pas accès à la mer.

Ce port connait quotidiennement un grand mouvement de camions qui transportent la marchandise, notamment le blé, le sucre et le riz, vers sa destination finale. Arrivant dans des containers, le blé est par la suite chargé dans les camions. Mais une partie se perd sur la route, spécialement au niveau des virages et des points d’arrêt non programmés.

Ces graines de blé parsemées sur le sol constituent une source de revenu pour nombre de femmes pauvres, appartenant en majorité à la classe des anciens esclaves, appelés localement « haratines ».

Un peu de blé en vaut la peine

Tous les jours depuis sept ans, Aicha va aux abords de la même route reliant sa modeste maison, située dans le quartier pauvre « Addar Al-Bidh » dans le sud de la capitale, au port. Et chaque jour, elle s’adonne à la même routine : éloigner les chèvres du « butin », tamiser la terre pour en extraire le blé, et rentrer chez-elle peu avant le coucher de soleil.

Aicha nous raconte qu’elle figure parmi les pionnières du secteur. Avec sa sœur et quelques autres femmes, elles avaient tenté l’expérience de ramasser le blé tombé des camions et ont découvert que cette activité peut constituer une source de revenu, certes maigre, mais non négligeable en l’absence d’autres ressources.

Aicha ramasse quotidiennement entre 10 et 15 kilos de blé, selon le nombre de navires arrivés au port, des navires qu’elle guette à sa façon. « Avec une telle quantité, je gagne entre 3 et 5 dollars, après une dure journée de labeur. Je commence par tamiser de larges parcelles de terre, avant de ramasser la récolte et de la débarrasser des déchets, pour la vendre ensuite aux meuniers, ou la troquer contre du riz ou de l’orge chez les commerçants » raconte-t-elle.

Une voie semée d’embûches

Les ramasseuses de blé accomplissent leur tâche, dans des conditions météorologiques difficiles, abritées sous de vieilles tentes les protégeant à peine d’un soleil de plomb, à bord d’une autoroute bondée de toutes sortes de véhicules.

Amimina est une autre ramasseuse de blé. « C’est la misère qui nous oblige à accomplir ce travail pénible. Mais toute source de revenu halal nécessite un dur labeur » dit-elle fataliste.

« C’est un gagne-pain offert par Dieu et nous n’allons pas nous en passer, ajoute-t-elle. Nous travaillons à la sueur de notre front, sans recevoir d’aumône de personne et Dieu nous envoie toujours des bienfaiteurs parmi les automobilistes qui nous offrent de nous déposer chez nous en fin de journée ».

Réserves de blé

Al-Selka, elle, estime que des dizaines de femmes extrêmement pauvres, issues des divers quartiers de la capitale, exercent ce métier. Elle affirme qu’elle s’est mis d’accord avec ses « collègues » pour se partager les parcelles de terres entre elles, sous forme de fiefs aux frontières bien tracées.

Chacune d’elle possède son propre fief où elle seule elle a le droit de chercher du blé. C’est de cette manière que « l’amabilité et l’entente règnent sur les lieux, entre des femmes travaillant côte à côte dans le cadre du respect mutuel, et devenues copines au fil du temps » ajoute-t-elle.

Situation économique détériorée

Alors que le gouvernement parle de « boom économique » ces dernières années en Mauritanie, les classes défavorisées voit leurs conditions de vie se dégrader. Selon l’expert économique, Ahmadou Essalem, « le taux de pauvreté en Mauritanie a atteint 41 %, en général, et 60 % au sein des classes marginalisées, notamment celle des anciens esclaves ».

Essalem explique le phénomène des femmes qui cherchent du blé sur les routes par « l’échec des politiques gouvernementales à éradiquer le phénomène de l’extrême pauvreté qui menace l’Etat mauritanien ». Il note que « 71.3% des Mauritaniens vivent avec moins de 2 dollars par jour et 23.5% vivent avec moins de 1.25 dollars par jour.

C’est un des taux les plus bas en Afrique du nord ». Et d’ajouter : « La Mauritanie souffre d’une pénurie alimentaire sévère : 7 des 13 provinces de Mauritanie, y compris la capitale Nouakchott, se trouvent en dessous du seuil de la sécurité alimentaire ».

Pour l’officialisation des langues Pulaar, Sooninke et Wolof

Atlasinfo – En Mauritanie, les langues Pulaar, Sooninke et Wolof ont toujours été le parent pauvre de la politique linguistique nationale. En effet, ce n’est qu’en 1979, sous la pression de la rue, que le Pulaar, le Sooninke et le Wolof seront promus au rang de langues nationales, statut qui leur permettra d’être introduits, à titre expérimental, au niveau primaire du système éducatif formel, comme disciplines et véhicules d’enseignement.

Atlasinfo – En Mauritanie, les langues Pulaar, Sooninke et Wolof ont toujours été le parent pauvre de la politique linguistique nationale. En effet, ce n’est qu’en 1979, sous la pression de la rue, que le Pulaar, le Sooninke et le Wolof seront promus au rang de langues nationales, statut qui leur permettra d’être introduits, à titre expérimental, au niveau primaire du système éducatif formel, comme disciplines et véhicules d’enseignement.

Cette expérimentation dont les résultats ont été particulièrement probants suivant les évaluations qui en ont été faites tant au niveau national (Ministère de l’éducation nationale) qu’international (Bureau régional de l’Unesco à Dakar, Breda) n’a pas donné lieu à la généralisation prévue faute de volonté politique.

Au contraire, les langues nationales pulaar, sooninke et wolof sont aujourd’hui exclues du système éducatif et réduites au rang folklorique de disciplines de spécialités au niveau universitaire.

Partant de cette situation de fait, l’Association pour la Renaissance du Pulaar en République Islamique de Mauritanie (ARPRIM), l’Association Mauritanienne pour la Promotion de la Langue et de la Culture Soninké (AMPLCS) et l’Association pour la Promotion de la Langue Wolof en République Islamique de Mauritanie (APROLAWORIM), soutenues par une large frange de l’opinion nationale composée d’ongs, de partis politiques, de personnalités indépendantes, de chefs coutumiers, de guides religieux, de leaders d’opinion et de simples citoyens :

– Conscientes que l’exclusion des langues nationales de la sphère éducative constitue une violation flagrante du droit de l’enfant à être scolarisé dans sa première langue de socialisation avec tous les dommages que cela suppose,

– Convaincues qu’aucun peuple ne peut se développer en dehors de sa ou de ses langues, et que l’unité nationale suppose l’équité entre l’ensemble de nos composantes nationales

– Convaincues que la diversité culturelle proclamée dans le préambule de la constitution de la République Islamique de Mauritanie et l’égalité citoyenne, garantie dans la même constitution, ne peuvent se réaliser qu’à la condition d’un égal traitement de toutes nos langues nationales et de la garantie du droit de chaque Mauritanien de s’épanouir dans sa propre langue,

Réitèrent leur demande d’officialisation des langues Pulaar, Sooninke et Wolof en vue de leur introduction dans le système éducatif et de leur utilisation dans tous les domaines de la vie nationale.

Au-delà du principe d’équité qui sous-tend cette revendication légitime, les accords et traités internationaux (Déclaration universelle des droits de l’homme, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, etc.), dont la Mauritanie est partie, engagent notre pays à officialiser toutes nos langues.

Pour signer la pétition version française :

https://secure.avaaz.org/fr/petition/Au_gouvernement_mauritanien_Pour_lofficialisation_des_langues_Pulaar_Sooninke_et_Wolof/?cyLrQlb

Le chef de la diplomatie française, attendu à Nouakchott

ALAKHBAR (Nouakchott)- Le ministre français des Affaires estrangères Jean-Marc Ayrault est attendu ce jeudi dans la capitale mauritanienne Nouakchott.

ALAKHBAR (Nouakchott)- Le ministre français des Affaires estrangères Jean-Marc Ayrault est attendu ce jeudi dans la capitale mauritanienne Nouakchott.

Le chef de la diplomatie française devra rencontrer le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz ainsi que des personnalités de la Société civile dont la présidente de l’Association des Femmes Chefs de familles (AFCF) Aminetou Mint El-Mokhtar, le président de SOS-Esclaves Boubacar Ould Messaoud, l’avocate Fatimata Mbaye l’activiste des droits de l’homme Makfoula Mint Brahim.

Jean-Marc Ayrault devra ensuite s’envoler vers Bamako, la capitale malienne.