Monthly Archives: April 2017

FLAMNET-AGORA : La Mauritanie ‘’ immobile à grands pas’’…Par SAMBA THIAM

Les rideaux viennent de tomber sur le ‘’ Dialogue de l’Entente Nationale’’ à Bamako.

Les rideaux viennent de tomber sur le ‘’ Dialogue de l’Entente Nationale’’ à Bamako.

Après le Maroc et l’Algérie, le Mali vient, à travers ses assises , d’emprunter le chemin de la réconciliation ; en choisissant de reconnaitre les problèmes , de les discuter, pour leur trouver une juste solution, autant que faire se peut ; sur la base d’une triptyque : Unité , Réconciliation , Paix …

Maliens , Marocains et Algériens ont pris conscience de l’ identité plurielle de leurs pays respectifs, reconnu la réalité du ‘’mal vivre-ensemble ’’ , compris donc enfin la nécessité de faire place à leur composante nationale berbère… La Mauritanie, seule , poursuit sa fuite en avant face au problème d’unité nationale, de cohabitation …

Et l’élite, lucide, pour l’essentiel, observe et ne dit rien…

Une Mauritanie immobile , à la stabilité menacée , face aux grands défis nationaux ; immobile à grands pas dans du Faux . Faux diplômes , faux titres fonciers, faux permis de construire, faux permis de conduire, fausses étiquettes , faux en écritures, fantaisistes et abusives interprétations de la loi …Bref, rien que du faux , du semblant , une histoire falsifiée , la loi tournée en dérision et le désordre partout !

Et l’élite consciente observe, toujours sans rien dire, si elle n’y pousse…

Nous nous comportons comme si nous ne désirons pas que ce pays change positivement ; comme si nous ne voulions pas qu’il évolue et se modernise , à l’image du Maroc , de l’Algérie ou de la Tunisie . Chacun laisse faire , s’il ne contribue, par lui-même, à le maintenir dans l’arriération …Un Pays figé sur un passé ressassé et encensé mais hélas archaïque…! ‘’ Ne remuez pas trop autour du tronc illustre , vous risquez de trouver un monceau de détritus’’, disait H de Balzac ! On pourrait en dire autant de nos passés…

Les Pays précités, peut-être, nous montreront-ils un jour le chemin, dans la prise à bras le corps des problèmes , sans déni ; en nous indiquant ce que signifie l’Ordre , le sens de l’Etat , en nous inspirant le style et la classe de la place-Carthage et la Corniche d’Alger… si nous toutefois désirons changer r …

Samba Thiam, président des Forces Progressistes du Changement –FPC

Le 05 avril 2017

Syrie : les États-Unis frappent une base militaire en représaille de l’attaque chimique de Khan Cheikhoun

En réponse à l’attaque chimique qui a fait 86 morts dans le nord-ouest du pays, les États-Unis ont bombardé dans la nuit de jeudi à vendredi une base aérienne du régime de Bachar al-Assad en Syrie. Une première depuis le début du conflit, il y a plus de six ans.

En réponse à l’attaque chimique qui a fait 86 morts dans le nord-ouest du pays, les États-Unis ont bombardé dans la nuit de jeudi à vendredi une base aérienne du régime de Bachar al-Assad en Syrie. Une première depuis le début du conflit, il y a plus de six ans.

La base aérienne de al-Chaayrate, dans la province centrale de Homs, a été frappée vendredi 6 avril, vers 00h40 (GMT) par 59 missiles de croisière tirés par les navires américains USS Porter et USS Ross qui se trouvent en Méditerranée orientale.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, quatre soldats syriens ont été tués et la base est presque totalement détruite.

Cette base, d’après le Pentagone, avait été le point de départ des avions qui ont mené l’attaque chimique en début de semaine contre la localité de Khan Cheikhoun (nord-ouest), faisant 86 morts, dont 20 enfants, et près de 160 blessés.

Une réponse « proportionnée »

Les missiles Tomahawk visaient notamment « des hangars aériens renforcés », des stockages de pétrole, de munitions, des défenses anti-aériennes, des radars.

Selon le général H.R McMaster, conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump, les Américains avaient évité de frapper un endroit « où [ils pensaient] qu’il y a du gaz sarin stocké ». « Nous ne voulions pas créer un danger pour des civils ou pour quiconque », a-t-il déclaré.

La frappe « n’était pas faite pour viser des gens », a déclaré de son côté le capitaine de vaisseau Jeff Davis, porte-parole du Pentagone.

Selon lui, les Russes ont été prévenus à l’avance de la frappe via la ligne de communication spéciale mise en place par les militaires américains et russes depuis l’automne 2015 pour éviter tout incident aérien entre leurs avions respectifs dans le ciel syrien.

Le porte-parole américain a laissé entendre que la frappe n’avait pas vocation à être répétée. « Il s’agissait d’une réponse proportionnée » à l’attaque de Khan Cheikhoun, destinée à « dissuader le régime d’utiliser des armes chimiques à nouveau ».

Une « agression » pour le Kremlin

« Le président Poutine considère les frappes américaines contre la Syrie comme une agression contre un État souverain en violation des normes du droit international, (se fondant) sur des prétextes inventés », a affirmé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par les agences de presse russe.

L’Iran a également fermement condamné les frappes. « De telles mesures vont renforcer le terrorisme en Syrie et vont compliquer la situation en Syrie et dans la région », a déclaré un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, cité par l’agence de presse ISNA.

Réactions internationales

Depuis les frappes, les réactions internationales se succèdent. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, a estimé que l’action américaine constituait une forme de « condamnation » du « régime criminel » de Bachar al-Assad. « Les Russes et les Iraniens doivent comprendre que soutenir Assad n’a pas de sens, nous ne souhaitons aucune confrontation avec eux », a-t-il déclaré, ajoutant qu’ « un signal avait été donné », c’est un « avertissement ».

Le gouvernement britannique a exprimé son soutien total à l’action américaine, qu’il considère comme « une réponse appropriée à l’attaque barbare à l’arme chimique par le régime syrien et qui a pour but de dissuader de nouvelle attaques », selon un porte-parole.

Israël, grand allié des États-Unis, et l’Arabie Saoudite ont également apporté leur soutien total aux frappes américaines. Le royaume wahhabite a salué « la décision courageuse » de Donald Trump.

L’ « intérêt vital » des États-Unis en jeu, selon Trump

Dans une adresse solennelle à la télévision faite après avoir ordonné cette frappe punitive, Donald Trump, le visage et le ton très grave, a affirmé qu’ « il est dans l’intérêt vital de la sécurité nationale des États-Unis de prévenir et d’empêcher la prolifération et l’usage d’armes chimiques », soulignant « que des années de tentatives de faire changer Assad ont échoué, et échoué dramatiquement ».

Le président américain s’exprimait depuis sa villa à Mar-a-Lago, en Floride, où il recevait le président chinois Xi Jinping. Il a accusé Bachar al-Assad d’avoir lancé « une horrible attaque avec des armes chimiques contre des civils innocents en utilisant un agent neurotoxique mortel ».

Son secrétaire d’État, Rex Tillerson, a renchéri, soulignant que la frappe montre la volonté du président américain d’agir quand des pays « franchissent la ligne ».

Depuis mercredi, les négociations entre les pays membres du Conseil de sécurité de l’ONU sur un projet de résolution condamnant le régime syrien, proposé par les Occidentaux, étaient dans l’impasse. Le texte avait été jugé inacceptable en l’état par la Russie, qui dispose d’un droit de veto.

Deuxième attaque la plus meurtrière

Selon l’OSDH, il s’agit de la deuxième « attaque chimique » la plus meurtrière de la guerre après celle au gaz sarin qui avait fait plus de 1 400 morts près de Damas en août 2013.

Cette attaque avait failli déclencher une intervention militaire américaine et française, au titre de la fameuse « ligne rouge » de Barack Obama. Mais l’ex-président américain avait à l’époque renoncé au dernier moment, préférant sceller un accord avec Moscou de démantèlement de l’arsenal chimique syrien.

Par Jeune Afrique avec AFP

La Mauritanie n’appartient à personne (Première partie)/Mohamed Vall Ould Handeya

Au seuil de la 57ème année de son accession à l’indépendance nationale, notre pays, la Mauritanie, ne cesse de se débattre dangereusement au milieu d’une succession de crises multidimensionnelles dont il semble incapable d’en démêler l’écheveau.

Au seuil de la 57ème année de son accession à l’indépendance nationale, notre pays, la Mauritanie, ne cesse de se débattre dangereusement au milieu d’une succession de crises multidimensionnelles dont il semble incapable d’en démêler l’écheveau.

Cet âge où les Etats deviennent généralement majeurs, survient à un moment où, chez nous, le doute ne cesse de s’installer dans les cœurs et les esprits et le rêve d’une nation stable, égalitaire et unifiée, s’amenuise d’un jour à l’autre. Ce constat triste et alarmant des tendances lourdes qui hypothèquent actuellement notre avenir, n’est pas nécessairement chargé de menaces par lui-même.

Il ne l’est devenu qu’à cause des mauvais traitements des problèmes posés et/ou des réponses inappropriées, quelque peu tendancieuses, autoritaristes ou condescendantes à des revendications légitimes.

La génération des indépendances dont je suis, a ouvert les yeux au milieu des années 70 sur la certitude bien ancrée d’une évolution certaine vers des lendemains meilleurs ; confortée en cela par le sentiment d’impartialité de l’Etat et par le tempérament général de ces années où l’Espoir était alors la chose la mieux partagée.

Au-delà des vicissitudes et des contraintes de l’époque, le climat général était résolument optimiste, tourné vers la confiance en l’avenir. Cet avenir – le nôtre – que l’on supposait fait de progrès et de développement où seront englouties et dépassées toutes nos misères, tares et contradictions sociales.

Les lenteurs, les contingences et les legs du passé ne sauraient retarder – pensions-nous naïvement – pour plus d’une ou deux générations, ce rendez-vous salvateur avec l’histoire prise nécessairement au piège de ses habitudes.

Etat patrimonial et prédateur

Cette vision d’une Mauritanie d’antan, simple et ascète – flashée en un instant t (milieu de la décennie 70) et en un point donné (Mederdra) – qui s’est si bien incrustée dans l’inconscient de l’élève que j’étais, à mi-chemin entre l’enfance et l’adolescence, n’est certainement pas extensible ni applicable en tout point de la vaste étendue de notre territoire national.

J’ose cependant une extrapolation : si cette forte certitude s’est si naturellement et si profondément ancrée dans mon jeune esprit, il est certain que d’autres congénères, ayant ressenti – enfant – une certaine égalité des chances sous l’impulsion des institutions de la première république, auraient nourri des sentiments similaires ou s’y apparentant, affectés des coefficients de pondération propres à leur milieu.

Les rêves et les états d’esprit de cette Mauritanie tournée vers le modernisme – certes assez limitée et exclusivement circonscrite aux milieux citadins et scolarisés de l’époque – aujourd’hui bien morte et enterrée, ont cédé le pas, à 40 années d’intervalle, aux inégalités sans limites qui détruisent d’autant les bases de la fraternité, aux particularismes triomphants épousant les lignes de partage ethniques, raciales, tribales et sociologiques.

Cette recrudescence des particularismes impulsée par l’injustice, cristallisée par l’exacerbation des nationalismes étroits et des antagonismes idéologiques, se nourrit surtout des mamelles d’un Etat patrimonial et prédateur, aux structures déglinguées et précaires, miné par les contradictions internes et rongé jusqu’à l’os par des pratiques, des préjugés et des comportements typiquement bédouins.

L’histoire nous enseigne que la déliquescence des Etats modernes commence toujours par la détérioration des rapports sociaux. Lesquels rapports sociaux ne cessent de se dégrader au point où, de plus en plus, nous sentons amèrement nos différentes composantes nationales se dresser les unes contre les autres et se regarder désormais en chiens de faïence.

A l’origine de cette rigidification, le problème épineux de la justice sociale qui continue de se poser avec de plus en plus d’acuité. Jusqu’ici, l’action des gouvernements successifs a consisté à laisser aller, laisser faire sans fournir le moindre effort pour reconstruire les ponts et les liens qui se sont beaucoup érodés.

Laisser faire et ne rien entreprendre pour arrêter, voire inverser cette tendance, c’est aussi clairement décider en faveur du pourrissement du climat social déjà délétère et donc de l’aggravation des menaces résultant de l’injustice.

Inégalités sociales

Par cette attitude, les pouvoirs publics ont contribué à ce que le feu continue de couver sous les cendres. Nul ne peut cependant ignorer que, depuis quelques dizaines d’années, une logique de fossés, sourde mais inexorable, continue de laminer ce qui reste des maigres tissus reliant les différents pans de la société mauritanienne.

Cette toile de fond, portée par un sentiment d’inégalité et des revendications d’ordre socioculturel insatisfaites, a fini par polluer le climat social et produire une fracture radicale à l’intérieur de ce qui fut communément appelé société maure ou hassanophone.

Au sein de cet ensemble, les inégalités sociales ont dépassé depuis trop longtemps le seuil du tolérable, de l’acceptabilité. D’une part, ces inégalités ont, à la longue, détruit d’autant les bases de la fraternité qui étaient réelles et tangibles.

D’autre part, le système, crispé et rigide, tend à pérenniser en les dogmatisant les rapports et comportements traditionnels dominants, au lieu d’agir dans le sens de créer une communauté de citoyens. Cela correspond à prendre le contrepied de la logique qui préside à la constitution des Etats modernes.

Les résultats d’une telle option ne se sont pas fait attendre. Les conséquences désastreuses de l’installation d’un Etat patrimonial et prédateur, faisant de la fonction et des institutions étatiques, une multitude de petites féodalités dévolues à l’une ou l’autre des parties prenantes à cette loterie à l’échelle nationale, sont là pour nous rappeler que nous sommes mal partis, comme dirait Réné Dumond.

La tension diffuse mais assez perceptible, nous fait ressentir de l’électricité dans l’air à chaque coin de rue. La rancœur et la pulsion autodestructrice de ces exclus damnés de la terre, nous font craindre que la scission rampante, à l’œuvre depuis quelque temps, n’ait déjà fait des dégâts insoupçonnés, beaucoup plus importants et plus pernicieux que ce que l’on supposait.

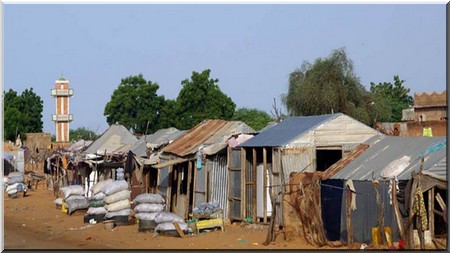

L’état de misère endémique que vivent les Haratine sur plusieurs générations, devrait plutôt scandaliser le pays. La lecture des faits et de notre vécu quotidien nous fournissent la preuve que c’est exactement l’inverse qui s’est produit. L’Etat est non seulement insensible à la condition miséreuse d’une composante de son peuple qui concentre à elle seule 80 à 90% de l’analphabétisme et de l’extrême pauvreté du pays ; mais continue, de surcroît, à l’enfoncer davantage.

L’exclusion systématique de cette communauté de tous les rouages de l’administration publique et parapublique, son manque de représentativité politique, la déscolarisation de ses enfants ainsi que la propension récente à limiter sa présence même au niveau des agents subalternes de l’Etat, constituent autant de signes avant coureurs de l’instauration d’une ségrégation de fait englobant tous les échelons hiérarchiques de l’Etat.

A l’évidence, cela n’aurait pas été possible sans qu’il soit sous tendu par une volonté politique malfaisante. On constate, hélas, que plus qu’un manque de volonté politique, la persistance de la marginalisation des Haratine relève plutôt d’un choix conscient, délibéré et constant des détenteurs successifs du pouvoir en Mauritanie.

Inéluctablement, les bataillons des perdants du partage des ressources nationales – principalement les Haratine – se ligueront et se lèveront contre un système qui les spolie et une certaine élite qui programme et perpétue leur mise à l’écart.

Le désir de ceux qui occupent le haut de l’échelle sociale de maintenir, coûte que coûte, leur fortune et leur rang ne doit pas nous faire oublier que pour notre survie, l’intelligence collective doit nécessairement surpasser les égoïsmes individuels.

Bombes à retardement

Pourtant, nous vivons des temps exceptionnels où l’histoire ne cesse de bégayer nous administrant tous les jours et à doses massives, la preuve que les socles sur lesquels sont bâtis des Etats comme le nôtre, ne seraient en réalité rien d’autre que des bombes à retardement qui ne manqueraient pas de faire voler en éclats l’attelage militaro-tribaliste échevelé qui a privatisé pour son propre compte les avantages de l’Etat et jeté aux orties de larges franges de notre peuple.

L’historien A. J. Toynbee, pensait-il à la Mauritanie en écrivant : « Plus longue est l’obstruction, plus intense se fait la pression ; plus puissante est la pression, plus brutale est l’expression par laquelle les forces emprisonnées se libèrent enfin ? »

Espérons qu’on n’en arrive pas là. Mais ne nous faisons pas d’illusions : nous avons fini de fabriquer toutes les pièces du cocktail explosif rassemblant tous les ingrédients qui font de la Mauritanie d’aujourd’hui, un pays qui se meurt à l’intérieur et qui doit faire face, en même temps, à tant de défis extérieurs.

La logique de méfiance ou plutôt de défiance entre les composantes nationales, dont les origines remontent à la fin des années 70, n’a cessé d’aller crescendo. Les frustrations, les complaintes et les cris de détresse des couches défavorisées, exclues et écrasées par la pérennisation d’une stratification sociale surannée, et qui ont été émis sur toutes les longueurs d’ondes depuis des lustres, semblent ne trouver aucun écho ou répondant au niveau de la classe politique en général et plus particulièrement au niveau des tenants du pouvoir.

Il est évident que les exclus se détachent tout naturellement de cet ensemble social qui les abhorre et ne sont en rien concernés par sa cohésion. On ne peut donc les réintégrer à ce corps sans leur donner un minimum de droits sociaux. Ces pauvres et ces exclus constituent la majorité du peuple mauritanien.

Cette majorité (essentiellement composée de Haratine) vit aux portes de la société sans y être intégrée. Elle a donc besoin de disposer d’un minimum de ressources et de droits pour s’assurer une certaine indépendance sociale, recouvrer une certaine forme de citoyenneté et participer, aux côtés de ses semblables, à la vie de la cité dont nul ne devrait être exclu.

Pour arriver à cette fin, l’Etat démiurge, impartial et à égale distance de tous, constitue un passage obligé. Le respect des uns pour les autres et la participation effective de tous sont les bases du pacte hors duquel la communauté nationale n’aurait aucun sens.

La dimension morale ne devrait pas être en reste car les facteurs moraux sont aussi déterminants dans le développement des nations que l’économie, la politique ou la culture. Il ne suffira pas seulement de distribuer les richesses et certaines portions du pouvoir mais aussi se tenir prêt à faire certaines concessions sur leurs corollaires : le prestige et la dignité qui ne doivent plus demeurer l’apanage de certains.

Il est donc grand temps de retrouver les chemins de la réconciliation nécessaire…

Ceci ne pourrait advenir que par la prise de conscience que la République Islamique de Mauritanie n’appartient à personne. Nous en sommes tous à des titres et des degrés divers les bâtisseurs et les défenseurs ; les garants et les artisans. Léguer à nos enfants une situation aussi périlleuse, serait la manière la plus cynique de commettre l’infanticide.

L’alternative est pourtant simple, salutaire et bénéfique pour tous. Dépasser les structures et schémas traditionnels avec tact dans le cadre de l’Etat national, sans insulter ni le passé ni l’avenir ; simplement en faisant de la place aux Haratine qui ont toujours façonné l’histoire de la Mauritanie sans y avoir accès.

Pour réussir cette transition difficile dont je sais que l’écrasante majorité des mauritaniens appelle de ses vœux, j’en appelle aux bonnes volontés dont aucune n’est de trop. J’en appelle aussi aux simples citoyens et aux cadres patriotes mauritaniens et tout particulièrement parmi ceux-ci, ceux qui sont d’origine métisse pour jouer les rôles de passerelles et de locomotives de cette transmutation tant convoitée.

Mohamed Vall Ould Handeya

Président du MANIFESTE des Haratine

le calame

Quand l’extrême pauvreté conduit à tamiser la terre pour ramasser du blé

DuneVoices – Le long de la route entre le port de Nouakchott et le centre- ville, des dizaines de femmes tamisent la terre. A les voir, on imagine qu’elles sont à la recherche de métaux précieux, mais ce sont des grains de blé qu’elles guettent.

DuneVoices – Le long de la route entre le port de Nouakchott et le centre- ville, des dizaines de femmes tamisent la terre. A les voir, on imagine qu’elles sont à la recherche de métaux précieux, mais ce sont des grains de blé qu’elles guettent.

Des grains tombés par terre durant le transport des marchandises depuis le port jusqu’aux commerçants. Le port de Nouakchott est le plus grand de Mauritanie et constitue le véritable cœur battant du pays et des pays voisins n’ayant pas accès à la mer.

Ce port connait quotidiennement un grand mouvement de camions qui transportent la marchandise, notamment le blé, le sucre et le riz, vers sa destination finale. Arrivant dans des containers, le blé est par la suite chargé dans les camions. Mais une partie se perd sur la route, spécialement au niveau des virages et des points d’arrêt non programmés.

Ces graines de blé parsemées sur le sol constituent une source de revenu pour nombre de femmes pauvres, appartenant en majorité à la classe des anciens esclaves, appelés localement « haratines ».

Un peu de blé en vaut la peine

Tous les jours depuis sept ans, Aicha va aux abords de la même route reliant sa modeste maison, située dans le quartier pauvre « Addar Al-Bidh » dans le sud de la capitale, au port. Et chaque jour, elle s’adonne à la même routine : éloigner les chèvres du « butin », tamiser la terre pour en extraire le blé, et rentrer chez-elle peu avant le coucher de soleil.

Aicha nous raconte qu’elle figure parmi les pionnières du secteur. Avec sa sœur et quelques autres femmes, elles avaient tenté l’expérience de ramasser le blé tombé des camions et ont découvert que cette activité peut constituer une source de revenu, certes maigre, mais non négligeable en l’absence d’autres ressources.

Aicha ramasse quotidiennement entre 10 et 15 kilos de blé, selon le nombre de navires arrivés au port, des navires qu’elle guette à sa façon. « Avec une telle quantité, je gagne entre 3 et 5 dollars, après une dure journée de labeur. Je commence par tamiser de larges parcelles de terre, avant de ramasser la récolte et de la débarrasser des déchets, pour la vendre ensuite aux meuniers, ou la troquer contre du riz ou de l’orge chez les commerçants » raconte-t-elle.

Une voie semée d’embûches

Les ramasseuses de blé accomplissent leur tâche, dans des conditions météorologiques difficiles, abritées sous de vieilles tentes les protégeant à peine d’un soleil de plomb, à bord d’une autoroute bondée de toutes sortes de véhicules.

Amimina est une autre ramasseuse de blé. « C’est la misère qui nous oblige à accomplir ce travail pénible. Mais toute source de revenu halal nécessite un dur labeur » dit-elle fataliste.

« C’est un gagne-pain offert par Dieu et nous n’allons pas nous en passer, ajoute-t-elle. Nous travaillons à la sueur de notre front, sans recevoir d’aumône de personne et Dieu nous envoie toujours des bienfaiteurs parmi les automobilistes qui nous offrent de nous déposer chez nous en fin de journée ».

Réserves de blé

Al-Selka, elle, estime que des dizaines de femmes extrêmement pauvres, issues des divers quartiers de la capitale, exercent ce métier. Elle affirme qu’elle s’est mis d’accord avec ses « collègues » pour se partager les parcelles de terres entre elles, sous forme de fiefs aux frontières bien tracées.

Chacune d’elle possède son propre fief où elle seule elle a le droit de chercher du blé. C’est de cette manière que « l’amabilité et l’entente règnent sur les lieux, entre des femmes travaillant côte à côte dans le cadre du respect mutuel, et devenues copines au fil du temps » ajoute-t-elle.

Situation économique détériorée

Alors que le gouvernement parle de « boom économique » ces dernières années en Mauritanie, les classes défavorisées voit leurs conditions de vie se dégrader. Selon l’expert économique, Ahmadou Essalem, « le taux de pauvreté en Mauritanie a atteint 41 %, en général, et 60 % au sein des classes marginalisées, notamment celle des anciens esclaves ».

Essalem explique le phénomène des femmes qui cherchent du blé sur les routes par « l’échec des politiques gouvernementales à éradiquer le phénomène de l’extrême pauvreté qui menace l’Etat mauritanien ». Il note que « 71.3% des Mauritaniens vivent avec moins de 2 dollars par jour et 23.5% vivent avec moins de 1.25 dollars par jour.

C’est un des taux les plus bas en Afrique du nord ». Et d’ajouter : « La Mauritanie souffre d’une pénurie alimentaire sévère : 7 des 13 provinces de Mauritanie, y compris la capitale Nouakchott, se trouvent en dessous du seuil de la sécurité alimentaire ».

Pour l’officialisation des langues Pulaar, Sooninke et Wolof

Atlasinfo – En Mauritanie, les langues Pulaar, Sooninke et Wolof ont toujours été le parent pauvre de la politique linguistique nationale. En effet, ce n’est qu’en 1979, sous la pression de la rue, que le Pulaar, le Sooninke et le Wolof seront promus au rang de langues nationales, statut qui leur permettra d’être introduits, à titre expérimental, au niveau primaire du système éducatif formel, comme disciplines et véhicules d’enseignement.

Atlasinfo – En Mauritanie, les langues Pulaar, Sooninke et Wolof ont toujours été le parent pauvre de la politique linguistique nationale. En effet, ce n’est qu’en 1979, sous la pression de la rue, que le Pulaar, le Sooninke et le Wolof seront promus au rang de langues nationales, statut qui leur permettra d’être introduits, à titre expérimental, au niveau primaire du système éducatif formel, comme disciplines et véhicules d’enseignement.

Cette expérimentation dont les résultats ont été particulièrement probants suivant les évaluations qui en ont été faites tant au niveau national (Ministère de l’éducation nationale) qu’international (Bureau régional de l’Unesco à Dakar, Breda) n’a pas donné lieu à la généralisation prévue faute de volonté politique.

Au contraire, les langues nationales pulaar, sooninke et wolof sont aujourd’hui exclues du système éducatif et réduites au rang folklorique de disciplines de spécialités au niveau universitaire.

Partant de cette situation de fait, l’Association pour la Renaissance du Pulaar en République Islamique de Mauritanie (ARPRIM), l’Association Mauritanienne pour la Promotion de la Langue et de la Culture Soninké (AMPLCS) et l’Association pour la Promotion de la Langue Wolof en République Islamique de Mauritanie (APROLAWORIM), soutenues par une large frange de l’opinion nationale composée d’ongs, de partis politiques, de personnalités indépendantes, de chefs coutumiers, de guides religieux, de leaders d’opinion et de simples citoyens :

– Conscientes que l’exclusion des langues nationales de la sphère éducative constitue une violation flagrante du droit de l’enfant à être scolarisé dans sa première langue de socialisation avec tous les dommages que cela suppose,

– Convaincues qu’aucun peuple ne peut se développer en dehors de sa ou de ses langues, et que l’unité nationale suppose l’équité entre l’ensemble de nos composantes nationales

– Convaincues que la diversité culturelle proclamée dans le préambule de la constitution de la République Islamique de Mauritanie et l’égalité citoyenne, garantie dans la même constitution, ne peuvent se réaliser qu’à la condition d’un égal traitement de toutes nos langues nationales et de la garantie du droit de chaque Mauritanien de s’épanouir dans sa propre langue,

Réitèrent leur demande d’officialisation des langues Pulaar, Sooninke et Wolof en vue de leur introduction dans le système éducatif et de leur utilisation dans tous les domaines de la vie nationale.

Au-delà du principe d’équité qui sous-tend cette revendication légitime, les accords et traités internationaux (Déclaration universelle des droits de l’homme, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, etc.), dont la Mauritanie est partie, engagent notre pays à officialiser toutes nos langues.

Pour signer la pétition version française :

https://secure.avaaz.org/fr/petition/Au_gouvernement_mauritanien_Pour_lofficialisation_des_langues_Pulaar_Sooninke_et_Wolof/?cyLrQlb