Mais dans les faits, la ville… n’existe plus depuis de nombreuses années. Ses bâtiments, qui datent de l’époque coloniale, sont aujourd’hui en ruine, peu à peu ensevelis par le sable. Seuls quelques pêcheurs locaux ou touristes s’y rendent occasionnellement depuis Nouadhibou : le territoire est sous la garde des autorités mauritaniennes.

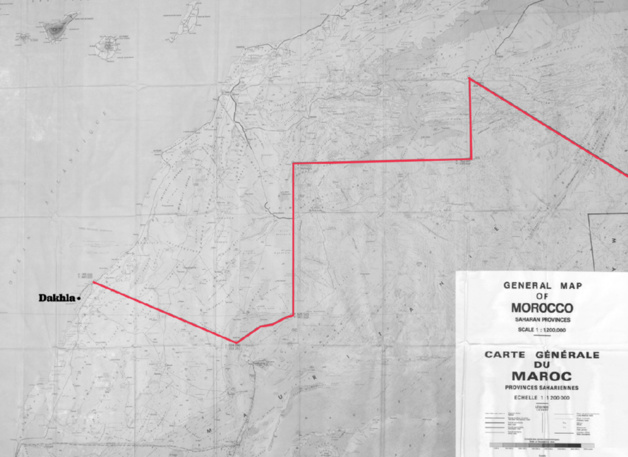

Ras Nouadhibou, une péninsule d’une cinquantaine de kilomètres, est en effet divisée en deux sur toute sa longueur : à l’est, le territoire mauritanien et sa capitale économique Nouadhibou. A l’ouest, une partie du « Sahara occidental », la seule en dehors de la zone tampon à n’être contrôlée ni par le Maroc ni par le Polisario.

Pour comprendre ce découpage frontalier, il faut remonter à la fin du XIXe siècle, lorsque la France et l’Espagne ont délimité leurs possessions respectives dans la région. Déjà présente au nord du Maroc, en Algérie et au Sénégal, l’armée française était sur le point de réaliser la jonction entre l’Afrique de l’Ouest et du Nord. L’Espagne de son côté s’intéressait à nouveau aux côtes africaines de l’Atlantique, riches en ressources halieutiques, qui font face aux îles Canaries.

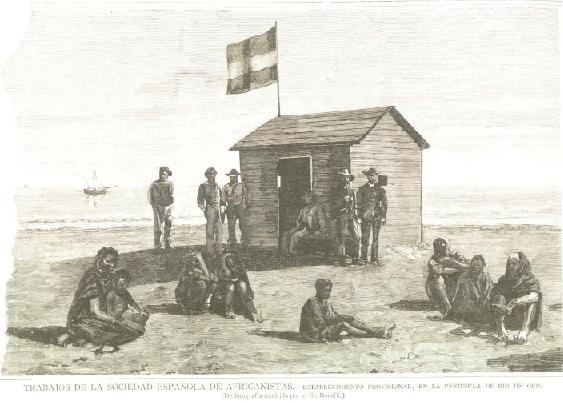

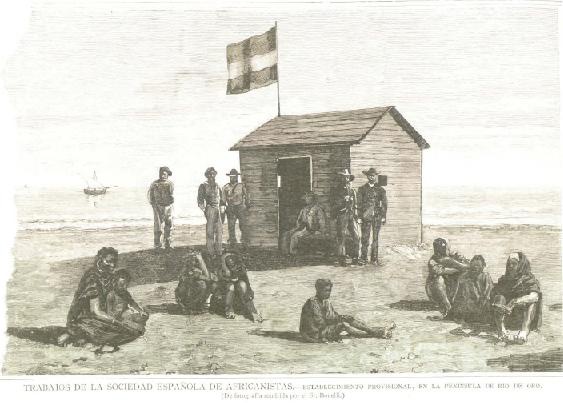

En 1883, la Société espagnole des Africanistes, créée à Madrid par des hommes d’affaires et des scientifiques, entend mettre en place des « établissements de civilisation » du Rio de Oro (baie de Dakhla) au Cap-Blanc (actuel Ras Nouadhibou) et demande au gouvernement espagnol de s’y établir militairement. Le conseil des ministres leur répond : « que les particuliers commencent par créer des intérêts sur la côte du Sahara et le gouvernement pensera alors à la forme de protection à leur accorder ».

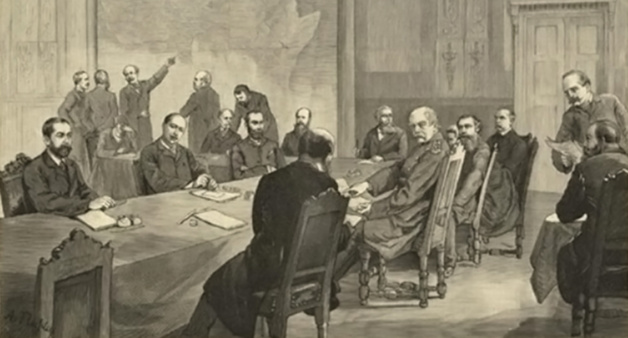

La Société des Africanistes lance ainsi une expédition menée par un jeune géographe arabisant, Emilio Bonelli, qui établit en novembre 1884 des comptoirs commerciaux à Rio de Oro, sur la baie de Cintra et au Cap-Blanc en signant des accords avec certains notables de la tribu Ouled Dlim. Le mois suivant, le roi d’Espagne Alfonse XII annonce la mise en place d’un protectorat espagnol sur la région, qui sera acté au début de l’année 1885 par les autres puissance européennes lors de la conférence de Berlin, bien que les attaques des tribus nomades obligent régulièrement les colons à se réfugier aux Canaries. En janvier 1885, débute la construction d’un fort militaire espagnol à Villa Cisneros (actuelle ville de Dakhla) et six mois plus tard, Emilio Bonelli devient le premier commissaire royal du protectorat.

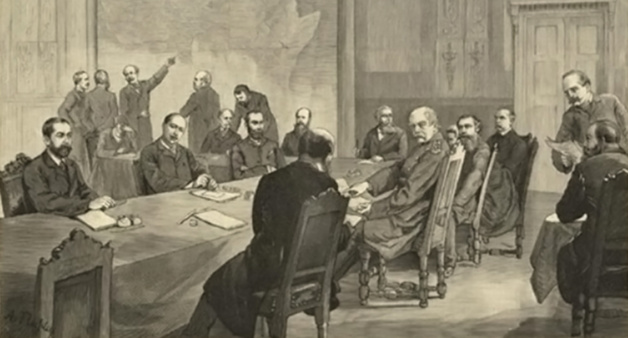

Si les Français n’objectent pas la présence espagnole au Rio de Oro, ils contestent en revanche leurs prétentions sur le Cap-Blanc, invoquant des « titres historiques » entre le Sénégal et la péninsule. Une commission mixte franco-espagnole est alors mise sur pied en décembre 1885 pour étudier la délimitation de leurs possessions respectives. Après plusieurs années de négociation, les deux puissances coloniales parviennent à un premier accord, qui sera entériné à Paris en 1900 et qui divise la péninsule du Cap-Blanc en deux sur la longueur : les Français gardent la rive orientale, où ils créeront Port-Etienne (actuelle Nouadhibou), tandis que les Espagnols obtiennent la rive occidentale.

Une fois les frontières délimitées, il faudra attendre 1920 pour que les Espagnols commencent à s’implanter réellement sur la péninsule. Le colonel Bens, gouverneur politico-militaire de Rio de Oro, y installe à cette date un poste militaire pour protéger une usine de conserve et de salaison de poisson (factoria Marcotegui), construite au sud-ouest du Cap-Blanc par des entrepreneurs canariens. La Güera est née.

La présence espagnole dans la région reste toutefois limitée aux côtes et l’armée se contente d’assurer la protection des établissements commerciaux. En 1925, 160 militaires sont en poste à La Güera, 120 à Villa Cisneros et 400 à Cap Juby (actuelle Tarfaya), rapporte Robert Rézette dans son ouvrage sur le Sahara.

En 1934, alors que les Français s’emparent de Tindouf, les Espagnols commencent à pénétrer à l’intérieur des terres et parviennent à occuper Ifni et Smara. L’ensemble des possessions espagnoles dans la région, y compris La Güera, sont alors rattachées au Haut Commissariat de l’Espagne au Maroc, basé à Tétouan. Mais la montée en puissance de la résistance marocaine et les premières expéditions géologiques au Sahara – qui aboutiront à la découverte des phosphates de Boucrâa – poussent Madrid à remodeler ses structures administratives coloniales. En 1946, la bande de Tarfaya, Ifni et les régions de Saqiyat al-Hamra et du Rio de Oro sont ainsi dissociés du protectorat du nord du Maroc et intégrés au sein d’un nouvel ensemble, « l’Afrique occidentale espagnole », directement rattaché à la présidence du gouvernement espagnol.

L’indépendance partielle du Maroc en 1956 puis la guerre d’Ifni menée par la France et l’Espagne contre l’armée nationale de libération – à l’issue de laquelle le royaume récupère Tarfaya – pousse néanmoins Madrid à créer une nouvelle province, le « Sahara espagnol », pour regrouper la Saqiyat al-Hamra et le Rio de Oro.

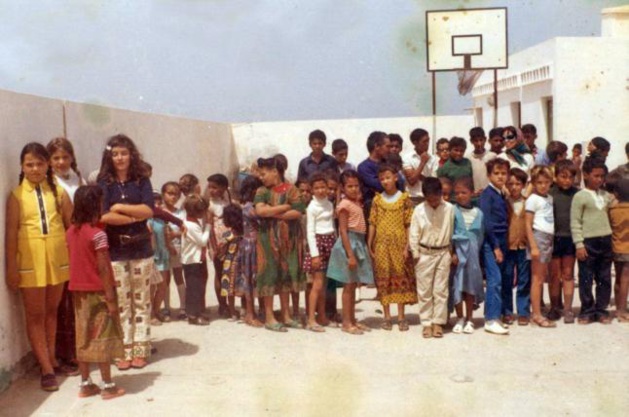

C’est à partir de cette époque que La Güera se développe en tant que ville. L’implantation d’une usine de fabrication de farine de poisson, Insamarta, créée par une famille catalane, attire des travailleurs et commerçants en provenance des Canaries et de la métropole. Les infrastructures se multiplient : école, dispensaire, bureau de poste, église, bureaux de la Caisse d’épargne de Gran Canaria et de la Banque Extérieure d’Espagne. Un bateau à vapeur faisait la liaison avec les Canaries pour le transport de personnes et de marchandises.

Si la ville de El Aaiun (actuelle Lâayoune), fondée à partir de 1938, devient le centre économique du Sahara espagnol suite au démarrage de l’exploitation des phosphates de Boucrâa, La Güera est de son côté le principal pôle halieutique de la colonie, avec plus de 8000 tonnes de poisson acheminées en 1974 de Nouadhibou vers l’usine d’Insamarta. Cette année-là, le recensement espagnol indique que près de 250 Européens et plus de 1600 Sahraouis de différentes tribus résidaient dans la ville.

Mais le développement de La Güera sera de courte durée. Le processus de décolonisation du territoire et le lancement de la Marche Verte par Hassan II en novembre 1975 oblige la population européenne à quitter précipitamment la ville. « Il y avait des manifestations dans la rue et les gens criaient ‘les Espagnols dehors !’ », témoignait en 2010 Victoria Toledo Molina, fille de la directrice de l’école de La Güera et une des dernières Espagnoles à avoir quitté la ville sous escorte militaire.

La signature des accords de Madrid le 14 novembre 1975 consacre le retrait espagnol en prévoyant la réintégration de la Saqiyat al-Hamra et du Rio de Oro, respectivement au Maroc et à la Mauritanie.

Le départ précipité des Espagnols permet toutefois au Front Polisario, mouvement indépendantiste sahraoui créé deux ans plus tôt, de devancer l’armée mauritanienne. Dès le 8 novembre 1975, les rebelles prennent le contrôle de La Güera et y plantent leur drapeau.

Dans un câble diplomatique envoyé à Washington, l’ambassadeur américain en Mauritanie, Holsey Handyside, rapporte une conversation qu’il a eu avec Jacques Maillot, diplomate français en poste à Nouakchott. Ce dernier explique qu’environ 70 combattants du Polisario ont été acheminés jusqu’à Nouadhibou à bord de camions algériens et qu’ils ont recruté d’autres personnes sur place. Ils sont désormais installés à La Güera et le long de la péninsule.

La présence du Polisario dans la ville va durer plus d’un mois, jusqu’à l’offensive de l’armée mauritanienne, déclenchée début décembre. Au terme de dix jours de combat, les combattants sahraouis, retranchés dans l’ancien fort espagnol de La Güera, sont vaincus. Les affrontements ont fait 14 morts côté mauritanien, 80 dans le camp d’en face, selon un bilan relayé à l’époque par le quotidien Le Monde. La Mauritanie contrôle enfin la péninsule et peut concentrer ses forces, composées de seulement 2 000 à 3 000 hommes, sur le reste du Rio de Oro.

En février 1976, l’administration espagnole se retire définitivement du Sahara, conformément aux accords de Madrid. Les membres de la Jemâa – assemblée de notables sahraouis créée par l’ancienne puissance coloniale – se réunissent alors à Lâayoune. L’assemblée manifeste « sa pleine satisfaction et son approbation totale pour la décolonisation de ce territoire et sa réintégration au Maroc et à la Mauritanie ».

Le mois suivant, les autorités mauritaniennes établissent par décret l’organisation administrative du Rio de Oro, renommé Tiris el-Gharbia, qui comprend les départements de Dakhla, Aargoub et Aousserd. La Güera, devenue Lagwira, est quant à elle rattachée à Nouadhibou.

L’accord frontalier conclu à Rabat en avril 1976 entre le Maroc et la Mauritanie a délimité avec précision les limites de chaque pays.

Considérée par le Polisario comme le « maillon faible » de l’axe Rabat-Nouakchott, la Mauritanie subit les assauts de la guérilla au Tiris el-Gharbia mais aussi à l’intérieur de ses frontières « historiques ». La ligne ferroviaire qui permet de transporter le minérai de fer de Zouérate jusqu’au port de Nouadhibou est régulièrement sabotée par les combattants du Polisario et la situation économique du pays devient critique, malgré l’appui militaire de la France et la présence de soldats marocains sur le territoire mauritanien.

Le coup d’état mené en juillet 1978 contre le président Moktar Ould Daddah amène au pouvoir un « comité militaire de redressement » dirigé par le colonel Mustapha OuId Salek, et pousse le Polisario à déclarer une trêve avec la Mauritanie. Commencent alors de longues négociations sur le retrait mauritanien du conflit, qui aboutissent en août 1979 à la signature d’un accord de paix à Alger entre Nouakchott et le Polisario.

En pratique, cet accord ne signifie pas pour autant la « restitution » du Tiris el-Gharbia, à peine contrôlé militairement par la Mauritanie, au mouvement indépendantiste. Dès le lendemain, cinq avions C-130 de l’armée marocaine atterrissent à Dakhla et les FAR prennent le contrôle de la ville. Le 14 août 1979, plus de 360 notables de la région, représentant différentes tribus, sont envoyés à Rabat où ils prêtent allégeance à Hassan II au cours d’une cérémonie retransmise à la télévision. Le Tiris el-Gharbia est alors intégré au royaume du Maroc et devient la province d’Oued Eddahab.

La présence militaire marocaine dans la région ne s’étend toutefois pas jusqu’à la partie occidentale du Ras Nouadhibou. En décembre 1979, le gouvernement mauritanien explique que s’il n’a plus de prétentions sur le territoire, il n’a pas non plus l’intention d’évacuer Lagouira avant « la fin des hostilités », rapporte le quotidien El Pais.

Du fait de la proximité de l’ancienne ville espagnole avec Nouadhibou, la Mauritanie estime que la présence marocaine attirerait les combattants du Polisario et mettrait de nouveau en danger sa capitale économique. Les tensions entre Rabat et Nouakchott sont vives à cette période. Le maintien de troupes marocaines à Bir Mogrein, au nord-ouest de la Mauritanie, est officiellement dénoncé devant l’ONU par le gouvernement mauritanien. Ce dernier, craignant une éventuelle offensive des FAR sur son territoire, fait même appel à la France, qui envoie fin 1979 une centaine de militaires pour protéger Nouadhibou.

De ce fait, la situation à Lagouira n’évolue guère dans les années qui suivent. En 1984, année de la reconnaissance de la RASD par la Mauritanie, le journaliste britannique Michael Goldsmith, correspondant de l’Associated Press dans la région, se rend sur place et parle déjà d’une « ville-fantôme » désertée par ses habitants. Il décrit les pièces d’artillerie installées sur la plage, face à l’Atlantique, et le drapeau mauritanien qui flotte sur l’ancien fort espagnol. Aucune présence du Polisario n’est constatée. Le commandant de la région militaire de Nouadhibou, le capitaine Niang Harouna, qui affiche ouvertement sa sympathie pour le mouvement indépendantiste, lui affirme que les guerilleros n’ont plus remis les pieds dans la ville depuis leur défaite en décembre 1975.

Le gouverneur civil de Nouadhibou, Bamba Ould El Yazid, lui répète par ailleurs la position du gouvernement : si le Maroc ou le Polisario prenaient le contrôle de la ville, cette dernière serait « probablement attaquée par l’autre camp, avec l’inévitable destruction de notre côté de la frontière ». « C’est pourquoi nous devons maintenir notre contrôle, malgré notre reconnaissance du Polisario », ajoute-il.

Source :https://ledesk.ma

Avec la construction en 1987 de la dernière partie du mur de défense marocain, qui longe la frontière sud jusqu’à l’Atlantique, puis la signature du cessez-le-feu en 1991 et la mise en place de la « zone tampon », les FAR ne peuvent plus se rendre dans la péninsule de Ras Nouadhibou.

Mais le maintien de la présence mauritanienne à Lagouira, effectif jusqu’à aujourd’hui, n’empêche pas les autorités marocaines de réaffirmer la souveraineté du royaume sur le territoire. Quitte à présenter à l’opinion publique nationale des faits bien éloignés de la réalité.

Le recensement 2004 du Haut Commissariat au Plan avance ainsi pour Lagouira le chiffre de 3700 habitants, répartis dans plus de 600 logements qui auraient été construits en majorité entre 1995 et 2004.

Le HCP semble néanmoins avoir rectifié le tir lors de son dernier recensement de 2014, qui ne mentionne plus aucun chiffre pour Lagouira. Interrogé l’année dernière à ce sujet par le magazine Zamane, le patron du HCP, Ahmed Lahlimi Alami, explique : « Si des chiffres ne sont pas fournis pour certaines communes, c’est qu’au moment du recensement, il n’y avait personne ».

Outre les témoignages de touristes étrangers qui se rendent de Nouadhibou à Lagouira le temps d’un après-midi (après avoir reçu une autorisation spéciale des autorités mauritaniennes), un simple coup d’œil sur les images satellite de Google Maps confirme l’absence de toute habitation dans l’ancienne ville espagnole, en dehors des bâtiments en ruine de l’époque coloniale.

Malgré cela, la « commune urbaine » de Lagouira participe officiellement à toutes les élections depuis 1981. La dernière en date, en septembre 2015, a vu la réélection de Brahim Lakhligui, un notable affilié à l’Istiqlal, qui a également été choisi par l’Administration pour siéger au sein du Fonds d’Equipement Communal (FEC).

Selon l’agence officielle MAP, ce dernier s’était rendu au Sénégal en 2014, à la tête d’une délégation de la commune « composée d’élus, d’hommes d’affaires, d’acteurs de la société civile ainsi que des universitaires », et ce afin de faire « don d’une ambulance médicalisée à la commune sénégalaise Gueule Tapée-Fass-Colobane dans le cadre de la coopération décentralisée et du partenariat entre les deux parties ».

Les résultats détaillés du scrutin de septembre indiquent que Lagouira est divisée en 11 arrondissements, qui regrouperaient au total plus de 2700 électeurs. Ces derniers sont-ils basés à Dakhla, à plus de 400 km au nord, où se trouve également le siège de la commune ?

Malgré l’évidence, Brahim Lakhligui, contacté par Le Desk, affirme que l’ensemble de ses électeurs habitent bien à Lagouira. Une position officielle qui soulève la question de la crédibilité des élections mais qui ne devrait pas changer avant toute résolution définitive du conflit.

Source: boolumbal

La commission électorale nationale (Cénap) du Gabon a validé mercredi la réélection du président Ali Bongo Ondimba face à son rival Jean Ping, a-t-on appris auprès de membres de cette institution à la sortie de sa réunion plénière.

La commission électorale nationale (Cénap) du Gabon a validé mercredi la réélection du président Ali Bongo Ondimba face à son rival Jean Ping, a-t-on appris auprès de membres de cette institution à la sortie de sa réunion plénière.

ALAKHBAR (Nouakchott)-La police mauritanienne a interrompu ce lundi une manifestation des Sénégalais qui réclamaient le départ de leur ambassadeur, Mamadou Tall.

ALAKHBAR (Nouakchott)-La police mauritanienne a interrompu ce lundi une manifestation des Sénégalais qui réclamaient le départ de leur ambassadeur, Mamadou Tall.