Monthly Archives: October 2016

Les artisans négro-mauritaniens, ces oubliés de la nation !

DuneVoices – L’organisation sociale des populations Poular, Soninké et Wolof habitant le sud mauritanien, le long de la vallée du fleuve Sénégal, est fortement hiérarchisée. Dans cette zone, on rencontre différents groupes sociaux appartenant à des corporations pratiquant diverses activités.

DuneVoices – L’organisation sociale des populations Poular, Soninké et Wolof habitant le sud mauritanien, le long de la vallée du fleuve Sénégal, est fortement hiérarchisée. Dans cette zone, on rencontre différents groupes sociaux appartenant à des corporations pratiquant diverses activités.

Le rythme de vie de ces groupes est foncièrement réglementé par le travail considéré à la fois comme marqueur social et source de revenus. Ces communautés noires qui peuplent le sud mauritanien qu’elles soient Poular, Soninké ou Wolof, sont subdivisées en quatre principaux groupes dont notamment : Les nobles, les artisans, les niamakala et les esclaves affranchis (de cette dernière catégorie, il ne reste que le nom, les pratiques esclavagistes ayant totalement disparu).

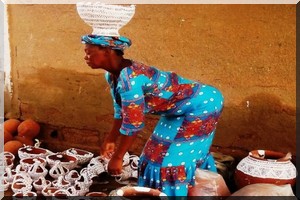

Niénio en Poular et en Wolof, Kitgoliniagana en Soninké, les artisans occupent une place prépondérante tant sur le plan démographique que pour leur apport socio-économique et culturel. Avant l’envahissement des marchés locaux par des produits importés, ce sont ces artisans qui s’occupaient essentiellement de doter les populations du nécessaire.

On se tournait vers eux pour la fabrication des outils agricoles, le matériel et les ustensiles de cuisine, les parures des femmes, la construction des habitats et la fabrication des armes de chasse, de pêche et les armes de combat.

Dans la communauté Poular du Sud Mauritanien, ils sont divisés en quatre grandes fractions : Waylubé (les travailleurs des métaux), Maboubé (les tisserands et les potiers), Laobe (les bucherons) et Sakébé (les cordonniers).

Chaque groupe avait un rôle à jouer grâce aux nombreux services qu’il rendait. Le rythme de vie des populations locales dépendait, essentiellement, de ces braves femmes et braves hommes qui étaient considérés et respectés.

« Aujourd’hui la donne a totalement changé, c’est à peine que nous parvenons à joindre les deux bouts. Les rares clients qui continuent à nous solliciter, c’est généralement à l’occasion des baptêmes, des cérémonies de mariage, des fêtes religieuses. Le reste de l’année, les citoyens se rabattent sur les produits de pacotilles qui inondent le marché local.

Ces produits de bon marché qui sortent tout droit des usines chinoises et ne respectent aucune norme de qualité. Au nom du libéralisme sauvage, l’Etat mauritanien se rend complice de la disparition à petit feu de l’artisanat local » proteste vigoureusement Mawdo Gacko Président de l’Association des forgerons de Boghé, assis au milieu d’un atelier de forge très rudimentaire.

Cette complainte trouve également son écho au niveau de l’association des potières de Boghe, de braves femmes dont l’objectif affiché est de gagner honnêtement leur vie. La présidente de cette association est très pessimiste par rapport à un éventuel appui des pouvoirs publics. « Nous n’avons jamais bénéficié de soutien de la part du pouvoir.

Le ministère de la culture et de l’artisanat dont nous dépendons ne s’intéresse pas à nous. Aucune formation, aucune assistance ni aucune participation officielle à un événement culturel ou une foire nationale ou internationale. Nous nous sommes finalement résolues à ne compter que sur nos maigres moyens et notre expérience si rudimentaire soit-elle. C’est vrai que dans ce pays, il n’est pas aisé d’être analphabète, pauvre et noir de surcroit» peste-t-elle.

Cette expression d’un trop plein d’amertume est, en effet, le ressenti de l’ensemble des artisans négro-mauritaniens qui n’hésitent pas à fustiger le sort qui leur est réservé par l’administration mauritanienne.

D’ailleurs, selon Moussa Sylla, cordonnier de son état, la discrimination envers les artisans mauritaniens touche pratiquement toutes les communautés nationales y compris celle des maures.

« Il a fallu une véritable levée de boucliers de la part de nos collègues artisans maures pour que le pouvoir leur accorde un peu d’importance avec la nomination de la forgeronne Vatma Mint Souweina comme ministre de la culture et l’accès pour la première fois d’un forgeron au grade de général de l’armée mauritanienne » devait –il indiquer.

En effet, telles sont les mesures d’apaisement qui avaient été prises pour étouffer dans l’œuf la contestation naissante des Muaalimin maures, constatation qui avait atteint son summum avec les écrits blasphématoires du jeune forgeron bloggeur Ould Mkhaytir qui continue encore de croupir aujourd’hui en prison.

Au Sud, les choses semblent être plus compliquées. En plus de l’absence de considération à leur égard, les artisans sont souvent victimes d’injustice, à l’image du bucheron Mamadou Korka. Ce dernier qui passe à Boghé pour être un homme sans problème, a connu l’année derrière la pure injustice de sa vie. Il a été arrêté par le chef de brigade de la gendarmerie de cette ville. Il a été accusé de vol et roué de coup.

Gardé à vue pendant plus de soixante- douze heures sans que les preuves de sa culpabilité ne soient établies, il a été finalement relâché par le chef de brigade. Aucune plainte n’a été introduite contre le gendarme pour tortures infligées à un innocent.

« Je sais que je n’aurais pas gain de cause. Dans ce pays des pauvres bucherons comme moi sont condamnés à raser les murs. Je n’attends rien d’une justice dont les défenseurs sont les premiers à l’enfreindre » regrette-t-il amèrement.

Des voix s’élèvent toutefois de plus en plus dans le milieu des artisans de la vallée pour fustiger certains aspects de l’intervention de l’Union Européenne à travers son programme PESCC (Programme européen pour la société civile et la culture).

Selon Abou Sy de l’Association des forgerons de Boghé, les financements octroyés aux organisations de la société civile dans le cadre de la revalorisation de l’artisanat local, n’ont aucun effet positif. «Nous avons plus besoin d’appui direct sous forme de formation et d’équipement que de discours creux. Récemment un festival de l’artisanat a été organisé à Boghé par le programme européen, mais c’est plus le côté carnavalesque qui a retenu les attentions » indique-t-il.

cridem

La Gambie se retire de la CPI

La «cascade» de retraits de pays africains de la Cour pénale internationale (CPI) tant redoutée par les autres Etats membres semblait se concrétiser mercredi, avec l’annonce du départ de la Gambie, après le Burundi et l’Afrique du Sud.

La «cascade» de retraits de pays africains de la Cour pénale internationale (CPI) tant redoutée par les autres Etats membres semblait se concrétiser mercredi, avec l’annonce du départ de la Gambie, après le Burundi et l’Afrique du Sud.

La Gambie a annoncé cette décision par la voix de son ministre de l’Information Sheriff Bojang, dans une déclaration télévisée dans la nuit de mardi à mercredi, accusant la CPI de «persécution envers les Africains, en particulier leurs dirigeants», en écho aux critiques régulièrement entendues sur le continent.

Malgré son discours souvent vindicatif envers les pays occidentaux et les organisations de défense de droits de l’Homme, un retrait de la Gambie apparaissait jusqu’alors improbable, la procureure de la CPI, de nationalité gambienne, ayant été ministre de la Justice du président Yahya Jammeh. Il s’agit en outre du premier pays d’Afrique de l’Ouest à exprimer cette intention, les détracteurs de cette juridiction se situant surtout dans l’est et le sud du continent, comme le Kenya, l’Ouganda, ou la Namibie.La Gambie, petit Etat anglophone d’Afrique de l’Ouest de quelque deux millions d’habitants, enclavé dans le territoire du Sénégal, hormis sa façade atlantique, est dirigée d’une main de fer depuis 1994 par Yahya Jammeh. Son régime est accusé par des ONG et par le département d’Etat américain de disparitions forcées et de harcèlement de la presse et des défenseurs des droits humains, critiques qu’il rejette systématiquement.

Afriquemidi.com

Mohamed Lemine ould Dahi, ancien ministre, consultant, professeur de Droit :

‘’Un président de la République, dans un régime démocratique pluraliste, ne doit pas, en fin de mandat, modifier la constitution’’

‘’Un président de la République, dans un régime démocratique pluraliste, ne doit pas, en fin de mandat, modifier la constitution’’

Le Calame : Le dialogue politique vient de s’achever par un discours du président de la République déclarant qu’il userait d’un referendum, pour faire valider les réformes constitutionnelles auxquelles ont abouti ces concertations. Pensez-vous que ce referendum se justifie pour des questions qui ne sont pas d’ordre national et en l’absence de consensus politique ?

Mohamed Lemine ould Dahi : On ne peut que regretter l’organisation d’un dialogue politique qui exclut de ses assises des partis et forces politiques significatifs, comme le RFD et le FNDU qui sont, malgré tout, des acteurs politiques majeurs, dans toute construction démocratique mauritanienne. Les réformes constitutionnelles auxquelles ont abouti ces concertations ou dialogue politique partiel peuvent bien être adoptées par referendum, conformément aux dispositions de l’article 99 de la Constitution du 20 Juillet 1991 et ses différentes révisions de Juin 2006 et Mars 2012. En effet, après l’adoption, à la majorité des deux tiers, par les deux assemblées parlementaires (Assemblée nationale et Sénat) du projet de révision constitutionnelle, le président de la République doit décider, par décret, de soumettre le projet de révision de la Constitution au référendum.

– La convocation du referendum doit donc être d’abord validée par les 2/3 de l’Assemblée et du Sénat. Quand on sait que le Sénat a exprimé son hostilité à toute réforme constitutionnelle, croyez-vous que le Président puisse passer outre cette condition et consulter le peuple directement ?

– Non, pour la révision de la Constitution, le président de la République, le Gouvernement et les parlementaires sont soumis à l’obligation de respecter la procédure du chapitre XI, intitulé « De la révision de la Constitution » qui confère, à la fois, le pouvoir constituant au peuple et au législateur, en prévoyant deux sortes de procédures de révision (dispositions des articles 99 et 101) : soit la révision ordinaire, le projet de révision de la Constitution, comme tu l’as dit, d’abord validée par les 2/3 de l’Assemblée Nationale et du Sénat, conformément aux dispositions de l’article 99, puis soumis au referendum ; soit la révision extraordinaire, par le Parlement réuni en congrès, sur demande du président de la République (dispositions de l’article 101 de la Constitution).

En bref, la procédure de révision de la Constitution, prévue par les dispositions de l’article 99, suppose, en même temps : l’accord du président de la République et du Gouvernement ; l’accord de chacune des deux chambres parlementaires ; et, selon le cas, l’accord des citoyens (par référendum) ou celui du Congrès du Parlement (les deux chambres réunies se prononçant à la majorité des 3/5e des suffrages exprimés). C’est au président de la République de choisir, dans ce cadre précis, la voie du référendum populaire ou du Congrès du Parlement que nous avons déjà utilisé, en 2012, pour la dernière révision constitutionnelle.

Si l’option retenue, par le président de la République, est le referendum, le Conseil constitutionnel doit être également consulté, par le Gouvernement, sur l’organisation de ces opérations électorales référendaires, puisque c’est à lui que revient la surveillance des opérations électorales et la proclamation des résultats du referendum, conformément à l’article 85 de la Constitution et à l’article 46 de l’ordonnance n° 004-92 du 18 Février 1992, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

– Au cours de ce même discours, le Président a déclaré qu’il lui était loisible de modifier la Constitution, conformément à son article 38, comme il l’a déjà changée deux fois par le passé, selon ses dires. En dehors de toute surenchère, pensez-vous que cela était sans risque ? La pression intérieure et extérieure a-t-elle fini par le dissuader d’emprunter ce chemin ?

– Il me semble que la position patriotique de quelques acteurs du dialogue a constitué une pression intérieure. La suspension de la participation puis le retrait total de ce dialogue partiel, du président de l’APP, Messaoud ould Boulkheïr, a été significative et déterminante, ainsi que celle de quelques autres partis démocrates dans les différentes commissions, comme El Wiam du président Boïdiel ould Houmeïd (communiqué de presse), de l’Alliance Nationale pour la Démocratie (AND) du docteur Yacoub ould Moine, le communiqué du Sénat, ainsi que les interventions de quelques militants de l’UPR et autres acteurs des associations des jeunes, des femmes, des syndicats et autres représentants de la société civile.

Pour ce qui est de l’article 38 de la Constitution, il permet seulement, au président de la République, dans le cadre de son arbitrage entre le Gouvernement et le Parlement et sur leur proposition, de soumettre, au peuple, un projet de loi ordinaire sur lequel ils ne sont pas d’accord et qui peut porter sur différents sujets, comme l’autorisation de ratifier un traité international, l’organisation des pouvoirs publics, en matière de décentralisation ou de régionalisation, de politique économique, culturelle ou sociale. Le texte soumis, dans ce cadre, au référendum, par le président de la République, prend forme de loi ordinaire et ne peut abroger une disposition constitutionnelle. C’est ce qu’on appelle, en Droit, le référendum législatif, différent du référendum constituant, prévu par les articles 99 et 101 de notre Constitution.

– Parmi les amendements proposés, il est dit que le Président peut, désormais, recourir au referendum sans passer par le Parlement. Cela n’ouvre-t-il pas la voie à des abus ?

– Comme je l’ai déjà souligné dans ma réponse précédente, pour tous les amendements constitutionnels proposés, seules les procédures de révision constitutionnelle prévues par les dispositions de l’article 99 sont applicables ou utilisables. Leur irrespect, dans les Etats de droit, relève de la haute trahison, prévue à l’article 93 de la Constitution et dont les sanctions sont politiquement et pénalement très lourdes, pour les autorités de l’Etat qui les violent. La haute trahison étant l’action ou l’acte qui consiste en une extrême déloyauté d’une haute autorité politique à l’égard de sa Constitution, de son Etat, de son Gouvernement ou de ses Institutions ou, également, l’action volontaire de cette haute autorité politique d’agir contre les principes que la Constitution le charge de défendre ès qualité.

Dans ce cas, l’irrespect, par l’autorité étatique, de ses engagements constitutionnels, comme le parjure (manque du responsable élu à son serment) ou la violation du serment, sont assimilables à la haute trahison. En plus, chez nous, en Mauritanie, le président de la République, comme le prévoit l’article 93 de la Constitution, peut faire l’objet d’une procédure de destitution ou de révocation, en cas de haute trahison ou de parjure, par sa mise en accusation par les deux assemblées parlementaires (Assemblée nationale et Sénat) statuant, par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composants devant la Haute Cour de justice.

– Autre changement proposé, la supression de la Haute Cour de Justice qui n’a jamais eu d’existence effective mais qui pouvait être activée n’importe quand. Ould Abdel Aziz veut-il ainsi assurer ses arrières ?

– Non, je ne pense pas. D’ailleurs, je crois que ce sera une bonne chose de rationaliser nos institutions. Le transfert des pouvoirs de l’ancienne Haute cour de justice au Conseil constitutionnel, comme, également, la proposition relative au transfert des compétences du Haut conseil islamique et du Médiateur de la République au Haut conseil des fatwas et recours gracieux, sont tout à fait envisageables. Mais les constitutions ne doivent être touchées que lorsqu’il y a un large consensus, entre toutes les forces politiques significatives dans les Etats démocratiques. C’est la condition première de toute révision constitutionnelle.

– Pourquoi, selon vous, un président en fin de second mandat se hasarde-t-il à tripatouiller la Constitution, s’il n’a pas d’idées derrière la tête ? Ne pouvait-il pas laisser le soin à son successeur d’apporter les améliorations qu’il aura promises dans son programme et pour lesquelles il a été élu ?

– Comme je l’ai déjà expliqué, dans un entretien avec le journal Al Akhbar, un président de la République, dans un régime démocratique pluraliste, ne doit pas, en fin de mandat, modifier la constitution. Sinon, ce sera, souvent, pour satisfaire des intérêts personnels. D’ailleurs, c’est ce qui explique la complexité des procédures et les exigences de majorités qualifiées (2/3, 3/5) des assemblées parlementaires, avant la soumission de la révision constitutionnelle au referendum populaire.

En démocratie, les acteurs réels sont les partis politiques et un président de la République sortant peut bien laisser, à son successeur du même parti (candidat à la présidentielle), le soin de présenter les changements constitutionnels, dans son programme à réaliser, s’il est élu, car la Constitution est un texte fondamental qui ne doit être modifié que sur la base d’un large consensus politique, suffisamment mûri.

En fait, la démocratie est fondée sur la nécessité d’une alternance au pouvoir et c’est seulement cette alternance qui peut permettre de prévenir la confiscation du pouvoir d’Etat, par un président de la République en fonction, avec toutes les conséquences néfastes pour le développement d’un pays. C’est pour cette raison, d’ailleurs, que la Transition de 2005-2007, prit soin, en Juin 2006, de prévoir cette alternance, par la limitation du nombre de mandats du président de la République, afin de constituer un vrai rempart, contre la tentation de s’éterniser au pouvoir.

Propos recueillis par Ahmed Ould Cheikh

Saison Peule en France, la culture Pulaar à l’honneur pendant deux mois au Blanc – Mesnil

Les mois de novembre et de décembre seront aux couleurs du « Pulaagu » en Seine- Saint-Denis en France. En effet, la commune du Blanc – Mesnil en banlieue parisienne va accueillir pendant 45 jours des différentes festivités culturelles pulaar.

Les mois de novembre et de décembre seront aux couleurs du « Pulaagu » en Seine- Saint-Denis en France. En effet, la commune du Blanc – Mesnil en banlieue parisienne va accueillir pendant 45 jours des différentes festivités culturelles pulaar.

Des délégations venues du Mali, du Sénégal, de la Mauritanie et du Cameroun vont participer à ce grand évènement culturel.Des conteurs, des artistes, des conférenciers et des personnalités pulaar sont attendus en France pour célébrer la langue et la culture pulaagu.

Les festivités débuteront le samedi 05 Novembre 2016 avec la présence du Maire de la Commune de Blanc-Mesnil et des officiels venus du Sénégal et de la Mauritanie. La projection de nombreux films réalisés dans le milieu Peul avec les différents réalisateurs.

Des ateliers pour initier les personnes désireuses d’apprendre la langue pulaar sont aussi programmés. La médiathèque Edouard Glissant sera ouverte pendant cette période pour le vernissage de l’exposition présence peule, poésie, musique et projection cinématographiques et table-ronde.

Mamadou LY

-Afriquemidi.com

L’UPR reconnait les FPC ex FLAM !

«Un Dialogue National Inclusif s’est tenu, du 29 septembre au 20 Octobre 2016, au Centre International des Conférences de Nouakchott, entre la Majorité Présidentielle et des Partis de l’Opposition (APP, El Wiam, ANDAND, El Moustaghbel, PMC, Temam, Koutlet El Mouwatene, Nouvelle Génération, Parti du Congrès Mauritanien, Forces Progressistes du Changement). » Extrait du texte portant accord politique entre parties au dialogue national inclusif du 29 septembre au 20 octobre en Mauritanie.

«Un Dialogue National Inclusif s’est tenu, du 29 septembre au 20 Octobre 2016, au Centre International des Conférences de Nouakchott, entre la Majorité Présidentielle et des Partis de l’Opposition (APP, El Wiam, ANDAND, El Moustaghbel, PMC, Temam, Koutlet El Mouwatene, Nouvelle Génération, Parti du Congrès Mauritanien, Forces Progressistes du Changement). » Extrait du texte portant accord politique entre parties au dialogue national inclusif du 29 septembre au 20 octobre en Mauritanie.

Parmi les partis politiques de l’opposition, il est cité les FPC, Forces progressistes du changement. IL s’agit des Ex-Flam. Les FPC n’ont pas été reconnues par les autorités. Leur dossier de reconnaissance est pendant devant la cour suprême.

Le ministère de l’intérieur n’a pas encore délivré ticket de reconnaissance aux FPC. En attendant, elles ont été reconnues par les partis de la majorité présidentielle (UPR en tête) et de l’opposition qui ont participé au dialogue. Le ministère de l’intérieur va-t-il suivre ?

Source: http://fr.alakhbar.info