Monthly Archives: May 2014

Mohamed Saïd Homody : l’unité africaine / le parcours (Suite et fin)

Adrar-Info – Oeuvre de l’OUA.

Il est indéniable que l ‘OUA a affronté avec des bonheurs divers quelques question de grand intérêt pour la libération, la cohésion ou la paix sur le continent. -le conflit sur les frontières (novembre 1963) entre l’Algerie et le Moroc ; – Commission conultative dirigée par l’Empereur Hailé Sélassié d’Ethiopie ; suite à la sécession du Biafra (1967-1969) ; -la réunion en 1972 du Conseil de sécurité à Addis Abbéba, sur l’initiative du Président en exercice, alors notre chef d’Etat Me Mokhtar Ould Daddah.

Un seul point à l’ordre du jour de cette réunion extraordinaire : la para chèvement de la décolonisation de l’Afrique. -le conflit de l’Ogaden en 1²977 où la tentative de l’OUA échoue d’imposer une médiation pacifique entre L’ethiopie et la Somalie. -les divisions en Angola et la série d’accords non respectés. d l’accord d’Alvor du 11 novembre 1975.

Et c’est un échec en raison de l’inflexibilité de l’Unita et des scéssessionistes du Cabinda ; mais aussi du parti au pouvoir le MPLA.

-La question du Sahara Occidental

Depuis le 15e sommet à kempala en1975 qui rejette le projet mauritao-marocain sur le partage du territoire tout en refusant d’accorder au Front Polisario ie statut d’observatoire, en pasasnt par le sommet de maurice, en 1976, qui renvoie, à l’unanimité la question à un sommet exytraordinaire, et qui n’aura jamais lieu. (ni à Lusaka, ni à Libréville, ni à Addis)

Au sommet deKhartoum (juillet 1978) un Comité ad hoc chargée de mener des consultation avec les parties concernées ou interessés est désignée à la place du Somemt extraordinaire ; Il regroupait le mali, le nigéria, la tanzanie, la côte d’ivoire, la Guinée et le Soudan.

Au sommet de Monrovia (décembre 1979) le Comité ad hoc recommande un cessez le feu et l’exercice du droit des Sahraouis à l’autodetermination . il recoùmmande la constitution d’un contingent de l’Onu pour le maintien de la pix au Sahara.Le maroc rejette ces recommandation, mais accepte au Somet de Nairobi en 198& le principe d’un referendum, mais « seulemnt confirmatif de l’intégration « au royaume !

Le 28 février 1982 le Conseil des ministres de l’OUA approuve l’admission de la République arabe sahraouie démocratique (RASD). Cette admission, conforme à l’article 28 de la Charte de l’organisation qui stipule quant aux modalités d’admission : « Tout Etat africain et souverain peut, en tout temps, notifier au secrétaire général administratif son intentiond’adhérer à la présente charte. Le secretaire administratif saisi d cette notification en communique copie à tous leses. L’admission est décidée à la majorité simple des Etats membres. » Et un précédent existe avec le cas de la guinée-Bissau en septembre 1973.

En conséquence le 20 e sommet réuni à Addis Abeba, en 1984, reconnaît l’admission de la RASD, ce qui aboutit au retrait du Maroc ?

La lutte contre L’Apartheid qui est l’expression institutionnelle de l’idéologie raciste de l’Etat en Afrique du Sud fondée sur la discrimination et la confiscation de tous les droits et pouvoirs politiques, économiques etc aux progit des seuls blancs. En 1969 l’OUA, au 6e somemt d’Addis-Abeba, adopte le Manifeste sur l’Afrique australe.

Adopté auparavant par un sommet des etats de l’Afrique centrale et orientale le texte, qui abandonne la recherche du dialogue avec le pouvoir ségrégationniste assure : »devant l’entêtement et l’intransigeance de ces régimes colonialistes et racistes d’une part, et devant la complicité de certaines puissances occidentales d’autre part, nous en sommes arrivés à la conclusin que la libération du reste du continent requiert l’intensification de la lutte armée par les mouvements de libération, comme l’affirmait déjà la déclaration de Mogadiscio. »

Il faudrait cependant 11 ans ( 11 avril 1980) Zimbabwe ;

20ans (14 sept 1989) Namibie

6 ans (25 juin 1975) Mozambique

6ans (11nov 1975) Angola

25 ans (11 mars 1994) avec l’élection de nelson Mandela ;

Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples 68 ARTICLES miseen œuvre à nairobi du 2 au 4 déembre 1985 par la conférece internationale des juristes

Agence Panafricaine d’Information

-les Etats africains ont préconisé à la naissance de l’oua la création, en 1963, d’une agence continentale de Presse, comme organisme spécialisé de l’OUA.

Avril 1979 adoption de la convention établissant L’Agence Panafricaine d’Information (PANA) par la ée session de la Conférence des ministres africains de l’information à Addis. La conférence des Chefs d’etat décide de retenir Dakar Comme siège central de la Pana.

Elle devient opérationnelle le 25 mai 1983 après I phase pilote (1979-1983) et une phase de Démarrage (1983-1985) elle diffuse sa ^première dépêche

« l’intégration économique africaine, inscrite dans la charte et prônée dans de nombreuses résolutions n’a pu être réalisée. »

La persistance de l’extraversion des écomiees africaines est le pt=remier indicateur de cet état d fait. Il continue d’exister une absence d’intégration de la production et des marchés. La prolifération d’institutions pour l’intégration économique est un autre signe de faiblesse. Les pays appartiennent à plusieurs organisations qui font parfois la même chose… malgrél’echec relatif de l’intégration économique, il existe de nombreuses organisations regionales dont certaines ont de remarquables réalisations à leur actif… »

« … L’OUA a longtemps privilégié les problèmes politiques. Donnant la priorité à la conquête de la souveraineté et de l’identité africaines, elle a, par la force des choses, apporté Moins d’attention aux problèmes économiques… »

REMY BAZENGUISSA in l’ouvrage collectif «L’Afrique Mythes et Réalités d’un continent » collection DOCUMENTS in le cherche midi 2diteur,,Paris

L UNION AFRICAINE

« Charte africaine de la démocratie , des elctions et de la gouvernance ». : de 53 articles adoptee par lahuitième session ordinaire de la conférence tenue le 30 janvier 2007 Addis Abeba

Definitions

Acte constitutif de l’Union africaine ;

Communautésomiques regionales :

Conférence des chefs d’Etat et de gouvernements de l’union africaine ;

Conseil de paix et de sécurité de l’UA ; mécanisme africain d’évaluation par les payrs

L’UA en bref

Introduction

L’avènement de l’Union africaine (UA) peut être considéré comme un événement majeur dans l’évolution institutionnelle du continent. Le 9.9.1999, les Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) ont adopté une déclaration, la Déclaration de Syrte, demandant la création de l’Union africaine en vue, entre autres, d’accélérer le processus d’intégration sur le continent afin de permettre à l’Afrique de jouer le rôle qui lui revient dans l’économie mondiale, tout en déployant des efforts pour résoudre les problèmes sociaux, économiques et politiques multiformes auxquels elle est confrontée, problèmes accentués par certains effets négatifs de la mondialisation.

Les principaux objectifs de l’OUA étaient notamment d’éliminer les derniers vestiges du colonialisme et de l’apartheid; de renforcer l’unité et la solidarité des Etats africains; de coordonner et d’intensifier la coopération en faveur du développement de défendre la souveraineté et l’intégrité territoriale des Etats membres; et de favoriser la coopération internationale, dans le cadre des Nations Unies.

En effet, en tant qu’organisation continentale, l’OUA a fourni un forum efficace qui a permis à tous les Etats membres d’adopter des positions coordonnées sur des questions d’intérêt commun concernant l’Afrique dans les instances internationales, et de défendre efficacement les intérêts du continent.

A travers le Comité de coordination de l’OUA pour la libération de l’Afrique, le continent a parlé d’une seule voix et œuvré avec une détermination et sans faille à la réalisation d’un consensus international en faveur de la lutte de libération et du combat contre l’apartheid.

La quête d’unité

Dans leur quête pour l’unité et le développement économique et social, sous l’égide de l’OUA, les pays africains ont pris un certain nombre d’initiatives et réalisé des progrès substantiels dans de nombreux domaines, ce qui a ouvert la voie à la création de l’UA. Au nombre de ces initiatives, il convient de citer les suivantes :

Le Plan d’action de Lagos (PAL) et l’Acte final de Lagos, adoptés en 1980, qui définissent les programmes et les stratégies visant à promouvoir un développement auto-entretenu et la coopération entre les pays africains. La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée en 1981 à Nairobi, qui a conduit à la création de la Commission des droits de l’homme et des peuples, dont le siège est à Banjul (Gambie), ainsi que la Déclaration et le Plan d’action de Grand-Baie, deux instruments adoptés par l’OUA pour promouvoir les droits de l’homme et des peuples sur le continent.

Le Programme prioritaire de redressement économique en Afrique (PPREA), adopté en 1985, qui est un programme d’urgence visant à faire face à la crise des années 80 dans le domaine du développement, à la suite de la longue période de sécheresse et de famine qui a sévi sur le contient et de l’effet paralysant de la dette extérieure africaine.

La Déclaration de l’OUA sur la situation politique et socio-économique en Afrique et les changements fondamentaux qui se produisent dans le monde, adoptée en 1990, qui souligne la détermination de l’Afrique à prendre l’initiative, à façonner son propre destin et à relever les défis de la paix, de la démocratie et de la sécurité.

La Charte africaine de la participation populaire, adoptée en 1990, qui témoigne de la détermination renouvelée de l’OUA à tout mettre en œuvre pour placer le citoyen africain au centre des processus de développement et de prise des décisions.

Le Traité instituant la Communauté économique africaine (AEC), adopté en 1991 et plus communément connu comme le Traité d’Abuja, qui vise à mettre en place l’AEC en six étapes devant aboutir à un Marché commun africain dont les piliers sont les communautés économiques régionales (CER). Le Traité est en vigueur depuis 1994.

Le Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, adopté en 1993, est l’expression concrète de la détermination des dirigeants africains à trouver des solutions au fléau des conflits et à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent.

Le Programme d’action du Caire, adopté en 1995, qui est un programme visant à relancer le développement politique, économique et social de l’Afrique. La Position africaine commune sur la crise de la dette extérieure de l’Afrique, adoptée en 1997, qui est une stratégie visant à faire face à la crise de la dette extérieure du continent.

La Décision d’Alger sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement, adoptée en 1999, et la Déclaration de Lomé sur le cadre pour une réaction face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, adoptée en 2000.

La Déclaration solennelle sur la Conférence sur la sécurité, la stabilité, le développement et la coopération en Afrique (CSSDCA), qui établit les principes fondamentaux pour promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance sur le continent .

Les réponses face aux autres défis: l’Afrique a pris un certain nombre d’initiatives collectives, sous l’égide de l’OUA, dans le domaine de la protection de l’environnement, de la lutte contre le terrorisme international, de la lutte contre la pandémie de VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose, de la gestion des questions humanitaires telles que l’afflux des réfugiés et des personnes déplacées, les mines terrestres, les armes légères et de petit calibre, etc.

L’Acte constitutif de l’Union africaine, adopté en 2000 lors du Sommet de Lomé (Togo).

Le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), adopté lors du Sommet de Lusaka (Zambie), en tant que programme de l’UA.

L’avènement de l’UA

Les initiatives prises par l’OUA ont ouvert la voie à la naissance de l’UA. En juillet 1999, la Conférence des chefs d’Etats et de gouvernement a décidé de tenir une session extraordinaire pour accélérer le processus d’intégration économique et politique sur le continent. Par la suite, quatre Sommets se sont tenus et ont abouti au lancement officiel de l’Union africaine :

La session extraordinaire de la Conférence, tenue à Syrte en 1999, a décidé de créer l’Union africaine.

Le Sommet de Lomé, tenu en 200, a adopté l’Acte constitutif de l’Union.

Le Sommet de Lusaka, tenu en 2001, a établi le programme pour la mise en place de l’Union africaine.

Le Sommet de Durban, tenu en 2002, a lancé l’Union africaine et a été suivi de la tenue de la session inaugurale de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union.

La vision de l’UA

La vision de l’Union africaine est de « bâtir une Afrique intégrée, prospère et en paix, dirigée par ses citoyens et constituant une force dynamique sur la scène mondiale ».

Cette vision d’une nouvelle Afrique, tournée vers l’avenir, dynamique et intégrée est une entreprise de longue haleine et sera pleinement réalisée par une lutte sans relâche menée sur plusieurs fronts. L’Union africaine a une nouvelle orientation issue du changement de l’objectif de l’OUA fixé en 1963 et visant à soutenir les mouvements de libération des pays africains encore sous le joug du colonialisme et de l’apartheid, pour celui de l’Acte constitutif qui préconise la création d’une organisation fer-delance du développement et de l’intégration de l’Afrique.

Les objectifs de l’UA

Réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays africains et entre les peuples d’Afrique;

Défendre la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance de ses Etats membres;

Accélérer l’intégration politique et socio-économique du continent;

Promouvoir et défendre les postions africaines communes sur les questions d’intérêt pour le continent et ses peuples;

Favoriser la coopération internationale, en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l’homme;

Promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent;

Promouvoir les principes et les institutions démocratiques, la participation populaire et la bonne gouvernance;

Promouvoir et protéger les droits de l’homme et des peuples conformément à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme;

Créer les conditions appropriées permettant au continent de jouer le rôle qui est le sien dans l’économie mondiale et dans les négociations internationales;

Promouvoir le développement durable aux plans économique, social et culturel, ainsi que l’intégration des économies africaines;

Promouvoir la coopération et le développement dans tous les domaines de l’activité humaine en vue de relever le niveau de vie des peuples africains;

Coordonner et harmoniser les politiques entre les Communautés économiques régionales existantes et futures en vue de la réalisation graduelle des objectifs de l’Union;

Accélérer le développement du continent par la promotion de la recherche dans tous les domaines, en particulier en science et en technologie;

Œuvrer de concert avec les partenaires internationaux compétents en vue de l’éradication des maladies évitables et de la promotion de la santé sur le continent.

Les organes de l’UA :

La Conférence

La Conférence est composée des Chefs d’Etat et de gouvernement ou de leurs représentants dûment accrédités. Elle est l’organe suprême de l’Union.

Le Conseil Exécutif

Le Conseil exécutif est composé des ministres ou autorités désignés par les gouvernements des Etats membres. Il est responsable devant la Conférence.

La Commission

La Commission est composée du Président, du Vice-président et de huit Commissaires, assistés des membres du personnel. Chaque Commissaire est en charge d’un portefeuille.

The Permanent Representatives’ Committee

Composed of Permanent Representatives of Member States accredited to the Union.

The Permanent Representatives Committee is charged with the responsibility of preparing the work of the Executive Council.

Le Conseil de paix et de sécurité (CPS)

Par sa décision AHG/dec.160 (XXXVII), le Sommet de Lusaka, tenu en juillet 2001, a décidé de créer, au sein de l’Union africaine, le Conseil de paix et de sécurité. Le Protocole sur la création du CPS est en cours de ratification.

Le Parlement panafricain

Le Parlement panafricain est un organe qui vise à assurer la pleine participation des peuples africains à la gouvernance, au développement et à l’intégration économique du continent. Le protocole définissant la composition, les pouvoirs, les attributions et l’organisation du Parlement panafricain a été signé par les Etats membres et est en cours de ratification.

L’ECOSOCC

Le Conseil économique, social et culturel (ECOSOCC) est un organe consultatif composé des représentants des différentes couches socio-professionnelles des Etats membres de l’Union. Les Statuts définissant les fonctions, les attributions, la composition et l’organisation de l’ECOSOCC ont été élaborés et seront soumis au Sommet de Maputo.

La Cour de justice

Il est prévu une Cour de justice de l’Union. Le Statut définissant la composition et les fonctions de ladite Cour ont été élaborés et sera soumis au Sommet de Maputo.

Les Comités Techniques Spécialisés

• le Comité chargé des questions d’économie rurale et agricoles;

• le Comité chargé des questions commerciales, douanières et d’immigration;

• le Comité chargé de l’industrie, de la science et de la technologie, de l’énergie, des ressources naturelles et de l’environnement ;

• le Comité chargé des transports, des communications et du tourisme;

• le Comité chargé de la santé, du travail et des affaires sociales;

• le Comité chargé de l’éducation, de la culture et des ressources humaines.

Les institutions financières

• La Banque centrale africaine

• Le Fonds monétaire africain

• La Banque africaine d’investissement.

La Commission de l’UA

La Commission est l’un des organes clés de l’Union. Elle joue un rôle central dans la gestion quotidienne de l’Union africaine. Entre autres attributions, la Commission représente l’Union et défend ses intérêts ; élabore les projets de positions communes de l’Union ; élabore des plans stratégiques et des études, soumettre à l’examen par le Conseil exécutif ; assure l’élaboration, la promotion, la coordination et l’harmonisation des programmes et des politiques de l’Union avec ceux des CER; veille à l’intégration des femmes dans tous les programmes et activités de l’Union.

Les membres de la Commission

• Le Président

• Le Vice-président

• Les huit (8) Commissaires

• Les membres du personnel.

Les Portefeuilles de la Commission

PAIX ET SECURITE (prévention, gestion et règlement des conflits et lutte contre le terrorisme);

AFFAIRES POLITIQUES (droits de l’homme, démocratie, bonne gouvernance, institutions électorales, organisations de la société civile, affaires humanitaires, réfugiés, rapatriés et personnes déplacées);

INFRASTRUCTURES ET ENERGIE (énergie, transports, communications, infrastructures et tourisme);

AFFAIRES SOCIALES (santé, enfants, lutte contre la drogue, population, migration, travail et emploi, sports et culture);

RESSOURCES HUMAINES, SCIENCES ET TECHNOLOGIE (éducation, technologies de l’information et de la communication, jeunesse, ressources humaines, science et technologie);

COMMERCE ET INDUSTRIE (commerce, industrie, douanes et immigration);

ECONOMIE RURALE ET AGRICULTURE (économie rurale, agriculture et sécurité alimentaire, élevage, environnement, eau et ressources naturelles, désertification);

AFFAIRES ECONOMIQUES (intégration économique, affaires monétaires, développement du secteur privé, investissements et mobilisation de ressources).

Conclusion

L’histoire a pris l’Afrique de vitesse. C’est le continent des contradictions : des Etats autocratiques sans structures sociales, ni société civile ; des capitales gigantesques et un arrière-pays mort ; une natalité galopante sur un territoire immense, fertile, mais en voie de desertification ; pas d’industries, mais un riche sous-sol ;de grandesz fortunes individuelels et une population écrasée de misère ; 80 %de la population occupée aux travaux des champs, mais une agriculture incapable de nourrir tout le monde.De ces oppositions brutales , un drame peut surgir à tout instant, plus désastreux que ceux auxquels ce continent s’est habitué… » Edgar Pisani (ancien ministre français de l’agriculture et de l’Equipement, ancien membre de la Commission des communautés européennes, ancien directeur de l’Institut du monde Arabe à paris et ancien intermédiare de paix au Mali) in « Pour l’Afrique » , Editions odile jacob et le Seuil, Paris 1988.

Conférence délivrée au Centre culturel de la CUN-Nouakchott 25 Rajeb 1435

Correspondant au 25 mai 2014

Mohamed Saïd OULD HAMODY

FLAMNET-AGORA: Hommage aux exceptionnels leaders du village de Teccaan!

Ce 20 Mai 2014, s’est éclipsé notre oncle Mamadou Eli Diallo, un des derniers pionniers de Teccaan moderne. C’est l’occasion pour moi de dire toute ma reconnaissance à cette brave génération qui m’a donné la possibilité de m’exprimer aujourd’hui dans ces langues de Molière et de Shakespeare. En effet, ces leaders éclairés : Mamadou Eli Diallo, Amadou Abdoulaye Barry, Sambouldou Ba, Samba Kandé Sow, Samba Faama Diallo, Demba MBaalou Ba, Amadou Daado Diallo, Mamadou Djibi Diallo, Amadou Boubou Ba, Abou Hamadi Sow et Amadou Samba Mali Diallo, et tant d’autres encore ont été les initiateurs de la création de l’école moderne de notre village natal.

Ce 20 Mai 2014, s’est éclipsé notre oncle Mamadou Eli Diallo, un des derniers pionniers de Teccaan moderne. C’est l’occasion pour moi de dire toute ma reconnaissance à cette brave génération qui m’a donné la possibilité de m’exprimer aujourd’hui dans ces langues de Molière et de Shakespeare. En effet, ces leaders éclairés : Mamadou Eli Diallo, Amadou Abdoulaye Barry, Sambouldou Ba, Samba Kandé Sow, Samba Faama Diallo, Demba MBaalou Ba, Amadou Daado Diallo, Mamadou Djibi Diallo, Amadou Boubou Ba, Abou Hamadi Sow et Amadou Samba Mali Diallo, et tant d’autres encore ont été les initiateurs de la création de l’école moderne de notre village natal.

Ces visionnaires ont affronté et surmonté d’innombrables difficultés : Tout d’abord il fallait dépasser la vision dogmatique d’antan. La compréhension religieuse du Fuutanké de l’époque ne favorisait pas l’accès à l’éducation française. Car ‘’celui qui prend la main de son enfant pour l’acquisition de la connaissance occidentale, se verra conduire par ce même enfant vers les portes de l’enfer au jour du jugement dernier’’. Ensuite, le poids socio-économique par rapport à l’utilisation des jeunes pesait lourd sur la balance aux dépens de l’établissement d’une école occidentalisée. En effet, dans un village où cent pour cent des habitants sont des peulhs, et dont la majorité était riche en bétail, il n’était pas aisé ‘’d’arracher’’ aux familles leurs garçons qui leur assuraient la fonction de berger ou de gardien de troupeaux pour l’entretien et la conservation de leur richesse matérialisée par leurs vaches et leurs moutons. Enfin, il fallait considérer les grandes difficultés liées à la réalité politique de la Mauritanie. Ils faisaient face au gouvernement raciste qui était convaincu que le taux des noirs mauritaniens éduqués était déjà trop élevé par rapport à celui des arabo-berbères et qu’il fallait alors le ralentir. Les pouvoirs publics n’hésitaient pas d’évoquer le manque de moyens gouvernementaux. Ainsi, ils justifiaient leur opposition à l’établissement des écoles par des déficits budgétaires qui rendaient, d’une part, impossible la construction des écoles et l’achat de l’équipement nécessaire, et la pénurie des enseignants d’autre part. Bien que ces raisons régulièrement évoquées par le gouvernement s’emblaient être crédibles pour empêcher la création de toute nouvelle école dans les villages du sud du pays ; Cependant, les plus avertis connaissaient les vraies motivations inavouées de nos autorités nationales. Nos mousquetaires ne s’entendaient pas être découragés par ces faux prétextes.

Face à ces difficultés, nos leaders se sont montrés déterminés. Ils étaient conscients de leur environnement social et politique et ils avaient décidé de lutter jusqu’à la concrétisation de leur projet. Pour ce faire, ils utilisaient, alternativement, leur pouvoir de persuasion et leurs dons de fin- stratèges par la technique de l’imposition du fait accompli. Pour certains parents, ils pouvaient simplement les convaincre en défendant leur vision progressiste en évoquant les bien-faits de l’école moderne. Pour d’autres ils ont choisi la technique ‘’de la mise devant le fait accompli’’. Par exemple, pour mon cas, venant d’une famille maraboutique, j’étais ‘’prédestiné’’ à suivre des études traditionnelles de Coran. D’ailleurs mon père avait promis, dès ma naissance, á son ami Mamadou Bintou connu sous le nom de Thierno Mamadou Ousmane Kane (un marabout de Guidjilone) que je serais dans ses soins pour toute la période nécessaire pour la maîtrise du Coran et la Sharia islamique. Amadou Samba Mali Diallo était au courant de la situation et il savait que ce serait difficile de convaincre mon père de revenir sur sa décision par simple argumentation. Alors il fallait m’inscrire sur la liste des élèves et avertir mon père au moment opportun. Ce qui fut fait, le jour même de l’arrivée dans le village du premier enseignant ce jour de dimanche, de l’année 1969. Cette technique marcha aussi avec les autorités éducatives. Après avoir établi le premier édifice pour une classe complète et avec la fourniture scolaire nécessaire, nos leaders se présentèrent à Kaédi avec une liste d’une soixantaine de candidats dont figuraient plusieurs filles- chose qui était inimaginable pour nombre de mauritaniens à cette période-là. Face à cette volonté et cette détermination, le gouvernement n’avait plus de choix que d’affecter un enseignant à Teccaan.

Ces personnalités, ne s’étaient pas limitées seulement à s’occuper de l’obtention d’une école mais ils avaient continué dans leur mission d’encadrement des élèves jusqu’à la fin des études primaires. C’est dans ce cadre qu’un jour quand Sambouldé Ba remarquât que les élèves jouaient dans la cour de l’école au moment où ils devaient être en classe avec leur maître, il est venu voir ce qui n’allait pas. Une fois sur place il manifestât son désir de parler avec notre enseignant. Nous lui avions fait savoir qu’il était parti à Kaédi et cela depuis quelques jours. Il a sorti son petit carnet et son crayon. J’avoue que jusqu’ aujourd’hui je me demande qu’est ce qu’il a pu bien écrire et quelle langue il a pu utiliser ! Sachant qu’il ne savait ni lire ou écrire. Mais, le plus important c’est qu’il s’était rendu immédiatement à Kaédi pour se plaindre auprès des autorités régionales. En conséquence, le maitre absenteiste a été muté et nous avions eu un autre enseignant beaucoup plus assidu.

Par ailleurs, il faut noter que Sambouldé Ba n’était pas seulement qu’un leader local, mais il avait montré son courage et son engagement pour la cause des noirs mauritaniens une fois dans les camps des refugies au Sénégal. C’est pour cette raison qu’il avait reçu la reconnaissance de ses pairs refugies et qu’il avait eu l’honneur de présider la plus importante et prestigieuse association des refugies mauritaniens au Sénégal (AMRS) dans les années 90.

Alors, je me suis fais un devoir d’honorer ces grands-hommes parce qu’ils ont eu un impact positif dans ma vie et dans celle de tous les enfants de Teccaan qui ont eu à fréquenter notre école. Et qu’ils méritent toute notre reconnaissance. J’espère que la jeunesse de notre village trouvera des voies et moyens pour graver leur noms sur un ‘’WALL OF FAME’’ pour qu’ils restent à jamais dans notre histoire commune.

Mamadou Barry Dit Hammel.

USA.

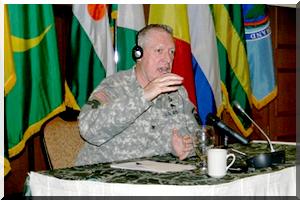

Africom : Les Américains disent vouloir aller loin avec les Africains

Tahalil Hebdo – «Nous espérons que ce Symposium facilitera la compréhension de nos misions et capacités ainsi que la manière dont les officiers d’affaires publiques peuvent jouer des rôles efficaces au sein de leurs propres commandements», a déclaré le 12 mai à Garmisch (Allemagne) le Colonel Thomas A. Davis, Directeur du Bureau des affaires publiques du Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique (Africom) à l’ouverture du Symposium des Affaires publiques et des Medias, au titre de l’année 2014.

Tahalil Hebdo – «Nous espérons que ce Symposium facilitera la compréhension de nos misions et capacités ainsi que la manière dont les officiers d’affaires publiques peuvent jouer des rôles efficaces au sein de leurs propres commandements», a déclaré le 12 mai à Garmisch (Allemagne) le Colonel Thomas A. Davis, Directeur du Bureau des affaires publiques du Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique (Africom) à l’ouverture du Symposium des Affaires publiques et des Medias, au titre de l’année 2014.

«On veut favoriser le débat pour mieux nous comprendre mutuellement» a-t-il ajouté dans son allocution lors de cette rencontre de cinq jours qui vise à travers le partage d’expériences, à améliorer la planification et la mise en œuvre en matière d’affaires publiques, ainsi que la communication en interne et en externe entre Africom et ses partenaires africains.

Organisé dans le complexe féerique de «Edelweiss Lodge and Resort» au pied des Alpes verdoyantes du sud de l’Allemagne et piloté d’une main de maître par la Commandant Paula Kurtz, le Symposium a regroupé des hauts responsables américains, des officiers des affaires publiques (PAO), des représentants d’organisations africaines (UA, CEDEAO) et 50 journalistes de 13 pays d’Afrique francophone et anglophone: ( Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Côte-d’Ivoire, Benin, Burkina Faso, Guinée, Gabon, Togo, Nigeria, Sierra Léone et Ethiopie).

Le Colonel Mohamed Lemine Aref patron de la Direction de la communication à l’Etat- Major Général des Armées de Mauritanie, le Commandant Gueye Abdoul de la même direction et les journalistes Cheikh Haidara (L’Authentique) et Isselmou Salihi (Tahalil) ont représenté la Mauritanie dans ce Symposium .

L’Africom est l’un des six commandements géographiques combattants du Département de la Défense des Etats-Unis d’Amérique (USA). Sa mission est de protéger et défendre la sécurité nationale des USA, le renforcement des capacités de défense des pays africains partenaires, les actions militaires contre les menaces transnationales et l’engagement pour un environnement favorable à la bonne gouvernance et au développement.

Africom, dont le siège est à Stuttgart (Allemagne) est commandé par le Général David Rodriguez. Ce commandement militaire affiche dans son organigramme quatre hauts fonctionnaires civils du Ministre américain des Affaires Etrangères dont l’ainé, est l’adjoint au Commandant d’Africom pour les activités civiles et militaires , en plus de 30 responsables, eux aussi civils, provenant d’autres départements ministériels et agences gouvernementales (Trésor, Commerce, Justice, Energie, Tansports, USAID ) .

C’est le diplomate Philip Carter, ex-ambassadeur des USA en Côte d’Ivoire et en Guinée qui est donc Commandant adjoint de l’Africom . Il dirige à cet effet les plans et programmes relatifs à la santé, à l’aide humanitaire, au déminage, aux catastrophes et aux opérations de maintien de la paix.

Plusieurs hauts responsables américains ont pris la parole lors du Smyposium . Il s’agit du Lt Colonel Robert Firman du bureau pour les affaires publiques du secrétaire d’Etat à la défense, du Lt Colonel David Doherty directeur des affaires publiques du QG de l’armée de terre des Etats-Unis pour l’Afrique (USARAF), du Cdt Lauren Schultz, officier des relations publiques du QG des Marines pour l’Afrique, du Colonel Thimoty Rapp directeur de la division Stratégie et posture du théâtre de l’Africom, de Brent Colburn secrétaire adjoint à la défense pour les affaires publiques (vice-ministre).

Ils ont tous décliné des visions et des approches empreintes de savoir faire et ont tous répondu aux interrogations des journalistes parfois pertinentes, mais dont certaines (plutôt kilométriques) comportaient -comme l’a dit M. Eduardo Cue- une analyse, une prise de position et enfin, une ou plusieurs questions.

La mission d’Africom s’inscrit dans le cadre de la stratégie américaine de défense et de sécurité, de l’orientation stratégique en matière de défense et des directives du Président des Etats-Unis d’Amérique . Elle vise selon le Colonel Davis, à promouvoir l’état de droit dans lequel les forces armées jouent un rôle de protecteur des institutions et non de dominateur de celles-ci .

C’est la politique présidentielle qui guide les activités d’Africom, une politique articulée, nous a-t-on dit, sur le renforcement des institutions démocratiques, la stimulation de la croissance économique, la promotion de la paix, de la sécurité et des opportunités de développement suivant les priorités de l’orientation stratégique en matière de défense, telles que le partenariat du XXI siècle, la présence minimale et les approches innovatrices et à faible et coût, les relations durables et les facteurs de renforcement de la stabilité.

Au niveau du financement, Africom a reçu 274 millions dollars en 2010, 286 en 2011 et 290 pour 2012 .Aucune donnée n’était disponible lors du Symposium pour les exercices 2013 et 2014.

Alternant plénières avec l’ensemble des participants, ateliers spécifiques aux journalistes et séances particulières aux militaires, les participants au symposium auront débattu 4 jours durant, de thématiques comme : «Les forces armées et les medias», «Les medias en Afrique», «L’Africom et les agences intergouvernementales» , «L’influence des medias sociaux», «Les affaires publiques de l’Africom», «Les perspectives des officiers des affaires publiques dans le cadre des opérations multinationales», «La communication lors d’une crise» et «Le travail de l’Africom avec ses partenaires africains pour améliorer la sécurité».

Les participants ont suivi une vidéoconférence donnée à la journaliste Holly Jensen sur Live State par Mrs Linda Thomas Greenfield vice-ministre américaine des affaires étrangères et ministre délégué pour l’Afrique.

Mrs Greenfield a répondu aux questions des africains relatives à la situation au Soudan du sud, à la campagne «Bring BackOursGirls» lancée en faveur des lycéennes nigérianes enlevées par Boko Haram et au sommet des dirigeants africains prévu les 5 et 6 aout 2014 à Washington -sur les thèmes : Paix et Sécurité, Démocratie et Gouvernance, et Commerce et Développement- et auquel tous les dirigeants africains sont conviés à l’exception de ceux de Centrafrique, de Guinée Buissau, du Zimbabwe, d’Erythrée et du Soudan.

La cinquième journée a été marquée par une table ronde organisée le 16 mai avec le Général David Rodriguez Commandant de l’Africom juste avant la cérémonie de clôture du symposium. Le Général Rodriguez a estimé que «la confiance entre la société civile et les militaires est essentielle pour que public continue à soutenir les militaires » et évoqué des centres d’intérêt pour Africom notamment la lutte contre les organisations extrémistes (Shebab (Somalie), Aqmi (Sahel), LRA (Afrique centrale), Boko Haram (Nigeria)), la protection des intérêts et ressortissants des USA, le renforcement des capacités des forces de sécurité et de défense africaines pour qu’elles jouent leurs rôles et la sécurité maritime notamment dans le Golfe de Guinée.

En réponse à une question de TAHALIL (Mauritanie) sur l’approche en matière de lutte contre le terrorisme qui « privilégie partout dans le monde, de couper les branches et de laisser les racines », le Général Rodriguez après avoir estimé qu’il s’agit d’une «Great question» ( bonne question) a déclaré que l’approche doit également s’attaquer aux racines , à travers «l’éducation, la bonne gouvernance, l’égalité des chances et encourager les dirigeants afin qu’ils soient responsables vis-à-vis de leurs peuples». A une question sur l’hésitation des américains à intervenir directement en Afrique, le Général Rodriguez a répondu : «Nous n’intervenons qu’à la demande des Nations, sinon, on reste là où on est » ? Pourquoi alors, une base à Djibouti et pas en Afrique de l’Ouest, lui a-t-on demandé? Réponse: « Ce n’est pas dans notre intérêt et ce n’est pas ce que veulent nos partenaires africains ». Et qu’attend Africom de ses partenaires africains ? Réponse : « Qu’ils améliorent leur coordination en vue de mettre en place une coopération régionale comme au Mali avec la présence de 11 pays dans la MINUSMA».

Les relations entre medias et armées restent délicates. Les premiers estiment consacrer le droit à l’information, alors que pour les armées certaines informations relèvent du secret militaire et pourraient exposer leurs combattants.

Avec les méfaits de la médiatisation de la guerre du Vietnam (1955-1975) l’administration américaine a été amenée à censurer la couverture de certaines guerres notamment à Grenade (1983) et au Panama (1989), puis a évolué vers plus d’ouverture avec les «Embedded», les accréditations et l’adoption de «principes de l’information» déclinés dans une notice distribuée lors du symposium. Dans cette notice, le Département américain de la Défense exige la mise à disposition «en temps opportun» d’informations précises et actuelles (sauf si elles sont classées) afin de permettre au public, au congrès et aux medias d’évaluer et de comprendre les faits. Et les informations ne seront pas classées ou cachées –précise la notice- afin d’empêcher des critiques à l’encontre du Gouvernement.

L’ Afrique qui dispose -selon Mme Camille Dawson du Centre des medias en Afrique du sud – d’une «excellente pluralité médiatique avec un manque de qualité et des accès de sensationnalisme, dans certaines zones», a également évolué ces dernières années, dans les relations Presse/Armées avec l’émergence des directions de communication et de relations publiques au sein des état-Majors .

Ces évolutions bien que positives font cependant craindre des collisions préjudiciables à l’équilibre et l’indépendance. Il faut d’ailleurs rappeler la difficulté pour la presse d’aller parfois à l’encontre de l’opinion comme dans la Guerre contre l’Afghanistan ou lors de l’invasion d’ Irak en 2003.

M Eduardo Cue l’un des exposants du Symposium a cependant estimé que chacun doit rester dans son rôle, la presse se devant de jouer le sien «sans censure, ni propagande, avec déontologie et responsabilité».

MTeddy Ruge un expert des medias sociaux a fait une présentation sur l’importance grandissante de ces derniers. Facebook à lui seul totalise plus de 51 millions d’utilisateurs en Afrique malgré le taux de pénétration de l’internet qui serait de 18% . M. Ruge a mis en relief certaines approches comme la page Facebook de la police Newyorkaise où cette dernière a pu mesurer combien elle était malaimée, ainsi que la participation à certaines tendances du Web avec le tweet de la Première Dame des USA pour la campagne «BringBackOurGirls» auquel elle s’est vue répondre par le tweet : «BringBackOurDrônes». Il a évoqué la règle pour écrire un contenu intéressant : c’est la passion, l’analyse pertinente et la cohérence qui selon lui, donnent l’autorité.

Les participants ont également suivi l’exposé du Commandant Bertrand Dias du Centre de planification et de conduite des opérations (CPCO-France) sur la communication opérationnelle et les rapports avec les medias suivant les principes d’informer le mieux sans instrumentaliser les medias, sur la manière de les associer et d’informer sans nuire à la sécurité des soldats français, et évidement, sur les objectifs qui sont d’informer l’opinion sur l’engagement des forces, de contrer la communication de l’ennemi et de ne pas mettre en danger le succès des opérations en se basant a-t-il dit, sur la rapidité, la réactivité, la précision, la pertinence, l’impératif de cohérence et la préservation de la confidentialité.

Mais au delà de la qualité des reportages des contenus, des bien-fondés des guerres, des approches médiatiques en période crise et des échanges sur la nature des rapports Presse/Armées, le symposium de Garmish a été une bonne opération de communication pour Africom.

D’abord en démontrant qu’il s’agit d’un Commandement qui n’a pas que la guerre en tête, notamment, avec la forte implication de civils au sommet de sa pyramide, ensuite avec la prise en charge des préoccupations liées à la santé, à l’aide humanitaire, au déminage, aux catastrophes, aux opérations de maintien de la paix et enfin, avec l’ ambition soutenue par les moyens, pour favoriser des convergences au profit de la sécurité en Afrique.

C’est dans ce cadre que s’inscrivent les manœuvres appelées «Exercices» menés dans plusieurs pays africains notamment les exercices ACCORD réalisés pour se préparer aux opérations de maintien de paix en Afrique l’Est , en Afrique du Nord, dans les pays de la CEDEAO et de la SADC . Ainsi que des exercices axés sur la sécurité maritime (opérations d’interception, de lutte contre la piraterie maritime et les trafics illicites) dans les pays de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique centrale, de la CEDEAO, en Afrique Occidentale et du Nord. Il ya aussi les activités de formation au maintien de la paix (ACOTA), l’initiative partenariat Afrique (APS) l’engagement maritime (AMLEP) et l’ONWARD Liberty (Liberia).

Et enfin, les exercices multinationaux CUTLASS, OBANGAME, PHOENIX Express ainsi que les exercices des opérations spéciales (SOF) pour soutenir les capacités des forces spéciales (FS) africaines en matière de lutte contre le terrorisme avec «Flintlock», «Silent Warrior» et «Africa Endeavor» destiné, lui, à améliorer des capacités favorisant l’interopérabilité en matière de commandement, de contrôle, de communication et d’informatique.

Africom a aussi les moyens de ses ambitions avec ses six commandements militaires dits «constitufs et subordonnés» : L’armée de terre des Etats-Unis pour l’Afrique basé en Italie (USARAF), les forces marines des Etats-Unis pour l’Afrique également basées en Italie (NAVAF), les forces aériennes des Etats-Unis pour l’Afrique basées en Allemagne (AFAFRICA), le commandement du corps des Marines des Etats-Unis pour l’Europe et l’Afrique basé en Allemagne (MARFORAF), le commandement des opérations spéciales pour l’Afrique basé en Allemagne (SOCAFRICA) et le groupement interarmées multinational de la corne d’Afrique basé à Djibouti (CJTF-HOA) .

Le commandement d’Africom s’ajoute à 5 autres grands commandements américains à responsabilités géographiques pour les Amériques, la zone Europe et Russie, le Moyen Orient, l’Océan Pacifique ainsi que pour le nucléaire et opérations spatiales. Ils traduisent de manière indiscutable le leadership et l’engagement américain à l’échelle mondiale. C’est en 2007 qu’ils ont créé Africom avec pour devise : «Moving forward, Together», (en français : Aller loin, ensemble). Ils veulent aller loin et ne veulent pas le faire, seuls. Comme dans les autres continents, ils tendent la main aux Africains . Reste maintenant à savoir, jusqu’où, peuvent aller les Africains?

Isselmou Salihi

Source: cridem

Médiation d’Ould Abdel Aziz : IBK soulagé, mais des interrogations demeurent

.jpg) L’implication du président de laRépublique islamique de la Mauritanie, dans le dossier du Nord irrite les observateurs avertis. Ce, au regard de la position que ce dernier a adopté tout au long de la crise que notre pays a connue dans sa partie septentrionale.

L’implication du président de laRépublique islamique de la Mauritanie, dans le dossier du Nord irrite les observateurs avertis. Ce, au regard de la position que ce dernier a adopté tout au long de la crise que notre pays a connue dans sa partie septentrionale.

En effet, l’homme qui se présente aujourd’hui comme le sauveur du Mali a manqué de courtoisie au plus fort de l’occupation armée. Et, ceux qui ont suivi ses interventions se souviennent des accusations gratuites et des mots durs qu’il lançait à l’encontre de notre pays. A la limite, le président mauritanien n’avait plus d’égard pour nos autorités. Malgré le fait que son territoire ait été le laboratoire des grands terroristes et autres trafiquants de drogue, le Mali lui a accordé même le droit de poursuite sur son sol. La suite on la connaît, l’armée mauritanienne a abusé de cette faveur en causant des dégâts énormes dans plusieurs villages, hameaux et campements où des populations civiles ont été tuées. Pis, sous la pression de Nouakchott, la justice malienne a jugé et libéré en catimini un terroriste qui n’est autre que Sanda Ould Boumama. Ce dernier est depuis quelques mois en Mauritanie au vu et au su de des autorités de ce pays. Mieux, le propagandiste d’Aqmi dispose de la nationalité mauritanienne et ne semble pas inquiété. Plusieurs constats s’imposent pour qualifier la duplicité du chef de l’Etat mauritanien. D’abord, c’est son territoire qui sert de base-arrière aux rebelles du « MNLA », du « MAA » et d’autres bandits armés qui déstabilisent le Mali. C’est dans la capitale mauritanienne que la tête pensante du groupe séparatiste,Nina Wallet Intalou peaufine les stratégies pour réaliser l’utopique République de « l’Azawad », elle jouit du titre honorifique d’ambassadrice. Sans oublier que l’arsenal que les éléments du »MNLA » ont pillé au nord duMali continue d’être sécurisé en Mauritanie. Et, selon une source crédible, d’importantes quantités d’armes utilisées dans les affrontements de Kidal la semaine dernière par les bandits du »MNLA » contre l’armée malienne sont arrivées à partir de la localité mauritanienne de Faouta. En se proclamant médiateur dans la crise de Kidal, le président mauritanien voulait sûrement redorer son blason et surtout masquer le soutien qu’il a toujours apporté au « MNLA ». Un des porte-paroles des rebelles a même soutenu que Mohamed Ould Abdoul Aziz est la personne la mieux indiquée pour gérer la situation. Car, dira-t-il, il connait bien les exigences du groupe séparatiste ; son hospitalité à l’endroit de ses éléments ne souffre d’aucune ambigüité. C’est donc à juste titre qu’il a obtenu aux forceps un accord de cessez-le-feu avec le MNLA. En tout cas, son homologue malien, très affecté par la situation, ne pouvait que se satisfaire de la proposition de ses bons offices. Toujours est-il que Mohamed Ould Abdoul Aziz n’a pas été mandaté par l’Union africaine dont il assure la présidence. D’où la question de savoir si IBK a mesuré toute la portée de cette médiation ? Ce qui est reste évident, c’est qu’il y a bien des zones d’ombre dans cet accord de cessez-le-feu et ce sont plutôt les groupes armés qui en sortent gagnants.

A suivre !

Alpha Mahamane Cissé

Source: L’indicateur du Renouveau (Mali)

Mauriweb

FLAMNET-AGORA: La langue arabe est la langue du paradis musulman : mythe ou réalité?

Vous vous souvenez sans doute du fameux acte du député mauritanien du parti UPR, El Khalil Ould Tiyib. L’homme avait déchiré, au mois de Mars dernier, un rapport élaboré par la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale mauritanienne pour, nous dit-on, protester le fait que le rapport ne soit écrit que dans la langue de Molière.

Vous vous souvenez sans doute du fameux acte du député mauritanien du parti UPR, El Khalil Ould Tiyib. L’homme avait déchiré, au mois de Mars dernier, un rapport élaboré par la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale mauritanienne pour, nous dit-on, protester le fait que le rapport ne soit écrit que dans la langue de Molière.

Peu importe la langue de rédaction de ce rapport, il faut reconnaître et admettre que ce geste est d’une monstruosité énorme. En effet, en tant qu’élu du peuple, la logique aurait dicté une attitude à la hauteur de ce privilège de représentant du peuple. Il aurait pu simplement utiliser l’hémicycle pour convaincre ses pairs à voter une loi qui exige que tous les documents de l’Assemblée Nationale mauritanienne soient écrits en Français et en Arabe ; et le problème est résolu. Les bénéfices d’une telle approche sont multiples: elle aurait montré de la grandeur, de la capacité de collaboration et de résolution de conflits. En des termes simples, cela aurait montré que le député profite de sa présence dans l’hémicycle pour identifier des problèmes, réels ou supposés, mesurer leur impact sur son ego, sur les électeurs et sur la marche du pays, et pour proposer des solutions concrètes.

Si le peu de députés Négro-Africains mauritaniens avait décidé de déchirer tout document écrit en Arabe ou en Français, notre Assemblée Nationale serait simplement le “Mbeubess du désert“. On ne déchire pas un document parce qu’il est écrit dans une langue qu’on ne comprend pas ou qu’on “n’aime pas“ ; on demande sa traduction pour saisir le sens de son contenu.

Mais en déchirant le document devant ses pairs, le député a réussi, par ce seul geste, à insulter ses pairs, à humilier les auteurs du rapport, à bafouer l’institution à laquelle il appartient, à narguer le peuple mauritanien dans sa totalité, et à montrer ses limites cognitives. Mais le geste ne doit point surprendre puisque le député Ould Tiyib est, nous dit-on, l’un des plus farouches défenseurs de l’arabisation à outrance de l’administration mauritanienne.

Voilà pourquoi pour nous, ce geste mérite une lecture différente de celle des medias car le geste n’est pas anodin. De ce fait il ne doit pas être minimisé. Nous pensons que ce geste est une éruption temporaire, incontrôlée et soudaine d’un volcan idéologique en dormance. Et parce que la langue de rédaction de ce rapport a servi ici de prétexte pour déclencher l’ire du député, nous avons choisi de revisiter l’origine et le rôle des langues pour, nous l’espérons, apaiser la peur linguistique de l’honorable élu du peuple et de tous ceux qui puisent de la même fontaine idéologique et arborent la même peur.

Il faudra oser dire qu’en déchirant le document en Français, le député a voulu affirmer et afficher la “suprématie“ de la langue arabe sur toutes les autres. Les tenants de cette thèse suprématiste linguistique se tournent souvent vers l’histoire originelle de l’Islam pour s’inventer des arguments religieux à leur idéologie de domination. C’est cette même idéologie qui poussait un de nos enseignants du primaire à nous faire réciter en Arabe cette formule: “ J’aime la langue arabe parce que le prophète est arabe, l’Islam est arabe et la langue du paradis est l’arabe“.

Cette idéologie de stratification ou de “pyramidisation“ des langues humaines dès le primaire visait simplement à créer chez le jeune nègre mauritanien un complexe d’infériorité linguistique, de rejet de sa langue maternelle et de toute autre langue. Le rejet de toute autre langue permettrait ainsi à la langue arabe de s’imposer dans un contexte linguistique libre et libéré de toute concurrence linguistique réelle ou imaginaire. Cet argument avait même fini par convaincre nos vieillards ; vous avez sûrement entendu un d’eux vous dire avec une conviction troublante: “Le Français mène à l’enfer alors que l’étude de la langue arabe vous ouvre les portes du paradis”. Ceci a poussé beaucoup de parents à choisir la dernière option de cette dualité existentielle.

Pire encore, on faisait croire au jeune nègre que la ligne de questionnement des anges de la mort est en arabe et de ce fait, quiconque ne maîtrise pas cette langue butera sur ces questions et finira par être consumé par les flammes de la géhenne. Le jeune nègre mauritanien devait ainsi faire un choix simple : embrasser l’arabe et passer “l’obstacle de la tombe“ ou choisir le Français et buter sur cet obstacle décisif du “parcours du « combattant musulman“ dans l’Au-delà. Imaginer la peur de ce jeune nègre de 7 ans confronté à ce dilemme linguistique post mortem. Et à force d’écouter ces déclarations, le jeune nègre finit par croire à ces fadaises concoctées uniquement pour réprimer tout désir d’apprendre toute autre langue. C’est le début du processus de l’arabisation à outrance dont l’objectif ultime était l’effacement culturel. C’est cette phagocytose linguistique et culturelle qui justifie aujourd’hui la présence des Haratines au sein de l’univers linguistique et culturelle maure. La formule citée supra s’inscrit dans cette logique de recrutement culturel car pour recruter quelqu’un culturellement, il faudra d’abord lui faire accepter que sa culture soit inferieure ; c’est une logique humaine et historique.

Le geste de notre député s’inscrit, malheureusement, dans cette logique linguistique suprématiste et monopoliste. Il montre par son geste qu’il est le produit fini de ce moule éducatif dont le nombre de victimes ne cesse d’augmenter. Mais avant de disséquer cette assertion et montrer ses faiblesses et ses implications, demandons-nous d’abord pourquoi s’inventer une langue?

Le postulat de départ serait de reconnaître que toutes les sociétés humaines, quel que soit leur degré d’organisation ou de sophistication, ont au moins accouché d’une culture et au moins de trois institutions primaires: une langue, une religion et le mariage. La langue est le socle sur lequel s’édifieront les deux autres. De même, historiquement, l’humanité fut recours d’abord à l’oralité avant de sentir le besoin de codification du message oral et partant, le besoin d’inventer l’écriture. L’écriture est une étape sociale, technique et intellectuelle très importante dans la marche des sociétés humaines puis qu’elle a permis la sauvegarde, la diffusion et la transmission des connaissances d’une génération à une autre, d’une société à une autre, et d’une aire géographique à une autre. L’écriture marque alors un bond qualitatif majeur dans le développement du cerveau humain.

L’humanité historique a connu des milliers de religions. Chacune de ces religions est un chaînon essentiel de la chaîne religieuse de l’humanité. Ces religions ont presque toutes posé les notions d’unicité originelle, de dualité originelle, d’androgynie, et de gémelliparité. Et contrairement à une croyance répandue, les religions originelles étaient presque toutes monothéistes. En effet, la prolifération des divinités dans ces panthéons n’est pas suffisante pour parler de polythéisme ; il faudra aller plus loin et voir le rapport entre ces divinités et la Divinité Suprême pour comprendre et voir qu’en fait, il n’y avait pas de chevauchement de compétences mais plutôt une délégation de pouvoirs. Et de ce fait, ces religions ne pouvaient pas être qualifiées de religions polythéistes. Les divinités secondaires étaient simplement des attributs de la Divinité Suprême du panthéon. Et toutes ces religions originelles rappellent l’émergence du premier couple humain.

Et si on en croit les religions modernes ou révélées, l’humanité est sortie du couple humain originel. Bien sûr ce couple originel avait plusieurs besoins. Mais il faudra accepter que le plus pressant fût de communiquer ; c’est ce besoin de communication qui est à l’origine de la langue originelle. Quelle était cette langue du couple originel des religions modernes? Aucun historien, sauf s’il veut jouer au “kamikaze-isme intellectuel”, ne s’aventurerait à apporter une réponse sérieuse à cette interrogation. Et aucune source historique fiable ne nous édifie sur ce point. Une certitude demeure cependant ; les 3000 langues d’aujourd’hui ne sont pas toutes apparues au début de l’humanité. Et ne me dites surtout pas qu’Adam et Eve parlaient toutes ces langues.

La logique historique, et le bon sens africain et cartésien, suggèrent que le couple originel parlait une seule langue car il n’avait pas besoin d’une pléthore de langues pour communiquer. Donc la diversification des langues est à mettre à l’actif de plusieurs facteurs. Nous citerons ici quelques-uns: la démographie, la géographie, la migration, la stratification sociale, et la guerre. Mais acceptons dès à présent qu’aucune langue humaine n’est supérieure à une autre.

Durant cette longue phase historique, des milliers de langues ont disparu ou sont devenues mortes parce que simplement le peuple locuteur de cette langue a disparu ou l’usage de cette langue ne se faisait plus sentir. De même, si certaines langues ont gagné du terrain au cours des siècles grâce au développement économique de ses locuteurs, à la technologie, à la mobilité humaine, et grâce à sa capacité de régénérescence et de recrutement, d’autres seront appelées à disparaître ; il s’agit là d’une logique linguistique et historique. Et cette peur de voir sa langue disparaître a créé un engouement justifié et justifiable autour de nos langues pour les protéger mais aussi cette peur a mené parfois à une surprotection qui elle, a accouché d’un extrémisme linguistique réel et dangereux.

Retenons simplement que la première langue est née du besoin de communication. Et voilà comment on pourrait expliquer ce besoin. En effet, si vous prenez un individu et vous le placez seul sur une île où il n’a besoin de personne pour survivre et subvenir à ses besoins, cet individu n’aura pas besoin d’une langue; le besoin de communication disparaît et avec lui le besoin de se faire comprendre. Si vous introduisez un autre individu sur cette même île mais si loin du premier individu que le besoin d’interaction est inexistant, le besoin de communiquer ne se fera pas sentir. Mais dès que ces deux individus sont en contact, la nécessité de se procurer un outil de communication se fait sentir, surtout si ces deux individus doivent se livrer à une compétition pour accéder aux mêmes ressources. Mais la langue n’a d’importance que si l’autre peut comprendre et déchiffrer le contenu du message émis. Suivant cette logique, quel est l’intérêt d’un Peul qui parle le Soninke et qui, lors d’une visite dans un village Soninke refuse de parler le Soninke? Quelle est la logique d’un député Maure, Soninke, Wolof ou Bambara qui parle le Français et pourtant refuse d’user de cette langue pour s’adresser à ses pairs à l’Assemblée Nationale ou pour lire leurs rapports?

De même, quelle est la logique de donner à un people un livre en arabe si le people ne peut lire et déchiffrer son contenu? Quelle est la logique d’envoyer un prophète à un people qui ne le comprend pas? Quelle est la logique de poser une série de questions à une personne alors qu’elle ne comprend pas ces questions?

Voilà qui nous ramène à cette fameuse formule citée supra. En effet, si vous prenez 10 personnes qui parlent 10 différentes langues et vous les placez sur cette île de départ, vous aurez une pléthore de langues et pourtant pas de communication. Dans une communication, l’émetteur est aussi important que le receveur. C’est seulement lorsque le discours émis est compris qu’il y’a communication, et cette communication est nécessaire dans l’harmonie des sociétés humaines. Voilà pourquoi dans toutes les sociétés humaines, la langue a précédé la religion. De ce fait, il n’existe pas de “langue religieuse“. Chaque société humaine a utilisé sa langue pour mettre sur place sa pensée et charpente religieuse, pour codifier le message à travers l’écriture et pour définir les lois de fonctionnement de sa pyramide religieuse. Et il faudra aller encore plus loin pour dire que sans la langue il n’y aurait pas de religion.

Voilà aussi pourquoi lorsqu’un prophète est choisi parmi un peuple, c’est d’abord pour s’adresser à ce peuple à travers sa langue. De ce fait, la langue de ce prophète doit forcément être la langue de rédaction de son message. Historiquement et chronologiquement, la langue arabe a précédé l’Islam. Et puisque le prophète de l’Islam (PSL) est un Arabe, la logique voudrait que son message soit en arabe ; l’écriture originelle de cette religion aussi. Cela ne voudrait nullement signifier que l’arabe en tant que langue ou groupe humain soit supérieur au Wolof, au Chinois ou au Suédois. En fait, dans l’histoire de l’humanité, le prophète de l’Islam (PSL) est le seul à utiliser l’arabe pour véhiculer son message ; les autres avant lui ont utilisé d’autres langues pour véhiculer le message divin et s’adresser à leurs peuples.

Donc le message des autres prophètes de l’humanité a obéit à cette même règle et à ces mêmes normes. Il ne pouvait en être autrement. En effet, comment voulez-vous envoyer un prophète hébreu chez des Peul pour s’adresser à eux en hébreux et espérer l’adhésion en masse des Peul? Donc pour ce qui est de l’Islam, le choix de l’arabe comme véhicule de communication répond simplement à cette logique historique. Tous les prophètes de l’humanité ont reçu leur message dans leurs langues maternelles pour s’adresser d’abord à leur peuple. Mais lorsque le message divin atteint l’universalité souhaitée, la langue du message originel devient moins importante car ce qui compte désormais c’est le contenu du message. Pour être simple, disons qu’une khutba en arabe n’est pas supérieure à une khutba en Français, en Anglais ou en Pashto.

Aujourd’hui la majorité du monde musulman ne parle pas l’arabe. En effet, une étude du Pew Research Center montre que près de 62% des Musulmans du monde vivent en Asie et ne parlent pas l’arabe (plus d’un milliard) ; 18% vivent en Afrique et dans le reste du monde et ces gens non plus ne parlent pas l’arabe. Et seuls 20% des Musulmans vivent dans le monde arabe et une bonne portion de ces derniers ne parlent pas l’arabe. De ce fait, si près 90% des musulmans d’aujourd’hui ne parlent pas l’arabe, l’arabe ne peut être la langue de l’Islam.

Et de ce fait, dire qu’une créature humaine atterrira en enfer si elle ne parle pas l’arabe relève simplement d’une paralysie cérébrale et surtout si on accepte que cette autre langue soit aussi une création divine. N’en déplaise à notre député, le Dieu de l’Islam n’utilise pas le prisme de nos stratifications sociales ou linguistiques pour primer, réprimer ou supprimer. Et Il n’opère point de stratification linguistique sélective.

La langue arabe est-elle la langue du paradis musulman? Il faudra répondre par la négative. Elle serait certainement une des langues mais les langues du paradis musulman—et nous avons bien dit langues avec un “S” à la fin—seront déterminées par les élus du paradis, et ses élus seront sélectionnés sur la base de leurs actes ante mortem. Mais précisons toute de suite que le nombre de rapports en Français déchirés à l’Assemblée Nationale de la Mauritanie ne ferait pas partie de cette liste d’actes ante mortem à primer.

Mamadou I. Sy “Siikam”, Ph.D.

Egyptologue/Chercheur

Maryland-USA.

27 MAI 2014.