Monthly Archives: November 2017

Le gisement transfrontalier de Tortue. Le symbole d’une relation compliquée entre la Mauritanie et le Sénégal

IFRI – Depuis les « événements » d’avril-mai 1989, au cours desquels un conflit a éclaté entre éleveurs mauritaniens et agriculteurs sénégalais, conduisant à la mort de plusieurs dizaines de Sénégalais en Mauritanie et le rapatriement de dizaines de milliers de ressortissants sénégalais et mauritaniens dans leur pays respectif[1], la relation entre Nouakchott et Dakar est toujours teintée de méfiance.

IFRI – Depuis les « événements » d’avril-mai 1989, au cours desquels un conflit a éclaté entre éleveurs mauritaniens et agriculteurs sénégalais, conduisant à la mort de plusieurs dizaines de Sénégalais en Mauritanie et le rapatriement de dizaines de milliers de ressortissants sénégalais et mauritaniens dans leur pays respectif[1], la relation entre Nouakchott et Dakar est toujours teintée de méfiance.

Si les interpénétrations entre les peuples des deux pays ont toujours été extrêmement fortes, les projets aux niveaux étatiques n’ont pas été nombreux depuis l’indépendance. Pourtant, le plus emblématique d’entre eux, l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) est encore aujourd’hui un succès à bien des égards.

Créée en 1972, l’OMVS se donne comme objectifs de contribuer au secteur primaire via des barrages de retenue d’eau (Diama) ainsi que de produire de l’électricité (barrages de Manantali et Felou) pour trois des quatre pays membres (Sénégal, Mauritanie et Mali). La Guinée, membre seulement depuis 2006, ne profite pas encore de la génération électrique de ces barrages.

Ainsi, la Mauritanie et le Sénégal ne partent pas de zéro en termes de coopération. Cependant, la découverte par Kosmos Energy[2] en 2015 du gisement gazier géant de Tortue, allant de part et d’autre de la frontière entre les deux États, démontre, une fois encore, que les relations bilatérales demeurent compliquées.

Alors que les potentiels dividendes économiques de ce champ devraient conduire la Mauritanie et le Sénégal à travailler ensemble et faciliter le travail des compagnies, les deux gouvernements repoussent un accord de développement attendu par les pétroliers depuis près d’un an.

Si la relation entre les deux États a connu des hauts et des bas depuis les indépendances, le couple Mohamed Ould Abdel Aziz/Macky Sall est sérieusement dysfonctionnel, ce qui menace de ralentir les délais d’exécution du projet de Tortue.

Tortue, un projet géant porteur d’espoir économique

La taille du gisement de Tortue est de nature à contribuer à la croissance des économies sénégalaise et mauritanienne. Les deux opérateurs du projet, le découvreur Kosmos Energy et la major britannique BP, qui jouent les premiers rôles depuis 2016, font état de 25 trillions de pieds cubes, correspondant à plus de 16 % des réserves algériennes ou 14 % de celles du Nigeria.

Tortue est donc l’une des plus importantes découvertes de gaz depuis celles mises au jour au Mozambique et en Tanzanie au début de la décennie 2010 ou encore plus récemment en Égypte avec Zohr en 2015 (30 trillions de pieds cubes). Si la décision finale d’investissement – moment à partir duquel les sociétés s’engagent à développer le gisement après avoir réuni les fonds – est prévue pour 2018, le début de la production devrait intervenir en 2021.

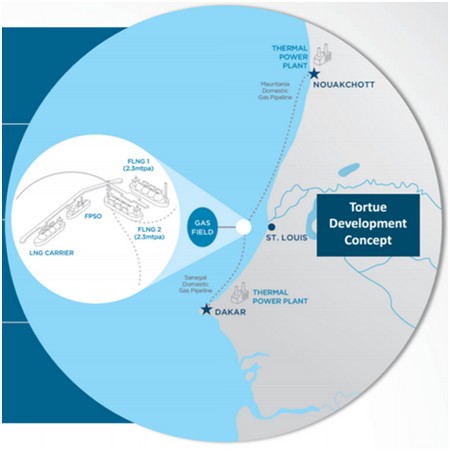

Kosmos Energy et BP ont choisi de vendre une grande partie de la production via deux Floating Liquefied Natural Gas (FLNG). Ces embarcations géantes réceptionneront le gaz, le liquéfieront avant que des méthaniers ne viennent charger la cargaison devenue ainsi liquide. Actuellement, il y en a seulement deux en activité dans le monde, le premier en Malaisie et l’autre en Australie. Un troisième FLNG sera mis en activité au Mozambique d’ici trois ans.

Les pétroliers impliqués sur Tortue ont opté pour cette solution technique très moderne afin de raccourcir les délais de mise en production. Ce procédé permet également d’éviter les négociations avec les autorités nationales et locales au sujet des déplacements de population. En effet, ces déplacements sont souvent nécessaires afin de construire des infrastructures de production et de transformation du gaz à terre.

Évidemment, dans les cas de gisements transfrontaliers, l’utilisation d’un FLNG représente encore un autre avantage pour les pétroliers : éviter de négocier pour savoir lequel des États obtiendra les infrastructures onshore sur son sol. Celles-ci ne peuvent en aucun cas être dupliquées.

Afin d’éviter toute susceptibilité de la part d’un des deux États partie prenante du projet Tortue, Kosmos Energy et BP ont d’ailleurs décidé de positionner les deux FLNG sur la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal.

Positionnement du gisement de Tortue et des FLNG sur la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie

Source : Kosmos Energy Ltd, août 2017.

La rapidité de développement du gisement, grâce à la solidité des acteurs en présence, ne va cependant pas permettre aux deux gouvernements d’engranger d’importants revenus avant plusieurs années.

Au début de la mise en production de ce type de projet géant, le produit des ventes d’hydrocarbures sert principalement à rembourser les frais dont les opérateurs privés se sont acquittés durant les phases de prospection et de développement. Les revenus pour la partie étatique s’accroissent à mesure que s’amortissent les investissements.

Outre des revenus issus de Tortue, susceptibles d’être significatifs pour les deux États à partir de la fin des années 2020, le Sénégal et la Mauritanie devraient pouvoir obtenir d’importantes quantités de gaz – à prix négociés avec BP et Kosmos – pour satisfaire leurs besoins énergétiques.

Actuellement, la production électrique des deux pays est très coûteuse, les centrales fonctionnant quasi exclusivement avec des produits pétroliers importés. Si les grandes villes mauritaniennes semblent profiter d’une meilleure stabilité électrique du fait de la récente mise en service de nouvelles centrales à proximité de Nouakchott, l’arrivée du gaz de Tortue pourrait non seulement accroître la production des deux États mais aussi favoriser l’exportation d’électricité à destination de la sous-région.

Les irritants politiques de part et d’autre de la frontière

Ce projet de développement de gaz semble, sur le papier, profitable aux deux États. Cependant, la négociation bilatérale traîne en longueur au grand déplaisir des pétroliers, incapables de prendre leur décision finale d’investissement sans accord des présidents mauritaniens et sénégalais.

Les pétroliers avaient pourtant communiqué sur une validation de « l’accord de coopération intergouvernemental » avant la fin 2016. Or, aujourd’hui, aucune signature n’est en vue.

Cet accord bilatéral est fondamental étant donné qu’il détermine les taxes du futur projet ainsi que la répartition des revenus entre les deux États et les compagnies pétrolières. Sans une validation officielle de ces éléments, il est impossible d’avancer.

Il n’est pas aisé de se mettre d’accord sur un tel document pour la Mauritanie et le Sénégal, les deux États n’ayant pas d’expérience de développement de projets pétroliers significatifs.

La Mauritanie produit de faibles quantités de pétrole via le gisement de Chinguetti depuis 2006 – qui s’arrêtera fin 2017 – et la société Petronas, et le Sénégal profite de volumes limités de gaz en onshore depuis 2002 par le biais de la société américaine Fortesa.

Mais d’autres facteurs, plus politiques et plus fondamentaux, ralentissent le processus de négociation. Afin de favoriser une certaine neutralité, les deux gouvernements ont fait le choix de mener les discussions à Paris. Or, plusieurs de ces réunions qui sont pourtant censées régler des problèmes techniques entre fonctionnaires ont été annulées pour ces motifs politiques.

Les sources d’agacement ne manquent pas de part et d’autre. Du côté de la présidence mauritanienne, on accepte difficilement la présence de plusieurs opposants politiques à Dakar, notamment celle du fondateur de l’Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste (IRA), Biram Dah Abeid.

Après avoir été incarcéré 18 mois à la prison d’Aleg (sud-ouest de la Mauritanie) entre 2015 et 2016 pour « appartenance à une organisation non reconnue et de rébellion contre la force publique », Biram Dah Abeid a décidé de venir s’installer au Sénégal.

Or, au Sénégal, l’activiste n’a pas abandonné les combats l’ayant conduit en prison, notamment la dénonciation des pratiques d’esclavage en Mauritanie. Son attitude en exil agace profondément la présidence mauritanienne qui considère que ces pratiques d’esclavage sont marginales. Afin de ne pas aggraver la situation, le Sénégal fait cependant doucement pression sur Biram Dah Abeid.

Alors qu’une conférence au sujet de la situation politique en Mauritanie rassemblant Amnesty International, IRA Mauritanie ou encore la Ligue sénégalaise des droits de l’Homme, aurait dû se tenir au café de Rome le 30 septembre 2017 à Dakar, les autorités sénégalaises ont fait passer le message aux organisateurs que cette conférence pourrait gravement nuire aux relations bilatérales avec le pays voisin. La manifestation a alors été annulée.

Même sort pour une autre réunion publique prévue le 5 octobre 2017[3]. La présence au Sénégal du groupe de rap mauritanien Ewlad Leblad[4] qui accuse explicitement le président Mohamed Ould Abdel Aziz de « voleur[5] » dans ses clips est également très irritante pour le chef de l’État à Nouakchott.

Enfin, le président mauritanien s’agace depuis longtemps de la proximité de Moustapha Ould Limam Chafi avec Macky Sall. Ex-conseiller de Blaise Compaoré, Chafi est un opposant déclaré à Mohamed Ould Abdel Aziz.

Du côté mauritanien, plusieurs dizaines de pêcheurs issus de la région de Saint Louis, principalement du village de Guet-Ndar, ont été arrêtés en août et septembre 2017 alors qu’ils pêchaient dans les eaux mauritaniennes. Ils ont ensuite été expulsés par les autorités mauritaniennes[6], tout comme des centaines d’autres avant eux.

Depuis de longues années, cette pêche, en partie illégale, était pourtant tolérée par les autorités mauritaniennes. Ces expulsions sont ainsi un moyen de mesurer la tension bilatérale.

Les Sénégalais se plaignent, par ailleurs, de fréquents contrôles de papiers en Mauritanie. Depuis 2012, une carte de séjour est obligatoire, y compris pour les ressortissants de la sous-région.

En cas d’absence de papier en règle, les policiers mauritaniens ont de plus en plus tendance à expulser les Sénégalais, en très grand nombre en Mauritanie. Autre facteur majeur de tension, le président sénégalais Macky Sall n’a pas apprécié la médiation de Mohamed Ould Abdel Aziz lors de la crise électorale gambienne en décembre 2016 durant laquelle le président Yahya Jammeh refusait de quitter le pouvoir.

Le président mauritanien était considéré dans la sous-région comme étant l’un des chefs d’État les plus proches de Yahya Jammeh. Le départ de ce dernier devrait affaiblir l’influence mauritanienne en Gambie et en Casamance.

Conclusion

Les pétroliers envisagent leurs différents projets avec pragmatisme. Si l’un de leurs investissements est bloqué par un ou plusieurs gouvernements, ils peuvent le mettre en veille ou l’abandonner. Le projet de Tortue est clairement une priorité dans le portefeuille de Kosmos Energy, mais probablement beaucoup moins dans celui de BP.

Il reste toujours très probable que les deux gouvernements signeront l’accord intergouvernemental transfrontalier dans les prochains mois. Cependant, la brouille actuelle entre les deux pays, liée à des éléments tangibles, n’aide pas ce projet à se développer.

La date de lancement des travaux étant programmée pour 2018, il faut désormais que les deux chefs d’État se décident à valider ce projet le plus rapidement possible en mettant de côté ce qui les sépare afin de ne pas repousser le développement de Tortue et les revenus potentiels qui lui sont associés.

L’Afrique en questions, n° 40, 7 novembre 2017

[1]. Ce conflit qui conduira à la fermeture des frontières entre les deux États pendant plusieurs années a conduit à une abondante littérature scientifique. On citera notamment le dossier : R. Ciavolella et M. Fresia (dir.), « Mauritanie, la démocratie au coup par coup », Politique africaine, 2009/2 (n° 114), 196 pages.

[2]. Cette société a également découvert du pétrole au Ghana aux côtés des sociétés Tullow Oil et Anadarko.

[3]. M. Ba, « Sénégal-Mauritanie : l’opposant Biram Dah Abeid au cœur d’un bras de fer diplomatique feutré », Jeune Afrique, 5 octobre 2017, www.jeuneafrique.com.

[4]. « Des hommes en armes menacent des rappeurs mauritaniens réfugiés à Dakar », Le Monde, 2 mars 2016, www.lemonde.fr.

[5]. Voir par exemple la chanson « Sarigh », disponible sur : www.youtube.com.

[6]. C. Sidya, « Mauritanie : expulsion de 41 pêcheurs clandestins sénégalais », Le 360, 19 août 2017, afrique.le360.ma.

CRIDEM

Mauritanie : vers un nouveau découpage administratif du pays

Les autorités mauritaniennes s’apprêtent à découper le pays en 4 zones composées de deux à trois wilayas, en vue d’élire les conseils régionaux, a-t-on appris lundi 06 novembre des sources de Sahara médias.

Les autorités mauritaniennes s’apprêtent à découper le pays en 4 zones composées de deux à trois wilayas, en vue d’élire les conseils régionaux, a-t-on appris lundi 06 novembre des sources de Sahara médias.

D’après le site le découpage se fera comme suit : « les deux hodhs constitueront une seule zone, l’Assaba, le Tagant et le Guidimakha constitueront une deuxième zone, le Gorgol, le Brakna et le Trarza une troisième zone et la quatrième zone regroupera les wilayas du nord, le Tiris Zemour, l’Adrar et l’Inchiri ».

Selon les informations relayées, les wilayas de Nouakchott et de Nouadhibou ne feront pas partie de l’élection de conseils régionaux, prévue au mois de mai de l’année 2018.

A noter que le peuple mauritanien a validé lors du référendum, qui s’est déroulé le 05 août dernier, la suppression du sénat qui sera remplacé par les conseils régionaux.

Des institutions jugées nécessaires pour le président, Mohamed Ould Abdel Aziz car elles permettront de développer les régions à l’intérieur du pays mais également d’avoir une gestion beaucoup plus collégiale des ressources Etatiques.

Ibrahima Junior Dia

Les Mauritanies

L’autre célébration du 28 novembre

Ce qui s’est passé en Mauritanie entre 1989 et 1992 présente toutes les caractéristiques d’un génocide au sens retenu par les Nations Unies en 1948 dont une des conventions reconnait comme tel tout acte « commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ». Abstraction faite du débat que peut soulever l’usage des concepts renvoyant au nombre de victimes, à l’ethnie, à la race, voire à la religion notamment chez certains scientifiques puristes, cette définition lève toute ambiguïté sur le caractère des massacres commis lors de la période référencée…….

Ce qui s’est passé en Mauritanie entre 1989 et 1992 présente toutes les caractéristiques d’un génocide au sens retenu par les Nations Unies en 1948 dont une des conventions reconnait comme tel tout acte « commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ». Abstraction faite du débat que peut soulever l’usage des concepts renvoyant au nombre de victimes, à l’ethnie, à la race, voire à la religion notamment chez certains scientifiques puristes, cette définition lève toute ambiguïté sur le caractère des massacres commis lors de la période référencée…….

Pourquoi alors s’obstine-t-on à utiliser d’autres qualificatifs ?

D’abord parce que les bourreaux sont encore en activité, dans les premiers cercles du pouvoir. Conscients de leur responsabilité certainement directe dans les forfaits commis, ils font tout pour retarder ou empêcher la manifestation de la vérité.

Ensuite, la majorité des partis politiques ont préféré laisser les ONG sous-traiter la question, désertant ainsi cet épineux terrain rendu glissant par sa connexion avec la question nationale. Le débit des autres partis est faible, presqu’inaudible, en raison d’un réseau saturé par des dissensions des associations des victimes.

Enfin les divisions au sein des associations de victimes elles mêmes, liées peut être aux traumatismes subis, sont un pain béni pour les présumés coupables, pourtant répertoriés, qui n’ont eu aucun mal à surfer sur ces divergences pour essayer de passer la solution de cette question par pertes et profits. Victimes et ayant droit s’accommoderont du discours édulcorant les crimes en « passif humanitaire ». En acceptant ainsi de suivre les autorités dans cette démarche, ils espéraient peut-être donner une chance à ces dernières de cheminer vers une véritable réconciliation, impliquant réparations et pardon.

Mohamed Ould Abdel Aziz aurait été épargné pour accorder une chance supplémentaire à la chance de réconcilier la Mauritanie avec elle-même. Ce fut un coup de poker perdant. La « prière aux morts » qu’il a orchestrée en grande pompe, n’avait d’autres motivations que mystiques. La campagne qui l’a suivie, autour du pardon participait à une démarche de diversion, visant à faire passer les victimes pour des haineux, des rancuniers qui ne pouvaient pardonner. N’entendions-nous pas les chantres de cette campagne répéter à qui voulait l’entendre que « Allah, dans Son infinie bonté, accordait Son pardon à Ses créatures (fautives) qui le Lui demandaient ». Ce qu’ils omettaient de dire, c’est qu’Allah n’a jamais fait de mal à personne. Les victimes des exactions n’ont pas de contentieux avec Allah, mais bien avec des créatures comme elles qui se sont adonnées à des abominations, dont elles doivent répondre ici bas, avant de devoir en rendre compte devant notre Créateur et Ses Anges. Ils semblent être frappés d’amnésie, oubliant que certains de ces crimes ont été commis pendant le mois de Ramadan.

Faute d’avoir pu l’empêcher de se produire, nous n’avons pas le droit de laisser les autorités ajouter au crime la bêtise de le minimiser. En effet, les expressions utilisées pour qualifier ces faits de « passif humanitaire », l’ont été, parfois sous la pression des bourreaux et de leurs amis au pouvoir. Comme si ce qui s’est passé n’était pas suffisamment grave pour mériter d’être qualifié autrement.

Le « passif » (et l’ « actif »), usité en comptabilité ou en grammaire, ne peut ni ne doit en aucun cas être employé pour parler de cette abomination. On est en politique. En politique, comme en tout autre domaine, il est préférable d’utiliser les mots qui conviennent pour désigner les maux causés au risque de tomber dans le négationnisme. Les propos tenus récemment par le Général Meguett en constituent un début de commencement.

Souvenons nous qu’Hitler, tirant la leçon de la non application des résolutions du traité de Sèvres, signé le 10 août 1920 entre les Alliés et l’empire Ottoman, qui prévoit la mise en jugement des responsables du génocide arménien, aurait lancé en 1939 « Qui se souvient des massacres des Arméniens » à la veille de massacrer les handicapés, l’extermination des Juifs viendra deux ans plus tard.

Rappelons aussi que le général père de la nation Turque, Moustapha Kemal avait pris soin de faire voter une amnistie générale des dits crimes le 31 mars 1929.

En Mauritanie le colonel Maawiya Ould Sid’ Ahmed TAYA a fait voter une loi d’Amnistie de ses crimes, adoptée en 1993 par une Assemblée à ses ordres. La tentation de tracer un trait sur les faits était déjà là.

Le temps ne doit donc pas avoir de prise sur notre détermination et notre volonté à œuvrer pour la reconnaissance de ces crimes en génocide et la traduction pendant qu’il encore temps de leurs commanditaires devant la Cour Pénale Internationale (Extraits de : Mauritanité ! Qu’en dit l’histoire ? Du non règlement de la question nationale à la reconnaissance du génocide, décembre 2011 par Boubacar DIAGANA et Ciré BA).

Les commanditaires et/ou auteurs de ce génocide sont pourtant connus et répertoriés : Maawiya Ould Sid’ Ahmed TAYA et son armée, les idéologues des partis Baath et Nassérien qui ont endoctriné des civils. Tous bénéficient d’une impunité totale. C’est pourquoi, laisser cette armée au pouvoir s’apparente à une non assistance à populations en danger. Elle peut récidiver. Le 28 novembre est célébrée, depuis 1992, comme une journée de deuil par une partie de la Mauritanie.

Ciré BA et Boubacar DIAGANA – Paris

Ahmed Ould Daddah : Si les choses continuent ainsi, nous ferons face à un coup d’Etat militaire (*)

Le président du parti d’opposition, le Rassemblement des forces démocratiques (RFD), Ahmed Ould Daddah, a déclaré, que si les choses continuaient telle qu’elles sont, le pays ferait face à un nouveau coup d’état militaire. Ould Daddah a ajouté, dans une interview accordée au journal local « essada.info» : « Quand en Mauritanie, des élections justes se dérouleraient donnant gain de cause à ceux qui ont gagné par le vote de la majorité de la population, la situation deviendrait normale et les choses évolueraient comme il se doit. Par contre, quand la situation actuelle continue -Dieu nous en garde- suivant le principe : » fais semblant de fou qui veut terroriser « (اللي يغلب صاحبو اجن اعليه), la Mauritanie connaitra à tout moment un rendez-vous avec un coup d’État militaire, ce qui est préjudiciable au pays à son développement, sa stabilité, son avenir et sa réputation». Ould Daddah a conclu en disant : “Si nous supposons que les circonstances arriveraient au stade justifiant une telle l’intervention militaire pour corriger la situation du pays, les nouveaux arrivants doivent organiser rapidement des élections justes et transparentes, remettre le pouvoir à ceux qui ont gagné en obtenant la majorité des voix au vote, et retourner dans leurs casernes pour s’occuper de leur mission principale, la sauvegarde de la souveraineté nationale. Une démarche comme celle là, serait meilleure pour l’armée et sa réputation, donnerait à ses troupes un moral élevé jusqu’au ciel, et elle gagnerait le consensus et sympathie du peuple, et l’élite politique».

Le président du parti d’opposition, le Rassemblement des forces démocratiques (RFD), Ahmed Ould Daddah, a déclaré, que si les choses continuaient telle qu’elles sont, le pays ferait face à un nouveau coup d’état militaire. Ould Daddah a ajouté, dans une interview accordée au journal local « essada.info» : « Quand en Mauritanie, des élections justes se dérouleraient donnant gain de cause à ceux qui ont gagné par le vote de la majorité de la population, la situation deviendrait normale et les choses évolueraient comme il se doit. Par contre, quand la situation actuelle continue -Dieu nous en garde- suivant le principe : » fais semblant de fou qui veut terroriser « (اللي يغلب صاحبو اجن اعليه), la Mauritanie connaitra à tout moment un rendez-vous avec un coup d’État militaire, ce qui est préjudiciable au pays à son développement, sa stabilité, son avenir et sa réputation». Ould Daddah a conclu en disant : “Si nous supposons que les circonstances arriveraient au stade justifiant une telle l’intervention militaire pour corriger la situation du pays, les nouveaux arrivants doivent organiser rapidement des élections justes et transparentes, remettre le pouvoir à ceux qui ont gagné en obtenant la majorité des voix au vote, et retourner dans leurs casernes pour s’occuper de leur mission principale, la sauvegarde de la souveraineté nationale. Une démarche comme celle là, serait meilleure pour l’armée et sa réputation, donnerait à ses troupes un moral élevé jusqu’au ciel, et elle gagnerait le consensus et sympathie du peuple, et l’élite politique».

Pour lire la totalité de l’interview, cliquez (هنا ).

Source : http://www.essada.info/ Traduit par Adrar.Info

Mauritanie : Le foncier, vigilance ! On réforme

Oumar Lamine DIALLO – Silence ! On réforme devrais-je dire, car nos états sont prompts à jouer sur l’effet de surprise pour nous prendre au dépourvu. Et pour se faire ils s’évertuent à nous distraire pour nous détourner de l’essentiel.

Oumar Lamine DIALLO – Silence ! On réforme devrais-je dire, car nos états sont prompts à jouer sur l’effet de surprise pour nous prendre au dépourvu. Et pour se faire ils s’évertuent à nous distraire pour nous détourner de l’essentiel.

Aujourd’hui la Mauritanie s’est engagée dans une perspective de mise en place d’une nouvelle législation foncière. L’ordonnance 83-127 du 05 Juin 1983, qui régit la gouvernance foncière est décriée ; elle est même devenue obsolète. Certains la considèrent, à tort ou à raison, comme une étatisation de la propriété foncière.

Ce qui est sûr, que ses visées étaient non seulement de déposséder mais aussi de renforcer l’emprise de l’état, sur la gestion foncière. Et pourtant elle intervenait au moment où, nous pouvions tirer profit des expériences voisines car la Mauritanie était le dernier pays de l’ancienne AOF à édicter une réforme foncière, elle a dû attendre 23 ans pour faire sa propre réforme.

Alors que les autres l’ont fait au moment des indépendances ou aussitôt après. Cette ordonnance 83-127, a la particularité d’avoir rendu caduque la propriété coutumière. Alors qu’à la veille des indépendances (02 Aout 1960) nous avions connu une réforme, qui elle reconnaissait la propriété coutumière. Nous étions encore sous l’emprise coloniale.

L’unique combat, qui mérite aujourd’hui d’être mené, c’est celui de se tenir en sentinelles de la vigilance pour que la réforme foncière en vue reconnaisse explicitement la propriété coutumière. Se tenir en sentinelles de la vigilance pour que chaque mauritanien, quelles que soient : sa race, son ethnie ou ses origines ; voit sa propriété reconnue et protégée. Comme le stipule l’Article 17 de la déclaration universelle de Droits de l’homme : « 1-Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à une propriété », « 2-Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété ».

Se tenir en sentinelles de la vigilance pour effacer ce que certains appellent timidement les séquelles de l’esclavage. Se tenir en sentinelles de la vigilance pour défendre les droits de l’homme en général, y compris celui de l’accès des femmes à la terre, et ceux des populations autochtones en particulier. Que les fantassins des droits de l’homme fassent entendre leur voix d’une manière beaucoup plus audible ; en oubliant par moment leurs intérêts personnels.

Cette réforme doit être une occasion de régler d’épineuses questions liées à la gouvernance foncière, pour ne pas hypothéquer l’avenir de ce pays. Car la paix se fonde sur la justice. Donc nous devons légiférer dans le sens de contribuer à la paix et à la cohésion sociale.

Et pour se faire cette réforme doit obéir à une démarche participative : il faudra associer l’ensemble des acteurs y compris les représentants des communautés.

Cette réforme sera participative, ou ne sera ! Ainsi pour dire qu’il est impératif que cette réforme soit participative sinon elle n’en sera pas une « réforme ». Et de cette réforme se joue l’avenir de toute une nation, prête à se réconcilier avec elle-même, si le pouvoir lui en donne l’occasion.

Oumar Lamine DIALLO

cridem