Daily Archives: 08/02/2017

NECROLOGIE ET CONDOLEANCES DES FPC AMERIQUE DU NORD

Le bureau de la fédération ainsi que tous les militants de la fédération FPC/Amérique du Nord ont la douleur de vous annoncer de le décès de leur mère, tante et grand-mère Kardiata Aladji Dia mère de leur camarade Amadou Sadio Sow secrétaire aux affaires sociales de la fédération. Le décès est survenu ce matin a Ceenel Halaymbe.

Qu’Allah l’accueille dans son paradis , Wa Innalillahi Wa Inna Ilayhi raajioun.

Amiin.

le 08 Fevrier 2017.

Le département de la communication

S. Bachir Diagne (philosophe): «Des langues africaines, d’écriture et modernisées»

Penser et écrire l’Afrique aujourd’hui. C’est le titre d’un ouvrage, publié cette semaine, aux éditions du Seuil, sous la direction de l’écrivain congolais Alain Mabanckou.

Penser et écrire l’Afrique aujourd’hui. C’est le titre d’un ouvrage, publié cette semaine, aux éditions du Seuil, sous la direction de l’écrivain congolais Alain Mabanckou.

Il regroupe les contributions d’une vingtaine de chercheurs, d’écrivains et de penseurs de l’Afrique, qui ont tous participé au colloque du même nom, au Collège de France, l’an dernier. Notre invité, le Sénégalais Souleymane Bachir Diagne, philosophe et enseignant à l’université de Columbia à New York, a participé à ce colloque. Il nous livre son analyse.

Souleymane Bachir Diagne: Si il s’agit de penser l’Afrique, il me semble qu’il fallait revenir à la question des langues africaines et à une véritable politique des langues qui ferait que les langues africaines cesseraient d’être confinées dans les usages strictement privés ou encore dans des interactions strictement privées pour devenir des langues de création, des langues de réflexion philosophique, d’écriture, des langues qui seraient modernisées.

En même temps, il y a les langues d’Afrique que sont devenus, par la force des choses, le français, l’anglais ou le portugais. Par conséquent, avoir une politique diversifiée qui fasse que les langues africaines aient toute leur place dans une pensée de l’Afrique et pour l’Afrique, me semblait important.

Mais qu’est-ce que ça apporterait de plus de penser l’Afrique dans des langues africaines ?

D’abord, cela permet de renouer avec une histoire intellectuelle de l’Afrique. Les langues africaines ont été des langues porteuses de réflexion, de création et il n’est tout simplement pas acceptable qu’elles cessent de l’être. On ne pas laisser ces langues demeurer, comme ça, confinées dans des usages strictement privés. Pour vous donner un exemple, le swahili est devenu une des langues de l’Union africaine. Il est probable que dans les évolutions futures, on demande aussi qu’une ou deux langues ouest-africaines deviennent des langues de l’Union africaine. Nous sommes dans un mouvement, je crois, de renouveau des langues africaines et de renouvellement de leurs capacités à être des langues de création.

Pour accentuer ce mouvement, est-ce qu’il faudrait instaurer des politiques au niveau des Etats ? Est-ce que c’est ce qui manque aujourd’hui ?

C’est ce qui manque. Il faudrait avoir des politiques linguistiques claires, comme par exemple des politiques éducatives. Comment faire en sorte que ces langues interviennent dans le système d’enseignement, à côté des langues comme la langue française, par exemple, ou de la langue anglaise ? A quel moment faut-il introduire les langues africaines dans le cursus des enfants ? Est-ce qu’il vaut mieux, d’ailleurs, que leurs premières années soient consacrées à l’étude, dans la langue qui est la langue de la maison ? Toutes ces questions se posent, différemment cependant – il faut le dire – selon les pays. Mais il y a là évidemment une politique linguistique à avoir, y compris une politique linguistique d’ouverture des langues internationales, comme l’anglais.

Alors justement, vous ne mettez pas non plus face à face ces langues africaines et les langues que vous qualifiez de langues d’Afrique. Vous plaidez pour un aller-retour entre les deux. Pourquoi un aller-retour plutôt que tout simplement penser tout en wolof, par exemple, ou penser en swahili ?

Je ne crois pas que cela soit souhaitable. Justement de ce point de vue, je ne suis pas séparatiste. Je prends ma discipline, la philosophie. Il y a un avantage à penser – comme je le dis – de langue à langue. Penser un problème philosophique à la fois en français et en wolof éclaire ce problème. En effet, la manière dont nous pensons doit beaucoup également aux langues que nous parlons, aux langues dans lesquelles nous pensons et aux mots que nous employons. Etre un traducteur, pouvoir faire cet aller-retour entre les langues, c’est une certaine manière d’éclairer le problème philosophique auquel on a affaire.

Mais du coup, il faudrait parler dix, quinze langues ?

Je crois qu’il faut en parler au moins deux et qu’elles soient très différentes. Ce que je vise, c’est la capacité qu’a l’individu de ce décentrer, de regarder sa langue depuis une autre langue, de considérer son identité depuis ce qui n’est pas son identité.

Et vous-même, dans quelle langue vous pensez l’Afrique ?

Eh bien cela dépend. Je prends les langues dans lesquelles j’écris. J’écris en général en français quand j’ai le choix ; j’écris également beaucoup en anglais et j’écris plus rarement – mais je l’ai fait – en wolof. Chaque fois que je m’installe dans une langue, je m’installe pleinement dans cette langue-là, c’est-à-dire que j’ai le sentiment que je pense totalement dans la langue en question.

En revanche, les autres langues que je parle ou bien dont j’ai connaissance, sont quand même, d’une certaine façon, présentes dans ma pensée pour relativiser ce que je dis.

Cela permet toujours d’avoir cette manière de s’examiner et de se dire, est-ce que le fait que je parle telle langue ou que je pense dans telle langue explique la manière dont je pense ? Est-ce que je ne dis pas ce que je dis, uniquement parce que je pense en français ? Eh bien, si vous avez une autre langue à votre disposition, vous vous rendez compte qu’effectivement vous pouvez répondre à cette question.

Par Magali Lagrange

RFI

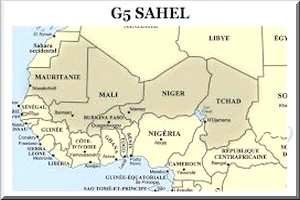

Le G5 Sahel est-il plus soudé que la CDEAO ?

Les Mauritanies – Après avoir affiché une belle leçon de solidarité lors de l’élection de la présidence de la commission de l’union africaine (UA), remportée par le Tchadien, Moussa Faki Mahamat, le G5 Sahel a posé ses baluchons depuis lundi 6 février au Mali. C’est pour les besoins du 4e sommet extraordinaire sur la situation sécuritaire au Mali et son impact au Sahel.

Les Mauritanies – Après avoir affiché une belle leçon de solidarité lors de l’élection de la présidence de la commission de l’union africaine (UA), remportée par le Tchadien, Moussa Faki Mahamat, le G5 Sahel a posé ses baluchons depuis lundi 6 février au Mali. C’est pour les besoins du 4e sommet extraordinaire sur la situation sécuritaire au Mali et son impact au Sahel.

Composé de la Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad, le G5 Sahel a mis les Bouchées doubles en marge de ce sommet, en créant une force commune afin de mieux lutter contre le terrorisme qui sévit de plus en plus dans cette région de l’Afrique.

Une situation qui vient encore une fois confirmer le bloc compact des pays membres dans cet espace. Bien qu’étant moins nombreux que la CEDEAO (15 membres), les 5 pays du Sahel sont déterminés à faire plus que cette institution en matière de sécurité. Ils comptent également relever le défi socio-économique.

En tout cas, le constat fait est que le Mali, le Niger et le Burkina Faso se désolidarisent de plus en plus de la CEDEAO au profit du Sahel. A titre illustratif, l’élection de la présidence de la commission de l’UA qui a vu tous ces 3 pays, voté pour le Tchad.

La prise de position de ces pays est-elle stratégique ou sécuritaire ? L’analyse est que ces 3 pays sont beaucoup plus préoccupés par des questions de sécurité plutôt que par le renforcement économique.

Dans le contexte actuelle, le G 5 Sahel dame le pion à la CEDEAO riche de plus de 300 millions de consommateurs et qui peine toujours à instaurer son unité et mettre en œuvre ses grands projets. La Mauritanie qui est l’un des plus grands défenseurs du G 5 et qui a quitté la CEDEAO en 2000, ne démentira pas cette hypothèse. Le pays trouve son compte dans cet espace qui lui permet non seulement de lutter efficacement contre le terrorisme, devenu un frein incontestable au développement mais également de dégager des perspectives sur le plan économique.

Le Tchad aussi ne regrette pas sa présence dans le groupe de 5. Ce pays qui est pourtant membre de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) est plus remarqué dans la zone G5 où il nourrit une ambition politico-sécuritaire très avancée, pour avoir été l’un des artisans majeurs de la lutte contre le djihadiste dans cet espace.

Maintenant, la question fondamentale est de savoir, est-ce que le Mali, le Burkina et le Niger ne vont-ils pas privilégier la sécurité en s’alliant beaucoup plus du côté du G5 Sahel?

Ibrahima Dia

cridem