Daily Archives: 26/02/2017

Un chant qui fait vibrer les héros

Le ‘’Yela’’ signifie originellement “vœux exhaussés”. À l’origine, un chant d’action de grâces, dédié, dit-on, en particulier au clan des ‘’Sissibés’’ (originaires du Boundou) et celui des ‘’Déniankobé’’ (originaires de Fouta). Avec le temps, et comme il était fort apprécié des ‘’Puular’’, il est devenu un panégyrique que les maîtres griots chantent pour leur chefs (“abo” ou “ardo”) en leur honneur. Le “Yela” est surtout une danse au rythme lent et envoûtant et peut être divisé en quatre parties. EnQuête vous le fait découvrir.

Le ‘’Yela’’ signifie originellement “vœux exhaussés”. À l’origine, un chant d’action de grâces, dédié, dit-on, en particulier au clan des ‘’Sissibés’’ (originaires du Boundou) et celui des ‘’Déniankobé’’ (originaires de Fouta). Avec le temps, et comme il était fort apprécié des ‘’Puular’’, il est devenu un panégyrique que les maîtres griots chantent pour leur chefs (“abo” ou “ardo”) en leur honneur. Le “Yela” est surtout une danse au rythme lent et envoûtant et peut être divisé en quatre parties. EnQuête vous le fait découvrir.

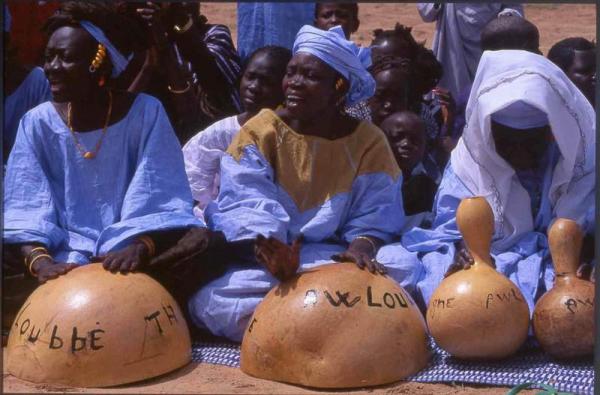

Le ‘’Yela’’, un genre poétique et musical ‘’pulaar’’. Il reste le plus populaire dans cette culture. Il est caractérisé par des chants entonnés par des femmes griottes et rythmés par des calebasses (numbali) et des gourdes (bolong). Les couplets racontent chacun une des pages les plus glorieuses de l’histoire du Fouta et du Boundou. Il est un mode privilégié d’exaltation des valeurs du groupe social. Il est, pourrait-on dire, le chant quotidien des femmes griottes. Par la magie des mots et des sons, il rappelle à certains qui l’écoutent leurs origines. Il reste l’une des meilleures illustrations du pouvoir d’action de la parole. On peut retrouver 4 types de ‘’Yela’’ dans le milieu ‘’pulaar’’.

Ainsi, est distingué le ‘’Yela Sissibé’’ qui ne chante que l’histoire de Malick Sy qui a fondé l’Etat du Boundou au 17e siècle. Le ‘’Yela Sebbé’’ qui ne relate que l’histoire des ‘’Déniankobés’’ entre le 16e et le 17e siècle. Ce ‘’Yela’’ a continué avec la révolution maraboutique de Thierno Souleymane Baal. Ce dernier peut être chanté en 2h de temps sans pour autant finir. Il y a aussi le ‘’Yela Torobé’’ qui est uniquement réservé au clan du même nom auquel appartiennent ceux qui se nomment Ly, Kane, Wane… On trouve aussi le ‘’Yela Foulbé’’. Il est juste dédié aux peuls portant les noms Sow, Ba, Ka, Diallo… Ce Yela relate l’histoire de Samba Guéla Djégui.

Cependant, il existe une différence entre le Yela du Boundou et celui du Fouta. Dans chaque contrée, les griots ne s’intéressent qu’à l’histoire de la localité. Par contre, précise la griotte Houlèye Lama Binta Seck, chanteuse, ‘’il est difficile de voir un Gawlo du Boundou et un Gawlo du Fouta chanter ensemble’’. ‘’Certes tous les Yela racontent une histoire, mais chacun d’entre eux a ses textes qui lui sont propres. On peut juste assurer les chœurs pour les autres genres, mais on ne peut pas chanter ensemble’’, précise-t-elle.

De l’avis de la fille de la grande cantatrice Lama Binta Seck, ce sont les Gawlo du Boundou qui sont à l’origine des variations notées dans les textes mais les peuples du Boundou et du Fouta sont les mêmes ; seules les histoires relatées diffèrent. En outre, le ‘’Yela’’ est né dans le Fouta et a suivi le déplacement des populations pour s’implanter dans le Boundou, une partie du Sénégal, où il a conquis ses lettres de noblesses. Selon Dr Ibrahima Wane, professeur de littérature africaine au département Lettres modernes de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), ‘’si l’on se fie au répertoire, à ce qu’on dit du Yela, il est étroitement lié au pouvoir ‘’dénianké’’, la dynastie qui était au pouvoir au Fouta Toro au nord du Sénégal entre le début du 16e siècle et la fin du 18e siècle. Ces ‘’dénianké’’ étaient connus entre le 16e et le 17e siècle par les combats qu’ils ont menés. Le Yela est très liée à la bataille, à la guerre et à la violence au pouvoir politique et militaire’’.

Le Yela est chanté par les femmes avec une mélodie ritournelle. ‘’Yela’’ veut dire les vœux exhaussés. Ce chant qui sert à ragaillardir les jeunes lors des cérémonies de circoncision se retrouve aussi dans les mariages pour les bains rituels accompagnant les veillées douces au clair de lune. Les baptêmes sont aussi des moments d’expression de ce genre musical. Lors des fêtes, celui qui a la chance de se trouver dans le viseur des Gawlos (griots) peut-être rehaussé au sein de la communauté, mais il doit se montrer généreux avec ceux-là qui chantent ses louanges.

Le Yela est chanté par les femmes avec une mélodie ritournelle. ‘’Yela’’ veut dire les vœux exhaussés. Ce chant qui sert à ragaillardir les jeunes lors des cérémonies de circoncision se retrouve aussi dans les mariages pour les bains rituels accompagnant les veillées douces au clair de lune. Les baptêmes sont aussi des moments d’expression de ce genre musical. Lors des fêtes, celui qui a la chance de se trouver dans le viseur des Gawlos (griots) peut-être rehaussé au sein de la communauté, mais il doit se montrer généreux avec ceux-là qui chantent ses louanges.

Les instruments traditionnels qui accompagnent le Yela sont les ‘’bolongs’’, sortes de cruches utilisées avec une rythmique accompagnant la gestuelle des mains et des pieds, ample et saccadée. Les danseurs, magnifiques dans leurs grands boubous, tournoyant des foulards au-dessus des têtes. ‘’Yela, yélé’’, la musique reste, la voix, l’air et la symphonie aussi qui appellent une dimension religieuse, culturelle et rituelle. Ce chant accompagnait les pionniers dans leur combat avec le cheval dépeint à travers sa noblesse, et la fidélité qui le caractérise dans son cheminement aux côtés de l’homme, de ses combats et ses voyages. Le ‘’Yela’’, poursuit le Pr Wane, ‘’sert aussi à encourager le griot, à le galvaniser, le pousser à aller au combat, à vaincre et à défendre son honneur. Il sert aussi au retour du combat à chanter la bravoure, la grandeur, le courage, la générosité du guerrier. C’est un chant autour des valeurs guerrières, morales et sociales’’.

‘’Le Yela est très liée à la guerre’’

‘’A l’origine, seules les femmes griottes chantaient le Yela mais aujourd’hui, cela a évolué. On voit aussi les hommes chanter le Yela. On peut dire que ce sont ces derniers qui ont modernisé d’ailleurs ce genre, car ils ont précédé les femmes sur la scène moderne avec des instruments comme le ‘’Hodù’’ et la guitare occidentale’’, explique Dr Wane. Mais, malgré cette modernité, dit-il, ‘’le Yela continue à se jouer de façon traditionnelle et dans des cadres traditionnels. C’est-à-dire, il y a toujours cet espace traditionnel avec les femmes assisses à même le sol sur des nattes avec le même art vestimentaire. À côté, il y a le ‘’Yela’’ qui est en évolution, qui épouse les nouveaux contextes’’. Ainsi, il note qu’il y a ‘’une production traditionnelle et une moderne qui évoluent à la réalité de la ville et celle du show business’’. Son avis n’est pas celui de la griotte Houlèye Lama Binta Niang. Aux dires de cette dernière, le ‘’Yela’’ perd son originalité une fois modernisé. ‘’On ne doit pas le moderniser au risque de sortir de la gamme. Le Yela est un genre musical purement traditionnel. C’est pourquoi, personnellement, je suis contre sa modernisation. Sinon, se limiter à le rythmer avec des Koras et balafons, pas plus’’, plaide Houlèye Lama.

Le ‘’Yela’’ porté sur les scènes du monde

Par ailleurs, le Yela est de nos jours porté aussi sur les scènes du monde par les artistes issus d’autres catégories sociales, à l’image de Baaba Maal. C’est dire donc que ce patrimoine collectif est tout simplement devenu le trait d’union des Haal pulaar de l’Afrique de l’Ouest, car il est au confluent de l’éthique et de l’esthétique pulaar. Une ouverture de plus qui n’agrée pas la jeune griotte Houlèye Lama Binta Niang. ‘’Le Yela est uniquement réservé aux ‘’Gawlo’’. Personne d’autre n’a le droit de le chanter. On a tendance à le banaliser. C’est pourquoi chacun se permet d’en user. Ils peuvent se permettre de le faire mais ils ne connaîtront jamais les secrets de cette musique’’, déplore-t-elle. Elle est encore plus frustrée par le statut de ‘’Roi du Yela’’ attribué à Baaba Maal. ‘’Il n’a aucune légitimité pour être roi du Yela’’, indique-t-elle.

‘’Tout le monde sait qu’il est Thioubalo (pêcheur) et un Thioubalo ne peut pas être un roi du Yela. Si cela est permis, c’est parce qu’il est parrainé par Mansour Seck qui est un Gawlo. Mais aussi si le Yela est connu de par le monde c’est grâce à Baaba Maal. On est reconnaissant pour tout ce qu’il a fait pour le rayonnement de cette musique mais cela ne fait pas de lui un roi du Yela. Chacun doit se limiter à son domaine.’’ Aussi, selon elle, ‘’on naît griot mais on ne le devient pas’’. Et grâce au ‘’Yela’’, beaucoup de griots arrivent à bien vivre en commençant par elle et ses sœurs. ‘’Tout ce que j’ai gagné dans ma vie par la grâce de Dieu, je l’ai eu en chantant du Yela. Grâce au Yela, j’ai sillonné l’Afrique et presque le monde entier. J’ai aussi pu faire le tour de tout le Fouta’’, conclut-elle.

HABIBATOU WAGNE

Mauritanie: la demande marocaine d’intégration à la CEDEAO bien accueillie

Le360 – La classe politique et le milieu d’affaires mauritaniens accueillent positivement l’intention du Maroc d’intégrer la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Cela d’autant plus que le retour de la Mauritanie au sein de cette institution est espéré depuis quelques années.

Le360 – La classe politique et le milieu d’affaires mauritaniens accueillent positivement l’intention du Maroc d’intégrer la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Cela d’autant plus que le retour de la Mauritanie au sein de cette institution est espéré depuis quelques années.

Moins d’un mois après son retour effectif au sein de l’Union africaine (UA), le Maroc a officiellement formulé une demande d’adhésion à part entière à la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), un marché de 15 Etats –la Mauritanie ayant un statut d’associé- et d’environ 350 millions de consommateurs.

La classe mauritanienne salue cette démarche comme découlant d’une vision politique et économique éclairée, par rapport aux intérêts du royaume, de la CEDEAO et toute l’Afrique, consciente que le développement du continent passe obligatoirement par une intégration renforcée des économies et par la suppression de barrières érigées par des micros Etats, dont les frontières ont été arbitrairement tracées à l’équerre et sur une carte suivant la volonté des anciennes puissances coloniales.

Ainsi, cette annonce a été positivement accueillie par les hommes politiques et les opérateurs économiques mauritaniens.

Pour Ahmed Ould Hamza, industriel, ancien président de la Communauté urbaine de Nouakchott (CUN), le royaume du Maroc «est dans la dynamique d’une démarche constante et cohérente, à double dimension: politique et économique. Ainsi, le retour au sein de l’Union africaine (UA) en janvier dernier, dont la portée politique est énorme pour tout le continent est-elle suivie aujourd’hui d’une demande d’adhésion à la CEDEAO qui sonne comme un complément économique indispensable à l’acte posé récemment à Addis-Abeba. Par cette démarche, le Maroc, qui a beaucoup investi sur le continent au cours des 15 dernières années, plusieurs milliards d’euros, va renforcer son ancrage en Afrique et affermir la dimension de sa contribution historique à l’intégration et à l’unité du continent».

Quant à Yahya Ould Ahmed Waghef, leader du Pacte national pour la démocratie et le développement (PNDD-ADIL), ancien Premier ministre, il accueille la démarche marocaine avec enthousiasme. «Oui, j’ai appris la nouvelle. Une éventuelle arrivée du Maroc au sein de la CEDEAO est une excellente chose. Car le marché ouest africain gagnerait beaucoup de cette nouvelle configuration, qui impactera également positivement l’économie marocaine. J’ai toujours plaidé pour l’appartenance de nos Etats à plusieurs Communautés économiques régionales (CER), car commercialement, cela permettrait une plus grande intégration de nos marchés. J’espère que la démarche pertinente des autorités marocaines va inspirer nos dirigeants, sans toutefois être très optimiste quant à une telle perspective».

D’autres y voient déjà une motivation pour une intégration plus large épousant le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest. Ainsi, pour Fatimetou Mint Khatri, ex-ministre de la Famille, de l’enfance et des affaires sociales, tout en saluant «l’importance et la pertinence de la démarche du Maroc», il «s’agit d’un pas indispensable vers une intégration de l’UMA et de la CEDEAO».

Comme bon nombre de Mauritaniens, elle explique aussi que les «responsables mauritaniens devraient réfléchir à un retour au sein de la CEDEAO, espace naturel de la Mauritanie avec lequel nous avons des intérêts énormes. Il faut d’ailleurs rappeler que même après le retrait formel et officiel de notre pays de la CEDEAO politique, les populations sont restées dans cette espace du point vu psychologie et dans leurs comportements. Les Mauritaniens vivent tranquillement au sein des pays frères membres de cette communauté, y mènent diverses activités et y gagnent honnêtement leur vie».

Ainsi, tout en saluant l’initiative marocaine d’intégrer la CEDEAO, hommes politiques et hommes d’affaires mauritaniens pensent également que les dirigeants devraient eux aussi être cohérents dans leurs démarches et rejoindre une communauté parmi les plus intégrées du continent dont la Mauritanie fut membre fondateur en 1975.

Toutefois, elle s’était retirée de la CEDEAO au début de l’année 2000. Le préavis de retrait transmis au siège de l’organisation à Abuja (Nigeria), informait du désir de Nouakchott «de concentrer ses efforts au sein de l’Union du Maghreb arabe (UMA) pour des raisons culturelles et aussi dans l’espoir que ses intérêts soient mieux protégés». Seulement, depuis sa création en février 1989, l’UMA n’est jamais allée au-delà des déclarations de bonnes intentions. Par ailleurs, le gouvernement mauritanien de l’époque avait également brandi l’argument de la perspective de la monnaie unique et la suppression des barrières douanières jugées non conformes à sa vision.

Seulement, en se retirant de la CEDEAO, «la Mauritanie laissait au Maroc et au Sénégal, nos voisins immédiats, la place de trait d’union dans le cadre de l’indispensable processus d’intégration des économies du nord et du sud de l’Afrique», note un haut cadre de l’administration publique.

Par ailleurs, de nombreux observateurs décelaient en arrière fond de l’acte posé par le régime de Maouya Ould Sid’Ahmed Taya au début des années 2000, des motivations communautaires et sécuritaires. Instruit par les exemples de la Sierra Leone et du Liberia, le pouvoir de l’époque semblait nourrir la crainte d’une éventuelle intervention de la CEDEAO dans les affaires d’un pays relativement fragile et sujet à des tensions communautaires récurrentes, dans un contexte communautaire acquis aux principes d’une démocratisation progressive des régimes autoritaires.

Il faut rappeler que la décision de retrait de la CEDEAO est intervenue dans un contexte marqué par des relations tendues avec le Sénégal lors des évènements de 1989 et des tensions sociales internes entre les composantes raciales en Mauritanie poussant le gouvernement mauritanien à se rapprocher davantage de l’UMA.

Toutefois, cette décision hâtive est décriée depuis lors par les opérateurs économiques mauritaniens. Les dirigeants actuels hésitent sur la démarche à entreprendre. Faute d’avoir le courage de demander une réintégration dans cet espace, ils sollicitent un Accord d’association dans la perspective de conclure un accord commercial comportant des concessions tarifaires et l’adhésion au protocole de la CEDEAO –tarifs extérieur commun et schéma de libéralisation des échanges.

Par notre correspondant à Nouakchott

Cheikh Sidya