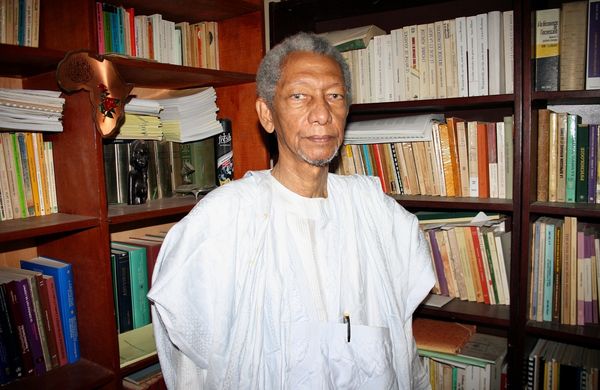

Dr Hussein Dia, psychiatre retraité : « Il y a beaucoup de familles mauritaniennes avec trop de malades mentaux, car les gens se marient entre eux chez nous »

Dr Hussein Dia. Crédit : MLK/Mozaikrim

Dr Hussein Dia. Crédit : MLK/Mozaikrim

Docteur Dia. Un nom qui résonne dans la conscience atavique de la plupart des Nouakchott. Premier psychiatre à pratiquer à Nouakchott en 1975, il rentrait alors de ses études médicales à Dakar, où il enchaîne avec des études psychiatriques, de 1963 à 1973. A la fin de ses études, il obtient une bourse de l’OMS, pour un perfectionnement en France de trois années. Des stages dans plusieurs hôpitaux sanctionnent ce cycle académique. A la retraite depuis 11 ans, il revient dans cet entretien sur la genèse de sa discipline en Mauritanie,les écueils rencontrés, la cohabitation parfois difficile avec la médecine traditionnelle, et l’avenir de sa profession.

———————————–

Depuis quand peut-on parler d’une médecine psychiatrique en Mauritanie ?

La psychiatrie a commencé dès mon retour des études en novembre 1975. A l’époque j’étais seul, et pour être explicite, même le premier spécialiste de la question. Il n’y avait pas du tout de psychiatrie; les malades étaient pris en charge en majeure partie par les thérapeutes traditionnels, ou envoyés à Dakar; ceux qui avaient plus de moyens continuaient à Rabat, ou en Europe.

Avez-vous été confronté à des difficultés à votre retour, pour la mise en place, et la diffusion de cette discipline ?

Il y a d’abord l’aspect de l’information sur la psychiatrie. Les gens ne savaient pas qu’il existait en Mauritanie un spécialiste. Se faire connaitre par les populations, et reconnaitre par les autorités a pris quelques mois. Durant ces premiers temps, ce sont plus les autorités médicales, qui ont aidé la discipline à émerger. Le directeur de l’hôpital national de l’époque, un collègue, m’a facilité mon installation dans l’enceinte de sa structure, avec ses propres moyens. C’est là que j’ai commencé à travailler. Il y avait un projet de construction d’un service pour malades mentaux; le directeur m’a affecté une zone de l’hôpital où j’ai commencé à prodiguer des consultations.

Les médecins généralistes et les infirmiers, je me rappelle, trouvaient assez incongrue ma présence sur « leurs » lieux. Quand j’allais au service de médecine générale, très souvent le personnel avait une réponse assez laconique, me répétant à l’envie : « Docteur, vous n’avez pas de malades ici ».

Finalement ce qui est arrivé, c’est qu’ils reçoivent une malade qui avait des symptômes particuliers et refusait de s’alimenter. Plusieurs bilans ont été faits, et aucune maladie organique n’a été décelée. Après plusieurs jours hospitalisée sous perfusion, ils font appel à mes services. J’ai accédé à leur demande, mais après l’avoir vue, j’ai demandé à la consulter dans mon local. J’ai demandé aux parents de la malade de m’installer une tente à l’endroit même où se situe la maternité aujourd’hui. C’était une place vide à l’époque. Et là, je l’ai mise sous traitement; au bout de trois jours elle a recommencé à s’alimenter et à parler. C’était un cas compliqué de troubles de la personnalité, une psychose schyzophrénique précisèment.

A partir de là, les gens ont commencé petit à petit à venir me consulter, d’autant que les populations sont assez curieuses de ces débuts. Particulièrement nos concitoyens maures, qui ont une très grande facilité d’adaptation à un contexte neuf. Ils ont appris que ça existait, et ils sont venus : Après avoir traîné des années chez les marabouts, et que la maladie ne disparaissait pas, ou ne s’atténuyait pas, ils sont venus tester cette nouvelle méthodologie scientifique. Les résultats étant relativement positifs, de bouche à oreille, ça s’est répandu assez rapidement. J’ai commencé à hospitaliser sous des tentes de la cour de l’hopital national. L’administration n’était pas contre, mais bon la majorité du personnel médical était composé de français. C’est allé assez vite; en quelques mois j’ai pu hospitaliser parfois jusqu’à 30 malades sous tentes. C’était un véritable campement psychiatrique au milieu de la cour de l’hôpital !

L’hôpital psychiatrique sera construit quand ?

Un pavillon psychiatrique sera achevé en 1978. Nous avons commencé à y hospitaliser quelques malades dans les chambres, tout en gardant parallèlement les tentes à l’hôpital.

Quelle a été la nature de vos relations avec les premiers patients qui venaient à vous ?

Evidemment les populations sont partagées : certains sont passés par ces thérapeutes, et ont eu des résultats parfois positifs mais de manière éphémère, car certaines maladies sont durables, chroniques, et la guérison est très temporaire. Souvent même il n’y a pas de véritable guérison, et ce sont ces personnes frustrées qui sont venues en grand nombre me voir, après 10 ou 20 ans de maladie d’un proche. A cela se sont ajoutés les nouveaux cas psychiatriques. A partir de là je consultais jusqu’à 40 malades quotidiennement. C’était beaucoup.

Est-ce qu’il y a des ponts aujourd’hui entre la médecine psychiatrique moderne, et la thérapie traditionnelle ?

C’est normal que les patients consultent beaucoup traditionnellement; ce n’est pas particulier à la Mauritanie. La difficulté c’est d’arriver à faire la différence entre ceux qui ont une certaine pratique adaptée à la culture mauritanienne, qui arrivent à faire la différence entre les maladies simples, graves, voire mortelles, et ceux qui n’ont pas cette fibre de thérapeutes traditionnels, et qui le font pour des raisons strictement pécuniaires. Ils ont une vision étriquée de la science et de la médecine. Pour eux les maladies psychiques sont des maladies liées aux djinns et esprits. Le prisme de la médecine traditionnelle est donc très variée.

On passe des marabouts informés qui n’hésitent pas à mener leurs patients en soins psychiatriques, à ceux empêtrés dans leur ignorance et qui laissent impuissants, la maladie de leurs patients s’aggraver, leur interdisant même de prendre des médicaments modernes. Ces derniers sont très dangereux. Ils ne savent pas faire la différence entre la science et le traitement traditionnel, qui existe partout dans le monde d’ailleurs. Ces tradtions peuvent être liées à la religion, à des connaissance splus ou moins occultes. Mais il est indispensable de faire la différence entre les maladies graves, chroniques, et qui ne guérissent pas avec des traitement psychologiques simples, parce que le traitement traditionnel c’est un traitement psychothérapeutique en général, or beaucoup de maladies mentales ont des origines biologiques, même organiques. Certaines sont mortelles. L’épilepsie est un de ces cas.

La recherche du savoir, même scientifique est un aspect de l’Islam pourtant…

Bien sûr ! Mais ceci n’est pas seulement propre à la psychatrie. Mais le thérapeute tradtionnel n’ayant pas fait tous les bilans nécesaires, ne connaissant pas toute la médecine, ayant une approche limitée, comme toute personne par ailleurs, il attribue toujours à la sacralité la maladie, et veut la soigner exclusivement par des formules sacrées. C’est toujours bien, quand on est bon croyant de consulter ce type de personnes, mais il y a des maladies organiques. Et notre religion musulmane, ne nous interdit pas, au contraire même, d’approfondir nos connaissances techniques, notre savoir, pour notre usage. Ça fait partie à mes yeux du devoir religieux du musulman, qui doit se dire qu’il n’y a rien en dehors d’Allah, et de sa Création. Tout ce qu’on peut trouver et utiliser dans cette Création, se fait donc sous Son regard, et Ses règles. La science n’est qu’une autre façon de détailler et découvrir Sa création. La science est un don d’Allah donc. C’est une compréhension plus simple et inclusive des choses. Les deux peuvent être associées tant que ça ne nuit pas à la guérison du malade.

On a eu l’exemple de ce type à Gassambery, qui a drainé des foules monstres. Il a émergé d’on ne sait où et prétendait soigner le diabète l’hypertension, et les gens jetaient les traitements suivis pour aller le voir; il y a eu beaucoup de morts. C’est un cas extrême montrant les dangers de ce type de traitement, avec un thérapeute mégalomaniaque et ignorant, prétendant tout soigner, sans ouverture sur la science, et le monde. Ces gens-là font de terribles dégâts.

Qu’est-ce que les autorités peuvent faire pour endiguer ces effets négatifs ?

Le sentiment que j’ai, c’est que les autorités montrent un certain laxisme. Il n’y a pas assez de rigueur pour canaliser ça. Je sais qu’il y a eu une tentative de créer une association de thérapeutes traditionnels; mais je ne la connais pas dans son focntionnement. C’est une bonne chose, mais cette association devrait être contrôlée un minimum. Il faut donner à ses membres les plus compétents, des indications : qu’ils doivent avoir des référents médicaux modernes, et avoir éventuellement des informations plus étendues sur les types de maladies rencontrées. Ce serait le début d’une coopération efficace. L’association contrôlerait ses membres, et interdirait à certains la pratique exclusive de la thérapie traditionnelle; elle ferait sa propre police.

Quelles sont les maladies mentales les plus chroniques en Mauritanie ?

Il n’y a pas eu d’étude scientifique comparative, mais le sentiment général partagé par les spécialistes de la question, est que notre société ayant ses coutumes (mariages consanguins, intertribaux, intercommunautaires…), il y a beaucoup de facteurs génétiques prédisposant une part importante de la population à certaines maladies. Du coup, nous avons un contexte où nous trouvons des familles avec beaucoup de malades.

Au niveau mondial, 1% de la population est schyzophrène, en Mauritanie la comparaison n’a pas été faite. Les troubles bipolaires (dépressions, maniaques- ndlr) me semblent un peu plus fréquents en Mauritanie, que ce que j’ai pu voir en France ou au Sénégal. Maintenant, les maladies les plus fréquentes, statistiquement, certaines études convergent vers le chiffre que 35% de la population mondiale pourrait avoir des troubles psychiques, mais seuls 5% sont vraiment graves, et sont des cas cliniques. Les autres sont des maladies relativement bénignes (anxiété, dépression…).

Objectivement, il ne semble pas y avoir une spécificité mauritanienne de ce point de vue, si ce n’est une pléthore de familles où il y a trop de malades mentaux, car les gens se marient entre eux.

Vous êtes à la retraite depuis 2004. Estimez-vous que la relève est assurée ? Quelle est l’évolution du personnel psychiatrique ces dernières années ?

Aujourd’hui, nous avons 3 psychiatres diplomés actifs (deux autres sont présents mais ne sont pas stables dans leur fonctionnement professionnel- ndlr). Si on compare ce nombre à celui de neurologues par exemple, on en a au moins sept, pareil pour les neurochirurgiens, peut-être même un peu plus, si certains sont en fin de formation. Or ces disciplines n’étaient pas pratiquées jusqu’en 1990 pour la neurologie, et 1998, pour la neurochirurgie en Mauritanie, mais elles ont cru plus vite dans leur personnel spécialisé. La différence est encore plus criante par rapport aux spécialistes de la médecine générale, comme la gynécologie, pédiatrie, gastroentérologie etc. La relève en psychiatrie a donc été très lente; j’ai appris récemment que trois personnes sont en formation à Dakar, et qu’elles devraient être prêtes d’ici deux ans.

Un dernier mot ?

(Il réfléchit longuement) Je disais au tout début de cet entretien que l’administration a été relativement positive à mon égard pour mon installation, mais je pense qu’elle est restée trop figée dans son attitude : c’est plus de la neutralité, qu’une acceptation active de cette nouvelle réalité médicale en Mauritanie. Il a fallu faire l’effort à mon niveau d’inciter des jeunes à faire des études dans cette voie psychiatrique dont les mauritaniens ont besoin. Or c’est à l’état de planifier les besoins médicaux de sa population, et d’en déduire les formations adéquates vers lesquelles pousser une partie de ses étudiants.

J’ai pu former des infirmiers de l’état, comme techniciens supérieurs en santé mentale : il y en a 30 à 35 aujourd’hui; certains se sont perfectionnés au Maroc, quelques-uns en Algérie, et trois promotions formées en Mauritanie même. Ils occupent des postes de responsabilité au niveau des régions. Il y a un manque de planification à ce niveau. C’est dû à une certaine négligence des autorités.

Chaque 10 octobre on inaugure une journée mondiale de la santé mentale, mais c’est assez formel : un laïus dans les locaux d’une administration, et le lendemain on oublie les enjeux de cette journée. Il y a des besoins dans les régions qui ne sont pas couverts : même les infirmiers que l’on avait réussi à placer là-bas ont été utilisés à d’autres fins, dans les soins généraux, certains ont été négligés et se sont orienté vers des activités plus rémunératrices comme ouvrir des dépôts de pharmacie ou prodiguer des consultations personnelles. Espérons que les prochaines générations de psychiatres mauritaniens sauront inciter plus de jeunes à s’orienter vers cette discipline. Le pays en a besoin.

Moziakrim.com

adrar-info