Dix ans après son putsch, dans quel état le président Aziz laisse-t-il la Mauritanie ? (1/2) Chronique d’une démocratie piétinée et d’une nation fragmentée

Du haut de son million de km² et de ses 4 millions d’habitants. Un travail rétrospectif s’impose d’emblée. Il est souvent dit de la Mauritanie qu’elle constitue un « trait d’union » entre le monde arabe et l’Afrique noire (pour reprendre les mots du premier président du pays, Mokhtar Ould Daddah). Toutefois, l’espace mauritanien n’est pas qu’un espace intermédiaire ou de transit : il est habité par des groupes sociaux qui le façonnent depuis des siècles. Pour rappel, le pays n’existait pas en tant que tel, et dans ses frontières actuelles, avant la colonisation – et la capitale, Nouakchott, n’est créée qu’à la veille de l’indépendance, en 1957 (date à partir de laquelle l’administration basée à Saint-Louis, capitale coloniale, commença son transfert). Si une ligne quasi-continue de villes d’étape pour les circuits caravaniers s’est progressivement mise en place, c’est surtout l’articulation entre circulation et production qui a favorisé l’implantation de centres urbains au cœur même du Sahara : Tombouctou et Gao, au nord du Mali, Ouadane (1141), Tichitt (1153), Chinguetti (1525) et Tidjikja (1680), dans le centre de la Mauritanie. Certaines d’entre elles (auxquelles il faut ajouter Oualata), des cités-bibliothèques, témoignent de l’importance de la ville dans l’islamisation de la région.

Le territoire de la Mauritanie a été successivement dominé par l’Empire almoravide, du XIème au XIIIème siècle, par celui du Ghana, au XIIIème siècle, Songhaï au XVème et XVIème siècle, Toucouleur au XIXème. Entretemps, des tribus arabo-berbères venues du Maghreb se sont également imposées, à partir du XIVème siècle – les Beni Illal et les Beni Hassân, qui ont donné leur nom au dialecte arabe mauritanien, le hassâniyya. L’instabilité frontalière, dans cette région largement nomade, est constante. Des émirats indépendants ou autonomes parviennent à se maintenir jusqu’à la fin du XIXème, et donnent même leur nom à quatre des régions actuelles de la Mauritanie : le Trarza, le Tagant, l’Adrar et le Brakna. Ils sont souvent en guerre contre des empires méridionaux de confession musulmane, tels que le Fouta-Toro (Peuls), qui s’impose autour du fleuve Sénégal à partir du XVIème, le Waalo (Wolofs) et le Gajaaga (Soninkés). Entretemps, les Toucouleurs, sédentarisés le long du fleuve, diffusent leur langue dans la région. La mosaïque mauritanienne est déjà en place. Les frontières sont mouvantes entre l’ensemble de ces proto-États dont la nature diffère parfois notablement, et les influences réciproques s’avèrent intenses.

Ancienne fortification sur les routes caravanières, dans la région de l’Adrar.

La pénétration française s’amorce en 1902, et elle restera toujours assez superficielle (au point que la capitale est « délocalisée » à Saint-Louis), même si elle inaugure de nouveaux axes commerciaux favorisant les villes du fleuve, telles que Saint-Louis, côté sénégalais, Kaédi et Boghé, côté mauritanien. L’organisation sociale des groupes nomades en ressort peu impactée, et à peine les Français construisent-ils des avant-postes militaires comme Kiffa et Aleg, ou des garnisons militaires autour d’embryons urbains, à l’image d’Atar. Le « Protectorat des Pays Maures » est proclamé en 1903, le pays devient colonie en 1920, mais n’est totalement pacifié que dans les années 30. Autonome en 1958, il n’accèdera à l’indépendance qu’en 1960, le 28 novembre.

Au fil des années 1950, la France a opté pour confier le pouvoir aux Maures blancs, en dépit de la prédominance des Noirs (et de l’usage de la langue française) dans l’administration coloniale et post-coloniale. Depuis lors, le pouvoir qui s’est installé dans la nouvelle capitale, Nouakchott, entretient l’idée que ce pays est, comme son nom l’indique, le « pays des Maures », même si jusque dans les années 80, la dépendance vis-à-vis des fonctionnaires négro-mauritaniens et des circuits d’approvisionnement sénégalais limitent la politique d’arabisation du pays. En 1973, l’adhésion du pays à la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et au sein de la Ligue arabe confortent sa reconnaissance internationale, notamment vis-à-vis du Maroc, qui a levé ses revendications sur le pays depuis 1969. Dans la foulée, l’adoption de l’ouguiya comme monnaie nationale, toujours en 1973, et la nationalisation de la MIFERMA (société des mines de fer de Mauritanie) l’année suivante, parachèvent l’émancipation vis-à-vis de l’ancienne puissance coloniale.

Les évènements des années 70 mettent toutefois à mal la stabilité du pays. Les sécheresses des années 1971-1973, et plus tard celles de 1982-1984, accélèrent la sédentarisation et les mouvements de populations vers Nouakchott, dont la croissance démographique laisse les autorités locales et nationales dépassées, incapables de gérer l’apparition de bidonvilles (kebbe) et les pratiques d’occupation illégale (gazra). Sur fond d’enlisement dans le conflit qui l’implique dans l’ancien Sahara espagnol depuis 1976, le premier président de la dite République islamique de Mauritanie, Mokhtar Ould Daddah, est renversé par un coup d’État en juillet 1978. Un cessez-le-feu est signé avec le Front Polisario en 1979, mettant fin aux prétentions mauritaniennes sur le Sahara occidental. Les présidents se succèdent alors : Ould Mohamed Saleck (1978-1979), Ould Ahmed Louly (1979-1980), et jusqu’en 1984 Mohamed Khouna Ould Haïdallah, connu pour avoir imposé de manière sévère la Loi islamique – y compris les châtiments corporels. À cette date, le colonel Maaouiya Ould Taya prend le pouvoir, par un nouveau putsch. Maître du pays pendant plus de 20 ans, il amorcera une vague de libéralisation économique, tout en confortant le caractère autoritaire et répressif du régime. Le pays poursuit sa paupérisation, les coups d’État manqués se succèdent, et le pouvoir s’enferme de plus en plus dans sa politique d’arabisation, accroissant le fossé entre les groupes ethno-linguistiques, avec les Maures d’une part, les Négro-mauritaniens d’autre part. Après la tentative de coup d’État d’officiers peuls en 1987, ce clivage atteint son point d’orgue lors des « évènements de 1989 », expression qui désigne des affrontements intercommunautaires qui ont éclaté cette année-là dans la vallée du fleuve, suivis par des tentatives d’épuration ethnique visant les Négro-mauritaniens et par d’importants mouvements de populations observés de part et d’autre de la frontière sénégalo-mauritanienne. Sur la scène internationale, la Mauritanie tisse ses principales alliances avec le monde arabe, en particulier la Libye de Mouammar Kadhafi (jusqu’en 1983) et l’Irak de Saddam Hussein. Elle participe même, en 1989, à la création de l’Union du Maghreb Arabe (UMA), et quitte la CEDEAO en 2000. Le « trait d’union » n’est plus.

Le péché originel du président Aziz : le « coup d’État de trop »

La dictature d’Ould Taya prend fin le 3 août 2005, lorsqu’une partie de l’armée conduite (entre autres) par Mohamed Ould Abdel Aziz organise un nouveau coup d’État. Le cousin du général Aziz, le colonel Ely Ould Mohammed Vall, assure alors la transition pour « mettre en place de véritables institutions démocratiques ». Bien qu’imparfaites, la junte militaire organise effectivement des élections. Après les législatives de novembre 2006, un scrutin présidentiel se tient le 19 avril 2007 : Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi est élu au second tour, à 52,89% des voix face à Ahmed Ould Daddah, demi-frère de l’ancien président. Pour la première fois depuis près de 30 ans, un civil accède à cette fonction. Sous la conduite des Premiers ministres Zeine Ould Zeidane (2007-2008) puis Yahya Ould Ahmed el-Waghf, le pays semble tant bien que mal sur la bonne voie pour démocratiser ses institutions. Et comme l’ont illustré les « émeutes de la faim » de novembre 2007, et la recrudescence d’attaques terroristes visant des ressortissants français (avec notamment une fusillade près d’Aleg, en décembre 2007), les défis sont alors considérables.

Bien que disposant à son arrivée des faveurs des militaires, Ould Cheikh Abdallahi va très vite – et bien maladroitement sans doute – perdre la confiance de ceux qui demeurent les véritables maîtres du pouvoir, et n’entendent pas le céder. Après avoir prononcé le limogeage de quatre haut-gradés de l’armée (dont Ould Abdel Aziz), les accusant de faire pression sur des parlementaires pour mener une fronde contre son gouvernement, le chef de l’État est victime, le 6 août 2008, d’un putsch mené directement par le général Ould Abdel Aziz, qui prend officiellement les rênes du pays. Le processus de démocratisation laborieusement amorcé en 2005 est interrompu, et l’État de droit en sort clairement affaibli. Si un nouveau scrutin présidentiel est organisé le 18 juillet 2009, il ne fait illusion pour personne : Ould Abdel Aziz est alors élu dès le premier tour, à 52,58%. Face à lui : neuf candidats, notamment le président sortant de l’Assemblée nationale et dirigeant de l’APP (Alliance Populaire Progressiste), Messaoud Ould Boulkheir (16,29%) ; Ahmed Ould Daddah, de nouveau candidat (13,66%) ; Mohamed Jemil Ould Mansour, alors leader du parti islamiste Tawassoul (4,76%) ; et Ould Mohammed Vall (3,81%), le cousin d’Aziz chargé de la transition entre 2005 et 2007, et qui s’est déclaré hostile au nouveau putsch – il déclara notamment que « le 6 août est un coup d’État de trop ».

Les différents scrutins organisés depuis dix ans ne font aucun doute quant à leur nature opaque et non-démocratique. Dès les élections législatives de novembre-décembre 2013 (organisées avec deux ans de retard, officiellement pour des raisons « techniques et logistiques »), l’Union pour la République (UPR), le parti présidentiel, remportait une large majorité des sièges (avec 21,3% des voix sur le scrutin de liste, 39,2% au 1er tour sur le scrutin par circonscriptions), face à une opposition morcelée. À peine Tawassoul, la branche mauritanienne des Frères musulmans, réunissait 13,7% des suffrages, et l’APP 7,4%. Mais le climat clientéliste entourant le pouvoir militaire et l’assurance d’une victoire de l’UPR tronquent les résultats en amont même de la campagne électorale (sans compter les cas de bourrages d’urnes et les pressions observées sur les électeurs le jour du vote), et il en est de même de tous les scrutins réalisés sous la présidence Aziz. Lors de la présidentielle de juin 2014, la quasi-totalité des partis optent pour une stratégie de boycott. Le président Ould Abdel Aziz l’emporte dès le premier tour à 81,89% des voix, face à quatre candidats, notamment Biram Dah Abeid (8,67%). Fondateur en 2008 de l’IRA (Initiative pour la Résurgence du Mouvement Abolitionniste), ce dernier, figure de la lutte contre l’esclavage des Maures noirs (Haratines), a su profiter de l’absence des autres formations d’opposition pour apparaître depuis lors comme l’un des principaux adversaires au président Aziz.

Globalement, l’opposition – à l’exception peut-être de Tawassoul dont les militants mènent sur le terrain un travail social qui fait gagner au mouvement notoriété et crédibilité – sort de dix années de régime militaire affaiblie, divisée, discréditée. Les partis comme l’APP, le Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD) d’Ahmed Ould Dadah, ou encore l’Union des Forces de Progrès (UFP), lointaine héritière des Kadihines (mouvement intellectuel de gauche des années 60-70, sorte de Mai 68 version mauritanienne), manquent de visibilité et d’ancrage populaire. Souvent incapables de renouveler leurs équipes dirigeantes, la situation de beaucoup de ces formations illustrent à la fois le renforcement des conservatismes de la société mauritanienne, notamment depuis la fin de la décennie 2000, et la gérontocratie qui s’est progressivement installée dans le pays, à presque tous les niveaux. Les postures, de même que la prolifération des mouvements politiques (créés par opportunisme ou par égo), desservent les causes des uns et des autres. Négro-mauritaniens, Haratines, partis dits de gauche (nationalistes, baathistes, etc.) : leurs motifs de contestation sont nombreux, mais aucune initiative n’est prise pour coaliser les mécontentements sur quelques principes clairs où tous pourraient se retrouver. Les tentatives de rassemblement, comme le Front National de Défense de la Démocratie, puis la Coordination de l’Opposition Démocratique (COD), suite au putsch de 2008 et à la présidentielle de 2009, sont en fait partielles et inefficaces, et leurs rares initiatives (appels, lettres ouvertes, marches, boycott…) restent sans impact tangible. Quant au « dialogue national » mené en 2016 entre le pouvoir et quelques partis d’opposition ayant accepté de négocier sur des éléments de réforme constitutionnelle (qui allait finalement aboutir au référendum d’août 2017), il s’est fait dans l’indifférence générale, et n’a abouti à aucune concession du pouvoir sur le plan démocratique.

Entre État de droit dysfonctionnel et régime autoritaire

Sur le plan politique, la Mauritanie vit une situation chargée d’ambigüité. En dépit des pressions imposées à toutes les voix qui menacent (sérieusement) le pouvoir, la société mauritanienne est relativement politisée, empêchant la répression d’étouffer toute contestation, comme cela a pu être le cas sous l’ère Ould Taya. De nombreux acteurs de la société civile et de l’opposition politique condamnent régulièrement la nature du régime, ses abus sur les droits humains, ainsi que ses dysfonctionnements divers (liberté d’expression et droits syndicaux bradés, cas avérés de torture, fragilité de l’État de droit dans les procédures policières et judiciaires, carences du Code pénal, etc.). Les mouvements contestataires restent toutefois rares et facilement dispersés par les forces de sécurité, à l’image des protestations d’étudiants qui se sont tenues cette année pour réclamer une sauvegarde du système de bourses universitaires existant. Dans ce grand spectacle que représente la politique mauritanienne, la jeunesse a bien du mal à trouver sa place (Mauritanie : la jeunesse peut-elle contribuer au changement ?). Dans la foulée des Printemps arabes, un « Mouvement du 25 Février » s’était bien créé dans l’objectif de dénoncer la corruption et les conservatismes religieux et tribaux, réclamer des élections libres et la fin du régime des militaires, mais l’élan finit par s’essouffler du fait de dissensions internes (le pouvoir parvenant à « retourner » certaines figures du mouvement en leur offrant des postes) et du manque d’assise populaire. Rares, les protestations illustrent aussi, parfois, le degré d’inconsistance intellectuelle (et d’inefficacité organisationnelle) de certaines figures autoproclamées « leaders » de la jeunesse, comme ce fut le cas avec la Marche (mort-née) de la Jeunesse mauritanienne, en avril 2017, dont les objectifs étaient vagues et sans contenu.

Alors que le second mandat d’Aziz aura été hanté par la question d’un potentiel troisième mandat (nécessitant toutefois une modification de la Constitution), le contexte de « fin de règne » a vu le régime opérer un durcissement ces derniers mois. L’occasion d’illustrer à quel point le pouvoir militaire, le président de la République en tête, fait fi de l’État de droit pour imposer ses choix. Signe de cette fébrilité, le 11 décembre 2017, l’Imprimerie Nationale décidait de suspendre l’impression des journaux de la presse indépendante mauritanienne, officiellement au motif d’une rupture de son stock de papier… circonscrivant la presse papier aux éditions de l’Agence Mauritanienne d’Informations et aux journaux gouvernementaux. Une décision qui suivait la fermeture des chaînes satellitaires privées, en octobre 2017, réduisant le champ télévisuel aux seuls programmes de la TV al-Mauritania. Dans un autre registre, le limogeage, à l’automne 2017, du chef du BASEP, le bataillon d’un millier de militaires chargé de la sécurité présidentielle, corps d’élite largement corrompu et au fonctionnement opaque dont le président Aziz est d’ailleurs l’ancien patron, n’est pas le fruit du hasard, et s’est accompagné de changements de titulaires dans plusieurs régions militaires : une réponse à la grogne supposée de militaires de rang intermédiaire vis-à-vis des pratiques népotiques du pouvoir et du marasme économique.

La décision (unilatérale) d’organiser un référendum pour modifier la Constitution, en 2017, est l’exemple le plus illustratif de ce raidissement. Après que la réforme ait été validée par l’Assemblée, le Sénat, pourtant acquis à l’UPR, en a rejeté le contenu, le 17 mars 2017. Un camouflet pour le chef de l’État, qui annonça le 22 mars suivant l’organisation d’un référendum dans le courant de l’année, dans un entretien télévisé assez pathétique où d’après ses propres mots, il annonça « ne pas [être] né pour perdre » et dénonça la « trahison » des sénateurs – qu’il avait pourtant reçus un à un la veille du vote parlementaire, pour « acheter » leur ralliement. Depuis, le sénateur Mohamed Ould Ghadda, figure de la fronde contre la réforme constitutionnelle et connu pour s’être penché sur des marchés de gré à gré menés par le pouvoir, a été arrêté plusieurs fois dans des conditions brutales, et demeure d’ailleurs toujours en détention provisoire, en dépit de son immunité parlementaire.

La modification apportée à la Constitution s’est résumée à un grand fourre-tout auquel peu de gens ont compris quelque chose. Pour faire court, deux questions étaient posées, l’une sur les symboles de l’État mauritanien (hymne, drapeau, etc.), l’autre sur des changements institutionnels. Le Sénat, qui avait osé s’opposer au chef de l’État, est supprimé, qualifié par le pouvoir d’« inutile », et des Conseils régionaux sont institués, actant d’un nouveau pas dans la décentralisation (amorcée en 1986), même si tout le monde ignorait le jour du vote 1) quelles seraient les compétences de ces nouvelles collectivités territoriales, et 2) si les limites des Régions existantes (Wilayas) se maintiendraient ou si des fusions seraient opérées – en novembre de l’année dernière, des rumeurs avaient en effet circulé évoquant un redécoupage ubuesque unissant notamment les Wilayas actuelles de l’Assaba, du Tagant et du Guidimakha.

Quant au changement des symboles nationaux, il illustre l’impasse dans laquelle s’enferme le pouvoir mauritanien depuis des décennies, à savoir une rhétorique qui voudrait que la Mauritanie soit exclusivement le « pays des Maures ». Deux bandes rouges horizontales ont été rajoutées au drapeau, à la mémoire des résistants à la colonisation – une référence qui parle exclusivement aux Maures, alors que les communautés négro-mauritaniennes assimilent plutôt la notion de martyrs aux « évènements » de 1989. De même, le nouvel hymne national, réalisé intégralement en langue arabe (classique), fait référence à l’arabité du pays, non aux cultures subsahariennes. Nombreux sont les Mauritaniens qui ne retrouvent dans ces symboles ni la diversité identitaire du pays, ni l’histoire partagée des peuples qui occupent le territoire mauritanien depuis des siècles. Quant à l’adoption d’une nouvelle monnaie (le 1er janvier 2018, l’ouguiya a perdu un zéro), bien que déconnectée du référendum, elle s’est faite de façon arbitraire, annoncée un mois avant, comme l’énième expression de la volonté du président Aziz de laisser sa trace sur les grands emblèmes de la Mauritanie.

Le coût du référendum de 6 milliards d’(anciens) ouguiyas, soit plus de 15 millions d’euros, a laissé les électeurs mauritaniens pour le moins perplexes, ce qui explique entre autres le niveau élevé de l’abstention (46,38%), sans doute sous-évalué par le régime. Le « oui » aux deux questions posées, supérieur à chaque fois à 85,6%, alors que la plupart des forces d’opposition ont appelé à boycotter la consultation, ne surprend personne. Qu’on ne s’y trompe pas, l’enjeu du référendum dépasse largement les questions de drapeau et de Sénat – même si le passage à un système monocaméral, après les élections législatives prévues en septembre 2018, devraient faciliter les tentatives de modification de la Constitution, si par hasard il venait à l’esprit du chef de l’État de vouloir briguer un troisième mandat. Il concerne plutôt la fusion du médiateur de la République et du Haut Conseil de la Fatwa et des recours gracieux, et surtout la suppression de la Haute Cour de Justice, qui, selon bon nombre de détracteurs du pouvoir, vise à annihiler toute tentative de poursuites politiques et judiciaires du président Aziz, une fois que celui-ci aura quitter le pouvoir.

Entre montée du fanatisme religieux et tensions intercommunautaires : la Mauritanie est-elle une poudrière ?

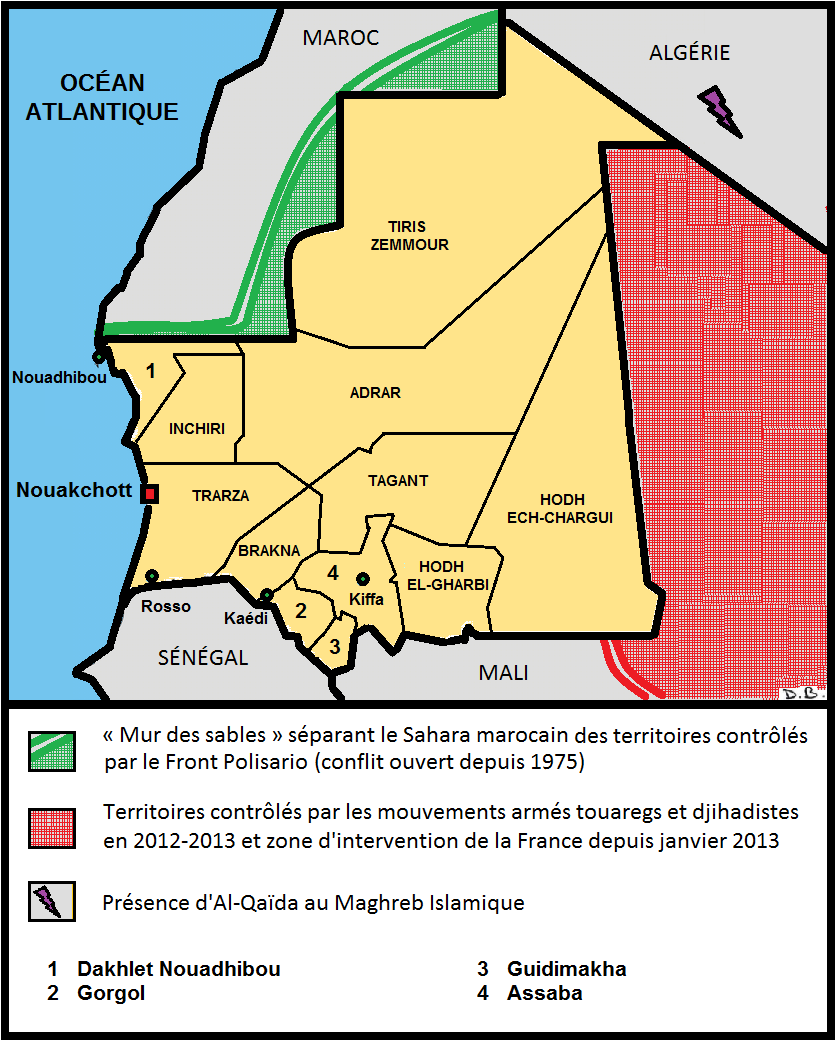

Grand chantier de la présidence Aziz : la sécurité. C’est d’ailleurs sans doute parce que la menace djihadiste grandissait à la fin de la décennie 2000 que la France n’a pas trouvé réellement à redire, sur son principe, au putsch contre Ould Cheikh Abdallahi – une manière de le cautionner. Alors qu’investie dans le cadre du G5 Sahel, la Mauritanie peut se targuer d’avoir instauré un climat de sécurité sur son territoire, des parts d’ombre demeurent. Il est incontestable qu’en comparaison au Mali voisin, la Mauritanie fait office de bon élève, ce qui peut expliquer d’ailleurs la bienveillance persistante de la France à l’égard du régime mauritanien, notamment après la dispersion des armes du régime Kadhafi dans le Sahara et le Sahel, et la crise dans l’Azawad malien en 2012. Même l’Algérie, à la frontière nord, a connu des répercussions de l’expansion des nébuleuses djihadistes dans la région, comme l’a illustré la prise d’otages du site gazier de Tiguentourine, près de la ville algérienne d’In Amenas, en janvier 2013. Mais tout n’est pas rose au royaume d’Abdel Aziz. En Mauritanie, pas d’évènements majeurs liés au terrorisme ces dernières années, même si la présence de djihadistes dans les prisons mauritaniennes est importante, et que le coup de feu reçu par le président mauritanien, le 13 octobre 2013, a de quoi interroger. Selon la version officielle, cet incident était le résultat d’un accident au cours d’un entraînement militaire ; selon des bruits de couloirs diplomatiques, il pourrait être le fait d’un groupe islamiste radical, ou encore d’une mafia impliquée dans les trafics divers liés à l’absence de l’État dans le Nord-Mali.

Le 13 octobre 2012, le président mauritanien était victime d’un coup de feu, tiré par erreur (semble-t-il) par une patrouille militaire, dans la confusion d’un barrage routier près de Nouakchott. Un épisode passé inaperçu en France, bien que le chef de l’État se soit fait hospitalisé, jusqu’au 26 novembre suivant, dans l’Hexagone.

Beaucoup plus inquiétantes, des suspicions existent sur un possible accord liant le pouvoir mauritanien et des groupes djihadistes. En effet, des documents saisis lors du raid américain sur le complexe d’Oussama Ben Laden au Pakistan, en 2011, déclassifiés en 2016, laissent entendre qu’Al-Qaida en Maghreb Islamique (AQMI) aurait envisagé une trêve avec le gouvernement de Nouakchott dès 2010. En échange de 11 à 22 millions de dollars, aucune activité terroriste et aucun enlèvement ne serait mené sur le sol mauritanien ; en contrepartie, tous les prisonniers d’AQMI seraient libérés et le gouvernement devrait éviter « toute attaque hostile contre les frères venant de ces territoires ». Si rien ne prouve jusque-là que le gouvernement ait accepté – la Mauritanie a d’ailleurs contesté l’authenticité de ces documents –, quelques évasions spectaculaires de prisonniers salafistes ont tout de même eu lieu depuis.

Le déclin des violences sporadiques orchestrées par AQMI depuis 2011 est attribué à plusieurs facteurs : une législation anti-terroriste stricte, un contrôle renforcé des 2.200 km de frontières partagées avec le Mali, la mise en place de forces de sécurité plus flexibles, et une coopération renforcée avec les États-Unis, en matière d’entraînement militaire. Sans oublier un meilleur partage des renseignements à l’échelle régionale, dont la création en 2014 du G5 Sahel, cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale – en matière de sécurité surtout – est l’un des symboles. À tout cela, beaucoup ajoutent le fameux accord avec AQMI. Dans ce contexte, l’absence de risque réel laisse penser que la question sécuritaire est surtout un moyen, pour le pouvoir, de détourner les citoyens (et les ambassades étrangères) des vrais problèmes.

Enfin, notons qu’aucun autre pays de la région ne produit autant d’idéologues de haut rang pour le mouvement djihadiste sahélien que la Mauritanie, et lors du conflit au Mali, des Mauritaniens occupaient des places de choix au sein des brigades anti-gouvernementales (les Katibas) ; un analyste américain mettait d’ailleurs en garde, en 2015, contre « l’accès libre d’AQMI à la majeure partie du pays ». En outre, la jeune génération semble sensible, si ce n’est aux idées radicales – pour ce qui est des jeunes hommes vivant en périphérie urbaine et ayant parfois déjà commis des délits mineurs –, du moins à une forme très avancée de conservatisme religieux et de lecture littérale du Coran. Cette attraction (à des degrés divers) des mouvances salafistes (violentes ou quiétistes) résulte à la fois de l’effondrement du système éducatif ; de la paupérisation des masses dans les quartiers périphériques de la capitale ; mais aussi de l’échec de l’opposition mauritanienne à proposer une alternative crédible s’inscrivant dans une action de terrain convaincante ; et de l’incapacité des équipes au pouvoir à construire un État-nation cohérent et uni, et à offrir au pays autre chose que des politiques accentuant les fractures et les tensions. À cela s’ajoute une tolérance coupable du gouvernement à l’égard des mosquées wahhabites parrainées par l’Arabie Saoudite, qui se sont multipliées ces dernières années et mettent à mal le courant traditionnel sunnite mauritanien, à savoir le rite malikite.

Forte de plus d’un million de km², la Mauritanie est aussi fragile de la configuration complexe de de son territoire. Très peu densément peuplé (moins de 4,5 habitants au km²), avec un quart de sa population concentrée à Nouakchott (et à l’exception de Nouadhibou, aucune autre ville ne dépassant 60 000 habitants), le pays possède de vastes espaces désertiques, qui accroissent les difficultés de liaison et de désenclavement. Ici, un village de la région du Tagant, dans le centre du pays. En outre, une telle situation géographique rend les frontières poreuses, difficilement contrôlables.

La coexistence des communautés était également (et reste) un vaste défi pour toute personne appelée à diriger la nation mauritanienne. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le président Aziz n’a pas su (a-t-il seulement essayé ?) combler les fossés qui séparent les communautés de son pays. Pour rappel, la Mauritanie est composée de plusieurs groupes ethno-linguistiques : les Maures, parmi lesquels on distinguera les Maures blancs (Bidanes) et les Maures noirs (Sûdanes), ces derniers comptant une large majorité d’anciens esclaves (Haratines) qui récusent pour beaucoup le terme de « Maure noir » et revendiquent de plus en plus une identité communautaire propre ; et les dits Négro-mauritaniens, c’est-à-dire les Peuls, les Soninkés et les Wolofs, auxquels s’ajoutent les Bambaras, non-reconnus dans la Constitution. L’histoire de la Mauritanie est marquée par un large brassage de ces cultures et des influences réciproques, mais, cela a été dit, le pouvoir ne valorise pas cette dimension plurielle de l’identité nationale. Il cherche au contraire, depuis longtemps, à « arabiser » le pays, l’administration, l’identité et l’Histoire, et par voie de conséquence à consacrer la domination de l’une des communautés sur les autres… alors même que qualifier les Maures d’« arabes » est déjà contestable en soi, sur bien des plans. L’organisation du sommet de la Ligue arabe, l’année dernière, s’est avérée une caricature de cette illusion forgée par la propagande d’État, puisqu’en dépit des efforts mauritaniens pour accueillir à peu près correctement les délégations et faire de l’évènement un succès diplomatique, seuls 17 des 22 chefs d’État de la Ligue arabe ont fait le déplacement, et la réunion, prévue sur deux jours, n’aura finalement duré qu’un après-midi – ce fut le sommet le plus court et la participation la plus faible jamais enregistrés dans l’histoire de la Ligue…

Depuis dix ans, Aziz a poursuivi cette course en avant aveugle et dogmatique qui jette ses bases sur des leurres historiques et identitaires. Cela se traduit entre autres par une dévalorisation de la langue française au profit de l’arabe. De nombreux écoliers et étudiants négro-mauritaniens, qui ne parlent pas et ne lisent pas l’arabe, vivent cela comme une discrimination ; de même, ils sont nombreux à dénoncer la localisation de la nouvelle Université de Nouakchott, au nord de la ville, difficilement accessible pour les quartiers périphériques majoritairement négro-mauritaniens ou haratines du sud et du sud-est. La difficulté de nombreux Négro-mauritaniens pour se faire recenser et pour renouveler leurs papiers d’identité est emblématique également, et elle touche notamment ceux vivant en diaspora à l’étranger. En outre, cela a été dit, une procédure national d’« enrôlement » à l’état civil empêche depuis quelques années des enfants de s’inscrire à l’école publique et de passer des examens nationaux obligatoires… et évidemment, ce sont en particulier les communautés noires qui sont touchées. Les exemples sont innombrables, et pourraient faire l’objet à eux seuls d’un article à part entière. Les récits de discrimination administrative ou à l’embauche, de contrôles policiers abusifs ou d’actes racistes purs et simples à l’égard des Noirs sont réguliers et creusent irrémédiablement le fossé entre Maures d’une part et groupes peuls, wolofs et soninkés d’autre part. Ils confirment le sentiment d’humiliation et d’injustice vécu par de nombreux Mauritaniens, et compromettent durablement le vivre-ensemble.

Tout cela n’exclut absolument pas l’existence d’inégalités au sein même de chaque groupe ethno-linguistique : chaque communauté négro-mauritanienne compte son propre système de castes, fortement discriminant, et d’ailleurs, les mariages mixtes sont rares entre communautés (y compris entre communautés noires), mais aussi entre castes au sein d’une même communauté. À titre d’exemple, il sera difficile d’argumenter qu’un maure blanc de la caste des forgerons de Nouadhibou ou de l’Adrar est mieux loti qu’un noble peul du Brakna, ou encore qu’un marabout soninké du Guidimakha. La question de l’égalité des droits en Mauritanie touche aussi au système de castes, et sur ce point également, le pouvoir n’a rien fait depuis une décennie. Mais si l’on résonne en termes de perception identitaire, force est de constater que dans l’imaginaire collectif, il est considéré que ceux qui ont le pouvoir sont les Maures blancs dans leur globalité. Et ce fossé, cette distance qui se crée depuis plusieurs décennies, la posture de l’État l’a fortement accentuée, par exemple avec le changement des symboles nationaux en 2017 (qui fait référence à l’histoire des Arabo-berbères), ou encore avec les sorties douteuses du président de la République sur la communauté haratine, les accusant de faire trop d’enfants et d’accentuer la pauvreté du pays – un comble, pour celui qui se veut le « président des pauvres » mais qui n’a pas fait grand-chose pour améliorer la santé maternelle et développer le planning familial et l’éducation.

Alors que la diversité des cultures (et leurs imbrications) constitue une véritable richesse pour ce pays, la politique chauvine et discriminatoire du gouvernement et de l’administration exacerbe les tensions interethniques et attise le spectre de la division, voire à terme de la guerre civile, avec ses conséquences potentiellement tragiques. Car cette situation se traduit de plus en plus, en particulier depuis les « évènements » de 1989, par une absence d’interactions sociales entre communautés. Le cas de la grève des taxis dans les quartiers périphériques, en mai 2017, a montré au pouvoir qu’il était face à une poudrière, ce qui n’a toutefois pas fait bouger d’un iota sa stratégie et son discours.

La Mauritanie compte plusieurs groupes ethno-linguistiques : les Maures, blancs (« arabo-berbères ») ou noirs (les Haratines), mais aussi des communautés dites négro-mauritaniennes : les Peuls, les Soninkés et les Wolofs. Ici, le vêtement traditionnel des femmes peules.

Pour accéder à la seconde partie de cet article : Dix ans après son putsch, dans quel état le président Aziz laisse-t-il la Mauritanie ? (2/2) Quand le népotisme est mis au service du sous-développement