Category Archives: culture

Slaves of History in Senegal: by Jori Lewis

If you descend from slaves in Senegal, your shame is an open secret and your life limited by stigma and disrespect.

It started a few years ago, with a conversation I had with my then-boyfriend, a Senegalese agronomist, first about peanuts and then about slavery. He lived in the Sine-Saloum region of Senegal, a four-hour drive from where I lived in the capital, Dakar. I was writing about the history of peanut agriculture, Sine-Saloum’s main crop, so I was often there.

In fact, we met in a peanut village, one of many where he worked with farmers to help find alternative, higher-value vegetable crops. One night I told him about how, through my research on the peanut, I was learning more about the history of slavery – a legal slavery that persisted until the turn of the 20th century here, despite its abolition in 1848 in France and its colonies, including parts of Senegal.

Like me, my boyfriend was an outsider; his family was from northern Senegal and Dakar. But he learned new things about this area all the time – about their djinns, their traditions and their mythologies. He had just learned that the large village where he’d been living for nearly a year had many descendants of slaves.

Of course I was intrigued.

Senegal’s hierarchical societies had historically included slaves who could be acquired in many ways. Some were captured in raids or taken as prisoners during war. Others were enslaved for debts or crimes. Still others were enslaved willingly, delivering themselves to a powerful leader in return for protection.

The practice of slavery in Senegal and throughout most of West Africa, was both similar and different from the slavery we had in the United States or the Caribbean. As in our system, a slave was not free to come and go as he pleased. His labour mostly belonged to his master and, often, so did his children.

But here the slave was not simply chattel. In fact, the rights and responsibilities of slaves varied from place to place. There were crown slaves who belonged to the king and performed key administrative duties in government or worked in the military as warriors. Those slaves often had slaves themselves. There were domestic slaves, who might have been born within the community. They usually could not be sold and were integrated into the larger society, almost as kin. And there were trade slaves who were probably recent captives. They could be sold to other communities.

Though legal slavery in Senegal has been over for more than 100 years, I was curious about how the descendants of slaves in that Sine-Saloum village saw their legacy. I wanted to talk to them about their experiences and try to understand their stories. But my boyfriend refused. He said that if I asked people about their slave past, I would hurt and insult them. Worst of all, if it were known that he was the one who brought me there, then it would make it hard for him to work with them. He would be known as that man who told that nosy American that they were descendants of slaves.

I said, why should that hurt and insult them, if it’s the truth? I am also a descendant of slaves. It doesn’t offend me to talk about my slave ancestors, or it wouldn’t, if I knew who they were.

My boyfriend was from a traditional family, proud of their history, which they could trace back to Koli Tengela Ba, a Fulani conqueror from the Guinea highlands who settled in northeast Senegal during the 15th century and created a dynasty there that would endure almost 300 years.

Slavery is our history in the US, but it is not who we are. In Senegal, the stigma of being a descendant of a slave still holds strong

My own family’s attempt at tracing our ancestors is a cold-case file. It ends with a freed slave named Pharoah, who fought on the Union side during the American Civil War. We found him through some pension documents, and we don’t know much about him beyond his purchase of the land in rural Arkansas where, for 100 years, Lewises farmed cotton, alfalfa and, funnily enough, peanuts, until they gave it up.

Pharoah was categorised on a census as a mulatto, so maybe his father was also his master. Maybe that is why he had been freed. But his mother’s identity is completely lost to us. Where did she come from? Did she know who her people were in Africa before they became slaves in the US? The answers are not just unknown – they are unknowable. But we still talk about the ellipses in our stories and dream about their beginnings.

My boyfriend said things are not like that in Senegal, and that I could not understand. Black Americans do not feel shame about slavery; they feel anger or sadness or any number of other emotions. The shame is for others; it is the collective shame of the US. Slavery is our history, but it is not who we are. In Senegal, the stigma of being a descendant of a slave still holds strong. For people of slave origin, their history is an open secret, one that is often difficult to speak out loud.

‘Slavery no longer exists, but it still exists as a kind of birthmark,’ said Abderrahmane Ngaïdé, a senior lecturer in history at Cheikh Anta Diop University in Dakar. Ngaïdé has been studying why slavery still attaches itself like an indelible mark to those who are descendants of slaves – both in his native country, Mauritania, and his adopted Senegal. He says that slavery had a technical side and psychological side: ‘The abolitions of slavery succeeded in eliminating the technical side. But the psychological side remains. And it’s difficult to eliminate.’ The psychological aspect affects the descendants of former slaves, sure, but it also affects the descendants of former masters and the society as a whole.

The relationships between the families of former slaves and former masters play out in a delicate, complex dance. Sometimes there is discrimination, subjugation and dependence for the families of former slaves. Sometimes there is interdependence and an extended sense of kinship, as with cousins.

‘The question is often what the stigma is,’ said Martin Klein, a professor emeritus of African studies at the University of Toronto, who has spent a good part of his career studying the traces of slavery in West Africa. He said that the stigma can be subtle and hard for outsiders to understand. It is not like apartheid or Jim Crow here.

And there has always been a give and take. ‘In any hierarchical society, there are benefits to the people at the bottom,’ he said. That is, sometimes society affords certain advantages to descendants of slaves who play their roles. Those benefits could be money, patronage or the support of the community. Families of former masters might help descendants of slaves go to school or get jobs. At marriage or baptism celebrations, descendants of slaves are expected to skin the requisite sheep and prepare the meals, but they are paid for it.

Bocar Racine Sow understands the role he is supposed to play. Sow is in his early 40s – unassuming and with a quiet sense of humour. When he can get work, he operates heavy machinery on road construction jobs. Yet, even though the country is awash in infrastructure projects, he has been out of work for several months. When I met him in the suburbs of Dakar, what he didn’t say was just as important as what he did. He was reluctant to say he was of slave descent, but admitted that others might have viewed him and his family that way when he was growing up in the village of Dar Salam. That small village straddles the Senegal River: one side in Mauritania, the other in Senegal.

On both sides most of the people are, or were, Halpulaar, a group related to the semi-nomadic Fulani people whose reach extends across West Africa. Sow was born on the Mauritanian side, but boundaries didn’t mean much to the people who lived on the river; they went back and forth to work and live and marry. In 1989, a conflict between herders and farmers upriver caused a border war between the two countries. Sow, his family and tens of thousands of other black Mauritanians either fled or were expelled and exiled to Senegal and Mali as refugees, blocked off on one side of the river.

Sow’s village and the larger Halpulaar society have relatively strict social categories. There are nobles, the toorobbe (clerics) and the subalbe (fishermen); there are the sebbe (warriors); there are the artisan groups – the weavers, jewellery-makers, cobblers and musicians; and there are the servile categories which include the maccube (slaves), a hard and ugly word that in the Fulani language is a deformation of majjube, which means ‘ignorant and bereft of light’.

Sow said that in the old days, when his parents were younger, the hierarchy was stricter than it is now. The maccube were literally not allowed to sit on the same level as a noble. They had to be physically lower – on a stool or on the floor. It was not lost on me that during our chat, I was in a chair and he was on a low stool as we passed around small glasses of attaya, a sugar-filled green tea.

‘The descendants of slaves know their limits and don’t even try for elected office, even if they have the right’

But Sow says that is all gone now, mostly. He grew up with people who came from all social categories – playing together and going to the same schools. ‘Between me and the toorobbe of the same age, we respect each other,’ Sow told me. But there are limits to their interactions: ‘We know that there is an inequality between us and that they are above me. There is an unwritten code of conduct. I know my limits. I know what I have the right to do and what I do not. And I don’t need anyone to teach me a lesson.’

The delineations are subtle. I pushed a little. Like what kinds of limits? He said, well, like intermarriage with the toorobbe; that should not even be entertained as a thought. Or becoming the village chief, that won’t ever be possible. It’s only natural; the chieftainship goes to families that founded the village. Since the slaves did not found it, they could not be eligible. Or becoming imam in a mosque, that too is impossible because he, and most of his cohort, never learned enough about the Qur’an. Even running for political office, which is theoretically possible, is a bit off-limits in his mind. ‘Most of the descendants of slaves know their limits and they don’t even try to become candidates for elected office, even if they have the right,’ he said. ‘It’s not possible to stop the sea with just my arms.’

The status quo is also maintained by society’s elites, educated to believe that they are above others. ‘Even those of us who are well-educated, we still have reactions,’ said Ngaïdé, who comes from a Halpulaaar village not far from Sow’s. ‘We might say: “You’re just a slave.” Even me, sometimes I have done that without even realising it. Because I was born inside this culture and I can’t not have those types of reactions.’ It is an issue that he tries to work on. ‘At the beginning, I had trouble talking to people about their social categories, but today I say that we need to talk about it. Because if we don’t talk about it, then nothing will ever change.’

Winter in Senegal does not bring snow or rain; it brings sand. The dry winds of the Harmattan blow the Sahara desert across West Africa and then across the Atlantic in a steady, gusting stream from December to March. It was February this year, in the middle of the Harmattan, when we were turning circles in the sand, looking for a village called Ndiankha Youssoupha in Sine-Saloum. It’s not on any maps and there were no signs, so at each collection of houses we asked passersby the way. They would indicate a direction, always saying that it was just a few kilometres away. But after nearly an hour we were still looking for it.

The horizon unfolded in stretches of gold, brown and dusty green as the path took us through a sandy forest of stumpy baobab trees and towering palms whose leaves whispered secrets in the breeze. We continued past a glimpse of water, a reminder that we were not that far from the coastal mangrove swamps that define the region. After that, there was a succession of harvested fields, their leftover stalks making the landscape feel half-finished, almost empty but full of things that had been left behind. Eventually, we found Ndiankha Youssoupha, a village like all the others – cement-block houses arranged in compounds, a small mosque, the requisite donkeys, sheep and goats, and, at its centre, a gloriously tall, old tree. At a house near that tree, I was ushered through a small courtyard into two rooms covered in photos of the deceased religious leader Baye Ibrahima Niass. There I met Lamine Diankha, the village chief, an elderly man in a striped tunic.

I had come to Ndiankha Youssoupha because its name appeared on a long list of villages that had possibly been founded by former slaves. I had found the list from the appendix of a Senegalese student’s master’s thesis, but there were few details about that village or any others. I chose it on a hunch and on the fact that, by asking friends of friends of friends, I’d got a phone number for the chief and arranged a visit.

I had been advised by some researchers and notable locals not to confront the subject of slavery directly. Instead, I should skirt around the issue before coming at it from the side. I should start by asking about the village history generally. Here, the villages often carry the names of their founders. What does the oldest person, the keeper of history, know about the founder? The founder’s father and grandfather? What was their relationship with the people in their old village? I should try to recognise the subtext. Most of all, I should prepare myself for failure.

So here in Ndiankha Youssoupha, I followed the protocol and started with lots of questions about the founder, one Ndap Diankha. Ndap had founded this village at the turn of the 20th century, and I was sure that his was the story of slavery for which I’d been searching. I asked Lamine Diankha why Ndap left his village, and what were his biggest challenges in leaving. People who had been enslaved in a particular village might leave and form their own villages to escape the influence of their former masters. But Lamine Diankha said there was no conflict between Ndap and his old village; it was only that he wanted more land: ‘He was looking for the sandy soil to grow peanuts.’ I continued to ask questions, sure that they could reveal the story of Ndap’s servitude. There was even a moment when Lamine Diankha seemed exasperated with me, asking: ‘Why do you care so much about Ndap? There were other village chiefs after him.’

he came home from the war with a new consciousness: he knew that slavery was over and had been for years

Then he told me a story. During the First World War, the French came looking for people to take up their fight and assembled nearly 200,000 West African soldiers. But Ndap decided not to send his own sons to war. Instead, he sent the sons and nephew of his slave, Ali: Malick, Babou, Mamadou and Youssoupha. A light bulb clicked in my head. ‘If Ndap Diankha founded the village, why is it called Ndiankha Youssoupha?’ Lamine Diankha smiled then. He said that Youssoupha, the son of the slave Ali, was his father and the second chief of the village.

How could Youssoupha have gone from slave to chief? Lamine Diankha explained that he had come home from the war with a new consciousness. He and his brothers and cousins knew then what they might not have known before – that slavery was over and had been for years.

‘Youssoupha made a decision one day that he would no longer work for his owners. He said to his master: “You are a man and I am a man. You have two feet and I have two feet. We are the same.”’ In order to have land to grow peanuts, Youssoupha just took it, saying that it was his own father who had cut all the trees and cleared the land with his own hands when they first came here.

I asked if Lamine Diankha knew where his family came from originally – anything more about who they were before they were Diankhas. He explained that his father Ali had been kidnapped as a small child; they think he was Diola because that was the language he spoke. ‘Ali, he thought Ndap was like his father. Ndap was all he knew.’ Ali was too young to know anything else about who his real people were. ‘We cannot know,’ said Lamine Diankha.

to be continued…

Nouveau membre de la Fédération : entrevue avec Bios Diallo de Traversées Mauritanides

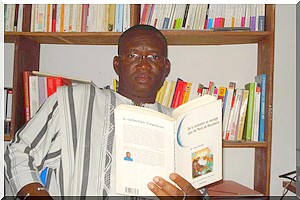

Ficdc – Bios Diallo est journaliste et écrivain. Il est auteur de 2 recueils de poésie : Les Pleurs de l’Arc-en-ciel (L’Harmattan, 2002) et Les Os de la terre (L’Harmattan, 2009) ; d’un roman, Une Vie de Sébile (L’Harmattan, 2010) et d’un essai : De la naissance au mariage chez les Peuls de Mauritanie (Karthala, 2004).

Ficdc – Bios Diallo est journaliste et écrivain. Il est auteur de 2 recueils de poésie : Les Pleurs de l’Arc-en-ciel (L’Harmattan, 2002) et Les Os de la terre (L’Harmattan, 2009) ; d’un roman, Une Vie de Sébile (L’Harmattan, 2010) et d’un essai : De la naissance au mariage chez les Peuls de Mauritanie (Karthala, 2004).

Collaborateur à Jeune Afrique, il a vécu plus de dix ans en France. En 2006 Bios Diallo s’est installé en Mauritanie, pour dit-il, se consacrer au combat de la culture. Depuis 2010 il dirige les rencontres littéraires Traversées Mauritanides !

Pour lui, dans un pays multiculturel comme la Mauritanie, la culture est un viatique régulateur de paix. Surtout lorsqu’on met à profit la diversité !

La Diversité est l’Autre en perpétuel dialogue

1- En quoi consiste l’événement, Traversées Mauritanides, que vous présidez ?

Bios Diallo : L’Association Traversées Mauritanides a été créée en 2006 du constat de la faible circulation du livre en milieux scolaires et du manque de motivation des élèves pour la lecture, contrairement au poids que prennent les images de télévisions, les réseaux sociaux et autres. Un double défi donc ; faire connaître les écrivains mauritaniens et encourager à la lecture. Ce qui nous a conduits, en 2010, à lancer les Rencontres littéraires Traversées Mauritanides. Pour matérialiser les choses, nous avions eu le parrainage de l’écrivain Cheikh Hamidou Kane qui viendra à la première édition à Nouakchott !

Depuis, nous invitons des écrivains du monde entier qui, avec leurs homologues mauritaniens, par des programmations ciblées sont conduits dans les écoles et à l’université, à Nouakchott et dans les régions. Avant leur arrivée, leurs ouvrages sont traités avec les établissements sélectionnés. Il y a un immense engouement, avec les visites dans les écoles, les concours Epelle-moi, Génies en herbe, mais aussi les ateliers d’écriture. Toutes choses qui encouragent les jeunes à aimer les études, et les écrivains rencontrent des lecteurs passionnés lors des conférences et dédicaces…

L’évènement a pour cibles donc les écoles et la culture sous le prisme la littérature. Cela relève d’un pari audacieux, qu’il fallait simplement oser ! Car la production et des plumes prometteuses existent. Même s’il demeure difficile de parler d’une littéraire mauritanienne, comme cela s’évoquerait pour le Sénégal, le Cameroun, le Togo, l’Algérie ou encore le Maroc. Mais il existe un élan qui permet le pari. La revue Interculturel Francophonies, de l’Alliance française de Lecce en Italie, vient de consacrer son N°26 de novembre-décembre 2014 à la littéraire mauritanienne d’expression française. Avant, des champs avaient été balisés par la défunte revue Notre Librairie (N°120-121, janvier-mars 1995) et par les universitaires Nicolas Martin Granel, Idoumou ould Mohamed Lemine et Georges Voisset qui publient Guide de la littérature mauritanienne, Une anthologie méthodique chez L’Harmattan en 1992, M’Bouh Séta Diagana (Eléments de la littérature mauritanienne de langue française, L’Harmattan, 2008) et Manuel Bengoéchéa qui consacre sa thèse à cette même littérature.

2- Votre pays est-il signataire de la Convention pour la diversité des expressions culturelles ?

Bios Diallo : Oui, la Convention a été signée il y a peu ! Cela dit, pour nous, la diversité est déjà dans l’ancrage social. La Mauritanie, entre l’Afrique au Sud du Sahara et celle du Nord au Maghreb, est un pays multiculturel, composé d’Arabo-berbères, de Peuls, Soninkés et Wolofs…. Ils cohabitent ensemble depuis des siècles. Il est rare de voir un Mauritanien qui ne parle au moins 2 langues. Et comme la littérature, comme d’autres arts, se renforce par ses corps métissés, nous œuvrons de plus en plus à donner de cette terre de brassages qu’est la Mauritanie les mécanismes nécessaires à son épanouissement. C’est dans cette dynamique que s’inscrit Traversées Mauritanides. Nous apprenons aux élèves, étudiants et amoureux de la littérature, que la culture est d’abord diversité, que la culture est ce qui interroge le plus les fils de nos rapprochements, que la culture est une constante main tendue vers l’Autre. La culture n’est jamais singulière, mais porte en elle l’ossature de ses diverses rencontres, d’identités avec d’autres peuples. Qui dit culture, dit un plus, puisqu’on se cultive par et avec l’apport de l’Autre.

3- Comment s’exprime l’appui des autorités publiques à la diversité des expressions culturelles ?

Bios Diallo : Diverses actions sont menées. Par exemple, dans les médias, télévisions et radios, publiques comme privées, les responsables ont entre autres obligations la représentation des différentes langues nationales dans les cahiers de charges. Autrement dit, en plus de l’arabe et du français, d’avoir des plages d’informations et des émissions en pulaar, soninké et wolof. Et il y a cette volonté du Président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, à l’équilibre social par la promotion de la culture. D’où la création, en 2011, du Festival des Villes anciennes. L’évènement offre l’opportunité de rapprocher les uns et les autres, par le biais de foires d’expositions, de débats littéraires, religieux et scientifiques. Et la Mauritanie, qui a l’avantage d’un Islam vécu et entretenu de la même manière par tous les Mauritaniens, bénéficie de cet atout, du nord au sud, de brassages.

4- Quelles relations les acteurs du milieu culturel entretiennent-ils avec le gouvernement, et quels soutiens ce dernier accorde aux arts et à la culture ?

Bios Diallo : Le Ministère de la Culture et de l’Artisanat a une multitude d’activités. En plus du Festival des Villes anciennes (qui se déroule alternativement à Chinguity, Tichitt, Oualata et Ouadane cités classées patrimoines par l’UNESCO), il y a des semaines régionales sur l’ensemble du territoire. Là, il y a une mise en exergue de la spécificité de chaque région par ses sports, jeux traditionnels, modèles d’organisation sociale et autres. Et dans le cadre du Programme Patrimoine, Traditions et Créativités au Service du Développement Durable de la Mauritanie, le Ministère de la Culture a instauré depuis 2011 en collaboration avec le Système des Nations Unies, l’UNESCO et d’autres partenaires un Festival National de la Diversité Culturelle. Cette manifestation, sur une semaine, regroupe non seulement les communautés nationales mais aussi les nationalités étrangères organisées en associations de ressortissants. Les structures associatives nationales, ne sont pas en reste, avec chaque année des festivals qui drainent du monde. Je veux citer Assalamalekoum, pour la musique hip hop, Nouakchott short films, pour le cinéma, la Nuit du rire, pour le théâtre, sans oublier les associations communautaires maures, pulaars, soninkés, wolofs qui toutes ont leurs riches calendriers. Et du côté du Ministère de la Culture il y a une volonté d’accompagnement. Les acteurs culturels peuvent, non seulement demander des soutiens financiers, mais aussi y aller pour des conseils et orientations auprès de partenaires établis ici en Mauritanie ou ailleurs.

5- Qu’attendez-vous de votre adhésion à la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle ?

Bios Diallo : Que nous puissions participer aux synergies qui s’opèrent ! Aucune culture ne peut vivre, et évoluer, en vase clos. La diversité commence par là. Avec cette Fédération nous pourrons apprendre et bénéficier des conseils, des astuces, mais aussi d’échanges avec d’autres confrères. Participer à leurs activités nous servira d’école. Tout comme nous serons prêts à les recevoir à nos programmes ou pour des visites en Mauritanie ! Les synergies et échanges devant se faire dans tous les sens, pour des acteurs culturels qui peuvent souvent manquer de moyens. Même cette présence sur votre site Web est une chose !

Pour terminer, je vous dis à quoi nos thématiques font échos. En 2010 nous avons traité Maghreb-Afrique, des cultures en partage pour montrer le statut tampon de la Mauritanie, Écrits et mémoire, en 2011, Écrits et cris, en 2012, Migrations et voyages, en 2013, et en 2014 nous avions abordé Diaspora entre Écriture et Construction. Un focus sur la Diaspora pour rapprocher celle-ci du pays d’origine ! Les voies sont multiples, de l’écriture aux projets sociaux. Vos lecteurs auront l’exclusivité de notre programmation 2015 !

Propos recueillis par Daisy Boustany

Source : FICDC

Adrar- info

«Fièvres» au Fespaco: l’Étalon d’or attribué au Marocain Hicham Ayouch

Ce n’est pas le grand favori Timbuktu, mais Fièvres du cinéaste franco-marocain Hicham Ayouch qui a remporté ce samedi 7 mars à Ouagadougou la Palme d’or africaine, l’Étalon d’or de Yennenga.

Ce n’est pas le grand favori Timbuktu, mais Fièvres du cinéaste franco-marocain Hicham Ayouch qui a remporté ce samedi 7 mars à Ouagadougou la Palme d’or africaine, l’Étalon d’or de Yennenga.

« J’ai la peau blanche, mais mon sang qui coule dans les veines est noir. Mon père est Marocain, ma mère est Tunisienne. Je suis Africain et je suis fier de l’être », a déclaré sous les applaudissements des 5 000 spectateurs du Palais des Sports à Ouaga 2000 l’heureux lauréat Hicham Ayouch en dédiant son prix à l’Afrique.

Le réalisateur, connu pour son caractère provocateur, raconte la rencontre entre un jeune de 13 ans, déraciné et violent, qui découvre son père lorsque sa mère est envoyée en prison. Au centre de Fièvres qui pose un nouveau regard sur la banlieue parisienne se retrouve la question : comment devenir père et fils ? L’extravagance du film consiste dans la manière d’aborder l’identité culturelle entre les grands-parents immigrés et musulmans pratiquants, le fils « paralysé » et le jeune désorienté. Le tout sublimé par une caméra portée par la nervosité et la tension du jeune et la léthargie du père.

Est-ce qu’il faut avoir de la « fièvre » pour changer les choses ? « Pour changer des choses, il faut du travail, il faut de l’amour et il faut éveiller les consciences » répond Hicham Ayouch en évoquant Thomas Sankara, le président révolutionnaire et héros de plusieurs films qui avaient créé l’événement lors de cette 24e édition du Fespaco.

« Même si j’ai grandi en France, je me sens profondément africain. » Né en 1976 à Paris, Hicham Ayouch est le petit frère de l’Etalon d’or de 2001 Nabil Ayouch (Les Chevaux de Dieu). Fièvres est son troisième long métrage, après Tizaoul (coécrit avec Hicham Lasri en 2006) et le très remarqué Fissures (2009). Sa distinction est aussi un hommage à l’ouverture du Fespaco à la diaspora africaine. Hicham a reçu l’Étalon d’or de Yennenga des mains de Michel Kafando, président de transition du Burkina Faso. Ce dernier n’a fait aucun discours.

Une pensée aux victimes de l’attentat à Bamako

« Nous ne cèderons pas un iota », avait déclaré au début de la cérémonie le chanteur reggae burkinabè Zêdess en allusion à l’attentat survenu à Mali, mais aussi en pensant à la transition politique au Burkina après une révolution dont il était l’un des acteurs.

À part lui, personne n’a évoqué à la cérémonie de clôture l’attaque terroriste au Mali. Ce qui est d’autant plus étonnant, vu que le Fespaco avait longtemps réfléchi de retirer le film antijihadiste Timbuktu (reparti pratiquement bredouille avec deux petits prix pour le décor et la musique) de la compétition pour éviter justement de devenir une cible symbolique pour un attentat. Et c’était le président burkinabé qui avait appelé le festival à diffuser Timbuktu.

Les films burkinabè créent la surprise

Pendant huit jours, Ouagadougou s’est à nouveau transformée en capitale du cinéma africain. Et ce sont les films du pays hôte qui avaient créé la bonne surprise. L’Œil du cyclone de Sekou Traoré n’a pas seulement remporté l’Étalon de bronze, mais aussi d’autre prix spéciaux comme le prix Oumara Gana du Fipaci et le prix spécial de l’Entente du CDAO.

Sans oublier les deux prix de la meilleure interprétation féminine et masculine pour Fargass Assandé et Maïmouna N’Diaye, le rebelle et la belle. Jouer le rôle d’une avocate qui défend un rebelle, qu’est-ce que cela signifie dans un pays de transition comme le Burkina Faso ? « Le fait d’interpréter ce type de personnages, de jouer dans ce genre d’histoire, signifie qu’on a un engagement quelque part, explique la comédienne. Moi, je suis engagée, pour le combat des femmes et que les choses avancent. »

Twaaga, de Cédric Ido a obtenu le prix spécial des courts métrages. Woyé Appoline Traoré à été félicite pour son histoire Eh les hommes! Eh les femmes! avec le prix spécial dans la catégorie séries. « Cela parle des conneries des hommes et aussi des femmes. C’est une série qui fait rire, du début jusqu’à la fin » explique la réalisatrice. Cellule 512 de Missa Hébié, le documentaire La Sirene de Faso Fani, de Michel K. Songo ont été également récompensés par plusieurs prix techniques et spéciaux.

La « Jeanne d’Arc » de la Kabylie

L’étalon d’argent a été décerné à la production algérienne Lalla Fadhma N’Soumer de Belkacem Hadjadj pour une fresque historique sur la « Jeanne d’Arc » de la Kabylie qui avait combattu les troupes coloniales françaises dans les années 1850. Avec le quatrième Etalon d’or pour le Maroc, ce prix confirme la bonne santé du cinéma magrébin.

Quant aux documentaires, ils ont surtout traité soit la violence et les conflits soit les problèmes de l’identité culturelle. Le premier prix a été attribué au Sud-Africain Desai Rehad. Miners Shot Down relate la lutte des mineurs contre les excès de l’exploitation capitaliste. « C’est un film sur un massacre perpétré contre des mineurs qui ont simplement demandé plus d’argent. Les veuves des mineurs tués seront très heureux de ce prix ici. »

Source: rfi

Abderrahmane Sissako: Le sacre par Bios Diallo

Horizons – Le Timbuktu, le Chagrin des Oiseaux, de notre compatriote Abderrahmane Sissako, vient d’être consacré Meilleur film par l’Académie des Césars en France. Récompense d’une passion !

Horizons – Le Timbuktu, le Chagrin des Oiseaux, de notre compatriote Abderrahmane Sissako, vient d’être consacré Meilleur film par l’Académie des Césars en France. Récompense d’une passion !

Il y avait une sorte de communion ce vendredi 20 février 2015, entre le Théâtre du Châtelet, à Paris où se tenait la 40e cérémonie des Césars, et Nouakchott. Car ils sont nombreux les Mauritaniens à avoir suivi, en direct sur différentes chaînes TV, ce rendez-vous des œuvres cinématographies. Fibre nationale oblige !

Il faut dire que l’ambassadeur qui nous y représentait, et tout le continent, porte l’étoffe d’espoir. Et Abderrahmane Sissako n’a pas déçu. Son film, Timbuktu, le Chagrin des Oiseaux, à lui seul a raflé sept statuettes, dont celles du meilleur réalisateur et du meilleur film. Et d’autres récompenses restent à venir.

Ce film, conçu et mûri au pays, a été tourné à Oualata. Il y a donc, à son origine, un défi et un honneur de la terre des ancêtres. Un orgueil. Un arbre que le destin fructifie toujours. C’est le souffle de reconnaissance que plus d’un Mauritanien a ressenti ce jour, quand le choix des jurés s’est porté sur Sissako.

« Pour nous, dit la ministre de la Culture et de l’Artisanat, Madame Hindou Mint Aïnina, ce prix est bien plus qu’un titre honorifique. Il atteste, démontre, que l’intelligence et l’esprit créatif des mauritaniens n’ont pas à être sous-estimés. Une preuve aussi que lorsque l’on fait une chose avec passion et conviction, on peut en attendre les fruits avec certitude. Et c’est le chemin que Monsieur Sissako a emprunté, lui qui n’a eu de cesse de mener son art avec rigueur et poésie. Enfin, par ses prix, poursuit la ministre, il donne l’exemple à tous les autres pour plus de créativité, d’ambition et d’audace dans tous les domaines ».

Dans le communiqué de presse, publié par le Ministère de la Culture et de l’Artisanat on peut lire : « Par cette distinction, Abderrahmane Sissako honore non seulement la Mauritanie en montrant la capacité et le savoir-faire créatif de ses enfants, mais aussi toute l’Afrique et le Monde arabe. » Il faut dire que notre compatriote est le premier réalisateur Africain, mais aussi du monde arabe, à décrocher ce César !

Nous le disions, ce film qui fait aujourd’hui l’objet d’éloges et d’attraits, a été entièrement travaillé ici. Le président Mohamed Ould Abdel Aziz, qui lui a accordé son soutien moral et financier « sans jamais interférer dans la progression de ce qui se faisait en respectant mon travail d’artiste, de créateur », comme l’a souligné Sissako lui-même, a été à la projection de son avant-première le 22 septembre 2014 au palais des conférences de Nouakchott.

Avec lui, le Gouvernement au complet à ses côtés ! Sans oublier les présidents du Sénat et de l’Assemblée Nationale, des représentants d’organisations internationales et un public passionné d’hommes et femmes de la culture…Une première dans ce pays où il n’existe plus aucune salle de cinéma ! Mais qu’importe, ce manque pourrait être corrigé. Tout au moins cela nourrit et redonne de l’espoir aux nostalgiques des salles obscures du 7e art.

En attendant, on salue différemment les distinctions du réalisateur d’Octobre (1993).

« Pour moi, dit Daouda Kenou, un compatriote qui a vécu longtemps au Burkina où il avait toujours l’embarra des séances de films pendant et après le Fespaco (Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou), c’est le moment ou jamais de faire que les cinémas rouvrent en Mauritanie. Ne serait-ce que deux salles à Nouakchott ! ».

Son argument : « Je sais, poursuit notre cinéphile, que le public est demandeur. L’ambiance du grand écran, la queue devant les salles, les discussions à l’intérieur avant et après les projections, sont des choses que la télé à la maison ne peut remplacer », défend-il.

« Je ressens une immense fierté et une grande joie en voyant tout ce triomphe lié au nom de mon pays, la Mauritanie, dit dans une expression de joie qu’elle a du mal à contenir Maïmouna Saleck directrice de l’Espace de la Biodivercité à Nouakchott qui a eu à abriter des projections du film. On peut penser ce que l’on veut du film, dire que c’est “une commande”… cela n’enlève en rien à sa beauté, sa sensibilité, sa poésie. Abderrahmane Sissako a fait fort en tout. Et il prouve que notre pays produit des hommes d’art capables d’offrir de belles et merveilleuses choses. Sissako, voilà un Mauritanien qui nous porte vers les plus hautes sphères culturelles…. Je ne pérore pas sur le reste », poursuit-elle en envoyant des textos à tous ceux qui partagent ses instants de bonheur.

« Qu’on soit Africain, ou simplement Mauritanien, on doit être vraiment fier pour ces trophées, dit l’artiste peintre Amy Sow costumière du film et qui a été sur tout le tournage de Timbuktu. Abderrahmane est un grand cinéaste, soucieux du détail. Ça montre aussi que le cinéma africain a un très bon niveau pour ce genre de compétitions [Césars, Cannes, Oscars…]. »

Puis Amy souligne sa reconnaissance : « C’est également, pour moi, une belle expérience. Comme dans d’autres choix, les comédiens notamment, Abderrahmane Sissako a voulu prendre des artistes locaux, du terrain, pour leur mettre la main à l’étrier. Et ça, c’est rare dans ce domaine, et ce n’est pas négligeable ! Moi cela m’a enrichie et je l’en remercie ».

L’artiste Limam Kane Monza abonde dans le même sens : « Ces prix dictent tout simplement la consécration d’un homme que nous avions toujours admiré, adolescents. Le cinéaste nous a toujours éblouis par son art, et sa manière très juste de faire, soutient-il. Avec Heremakono et Bamako, contre le diktat des Institutions internationales, nous ont merveilleusement interpellés, car renforçant l’engagement pour une meilleure Afrique. »

Puis, soucieux d’un soutien plus appuyé à la scène culturelle nationale, celui qui se surnomme le Président de la Rue Publique et promoteur du festival Assalamalekum Hip Hop, lance à l’aîné : « Ce prix est une très belle carte pour la diplomatie culturelle mauritanienne. Sissako doit, par conséquent, l’utiliser pour redonner à la culture, ici, son mérite. Nous avions tous nourri de grands espoirs suite à sa nomination auprès du président de la République.

Sans le charger, et à sa décharge, puisque les choses ont souvent des paramètres compliqués, surtout quand on est de l’autre côté, mais je trouve que c’est l’opportunité avec ses distinctions d’attirer davantage l’intérêt au soutien à la culture. Puisque voilà un geste qui redore le blason et fraye de nouveaux chemins, au cinéma mauritanien, et au-delà à toutes les cultures de la Mauritanie. Ce César est un instant qui pousse encore plus à m’attacher à mon pays, à agir pour lui. Nous disons Big Up à Abderrahmane Sissako et à toute l’équipe du film Timbuktu.

Puisse alors la Mauritanie et l’Afrique lui rendre les honneurs qu’il mérite et surtout à lui de se rappeler qu’il est un acteur, militant et non un faiseur d’actions », termine en claquant des pouces le rappeur !

Il apparait ainsi qu’au-delà du citoyen lambda, tout le monde des arts a vécu une journée de consécration, de grande satisfaction. Quant au film du sacre, il procède d’un acte militant, le refus de se taire. Face au règne des djihadistes, dans le Nord Mali. On sait le drame que cette occupation a causé depuis. Saison cruelle, avec la prise de Tombouctou en 2012.

Mais pour montrer ce que fut celle qui se faisait appeler la cité des 333 saints ou encore la perle du désert, Sissako a préféré donner la parole à l’image et aux bobines. Sous l’angle de la fierté de ceux qui y vivent et y résistent toujours. Car les habitants de Toumbouctou ne plient pas, relèvent la tête face aux insurgés maîtres qui narguent et détruisent les symboles du foyer de brassages ethniques, culturels, religieux et d’ouverture.

Les islamistes aux lois extrêmes ne remportent alors que des victoires partielles, puisque la dignité du dernier socle est ce qu’il y a de plus fort. Ceux qui ont marché sur Timbuktu le savent. Et le goût de l’inachevé ils l’auront toujours, puisque même diminués les hommes et les femmes de Timbuktu demeurent dignes. C’est cet honneur, cette image de dignité qui redonne espoir par le combat cinématographique, que vient d’opérer Abderrahmane Sissako. Chose qui demeure dans le parcours de l’artiste.

Puisque, à 54 ans, le natif de Kiffa a su se construire une filmographie à l’image de sa patience et de son engagement : Rostov-Luanda (1996), sur les traces d’un combattant de la libération angolaise qu’il a connu à Moscou pendant ses études de cinéma, La Vie sur Terre (1998), film tourné dans un village malien avec des poèmes du Martiniquais Aimé Césaire, et Bamako, en 2006, montre une Afrique qui élève la voix contre des institutions internationales de la Banque Mondiale aux remèdes peu adaptés au continent.

Ce César du Meilleur réalisateur n’est donc que mérité, après l’Etalon Yennega du FESPACO en 2003 pour son film Heremakono. Ce dernier a comme sous-titre en français En attendant le bonheur. Autant dire une morale qui augure des sacres. Et qui sait attendre… le fruit de ses actes sera toujours comblé !

Bios Diallo

Ps : Une projection GRATUITE du film Timbuktu, le Chagrin des Oiseaux est prévue ce mardi 24 février à 17h à l’Ancienne Maison des Jeunes de Nouakchott. La séance aura lieu en présence de la Ministre de la Culture et de l’Artisanat, de membres du Gouvernement et du Corps diplomatique.

cridem

César: le film franco-mauritanien «Timbuktu» triomphe avec 7 prix

Le film franco-mauritanien «Timbuktu» d’Abderrahmane Sissako, chronique de la vie quotidienne dans le nord du Mali sous la coupe des jihadistes, a triomphé vendredi à la 40e cérémonie des César, au cours d’une soirée qui a voulu célébrer la liberté d’expression.

Le film franco-mauritanien «Timbuktu» d’Abderrahmane Sissako, chronique de la vie quotidienne dans le nord du Mali sous la coupe des jihadistes, a triomphé vendredi à la 40e cérémonie des César, au cours d’une soirée qui a voulu célébrer la liberté d’expression.

«Timbuktu» a reçu sept prix, dont les prestigieux trophées du meilleur film et meilleur réalisateur.

«La France est un pays magnifique, parce qu’elle est capable de se dresser contre l’horreur, contre la violence, l’obscurantisme», a dit Abderrahmane Sissako, en référence aux immenses manifestations dans le pays qui ont suivi les attentats des 7, 8 et 9 janvier à Paris.

«Il n’y a pas de choc des civilisations, ça n’existe pas. Il y a une rencontre des civilisations», a ajouté celui qui est devenu le premier cinéaste d’Afrique noire à recevoir le César du meilleur réalisateur.

Le cinéaste a aussi tenu à remercier la France, «pays extraordinaire, ouvert aux autres» et son pays, la Mauritanie, qui «a accepté de protéger son équipe».

«Il faut croire que l’Humanité est capable d’un sursaut» face à l’horreur, a-t-il encore dit devant la presse. «Le cinéma joue son rôle dans ce sursaut là et c’est merveilleux».

Le Premier ministre français Manuel Valls a salué sur son compte Twitter le «sacre mérité» du film, soulignant qu’il fallait «résister à la barbarie».

«Timbuktu», éclairage sur l’extrémisme qui trouve une résonance particulière dans l’actualité, est également en course pour l’Oscar du meilleur film étranger décerné dimanche.

Célébrant la tolérance face à l’obscurantisme, le film inspiré de faits réels: le nord du Mali est bien tombé en 2012 sous la coupe de groupes jihadistes liés à Al-Qaïda, qui en ont été chassés en grande partie par l’opération militaire «Serval», à l’initiative de la France.

Nommé à huit reprises, «Timbuktu» –qui a aussi reçu les César du scénario, du montage, du son, de la photo et de la musique–, était le grand favori de la soirée face à «Saint Laurent» de Bertrand Bonello, sur la vie du couturier français, qui est reparti presque bredouille.

Film le plus souvent cité, avec dix citations, il n’a remporté que le César des meilleurs costumes, éclipsé par le raz-de-marée Sissako.

Dès le début de la cérémonie au théâtre du Châtelet à Paris, son président Dany Boon avait donné le ton, en soulignant que «en ces temps troublés, nous nous devons de montrer l’exemple et de faire preuve d’ouverture d’esprit, de tolérance, de respect, de générosité et d’amour».

«Le monde a bien besoin en ce moment qu’on lui raconte des histoires, de belles histoires pour que le monde continue de croire en son humanité», a-t-il ajouté.

– Adèle Haenel et Pierre Niney –

Face à cette déferlante «Timbuktu», les autres films se sont partagé les prix restants.

«Mommy», cinquième long métrage du prodige québécois Xavier Dolan, 25 ans, a emporté le César du meilleur film étranger. Le film émouvant, drôle et haut en couleur raconte l’histoire de Diane, mère exubérante qui hérite de la garde de son fils, un adolescent bipolaire, impulsif et violent, après son expulsion d’un centre spécialisé.

Ce drame familial avait fait chavirer le dernier festival de Cannes, où il avait obtenu le prix du jury, ex aequo avec «Adieu au langage» de Jean-Luc Godard.

Par ailleurs, Pierre Niney, qui prête sa grâce fragile à Yves Saint Laurent dans le film «Yves Saint Laurent» de Jalil Lespert, autre biopic sur le couturier français, a reçu le César du meilleur acteur, l’emportant sur son concurrent Gaspard Ulliel dans le film de Bertrand Bonello.

Adèle Haenel, 26 ans, a décroché le César de la meilleure actrice pour son rôle de jeune femme rebelle et impulsive se préparant à l’apocalypse dans le film «Les Combattants» de Thomas Cailley.

Ce premier long métrage d’un cinéaste de 34 ans, oeuvre la plus représentée derrière «Saint Laurent» avec neuf nominations, a aussi obtenu le César du meilleur premier film et celui du meilleur espoir masculin pour son interprète Kévin Azaïs.

La comédie «La Famille Bélier» d’Eric Lartigau, très appréciée du public, a quant à elle été récompensée par le César du meilleur espoir féminin pour la comédienne et chanteuse Louane Emera, 18 ans, découverte dans le télé-crochet The Voice.

L’actrice américaine Kristen Stewart, 24 ans, est devenue vendredi la première Américaine à remporter un César, pour son second rôle dans «Sils Maria» d’Olivier Assayas.

L’acteur Reda Kateb a quant à lui reçu le César du meilleur second rôle masculin pour son interprétation d’un médecin dans «Hippocrate» de Thomas Lilti.

AFP