Category Archives: culture

La Sorbonne islamique du désert mauritanien [Vidéo & PhotoReportage]

![La Sorbonne islamique du désert mauritanien [Vidéo & PhotoReportage]](https://www.cridem.org/media/photos/photo//Sorbonne_desert_58x3.jpg) Libération – Chinguetti, littéralement « la source des chevaux », est une petite cité coincée dans le désert mauritanien, grignotée par l’avancée du sable, affaiblie par la sécheresse et victime d’un exode massif.

Libération – Chinguetti, littéralement « la source des chevaux », est une petite cité coincée dans le désert mauritanien, grignotée par l’avancée du sable, affaiblie par la sécheresse et victime d’un exode massif.

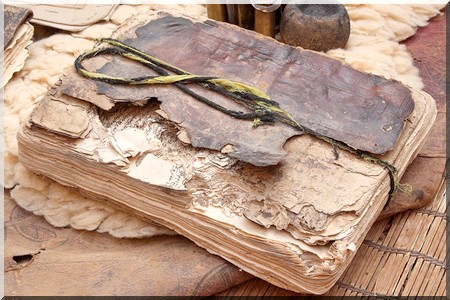

Chinguetti, c’est aussi l’un des premiers berceaux du savoir de l’Islam ayant abrité une université islamique, une cité médiévale inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la 7ème ville sainte de l’Islam et l’un des derniers sites survivants de Mauritanie habité depuis le Moyen Age. Chinguetti est l’une des perles du Sahara. Surnommée « ville des bibliothèques » ou « Sorbonne du désert », elle est fondée autour du XIIe siècle pour offrir des haltes aux caravanes traversant le Sahara, à la croisée de l’Afrique du Nord et l’Afrique noire. Foyer de la culture saharienne, elle conserve des milliers de précieux manuscrits et de livres rapportés de l’Orient et des quatre coins du monde arabo-musulman par les marchands.

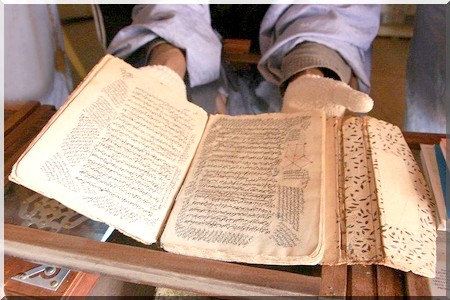

Malgré la rareté du papier dans le Sahara, la culture de l’écrit, rendue possible grâce aux peaux de gazelles et au développement du métier de copiste, était florissante. Aujourd’hui, plus de 7 000 manuscrits, dont certains datent du IXe siècle, sont conservés par une dizaine de bibliothèques et sont la propriété de grandes familles qui se les transmettent de père en fils selon le droit coutumier.

Les conditions climatiques extrêmes ont un effet paradoxal sur les documents : alors que la sécheresse préserve les couleurs des enluminures et calligraphies, elle craquelle les manuscrits et les fragilise. Si ce précieux trésor a traversé les siècles, la cité est aujourd’hui confrontée à de nombreux problèmes.

Tout comme les manuscrits de Tombouctou, ceux-ci font face à une carence de leur conservation et une préservation rendue compliquée par l’usure du temps, l’avancée du sable, les différences de températures, les termites, la manipulation fréquente et des incendies et inondations qui ont déjà entraîné une perte importante de collections.

Bibliothèque al Ahmed Mahmoud, «le savoir est une fortune qui n’appauvrit pas celui qui en offre»

La famille Al Ahmed Mahmoud fait partie d’une des dix lignées qui détient une bibliothèque. Econome dans un lycée, Seif Islam nous ouvre les portes de son patrimoine familial dont il s’occupe grâce à ses maigres revenus. A l’abri des regards, dans l’une des plus anciennes bâtisses, se trouve un précieux trésor mémoriel composé de manuscrits traitant de sciences religieuses, d’astronomie, de médecine, de poésie, de littérature, de généalogie, de mathématique, etc.

Il nous explique son système de conservation et de classement dans des boîtes d’archives, seul don de l’Unesco. « On a commencé à scanner les documents car ils sont très fragiles et on aimerait pouvoir en faire profiter tout le monde. Nous espérons à partir de cette base de données mettre un catalogue sur Internet ».

Tant pour des raisons financières que pratique, la numérisation est compliquée dans cette région et le manque de moyen humain et matériel est flagrant malgré le classement de la cité au patrimoine mondial de l’Unesco. Il nous fait part du paradoxe de la préservation de ces documents, présentés aux touristes de passage au risque de les abîmer, pour sensibiliser le public et toucher des aides afin d’entretenir ces mêmes livres.

Certaines aides sont tout de même apportées pour sauvegarder ce précieux patrimoine, tant nationales avec la Fondation Nationale pour la sauvegarde des villes anciennes dirigée par un descendant d’une grande tribu de Chinguetti, qu’internationales avec notamment le projet de sauvegarde des bibliothèques du désert.

Fruit d’une initiative italienne, le projet lancé en 2007 a permis de former des conservateurs mauritaniens qui pratiquent aujourd’hui à l’Institution Mauritanien de recherches scientifiques (IMRS) et dans les 5 laboratoires de conservation aménagés en 2009 dans les quatre cités anciennes que sont Chinguetti, Ouadane, Tichitt et Oualata.

En ouvrant ses portes et sa mémoire à un tourisme responsable et respectueux du patrimoine naturel et culturel, la perle du désert lutte contre son isolement et les menaces terroristes. Un partage du savoir, qui on espère, durera encore des siècles.

C.

https://www.youtube.com/watch?v=NW8SO_36F18

Source : Liberation (France)

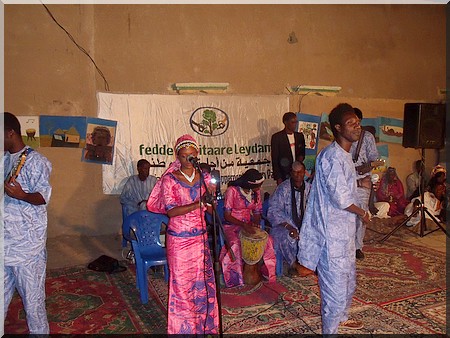

Nuit Culturelle à Arafat : L’Association Yellitaare Leidam perpétue la tradition Peulh

L’association Yellitaaré leidam, ou association pour le développement de mon pays a organisé une soirée culturelle à Arafat, près de Four Kawass. Les membres et sympathisants de cette organisation de jeunes Foulaabe sont venus en grand nombreux de presque tous les quartiers de la banlieue de Nouakchott : Dar Naim, Zataar, Toujounine, Riyad, Elmina, Sebkha, Dar El Baida, Tarhil et Arafat

Ce fut l’occasion pour cette association de revisiter quelques pans de la culture peulh dans sa diversité. Outre les prestations de la troupe Diddal Jaalal, le public a eu droit à des sketchs sur quelques traditions peulh : le rapport du berger et de son troupeau, comment la femme peulh trait et traite le lait pour en tirer le beurre. Chaque aspect a été expliqué au public dont la majorité ignore comment ont vécu leurs ancêtres. C’est avec une démarche assurée, une fierté au visage, une calebasse vissée sur la tête, que des jeunes femmes, habillées en tenues traditionnelles sont apparues sur la scène, elles étaient suivies de jeunes garçons avec les outils ou armes de berger. Le public a exulté.

Ces aspects de la vie traditionnelle peulh que la grande sécheresse des années 70 et ses conséquences que sont la disparition du bétail et l’exode rural ont fortement détruits. L’un des combats de l’association est de permettre aux jeunes peulhs d’aujourd’hui de revisiter leurs traditions, de s’en approprier, de les perpétuer mais aussi de jeter un pont entre ce passé là et le présent marqué par une modernité rampante et envahissante, a indiqué au reporter du Calame, Issagha Harouna Bâ, le président de l’association.

Créée en 2009, l’association yellitaaré Leidam a pour ambition la lutte contre l’analphabétisme, la déperdition scolaire, contribuer au renforcement de l’unité nationale et la cohésion sociale, la protection de l’environnement, la question du genre, les mariages précoces… Des actions qui demandent de de gros moyens, ce dont ne dispose pas pour le moment cette jeune association en quête de moyens, déplore M. Bâ. A cette occasion d’ailleurs, il a invité les membres à doubler d’efforts, mais aussi lancé un appel aux bonnes volontés, nationales et internationales afin de permettre à son organisation d’atteindre ses objectifs nobles et variés.

le calame

Humeurs entre Setif et Tidiane N’Diaye…

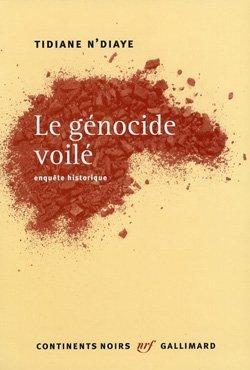

Et aujourd’hui veille du 10 mai comment ne pas évoquer ce crime odieux contre l’humanité: l’esclavage? Certes l’esclavage est illustré aujourd’hui par ce Crime du commerce triangulaire mais ne peut se contenter de ce segment trop réduit tant dans son histoire l’humanité n’a eu de cesse de développer cette sorte d’économie, de domination. Prendre conscience comment même des textes “sacrés” entérinent l’esclavage… Et qu’aujourd’hui plane sur cette question un déni que certains auteurs courageux finissent par aborder. J’en veux l’exemple de Tidiane N’Diaye. On s’apprête à fêter la “Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leur abolition” axée principalement sur la traite transatlantique. Pan tragique de notre histoire mis en exergue. Mais… Mais l’Europe n’a pas eu le monopole de la traite. Il y a eu d’autres traites, au moins et sinon plus importantes, à savoir les traites orientales et transsaharienne s organisées par les Arabes. Ces dernières furent tout aussi violentes et dévastatrices pour l’Afrique et leurs descendants que la traite transatlantique, et cautionnées par l’islam tout comme le christianisme a pendant longtemps justifié l’esclavage. Importance du livre ” sacré” dont les remises en question impossibles ont autorisés les justifications de la mise en esclavage et surtout de sa permanence comme système économique de domination. J’en reviens donc au courage de ceux qui s’opposent au déni et mettent au défi ceux qui veulent tout simplement ne pas regarder leur histoire droit dans les yeux. Tidianne N’Diaye écrit: ” Alors que la traite transatlantique a duré quatre siècles, c’est pendant treize siècles sans interruption que les Arabes ont razzié l’Afrique subsaharienne ” ” La plupart des millions d’hommes qu’ils ont déportés ont disparu du fait des traitements inhumains et de la castration généralisée “.

Aujourd’hui j’ai cette neuve de rappeler l’interview qu’il a accordé à la chaîne Outre-Mer 1ère lors de la publication de son ouvrage ” le génocide voilé ” publié chez Gallimard. Ce n’est pas la première fois que je cite les travaux de l’économiste et historien sénégalais. C’est un homme absolument remarquable qui mérite toute l’attention des humanistes.

Sur un plan historique, écrivez-vous, la traite négrière est une invention du monde arabo-musulman. Comment cela ?

Tidiane N’Diaye :“J’ai l’habitude de rappeler que mon travail ne cherche à communautariser ni l’histoire ni les mémoires. Ce qui serait la porte ouverte à une hiérarchisation victimaire, donc une approche dénuée de tout caractère scientifique. Par conséquent pour ce qui nous intéresse ici, puisque j’ai titré cet ouvrage ” Le génocide voilé “, faisant allusion à la castration massive que subissaient les captifs africains, au cours de la traite arabo-musulmane, je n’ai pas oublié de rappeler d’abord, que les premières victimes de cette calamité furent les Slaves, que les Vénitiens et les Marseillais allaient razzier en Europe centrale et orientale, pour les vendre aux notables du monde arabo-musulman. Cela devait durer toute l’époque carolingienne au Xème siècle sous les monarques saxons Henri l’oiseleur et Otton Ier. Comme on sait, il fallut l’émergence d’États puissants en Europe de l’Ouest et l’arrêt de l’expansion arabe aux Pyrénées pour que cela cesse. Et c’est pour combler ce déficit en eunuques et esclaves blancs, que les Arabo-musulmans allaient massivement se tourner vers les peuples négro-africains. Ainsi on trouve traces d’hommes ou de peuples asservis, sous diverses formes à travers toutes les aires de l’histoire de l’humanité et sur tous les continents. C’est un fait universellement connu et qui n’est donc pas spécifique aux peuples noirs. Ce qui est moins connu cependant, c’est que la traite négrière arabo-musulmane, fut inaugurée par les Arabo-musulmans et a duré près de treize siècles sans interruption, avec la mutilation généralisée d’un nombre incalculable de captifs noirs. Déjà il faut dire que le plus loin qu’on puisse remonter, c’est en Égypte pharaonique qu’on trouve traces d’hommes noirs, soumis à des formes d’exploitation comparables à de l’esclavage. Après les Hébreux, les Égyptiens avaient aussi réduit en servitude de nombreux peuples voisins essentiellement originaires d’Éthiopie et des régions nubiennes comme le Darfour. Mais en fait, ces importations de populations n’avaient pas encore pris une dimension industrielle ou véritablement planifiée.”

“Cette pratique devait durer jusqu’à l’invasion arabe de ce pays. Une invasion qui date du VIIème siècle de notre ère et qui correspond aussi à la première traite négrière en grand. Puisque après avoir occupé l’Égypte, les Arabes qui étaient sur le sentier du Jihad, c’est à dire de la guerre sainte, avaient décidé aussi d’envahir la Nubie. Comme le seul point commun entre tous les peuples négriers ravitaillés par les Arabes était la religion, voilà pourquoi dans cet essai, j’emploie souvent le vocable d’arabo-musulmane, pour qualifier cette première traite négrière en grand, qui fut non seulement la plus longue de l’histoire de l’humanité, puisqu’elle a duré treize siècles sans interruption, mais aura également opéré une ponction humaine largement supérieure à celle de la traite transatlantique vers les Amériques. Et le plus triste dans cette tragédie, est que la plupart des déportés n’ont jamais assuré de descendance, du fait de la castration massive que pratiquaient les Arabes.”

Quelles ont été les caractéristiques de la traite arabe par rapport à la traite transatlantique ?

Tidiane N’Diaye :“Pour la traite transatlantique, en dépit de la monstruosité des traitements, des humiliations et autres calamités, un esclave avait une valeur vénale. Le maître le voulait productif et rentable à long terme. Le but n’était donc pas l’extermination d’un peuple malgré la querelle sémantique opposant certains chercheurs à ceux qui veulent qualifier ce crime contre l’humanité de génocide. Alors que pour ce qui est de la traite arabo-musulmane, plus que le crime des occidentaux, les Arabes ont razzié l’Afrique subsaharienne pendant treize siècles. La plupart des millions d’hommes qu’ils ont déportés, ont presque tous disparu du fait des traitements inhumains, de l’infanticide et de la castration généralisée, pour qu’ils ne fassent pas souche dans le monde arabo-musulman. Il faut dire qu’à partir du moment où l’Afrique noire devenait leur principale source d’approvisionnement en esclaves, dans l’inconscient collectif des Arabes, l’homme noir devenait aussi symbole ou synonyme de servitude. Et sa couleur de peau sera même associée à un déni d’islam. Alors que cette religion comme toutes les autres, a hérité du joug de l’esclavage. Et si l’islam tolérait, voire recommandait l’asservissement de non convertis, il n’a jamais clairement ciblé les peuples noirs comme particulièrement prédestinés à l’asservissement. Mais des érudits respectés et très écoutés dans le monde arabe, allaient interpréter les textes sacrés, pour justifier et perpétuer la traite et l’esclavage des Noirs. Ainsi bien avant que les chercheurs européens de l’anthropologie physique n’élaborent au 19ème siècle les théories raciales fantaisistes que l’on sait, dans le monde arabe on avait déjà figé dans le temps et de manière presque irréversible l’infériorité de l’homme noir. Ce qui explique sans doute que les traitements inhumains et la mutilation généralisée des captifs noirs étaient acceptés et passaient pour un moyen commode pour empêcher que ces ” animaux ” ne prolifèrent sur leurs lieux de déportation. Le résultat est que de nos jours, ils ont presque tous disparu en Turquie, au Yémen, en Irak et on en trouve très peu au Maghreb ou en Arabie Saoudite.”

“Pour ce qui est du bilan, j’ai dû croiser mes trouvailles dans les archives de ces pays, avec des variables que sont les témoignages directs d’explorateurs comme Cameron, Stanley, le Dr Livingstone ou Mgr Lavigerie, sans oublier les récits effrayants de marchands arabes qui opéraient dans les centres de mutilation des captifs où 70 à 80 % périssaient. Ces données confrontées ensuite aux travaux plus récents de mon confrère américain Ralph Austin, dégagent une estimation qui donne froid dans le dos. Rien que pour le Sahara, plus de 9 millions de captifs africains ont été transportés dans des conditions inhumaines dont 2 millions ont péri ou sont restés en bordure du désert. Quant à la traite orientale qui se déroulait dans les régions proches de l’océan Indien et de la mer Rouge, on évalue à plus de 8 millions le nombre de victimes. On arrive ainsi à une évaluation proche des 17 millions de morts ou de déportés dont la plupart étaient des survivants castrés par les Arabes. Force est donc de reconnaître, que cette traite arabo-musulmane fut un véritable génocide de peuples noirs par razzias sanglantes, massacres et castration massive. A titre de comparaison, si de nos jours près de 70 millions de descendants ou de métis d’Africains peuplent le continent américain, des États-Unis au Brésil passant par les Iles de la Caraïbe, seule une infime minorité de Noirs a pu survivre en terres arabo-musulmanes.”

Quel a été l’impact de cette traite sur l’Afrique subsaharienne ?

Tidiane N’Diaye (photo) : “Bien qu’il n’existe pas de degrés dans l’horreur ni de monopole de la cruauté, l’on peut soutenir sans risque de se tromper, que le commerce négrier et les expéditions guerrières provoquées par les Arabo-musulmans, furent pour l’Afrique noire et tout au long des siècles, bien plus dévastateurs que la traite transatlantique. De même que l’islamisation de nombreux peuples négro-africains et tout ce que cela a engendré, comme les jihads, n’en fut pas moins à la source d’innombrables implosions.

“Pour avoir une idée du mal, il faut savoir que les observateurs avaient constaté que pour chasser et enlever de force cinq cent mille individus, il fallait en faire périr près de deux millions d’autres (résistants ou fuyards.) Ainsi si les naissances avaient cessé à l’époque, en moins d’un demi-siècle, les régions de l’intérieur de l’Afrique ne seraient plus de nos jours, qu’une solitude désolée. Ces implosions précoloniales ont indéniablement éreinté les peuples africains, qui n’ont pas eu de répit depuis l’arrivée des Arabes. Leur conquête du continent noir, avait inauguré l’ère des ravages permanents des villages et de terribles guerres saintes menées par les convertis, pour se procurer des captifs chez des voisins qualifiés de païens. Lorsque cela ne suffisait pas, ils razziaient d’autres supposés ” frères musulmans ” et confisquaient leurs biens. Sous cette traite arabo-musulmane, les peuples africains étaient ponctionnés et pris en otage en permanence. Aussi, force est de reconnaître que les misères, la pauvreté, la longue stagnation démographique et les retards de développement actuels du continent noir, ne sont pas le seul fait des conséquences du commerce triangulaire, comme bien des personnes se l’imaginent, loin de là. Rien n’est comparable à l’infamie qui a ravagé les populations africaines, avec l’arrivée des Arabes et la traite négrière à grande échelle qu’ils inaugurèrent. L’Afrique en subit encore les conséquences.”

Pourquoi la traite arabo-musulmane est-elle si peu connue et étudiée, sinon carrément occultée ?

Tidiane N’Diaye : “En fait cette traite, qu’il est difficile de ne pas qualifier de génocide de peuples noirs par massacres, razzias sanglantes puis castration massive, chose curieuse, très nombreux sont ceux qui souhaiteraient le voir recouvert à jamais du voile de l’oubli, souvent au nom d’une certaine solidarité religieuse, voire idéologique. C’est comme un pacte virtuel scellé entre les descendants des victimes et ceux des bourreaux, qui aboutit à ce déni. L’entente tacite est bien réelle. Parce que dans cette sorte de ” syndrome de Stockholm à l’africaine “, Arabo-musulmans et Africains convertis s’arrangent sur le dos de l’Occident. Les descendants des victimes sont devenus des obligés, amis et solidaires des descendants des bourreaux, sur qui ils décident de ne rien dire. Ce silence ou la sous-estimation du mal arabe permet de mieux braquer les projecteurs, uniquement sur la traite transatlantique. Ceci comme un ciment devant réaliser la fusion des Arabes et des populations négro-africaines, longtemps ” victimes solidaires ” du colonialisme occidental.”

“Alors, que des lettrés et autres intellectuels arabo-musulmans, tentent de faire disparaître jusqu’au simple souvenir de cette infamie, comme si elle n’avait jamais existé, peut encore se comprendre. Ces derniers ne se décident toujours pas à regarder leur histoire en face et à en débattre avec leurs compatriotes. Ce qui explique que ce pan de l’histoire de l’humanité, reste encore profondément enfoui dans la mémoire coupable de ces peuples qui en sont responsables. En revanche, il est difficile de comprendre l’attitude de nombreux chercheurs – et même d’Africains américains qui se convertissent de plus en plus à l’Islam – qui n’est pas toujours très saine et fortement animée par une sorte d’autocensure. Comme si évoquer le passé négrier des Arabo-musulmans revenait à essayer de minimiser la traite transatlantique. C’est ainsi qu’un voile de silence a longtemps recouvert cette sombre page de notre histoire commune, parce qu’on y observe une étrange amnésie même de la part des élites noires. Elles ont du mal à passer d’une vision mémorielle affective de ce génocide, pour des raisons de solidarité religieuse, à tout simplement une approche distanciée et scientifique de l’histoire qui elle, ne traite que de faits avérés, comme c’est le cas pour la traite transatlantique. Voilà pourquoi le but de mon travail à travers cet ouvrage est tout simplement de lever le voile et sans complaisance, sur cette sombre page de notre histoire commune, pour éviter aussi que le travail de mémoire engagé sur les traites négrières et plus généralement sur le martyr des peuples noirs, ne continue que dans un sens hypocritement sélectif en braquant uniquement les projecteurs sur le crime des Occidentaux. Car à mon sens, par une telle approche, la démarche historique ne saurait en aucun cas en être éclairée.”

Tidiane N’Diaye, ” Le génocide voilé ” – éditions Gallimard, 2008, 254 pages.

Tidiane N’Diaye a également publié aux éditions Gallimard

” Le jaune et le noir ” (2013), une enquête historique sur la stratégie économique et politique de la Chine en Afrique, ainsi que ” Par-delà les ténèbres blanches ” (2010), un ouvrage sur la résistance des Sud-Africains à l’apartheid et le parcours de Nelson Mandela.

“Alors, que des lettrés et autres intellectuels arabo-musulmans, tentent de faire disparaître jusqu’au simple souvenir de cette infamie, comme si elle n’avait jamais existé, peut encore se comprendre. Ces derniers ne se décident toujours pas à regarder leur histoire en face et à en débattre avec leurs compatriotes. Ce qui explique que ce pan de l’histoire de l’humanité, reste encore profondément enfoui dans la mémoire coupable de ces peuples qui en sont responsables. En revanche, il est difficile de comprendre l’attitude de nombreux chercheurs – et même d’Africains américains qui se convertissent de plus en plus à l’Islam – qui n’est pas toujours très saine et fortement animée par une sorte d’autocensure. Comme si évoquer le passé négrier des Arabo-musulmans revenait à essayer de minimiser la traite transatlantique. C’est ainsi qu’un voile de silence a longtemps recouvert cette sombre page de notre histoire commune, parce qu’on y observe une étrange amnésie même de la part des élites noires. Elles ont du mal à passer d’une vision mémorielle affective de ce génocide, pour des raisons de solidarité religieuse, à tout simplement une approche distanciée et scientifique de l’histoire qui elle, ne traite que de faits avérés, comme c’est le cas pour la traite transatlantique. Voilà pourquoi le but de mon travail à travers cet ouvrage est tout simplement de lever le voile et sans complaisance, sur cette sombre page de notre histoire commune, pour éviter aussi que le travail de mémoire engagé sur les traites négrières et plus généralement sur le martyr des peuples noirs, ne continue que dans un sens hypocritement sélectif en braquant uniquement les projecteurs sur le crime des Occidentaux. Car à mon sens, par une telle approche, la démarche historique ne saurait en aucun cas en être éclairée.”

Tidiane N’Diaye, ” Le génocide voilé ” – éditions Gallimard, 2008, 254 pages.

Clivages ethniques ou sociaux: La question des garanties à la «minorité»: 1962

Avertissement BFF-Ould Kaïge

Avertissement BFF-Ould Kaïge

Je compte faire suivre mes entretiens avec Ahmed Baba Ould Ahmed Miske, en Octobre 1967 à Paris, du premier que j’eus avec Mohamed Ould Cheikh aux environs de Nouakchott en Décembre 1967 (si j’arrive à me relire d’époque…), mais auparavant il me semble que la question des « garanties » qui troubla le congrès de l’Unité en 1961, peut être approfondie par les documents et réflexions ci-dessous. Ils font partie, dans les archives de l’ambassade de France telle qu’accessibles au Centre de Nantes, d’un dossier censément consacré à la question de Tindouf, donc à celle du Sahara mauritanien dont je rends compte depuis la fin de 2010 et l’été de 2014. Classement !

Cela peut aussi éclairer ce qui circule sans titre depuis le 2 Février dernier et a été rédigé en réunion à Nouakchott le 31 Janvier 2015 de personnalités marquantes et originaires de la vallée du Fleuve.

Cette première livraison sera suivie d’autres, quand aura été reprise et terminée la série sur le Sahara : question et guerre.

Le processus de l’unité politique, commencé dès l’investiture du premier gouvernement mauritanien en Mai 1957, a été principalement le fait d’une ténacité sans faille, celle de Moktar Ould Daddah, mettant chaque fois devant ses amis de la première heure, sa possible démission en jeu et certainement sa caution personnelle, devenue avec les années de plus en plus décisive. La revendication marocaine depuis le nord, les façons de penser annexionnistes à l’est et au sud, les négociations d’indépendance et de coopération avec l’ancienne métropole obligèrent les opposants à répondre au fondateur. Les questions ethniques et sociales cessèrent d’être sous-jacentes quand se noua vraiment le débat démocratique, c’est-à-dire quand se tint le congrès de fusion des partis et que se discuta donc la plate-forme du Parti unique, appelé à devenir celui exclusif de l’Etat.

La première phase du débat se concentra sur l’officialisation de la langue arabe et révéla la crainte des originaires de la Vallée du Fleuve d’être submergés par les compatriotes de Haute Mauritanie. Le congrès de Décembre 1961 en fut dominé. Cependant la question des garanties constitutionnelles à accorder par une ethnie numériquement dominante à une autre minoritaire ne l’emporta pas longtemps sur celle de l’organisation-même du nouveau Parti, et elle ne fut plus jamais à l’ordre du jour des pouvoirs publics, mais seulement de manifestants parmi d’autres de leurs revendications. Le débat revint en 1965 à la question linguistique et sembla rester politique puisque l’opposition se concentra à partir de 1969 sur les institutions, et singulièrement le monopole politique du Parti.

A partir de 1978-1980, la question nationale n’est plus uniquement ethnique et linguistique, elle devient sociale et le demeure. Mais elle a une incidence politique forte selon que les anciens serviteurs, noirs dans l’ethnie maure, sont comptés avec les originaires de la Vallée du Fleuve pour les équilibres démographiques ou demeurent solidaires culturellement et politiquement de leurs anciens maîtres. Les « années de braise » occultèrent par leur violence la question sociale et le régime actuel croit occulter la question ethnique par un traitement expéditif de la question sociale, comme si l’histoire de trois quarts de siècle ne montrait pas qu’elles sont solidaires. Solidaires aussi avec la question démocratique puisque le seul moment mauritanien où commença de se traiter la question des classes sociales et des réfugiés ethniques fut la période du président Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi.

Les archives de l’ambassade n’étant disponibles à la consultation que jusqu’en 1980, elles ne traitent donc que de la question ethnique et accessoirement de sa fixation linquistique. Pourtant, telles quelles, elles montrent dès la proposition constitutionnelle de 1962 que l’unité du pays n’est pas contestée. L’énumération des compétences de l’Etat fédéral est même prophétique des étapes de l’indépendance financière, monétaire et économique qui n’existait pas lors de cette rédaction et ne se sont concrétisées que dix ans plus tard.

Bertrand Fessard de Foucault – Ould Kaïge

Orthographe et mots même inappropriés (ainsi la patience de Dieu pour Sa puissance…) sont maintenus à la charge du rédacteur de l’ambassade ou de celle des rédacteurs de la révision.

Ambassade de France en Mauritanie Nouakchott, le 22 Août 1962

N° 111 – SECRET

Le chargé d’affaires de France a.i. à Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères

a/s : Révision de la Constitution Mauritanienne

J’ai l’honneur de faire tenir sous ce pli au Département, à titre documentaire, un projet de révision de la Constitution Mauritanienne présenté sous la forme fédérative par un groupe de Noirs influents et qui délimite pour la première fois sur la carte, d’un manière précise, les zônes d’influence des deux ethnies, Maure et Noire.

Ce projet, déjà ancien (sa rédaction remonte à la deuxième semaine de Juin), a été adressé au Secrétaire Général du Parti du Peuple, Maître Moktar Ould Daddah.

Bien entendu, à la suite de la réunion du Bureau Politique National du PPM toute idée de fédération semble avoir été écartée. Cependant il n’est pas exclu que la commission chargée par le Bureau National d’étudier la révision de la Constitution ne s’inspire de ce texte, notamment en ce qui concerne l’institution d’une charge de Vice-Président de la République.

Gaston BOYER

(liassé avec la précédente note, deux pages sans autre identification que : cl. Nouvelle Constitution, synthèse du 22 Sept.) Une autre question, plus grave, aurait été posée, pense-t-on, par la minorité des ministres noirs ; ces derniers auraient demandé expressément la désignation de la commission chargée d’examiner le projet d’une nouvelle constitution. On se souvient que le Bureau Politique National du Parti du Peuple avait réclamé cette désignation en juillet dernier. Il apparaît que si le Président semble maintenant acquis au principe de la nomination d’un vice-président d’une autre ethnie, il serait hésitant sur les attributions de ce dernier. La question est déjà posée : ce personnage aura-t-il un rôle uniquement représentatif ou, au contraire, selon le vœu des noirs, aura-t-il le droit de veto dans les décisions gouvernementales ? On prête au Chef de l’Etat l’intention de faire rédiger un projet de révision de la constitution qui, tout en tenant compte des revendications de l’ethnie noire, ferait en sorte de préserver l’unité de la Mauritanie et éviterait d’employer les mots de « Province du Nord » et de « Province du Sud » auxquels les leaders du fleuve tiennent beaucoup.

Mais nous assistons également, à cette occasion, à l’entrée sur la scène politique de députés qui voient dans un tel débat le moyen de se mettre en vedette et de jouer les médiateurs. Un troisième projet serait élaboré par ces « coming men » et verrait le jour très prochainement, sous la forme d’une synthèse des positions des deux parties qui, pensent ces promoteurs, permettrait de sauvergarder l’unité du pays. Ces parlementaires en profiteraient pour apporter au régime présidentiel quelques amendements : droit, par exemple, pour le Président de l’Assemblée Nationale de convoquer l’Assemblée ou de soulever devant la Cour Suprême l’illégalité sur le plan juridique d’un décret pris par le Gouvernement. Le Président Hamoud Ould Ahmedou, qui veut bien jouer le rôle d’arbitre dans le conflit qui oppose les deux ethnies, ne serait pas fâché de voir la constitution évoluer dans ce sens. Quant à M. Cheikhna Ould Mohamed Laghdaf, ex-ministre de la Justice, animé par la sourde rancœur qu’il nourrit contre le Président de la République, il se penche avec ardeur lui aussi sur un projet de constitution de sa façon dont on ignore encore le contenu.

PROPOSITION DE PROJET DE REVISION DE LA CONSTITUTION

SECRET

– PREAMBULE –

Confiant dans toute la patience de Dieu, le peuple mauritanien réparti entre deux provinces habitées par des ethnies maures et noires tous musulmans, proclame sa volonté de s’unir pour sauvegarder l’intégrité de son territoire et de faire respecter les garanties intangibles :

– des libertés politiques ;

– des libertés syndicales ;

– des droits et libertés de la personne humaine, de la famille et des collectivités locales ;

– des libertés philosophiques et religieuses ;

– du droit de propriété individuelle et collective ;

– des droits économiques et sociaux ;

– des droits des provinces fédérées.

Le peuple mauritanien proclame solennellement son Indépendance et son attachement aux droits fondamentaux tels qu’ils sont définis dans la déclaration des droits de l’homme et de citoyen de 1789 et dans la déclaration Universelle du 10 décembre 1848 (sic : il faut lire 1948)

NOUVEAUX ARTICLES

TITRE PREMIER

ARTICLE 1er – La République Islamique de Mauritanie est un Etat fédéral, républicain, démocratique et social, composé de deux Provinces définies par leurs structures ethniques et géographiques :

– La Province du Sud comprenant :

La subdivision de ROSSO, la subdivision de BOGHE, le cercle du GORGOL, la subdivision de M’BOUT, la subdivision de KANKOSSA et le cercle du GUIDIMAKA.

– la province du Nord comprenant :

Les cercles de la Baie du LEVRIER, de l’ADRAR, du TIRIS-ZEMMOUR, de l’INCHIRI, les subdivisions de NOUAKCHOTT BOUTILIMIT, MEDERDRA, ALEG, le cercle du TAGANT, la subdivision de KIFFA et les cercles des HODH Occidental et Oriental.

ARTICLE 2 : Ces deux Provinces, dans une coexistence librement consentie, mettent en commun leurs ressources et leurs efforts pour former l’Etat fédéral de la République Islamique de Mauritanie.

ARTICLE 3 : La religion du peuple mauritanien est la religion musulmane.

La République garantit à chacun la liberté de conscience et le droit de pratiquer sa religion, sous les réserves imposées par la moralité et l’ordre public.

ARTICLE 4 : Les langues nationales sont les dialectes locaux Hassaniya, Poular, Soninke, Oualoff, et Bambara, la langue officielle est le Français.

ARTICLE 5 : L’emblème national est un drapeau portant un croissant et une étoile d’or sur fond vert, assorti d’un rectangle blanc frappé de deux petites étoiles rouges, placé à l’angle supérieur droit.

Le sceau et l’Hymne national sont fixés par la loi.

ARTICLE 6 : La devise de la République est : Union Fraternité Justice.

ARTICLE 7 : La souveraineté nationale appartient au peuple de l’Etat et au peuple des Provinces qui l’exercent par leurs représentants. Les peuples des Provinces peuvent en outre l’exercer par la voie du référendum.

Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté

– TITRE 2 –

DE LA COMPETENCE DE L’ETAT

ARTICLE – Le domaine de la compétence de l’Etat comprend :

– la politique étrangère et les relations extérieures,

– la défense et la sécurité extérieure,

– la monnaie,

– la politique sociale, économique et financière commune,

– la politique générale du crédit,

– les matières premières stratégiques et le régime des substances minérales,

– la justice civile, pénale, administrative et le contrôle de la justice coutumière

– l’enseignement supérieur et la recherche scientifique,

– l’information et la documentation de l’Etat,

– les transports extérieurs et d’intérêt étatique,

– les postes et télécommunications,

– le droit civil à l’exclusion du droit coutumier et musulman,

– le droit commercial,

– le régime commercial entre les provinces,

– le commerce extérieur,

– le droit pénal sous réserve du pouvoir reconnu aux Provinces d’assortir leur législation et règlementation des peines correctionnelles et de simples polices conformément à l’échelle des peines établies par la loi d’Etat,

– le régime des libertés publiques et les dispositions assurant le respect des droits et des libertés ainsi que des droits civiques,

– le droit social,

– le droit du travail,

– le droit de la Fonction publique

– la comptabilité publique,

– la fixation de l’assiette des impôts proportionnels sur le revenu, ainsi que la fixation de l’assiette et des taux des droits de douane et des droits fiscaux à l’importation et des taxes indirectes.

Exceptionnellement, des lois organiques de l’Etat déterminent les conditions et les limites dans lesquelles certaines des compétences énumérées ci-dessus pourront être exercées pour un temps déterminé par les Provinces pour le compte de l’Etat.

ARTICLE – Les Provinces ont compétence en toutes matières non réservées à l’Etat par l’article précédent.

ARTICLE – Tout transfert de compétences des Provinces à l’Etat fédéral est décidé par un vote conforme des assemblées provinciales et de l’Assemblée Nationale.

Sur décision conforme de l’Etat et des Provinces, certains services relevant de la compétence des provinces dont le fonctionnement à l’échelle de l’Etat serait plus conforme à l’intérêt général, pourront être créés et organisés ou coordonnés par les autorités de l’Etat.

ARTICLE – Les institutions de l’Etat Fédéral sont :

– le Président de la République,

– le Vice-Président de la République,

– l’Assemblée Nationale,

– l’autorité judiciaire.

– TITRE 3 –

DU PRESIDENT ET DU VICE-PRESIDENT DE LA

REPUBLIQUE

ARTICLE – Les fonctions de Président et de Vice-Président de la République doivent être exercéees par des citoyens mauritaniens âgés d’au moins 35 ans et appartenant à cdes ethnies différentes.

Ils sont élus pour cinq ans.

ARTICLE – Le Vice-Président est investi par un Congrès de la Province dont il est originaire. Ce congrès est composé des membres de l’Assemblée Provinciale et des membres des Conseils municipaux de cette province.

ARTICLE – L’investiture du Vice-Président de la République sera entérinée par une élection au suffrage universel direct à l’échelon de la Nation.

ARTICLE – L’investiture et l’élection du Vice-Président de la République auront lieu au plus tard 30 jours après la validation des élections du Président de la République.

ARTICLE – Le Vice-Président de la République au même titre que le Président de la République est gardien de la constitution, garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité territoriale.

ARTICLE – La charge de Vice-Président de la République est incompatible avec l’exercice de toute fonction publique (ou) privée.

ARTICLE – Le Vice-Président est rééligible.

ARTICLE – Avant son entrée en fonctions, le Vice-Président de la République prête devant l’Assemblée Nationale le serment suivant :

« Je jure devant Dieu l’Unique, de servir loyalement la République Islamique de Mauritanie, les intérêts du peuple mauritanien, de respecter la Constitution, de sauvegarder l’intégrité du territoire ».

ARTICLE – Le Vice-Président de la République assiste le Président de la République dans le choix des Ministres et participe à la répartitition des portefeuilles ministériels.

ARTICLE – Le Vice-Président de la République assiste de droit aux Conseils des Ministres et contresigne tous les actes du Président de la République, engageant la politique intérieure et extérieure de l’Etat.

ARTICLE – En cas d’empêchement ou d’absence du Président de la République, le Vice-Président de la République remplace celui-ci de droit.

ARTICLE – Le Vice-Président exerce un droit de veto sur tous actes pouvant compromettre l’orientation politique, économique, sociale et culturelle des Provinces.

ARTICLE – L’Assemblée Nationale et l’Assemblée de la Province (incriminée) connaissent en dernier ressort les litiges ayant fait l’objet du veto.

À Monsieur le Secrétaire Général

du Parti du Peuple àNOUAKCHOTT

Monsieur le Secrétaire Général,

Cher Camarade,

Au cours du congrès consstitutif du Parti du Peuple, les originaires de la vallée du fleuve à l’unanimité de leurs participants s’étaient émus de la façon dont se sont déroulés les évènements et de la prise de position de certains délégués bidanes à l’égard des problèmes primordiaux de la nation.

Ce comportement que nous ne pensons point utile de retracer dans cette lettre, nous avait déterminés à demandfer de prévoir dans nos institutions des clauses de sauvegarde pour une minorité qui pourrait par le jeu de la démocratie être entraînée dans une voie périlleuse.

Vous-même au cours d’une audience que vous avez bien voulu nous accorder, avez reconnu le bien-fondé de nos préoccupations.

Nous savons que la question est à l’étude par la commission du bureau politique. C’est pourquoi nous croyons utile de vous transmettre par écrit nos suggestions que nous vous faisons parvenir par ce pli.

Signé :

Pour les membres participants

La Commission chargée de rédaction

MOKHTAR TOURE YOUSSOUF TANDIA

SY OUMAR HAMADY GANDEGA GAYE

BÂ MAHMOUD

*

* *

Rappels sur le congrès de l’Unité

Extrait du compte-rendu hebdomadaire n° 117 (semaine du 24 au 31 Décembre 1961) établi par l’ambassade de France – SECRET n° 264 – voir Le Calame du 30 Avril 2013

Le débat sur le rapport de la Commission culturelle devait cristalliser les oppositions. En effet, les Maures, traditionnalistes et modernistes, ayant demandé que la langue arabe soit reconnue comme langue officielle, les Noirs du Fleuve ont commencé par protester, puis par recommander par réaction la monogamie et la suppression effective du servage. Enfin, le ton ayant monté, ils ont décidé de saboter systématiquement le Congrès et demandé à former un état distinct au sein d’une République Mauritanienne devenue fédérale. Aucun accord n’étant intervenu, ils ont d’ailleurs fini par quitter la séance et une délégation d’une vingtaine de députés du Fleuve, conduite par les Ministres des Finances et de l’Economie Rurale, s’est rendue chez le Président pour solliciter son arbitrage.

Le Congrès de l’Unité qui ne devait durer que quelques jours continue donc de siéger et, si les débats ont pris un tour assez particuler, il serait cependant prématuré de conclure déjà à un échec. En effet, il convient de tenir compte du caractère mauritanien dont les outrances verbales ne sont jamais définitives et aussi de l’habileté politique du Président MOKTAR qui a su jusqu’à présent concilier toutes les tendances de l’opinion.

Adressant à Paris le texte des motions adoptées par le Congrès de l’Unité : dépêche n° 008 du 17 Janvier 1962 – confidentiel – l’Ambassade indique que la motion de la Commission des Affaires Sociales et Culturelles, qui avait soulevé de vives politiques, n’a pas été publiée.

*

* *

Le président Moktar Ould Daddah écrit dans ses mémoires La Mauritanie contre vents et marées (Karthala. Octobre 2003. Disponible en arabe et en français 669 pages)

Le Congrès se déroula dans une atmosphère tendue, surtout à cause du problème de l’officialisation de la langue arabe. En effet, d’un côté, les arabisants, maures dans leur écrasante majorité, voulaient l’officialisation immédiate et l’application, aussitôt, de cette mesure. Quant aux francisants, noirs surtout, ils ne voulaient pas même l’entendre évoquer. C’est ainsi qu’on commença de parler communément de « problème culturel ».

Dans la Mauritanie indépendante, “problème culturel” est synonyme de généralisation de l’enseignement de la langue arabe dans les établissements publics. (p. 294) . . . l’hostilité des cadres francisants du sud à l’enseignement de l’arabe n’est absolument pas partagée par l’écrasante majorité de la population restée entièrement attachée à l’arabe, langue du Coran. C’est la raison pour laquelle je suis convaincu que si une consultation populaire était organisée sur cette question dans la Vallée, l’écrasante majorité se prononcerait en faveur de cet enseignement.

De mon point de vue, l’hostilité en question a deux raisons principales – L’une qui est avouée : elle est d’ordre culturel. En effet, ces compatriotes du sud, francisants, affirmaient ne pas vouloir être arabisés, assimilés culturellement par leurs compatriotes hassanophones. Cette raison, la seule qui fût constamment avancée, n’était pas la plus importante pour ceux qui l’avançaient.

L’autre raison, la principale à mes yeux, était d’ordre économique et social, bien qu’elle ne fût pas présentée comme telle par les intéressés. En effet, du fait du retard de la scolarisation – en français – en Mauritanie hassanophone par rapport à la Vallée durant la période coloniale, l’administration française était obligée de recruter le plus grand nombre de ses fonctionnaires et agents locaux dans le Sud Mauritanien lequel, du reste, ne lui fournissait pas tous ceux dont elle avait besoin, raison pour laquelle elle complétait ses recrutements au Sénégal, au Soudan, au Dahomey, etc. Résultat : au moment de l’accession à l’indépendance, la majorité des agents mauritaniens de l’administration étaient originaires du sud du pays alors que les hassanophones, entre temps scolarisés en nombre de plus en plus grand, arrivaient sur le principal marché du travail du pays : l’administration, et donc, par la force des choses, y concurrençait leurs compatriotes du sud. D’où les craintes compréhensibles, de ces derniers, de perdre à terme, leur gagne pain, à savoir les emplois de la Fonction Publique. Lesquels, en plus de leurs apports financiers, conféraient – et confèrent toujours – des positions sociales enviables en elles-mêmes tout en étant souvent un tremplin pour l’action politique. Ces craintes allaient se révèler d’autant plus compréhensibles, du moins en partie, que la Mauritanie indépendante devait nécessairement se repersonnaliser culturellement, c’est-à-dire ressusciter son héritage culturel islamo-arabe considérablement étouffé par la colonisation, tout comme, du reste, son héritage culturel spécifiquement africain qui devait, lui aussi, être ressuscité. Et, comme l’héritage culturel islamo-arabe a pour véhicule la langue arabe dont la puissance coloniale avait progressivement négligé l’enseignement dans les médersah, après y avoir été obligatoire au même titre que le français, où il n’était plus que facultatif au moment de la Loi-Cadre, il fallait, pour les premières autorités nationales le reprendre, le développer et le généraliser l’enseignement de la langue arabe. Ce qui nécessitait le recrutement, le plus souvent par concours, de nombreux enseignants d’arabe. Or, les arabisants étaient plus nombreux dans la partie hassanophone du pays. De ce fait, la plus grande partie des emplois nouveaux était enlevée par les Maures. La même situation se retrouvait dans le secteur de la Justice, mais pour un nombre infiniment plus réduit de postes.

D’où la hantise des cadres francophones du sud d’être submergés sur leur propre terrain, par les Maures francisants ayant les mêmes qualifications techniques qu’eux et qui les concurrençaient de plus en plus sérieusement. (pp. 296-297)

La préparation du 1er Congrès ordinaire du P.P.M fut des plus difficiles. En effet, malgré les efforts considérables des membres de la Commission qu’il désigna “ pour étudier les questions laissées en suspens par le Congrès de l’unité ”, le B.P.N. ne put, durant l’année 1962, dégager une solution à soumettre au Congrès. La pierre d’achoppement des discussions fut le problème de l’officialisation de la langue arabe car les compatriotes du Sud soulevèrent à nouveau la question des garanties et notamment l’institution d’une vice-présidence de la République qui avait été soulevée puis abandonnée l’année précédente. Ils tenaient à la lier à l’officialisation de la langue arabe. Le B.P.N. consacrera donc plusieurs réunions à ces questions. La plus longue, qui dura toute une semaine, fut celle du 27 Juillet au 2 Août 1962. Au cours de cette dernière, il discuta de toutes les solutions possibles et imaginables. Finalement, ne pouvant se mettre d’accord il décida “l’institution d’une commission pour l’étude et la mise en forme des garanties accordées à chaque ethnie contre une quelconque assimilation, à savoir :

– officialisation de la langue arabe et son introduction dans la pratique quotidienne et culturelle des citoyens qui le souhaitent ;

– défense de l’intégrité territoriale par référendum à majorité qualifiée des 5/6èmes ;

– institution d’une vice-présidence de la République dont le titulaire n’appartient pas à la même ethnie que le Chef de l’Etat mais est élu dans les mêmes conditions que lui ;

– critères légaux pour l’équité de recrutement aux fonctions publiques ;

– organisme paritaire veillant au respect des garanties. ”

A propos de l’unité nationale, je déclarai, le 28 Novembre 1962, dans mon Rapport sur l’état de la Nation, à l’occasion du 2ème anniversaire de l’indépendance : “… Il n’est pas question pour nous de nier les problèmes. Nous entendons, au contraire, les affronter avec la volonté de leur trouver une solution conforme à l’intérêt national… Notre pays dont l’unité s’est forgée dans l’épreuve entend sauvegarder cette unité comme son patrimoine le plus précieux… La diversité est une source d’enrichissement. Elle ne doit jamais devenir un facteur de division. Unité dans la diversité sans doute. Unité dans une stricte égalité, dans le respect des droits de chacun, sans discrimination d’aucune sorte. C’est ce que nous commandent une vision lucide de la réalité, une analyse sans complaisance des faits, qui rejette toute considération passionnelle. Nous progressons avec méthode, sans oublier que, bien souvent, la vertu d’un texte dépend moins de sa lettre que de l’esprit qui préside à son application … A tous nos compatriotes, je veux redire qu’un pays n’est pas seulement une série d’institutions et de structures ; c’est, avant tout, un ensemble d’hommes et de femmes unis pour le meilleur et pour le pire, conscients d’appartenir à une même communauté spirituelle et assumant un même destin et un même avenir …”.

La commission « d’études et de mise en forme » fut désignée par le B.P.N. lors de sa réunion des 13 et 14 Décembre 1962. Ses membres étaient : Youssouf Koïta, Mohamed Ould Cheikh, Touré Racine, Ahmed Baba Ould Ahmed Miské – qui composaient déjà la précédente Commission – Dah Ould sidi Haïba, Kane Tidjane, Kane Elimane professeur francisant, et Mohamdel Mamoune Ould Cheikh Sâad Bouh enseignant arabisant. La même réunion du B.P.N. décida de reporter une nouvelle fois, la date du Congrès, du 25 Décembre 1962 au 25 Mars 1963.

Le 17 Janvier 1963, la commission ainsi composée créa une sous-Commission de techniciens de l’enseignement, chargée de lui proposer des solutions “étant donné le contexte politique des deux ethnies qui ne veulent pas être assimilées l’une par rapport à l’autre ; étant donné aussi le bilinguisme de fait en Mauritanie…”.

Du 22 au 25 Janvier, cette sous-commission mit au point des propositions pour l’enseignement primaire :

« – rejet de l’unilinguisme arabe peu viable par manque de cadres … surtout dans le domaine scientifique où l’arabe est encore une langue insuffisamment technique ;

– rejet de l’unilinguisme français, vu les difficultés sociales et politiques et la mutilation culturelle qu’il entraînerait ;

– formation des maîtres bilingues ;

– envisager la perpective d’une réforme de l’enseignement secondaire… »

Dans sa longue réunion du 15 au 19 Mars 1963, le B.P.N., qui adopta les règles de fonctionnement du Congrès, décida par la même occasion, de soumettre à ce Congrès ces propositions. (pp. 307à 309)

adrar-info

Slaves of History in Senegal: by Jori Lewis : Continued

The US story of slavery seems to colonise all the other slavery stories. But slavery in Africa existed both before and after it did in the US. It is impossible to say when exactly slavery began in Africa, or for that matter, in any of the ancient societies where men often controlled the bodies and labour of other men – from ancient Babylon to the Tang Dynasty in China to the Roman and Aztec Empires. The French anthropologist Claude Meillassoux wrote in The Anthropology of Slavery (1991) that African slavery cannot be understood in isolation: ‘Slavery is a period in universal history which has affected all continents, sometimes simultaneously, sometimes successively.’ Most societies found ways to make use of their subjugated neighbours and were, eventually, subjugated in turn.

In West Africa, the sale of slaves across the Sahara was well-established by as early as the ninth century. Along the Senegal River, in the Kingdom of Tekrur, the early penetration of Islam and trade with the Maghreb guaranteed a steady commerce in gold and slaves from the south, according to the 12th-century Moroccan geographer Muhammad al-Idrisi, a commerce that continued for centuries.

In the 1400s, the Portuguese learned to master the tempestuous currents of the Atlantic Ocean and piloted their caravels south, looking to cut the North African middlemen out of the trade in gold, ivory and spices. They found an additional lucrative trade, too – the transport of slaves – first to Europe and then across the Atlantic to the New World. Other Europeans would soon follow their lead in a commercial shift that would change the world.

According to the Trans-Atlantic Slave Trade Database at Emory University in Georgia, more than 12 million Africans were spirited away to the New World between 1501 and 1866. But not all slaves were destined for export across the Atlantic or the Sahara. Many stayed in Africa. Some were sold and resold. Others were sold once and integrated into new societies and cultures.

The French abolished slavery in their colonies in 1848, yet for many years that edict did not apply to most of what would become West Africa, but only to a few specific places that had long been held by the French. An additional decree abolishing slavery that would apply to all of French West Africa was passed in 1905. But enforcement was uneven at best, as we can see from the story of Ndianka Youssoupha. Some people did not claim their freedom, a freedom that already belonged to them, until decades after the abolition.

At the turn of the 1900s, slaves made up a third of the population of the Sine-Saloum, according to estimates by Klein. He noted that after abolition in 1905, many slaves left, moving to other regions, joining the French military or trying to return to their native lands, some as far away as modern-day Mali, Burkina Faso and Sierra Leone. Going home was the riskiest endeavour. ‘The exodus involved a long walk home. Slaves often owned nothing but what they could carry with them and in most cases that was very little,’ wrote Klein in his seminal work Slavery and Colonial Rule in French West Africa (1998). And even if they were brave enough to do that, there were still a lot of unknowns. ‘They had no idea what they would find when they got home.’ Many communities had simply ceased to exist.

But many more former slaves remained in the places where they had been enslaved. ‘Some people stayed and those are the people who are still submissive,’ said Marie Rodet, a lecturer in African history at the School of Oriental and African Studies in London, who has been studying slave migration in Mali and Senegal. ‘If you stayed, you accepted your lot.’ That doesn’t necessarily mean that former slaves were still expected to work for free, but their relationships with former masters were still of social, if not economic, dependence.

a cow herder traded one of his prized cows for a young boy in that village. The boy took on the cow’s name

‘This history is very micro,’ said Rodet of this tumultuous period after the 1905 abolition. ‘Each slave family had their own history and own renegotiations, and there were many patterns of emancipation.’ If you left your village and went to another village or a city, you could remake your identity, to some extent. You wouldn’t have the day-to-day preoccupations with roles and hierarchy. Rodet said many families did not transmit their history to their children, preferring instead to forget.

But even if they forgot, many of the people around them did not.

Omar Ba is a folk historian from Sine-Saloum, but he cannot say when many of his stories, maybe even most of them, happened. Was it 50 years ago? A hundred years? Five hundred? His history of slavery is full of tales that have been passed down from his elders. He told me of a village that held slave markets, even after the French controlled the region, which might place the story in the second half of the 19th century. Omar Ba said that during this period, slave markets were illegal so villagers kept their trees overgrown to hide their business. Omar Ba, who is almost 60 years old, said that his grandfather had a neighbour, a cow herder, who traded one of his prized cows for a young boy in that village. The boy took on the cow’s name.

But the story that stays with me is the one Omar Ba swears he saw with his own eyes. There was a man of slave descent, who left the village where his former masters lived and started another. In his new village, he became prosperous and wealthy; he had several wives and lots of children. When one of the man’s sons wanted to marry the daughter of a noble, her family would not accept him because, despite his wealth, he was of slave origin. The man decided he would go to his former master to buy his freedom. Slavery no longer existed, so he was free by any measure, but, to break the link, he would pay the former master for his freedom.

The man put on his best boubou robe and rode out on a beautiful horse. He assembled the whole family of the former master and said: ‘Your grandfather bought my grandfather and, today, I want to reimburse you.’ He said he was ready to give them seven cows for his freedom. The family went to see a village elder for advice. The elder said they could take his payment, with one proviso. The former slave would ‘always be a slave, because that is the way it is’.

In February 2015, Senegal’s former president Abdoulaye Wade caused a major stir when, during a press conference, he called his successor Macky Sall a descendant of slaves. He also said that Sall came from a family of cannibals, but it was the ‘descendant of slaves’ comment that drew the most ire in the press. It was an allegation that Sall had responded to before, during the lead up to the 2012 presidential elections. It was such an insult that Sall’s team had a griot (a traditional West African storyteller) articulate Sall’s lineage to prove that he came from an honorable, non-slave family from the warrior category of Halpulaar society.

Politics will be politics, of course, and the slave accusation could be the Senegalese equivalent of those who won’t believe that President Barack Obama was born in the US. But the fact that they gain traction reflects something deeper. After all, isn’t the tacit implication that people of slave descent should not hold power? What would happen if a politician said: ‘Yes, my ancestors were slaves. So what?’

The search for a past is a key preoccupation for many with slave origins, both in the US and in Africa. As one man told me, a slave here might have been a noble somewhere else.

‘When you don’t have a history, you are cut off from a part of yourself,’ said Amadou Moussa Ba, a middle-aged government bureaucrat who also happens to come from a family with slave origins. He said in his culture, the Halpulaar, there are griots that sing the praises of noble families. ‘But no one sings about us. It’s like we came from nothing.’

So he searched for his history. He went to faraway villages looking for the rupture in his family’s timeline, the moment where history skipped a beat. He said he found the traces of two brothers from a village in Mali who were captured and sold to Senegal. He keeps his genealogy written out longhand in a notebook – names, clans, families.

‘I have written my history. I did it all to restore my family’s dignity,’ said Ba.

Ba belongs to a federation made up of several associations that organise people of slave origin in the Halpulaar communities across Northern Senegal. Often, they call their associations Endam Bilaali, which means the ‘descendants of Bilal’. Bilal Ibn Rabah was a companion of the prophet Muhammad and was born a slave. When he first embraced Islam, Bilal’s master persecuted him in increasingly ostentatious ways in order to break his faith, but Bilal remained faithful. When Muhammad heard of Bilal’s suffering, he sent his father-in-law Abu Bakr to buy Bilal and, then, to free him from slavery. Bilal later became the first muezzin.

‘People say that we should just be nothing, just slaves and that we should just stay in the service of others’

Endam Bilaali are doing rhetorical genealogy, and repositioning themselves inside the culture. ‘By creating a line of descent with Bilal, they are creating a kind of legitimacy,’ said Mamoudou Sy, a history lecturer at Cheikh Anta Diop University. Sy said he started by focusing on the history of kings and nobles from the Halpulaar community in Northern Senegal until he realised that they were slaveholders. He couldn’t tell the whole history if he didn’t tell that part, too.

Endam Bilaali advocates for access to land, education and jobs, but also for more political power. It is a shift that many have referred to as a ‘revolution’.

‘People say that we should just be nothing, just slaves and that we should just stay in the service of others – to stay behind and run,’ said Racky Baba Ndiaye, president of the women’s chapter of the Peeral Fadjiri federation that regroups all the Endam Bilaali associations. ‘But we have said no.’

In some of the region’s villages, where the descendants of slaves are more numerous, they have leveraged their demographic weight to take key political offices. That’s true in Ndiaye’s village of Mboumba, for example, where she said the mayor is of slave origin. She should know; she is related to him. But other people in the village have been reluctant to work with him. ‘There are even some people that were ready to leave the village because he is the mayor,’ said Ndiaye.

In Diomandou, a fishing village that backs up to the Senegal River, I found another model for revolution. On a cool winter afternoon, I met members of the village Endam Bilaali association underneath a neem tree. The particularity of this village and their association becomes clear as soon as they start introducing themselves; there are descendants of slaves and descendants of nobles co‑operating in the same group. ‘We are all united,’ said Hamady Wade, the village chief, a noble and a member of the association. Another slave descendant, Thierno Demba Sakho, is vice imam of the village. ‘People often say people like me should not be an imam,’ he said. ‘But I was named despite my social status.’ It is only through this kind of co‑operation, said Sakho, that they can confront the real problems in their community: drought that comes too often, a river with dwindling fish, and too few jobs to keep the younger generation from leaving.

I found the stories of the Endam Bilaali groups seductive. Of course, our histories and trajectories are not the same. But it seemed, somehow, familiar – a hand held across the aisle of time from one descendant of slaves to another. Here were people saying you could call them descendants of slaves, but they still deserved their rights as citizens and a piece of the pie. Here were people looking for and sometimes finding their pasts. Here were people rising up, not in spite of their history, but because of it.

Still, I asked Sakho why some people remained reticent to claim their heritage as descendants of slaves, and even saw it as an insult. ‘Maybe they do not understand their history,’ he said. ‘If they had understood it, they would not consider it an insult. They would be proud to be descendants of slaves.’ They would be proud to be like Bilal, to have struggled and had challenges and come through the other side.

18 May 2015