Souleymane Bachir Diagne est un « finistère ». Chez lui habite une longue tradition de pensée lumineuse soufie dont la musique est souvent couverte par le bruit assourdissant de quelques demi-soldes, à barbes et masques de bourreaux, à la langue bien pendue, qui ont fini d’occuper l’espace médiatique, d’obstruer le champ culturel et intellectuel. Chez lui finit une certaine terre des idées. Puis celles-ci se redéployent, donnant des ailes à ce que nous savions et corps à ce que nous ignorions, son esprit fertile comme point d’appui et ses formules heureuses pour habits. On ne consent point, parfois, à ce qu’il dit. Mais on le conçoit toujours. Cet oiseau de nuit en plein jour dont-il qualifie George Boole lui ressemble aussi, à bien des égards. En lui, se rencontrent l’Islam des lumières, l’école occidentale de la logique, et l’Afrique de la pensée, du savoir ésotérique.

Souleymane Bachir Diagne est un « finistère ». Chez lui habite une longue tradition de pensée lumineuse soufie dont la musique est souvent couverte par le bruit assourdissant de quelques demi-soldes, à barbes et masques de bourreaux, à la langue bien pendue, qui ont fini d’occuper l’espace médiatique, d’obstruer le champ culturel et intellectuel. Chez lui finit une certaine terre des idées. Puis celles-ci se redéployent, donnant des ailes à ce que nous savions et corps à ce que nous ignorions, son esprit fertile comme point d’appui et ses formules heureuses pour habits. On ne consent point, parfois, à ce qu’il dit. Mais on le conçoit toujours. Cet oiseau de nuit en plein jour dont-il qualifie George Boole lui ressemble aussi, à bien des égards. En lui, se rencontrent l’Islam des lumières, l’école occidentale de la logique, et l’Afrique de la pensée, du savoir ésotérique.

De L’oiseau de nuit en plein jour (1989) à L’encre des savants (2014), Souleymane Bachir Diagne passe des idées, casse des codes, fait toucher terre aux concepts les plus inaccessibles à priori pour les mettre à la portée de chacun.

De Boole, il a donc appris la logique ; de Bergson à dompter le temps. Chez Senghor, il a fait ressortir la quête d’authenticité et résolu l’ambiguïté. Avec Iqbal, il a pénétré la lumière.

Dans son mémorial des saints, on retrouve cette tradition d’élévation spirituelle ou « conversation des oiseaux » (ici Senghor, Bergson, Iqbal surtout) que son esprit saisit au vol et nous restitue pleinement.

Le philosophe a ce souci, presque obsessionnel, de s’attaquer aux médiations impossibles. Et pour en triompher, il fait appel à cette petite assemblée à l’avant-garde de ces combats dont il éclaire, in fine, l’aspect vital pour l’humanité.

Senghor qui veut réconcilier religion ancestrale et religion révélée puis religion tout court et socialisme.

L’ouverture d’esprit de l’auteur de Chants d’ombre ou son côté nuancé voire ambigu se reflètent jusque dans sa manière de concevoir la foi. Profondément catholique, il est cependant très attaché aux religions africaines refusant que ces dernières soient «comme de simples religions païennes qu’il faut radicalement supprimer pour édifier à leur place la foi chrétienne ». Refus qui lui vaudra d’être exclu du séminaire brisant son rêve de devenir prêtre et qu’il assumera, par la suite, essayant de l’expliquer par une formule lapidaire : « je n’ai pas de problème avec la foi mais avec l’Eglise ». Puis il découvre le socialisme. Et « il commence à mettre des noms, des concepts, sur cette révolte » qui l’a opposé à l’Eglise nous dit Diagne. Poursuivant, le philosophe précise la pensée du poète qui estime que le socialisme est « une force de libération. Mais, profondément catholique, il pense que la véritable libération est également une libération spirituelle. L’idée que le marxisme soit en même temps doctrine de la libération et positionnement hostile à la religion ne lui paraît pas tenable. Il va tenter de réconcilier les deux dimensions de ce qu’il estime être la libération et recherchera donc Dieu dans la doctrine qui semble justement l’écarter, le marxisme. Il déclare avoir cherché Dieu chez Marx et Engels, l’avoir senti dans le souffle du socialisme messianique (…) ». Diagne assimile le socialisme senghorien à un « idéal socialiste spiritualiste et humaniste » qui ne s’égare pas dans des considérations scientistes et positivistes et ainsi s’éloigne de la conception soviétique. Allant à contre courant de ceux qui ont fini de décréter la mort de cet idéal, il reste convaincu que ce socialisme qu’a aussi porté Julius Nyerere est jeune, à inviter et peut encore être la voie du salut pour tous ceux qui, sur le continent noir, se battent pour la justice sociale et l’égale liberté.

Iqbal qui veut réconcilier Islam et philosophie

En ces temps de fanatisme religieux s’exprimant sous la forme de violents actes terroristes, Diagne nous rappelle la tradition d’une pensée critique dans l’Islam et convoque notamment les écrits du philosophe indien Mohamed Iqbal, en particulier son ouvrage La reconstruction de la pensée religieuse en Islam, pour bien poser l’enjeu du processus qui se déroule sous nos yeux à savoir la déclaration de guerre faite par les tenants d’une doctrine salafiste et wahhabite, une doctrine du refus de la pluralité, aux adeptes de l’Islam soufi dont le fondement est la quête de la connaissance de l’essence divine, le questionnement qui amène à s’élever jusqu’à, au gré des réponses, l’amour absolu de Dieu pour ne faire plus qu’un avec Lui. De Daesh à Boko Haram en passant par Aqmi, les groupes terroristes se nourrissent et entretiennent ce clivage entre un Islam rigoriste et un autre tolérant. L’auteur de Islam et société ouverte : la fidélité et le mouvement dans la philosophie d’Iqbal nous explique, dans son Comment philosopher en Islam ?, à quel point, chez Iqbal, le principe de l’Islam est un principe de mouvement et comment ce principe a été « pétrifié au 13e siècle du fait de nombreuses circonstances historiques, politiques et religieuses ». En effet, à partir de cette période, renseigne-t-il, « les portes de l’ijtihad (l’effort d’interprétation) étaient fermées ». Les écoles juridiques se mirent en place aussi et l’innovation était désormais interdite aux docteurs de la loi. On suit le philosophe dans son raisonnement et l’on a foi en une chose : cet Islam des lumières qu’écrit Iqbal, celle à laquelle croit une majorité silencieuse de musulmans, loin du bruit charrié, au nom de leur religion, par les poseurs de bombe en divers endroits du monde, finira par s’imposer à nouveau car c’est là le sens même de l’Histoire.

Et Bergson qui veut réconcilier l’homme avec le temps

Souleymane Bachir Diagne raconte qu’un critique de son œuvre l’a qualifié de : « philosophe musulman bergsonien ». Avec le sourire, il a répondu oui à cette surprenante mais ô combien inspiré résumé des différentes catégorisations dont pourraient être assujettis ses travaux. Parce que Bergson est obsédé par le temps ou « l’espace temps ». Diagne est aussi dans ce souci permanent de faire prendre conscience à l’homme que son rapport au temps ne saurait être envisagé seulement du point de vue de « l’intervalle qui sépare un évènement d’un autre » donc par rapport à l’espace mais du point de vue de la durée réelle qui implique que le temps « se compose de moments intérieurs les uns aux autres » que seule l’intuition permet de cerner. Bergson a non seulement influencé Diagne mais ce dernier nous fait aussi toucher du doigt la coïncidence d’une part importante de ses écrits avec la production des deux autres grandes figures qu’il a étudiées : Senghor dans l’aspect le plus métaphysique de son œuvre et Iqbal dans sa recherche de la vérité (haqiqa). La « révolution bergsonienne », nous dit-il, en effet, ainsi que les concepts qu’elle a principalement produits (le vitalisme, le temps comme durée, l’intuition comme autre approche du réel, celle qui s’exprime tout particulièrement dans l’art) irrigueront leurs pensées respectives. Cette parenté est montrée à suffisance dans Bergson postcolonial – L’élan vital dans la pensée de Léopold Sédar Senghor et de Mohamed Iqbal (2011).

Hendrix des idées …

« Cours, voles, nous venge… » dira la pétillante Yasmine Chouaki pour mettre des mots sur le côté rédempteur de ce « redécouvreur » d’une pensée africaine et d’une autre islamique pendant longtemps délaissées plus ou moins. La journaliste explore le métissage de la culture de l’homme ; puis fidèle à sa réputation d’agitatrice et pour ajouter au charme, lui trouve du Hendrix. Rien que ça ! « Vous êtes le Jimmy Hendrix de la philosophie » ose-t-elle. Réponse : « J’espère que quelque chose dans sa guitare se retrouve dans ma manière de penser et d’écrire…j’adore l’histoire, le récit que fait sa guitare ».

Oui, la musique nous parvient malgré ce bruit assourdissant …

Racine Assane Demba

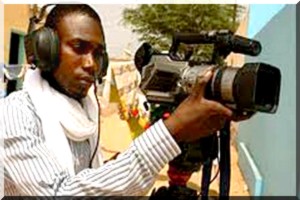

Avec Timbuktu qui sort ce mercredi 10 décembre sur les écrans, Abderrahmane Sissako nous replonge dans la terreur de l’occupation jihadiste de Tombouctou. Mais ce qu’il raconte va bien au-delà. Le réalisateur mauritanien, consacré par une journée spéciale sur RFI, pose dans son œuvre l’universelle question des valeurs dans le monde d’aujourd’hui.

Avec Timbuktu qui sort ce mercredi 10 décembre sur les écrans, Abderrahmane Sissako nous replonge dans la terreur de l’occupation jihadiste de Tombouctou. Mais ce qu’il raconte va bien au-delà. Le réalisateur mauritanien, consacré par une journée spéciale sur RFI, pose dans son œuvre l’universelle question des valeurs dans le monde d’aujourd’hui. Quelques mois après le Festival de Cannes, le croissant de lune doré sur fond vert du drapeau mauritanien flottera bientôt aux Oscars à Los Angeles. « Timbuktu » d’Abderrahmane Sissako se retrouve parmi les 83 nominés dans la catégorie du meilleur film étranger aux 87e Academy Awards qui auront lieu en février 2015. Une fierté. Et le réalisateur mauritanien représentera au-delà de son pays l’espoir du cinéma de tout un continent. A l’occasion de la Journée spéciale Abderrahmane Sissako sur RFI, petit retour sur le cinéma en Mauritanie. « Les gens en sont très fiers ! » L’avant-première de Timbuktu avait lieu à Nouakchott, dans la capitale de la Mauritanie. Faute de véritable salle de cinéma, le film d’Abderrahmane Sissako avait été projeté en octobre au centre des conférences internationales, au village de la biodiversité et à l’Institut français de Mauritanie. Cela fait un certain temps qu’il n’existe plus de véritable salle de cinéma dans ce pays de 3,4 millions d’habitants où le septième art a vécu son moment de gloire dans les années 1970, après la fin de la colonisation française en 1960. Dans la jeune République islamique de Mauritanie, il y avait onze salles de cinéma et un Office national de cinéma pour le soutenir. Mais, manque de moyens et politique autoritaire obligent, les précurseurs du cinéma mauritanien travaillaient déjà en exil, comme Med Hondo, sélectionné en 1967 à Cannes pour Soleil Ô et Grand prix au Fespaco en 1986 pour Sarraouinia ou Sidney Sokhona, connu pour Nationalité : immigré (1975). « Même s’il est toujours entre deux avions et qu’il est plus à l’étranger qu’ici, Abderrahmane Sissako est quand même considéré ici comme un Mauritanien », plaisante Jany Bourdais, le directeur délégué de l’Institut français à Nouakchott. Né en 1961 à Kiffa en Mauritanie, Abderrahmane Sissako a passé la plus grande partie de sa carrière en dehors de son pays natal avant de s’y installer récemment. Ses films ont surtout été financés par des partenaires occidentaux. Même pour Timbuktu, fièrement affiché comme un film mauritanien, la contribution de la Mauritanie réside surtout dans le fait que le gouvernement avait mis à disposition 200 soldats pour sécuriser les tournages à Oualata, près de la frontière malienne, contre d’éventuelles attaques de jihadistes. « Il n’y a pas, à proprement parler, de “cinéma mauritanien” » Gérard Vaugeois, critique, producteur et spécialiste du cinéma maghrébin, remarque qu’aujourd’hui, « il n’y a pas, à proprement parler, de “cinéma mauritanien”. Il y a des films qui existent. Et le film d’Abderrahmane Sissako n’est pas tant un film mauritanien qu’un film de Sissako lui-même. » En tant que secrétaire général de l’association qui organise jusqu’au 18 décembre le Festival du Maghreb des films à Paris, Gérard Vaugeois a programmé, au-delà de l’avant-première de Timbuktu, deux courts métrages mauritaniens : « Ce qui est intéressant dans ces deux films, c’est d’abord qu’ils existent, qu’ils soient faits par des jeunes réalisateurs. Ils témoignent de quelque chose un peu inattendu dans une cinématographie peu existante. Il y a une volonté réellement artistique et expérimentale. On s’attend plutôt à voir des films qui tiennent des discours. Et là, d’un seul coup, on se retrouve devant des films qui sont des films de plasticiens, d’intellectuels, d’artistes au sens le plus plein du terme. » En effet, The End, une expérience cinématographique avec la silhouette d’un homme en noir et blanc, réalisée par Mai Mostafa, s’apparente à une création oscillant entre un dessin en mouvement et un dessin animé. « Le film parle du fait que les gens sont de plus en plus coupés de la réalité à cause de leur addiction à internet », explique la jeune cinéaste. Tourné sans moyen, ce court métrage renvoie à l’état actuel du cinéma en Mauritanie : « le plus grand problème pour les cinéastes indépendants en Mauritanie est le manque de soutien, l’absence d’aides de l’Etat et le fait qu’il n’y ait pas de producteurs ou d’école de cinéma. La société n’encourage pas les cinéastes et pour une femme, c’est souvent particulièrement difficile quand la famille ne souhaite pas qu’elle devienne cinéaste. » L’absence de la culture de la salle de cinéma « Il n’y a pas de renouveau du cinéma mauritanien, affirme Jany Bourdais, le directeur délégué de l’Institut français à Nouakchott qui dispose de la seule salle de cinéma du pays. Il y a des jeunes, mais ils n’ont pas les outils professionnels pour le faire. Comme il n’y a pas de production de longs métrages mauritaniens, on ne peut pas en programmer à l’Institut français. C’est ça le problème. » Et puis, il y a le manque d’un public cinéphile : « Oui, il y a un public, mais qui, malheureusement, n’est pas très nombreux, parce qu’il n’y a pas la culture de la salle du cinéma. Donc on regarde les films plutôt à la télévision par satellite, DVD ou téléchargement. » Et pourtant, il y a bien des choses qui ont changé, aussi grâce à Abderrahmane Sissako. Il avait trouvé une bourse pour étudier le cinéma en France à un jeune cinéaste qui était son collaborateur pour En attendant le bonheur. Revenu en 2002, Abderrahmane Ould Ahmed Salem fonda à Nouakchott la Maison des cinéastes pour créer un espace d’échange. Une décennie plus tard, et avec l’espoir de faire renaître le cinéma mauritanien avec le festival de la Semaine nationale du film devenu le Festival Nouakshort Films, Salem se réjouit de l’émergence d’une nouvelle génération de jeunes cinéastes mauritaniens comme Ousmane Diagana qui avec La blessure d’esclavage (2011) a braqué sa caméra sur le sujet tabou de l’esclavage en Mauritanie. Ou encore Djibril Diaw, le réalisateur de 1989 qui parle dans son prochain film Retour sans cimetière du retour des Mauritaniens déportés par le pouvoir du colonel et futur président Maaouiya Ould Sid Ahmed Taya pendant les exactions et massacres de 1989. Même si le cinéma reste le parent pauvre de la politique culturelle nationale et qu’on est encore très loin d’une industrie cinématographique, le fondateur de la Maison des cinéastes répète dans ses interviews qu’il croit très fort à l’avenir du cinéma. Pour lui, la Mauritanie a besoin de ses cinéastes pour faire avancer la société et raconter l’histoire du pays. Et le septième art attend une vraie décision politique en sa faveur.

Quelques mois après le Festival de Cannes, le croissant de lune doré sur fond vert du drapeau mauritanien flottera bientôt aux Oscars à Los Angeles. « Timbuktu » d’Abderrahmane Sissako se retrouve parmi les 83 nominés dans la catégorie du meilleur film étranger aux 87e Academy Awards qui auront lieu en février 2015. Une fierté. Et le réalisateur mauritanien représentera au-delà de son pays l’espoir du cinéma de tout un continent. A l’occasion de la Journée spéciale Abderrahmane Sissako sur RFI, petit retour sur le cinéma en Mauritanie. « Les gens en sont très fiers ! » L’avant-première de Timbuktu avait lieu à Nouakchott, dans la capitale de la Mauritanie. Faute de véritable salle de cinéma, le film d’Abderrahmane Sissako avait été projeté en octobre au centre des conférences internationales, au village de la biodiversité et à l’Institut français de Mauritanie. Cela fait un certain temps qu’il n’existe plus de véritable salle de cinéma dans ce pays de 3,4 millions d’habitants où le septième art a vécu son moment de gloire dans les années 1970, après la fin de la colonisation française en 1960. Dans la jeune République islamique de Mauritanie, il y avait onze salles de cinéma et un Office national de cinéma pour le soutenir. Mais, manque de moyens et politique autoritaire obligent, les précurseurs du cinéma mauritanien travaillaient déjà en exil, comme Med Hondo, sélectionné en 1967 à Cannes pour Soleil Ô et Grand prix au Fespaco en 1986 pour Sarraouinia ou Sidney Sokhona, connu pour Nationalité : immigré (1975). « Même s’il est toujours entre deux avions et qu’il est plus à l’étranger qu’ici, Abderrahmane Sissako est quand même considéré ici comme un Mauritanien », plaisante Jany Bourdais, le directeur délégué de l’Institut français à Nouakchott. Né en 1961 à Kiffa en Mauritanie, Abderrahmane Sissako a passé la plus grande partie de sa carrière en dehors de son pays natal avant de s’y installer récemment. Ses films ont surtout été financés par des partenaires occidentaux. Même pour Timbuktu, fièrement affiché comme un film mauritanien, la contribution de la Mauritanie réside surtout dans le fait que le gouvernement avait mis à disposition 200 soldats pour sécuriser les tournages à Oualata, près de la frontière malienne, contre d’éventuelles attaques de jihadistes. « Il n’y a pas, à proprement parler, de “cinéma mauritanien” » Gérard Vaugeois, critique, producteur et spécialiste du cinéma maghrébin, remarque qu’aujourd’hui, « il n’y a pas, à proprement parler, de “cinéma mauritanien”. Il y a des films qui existent. Et le film d’Abderrahmane Sissako n’est pas tant un film mauritanien qu’un film de Sissako lui-même. » En tant que secrétaire général de l’association qui organise jusqu’au 18 décembre le Festival du Maghreb des films à Paris, Gérard Vaugeois a programmé, au-delà de l’avant-première de Timbuktu, deux courts métrages mauritaniens : « Ce qui est intéressant dans ces deux films, c’est d’abord qu’ils existent, qu’ils soient faits par des jeunes réalisateurs. Ils témoignent de quelque chose un peu inattendu dans une cinématographie peu existante. Il y a une volonté réellement artistique et expérimentale. On s’attend plutôt à voir des films qui tiennent des discours. Et là, d’un seul coup, on se retrouve devant des films qui sont des films de plasticiens, d’intellectuels, d’artistes au sens le plus plein du terme. » En effet, The End, une expérience cinématographique avec la silhouette d’un homme en noir et blanc, réalisée par Mai Mostafa, s’apparente à une création oscillant entre un dessin en mouvement et un dessin animé. « Le film parle du fait que les gens sont de plus en plus coupés de la réalité à cause de leur addiction à internet », explique la jeune cinéaste. Tourné sans moyen, ce court métrage renvoie à l’état actuel du cinéma en Mauritanie : « le plus grand problème pour les cinéastes indépendants en Mauritanie est le manque de soutien, l’absence d’aides de l’Etat et le fait qu’il n’y ait pas de producteurs ou d’école de cinéma. La société n’encourage pas les cinéastes et pour une femme, c’est souvent particulièrement difficile quand la famille ne souhaite pas qu’elle devienne cinéaste. » L’absence de la culture de la salle de cinéma « Il n’y a pas de renouveau du cinéma mauritanien, affirme Jany Bourdais, le directeur délégué de l’Institut français à Nouakchott qui dispose de la seule salle de cinéma du pays. Il y a des jeunes, mais ils n’ont pas les outils professionnels pour le faire. Comme il n’y a pas de production de longs métrages mauritaniens, on ne peut pas en programmer à l’Institut français. C’est ça le problème. » Et puis, il y a le manque d’un public cinéphile : « Oui, il y a un public, mais qui, malheureusement, n’est pas très nombreux, parce qu’il n’y a pas la culture de la salle du cinéma. Donc on regarde les films plutôt à la télévision par satellite, DVD ou téléchargement. » Et pourtant, il y a bien des choses qui ont changé, aussi grâce à Abderrahmane Sissako. Il avait trouvé une bourse pour étudier le cinéma en France à un jeune cinéaste qui était son collaborateur pour En attendant le bonheur. Revenu en 2002, Abderrahmane Ould Ahmed Salem fonda à Nouakchott la Maison des cinéastes pour créer un espace d’échange. Une décennie plus tard, et avec l’espoir de faire renaître le cinéma mauritanien avec le festival de la Semaine nationale du film devenu le Festival Nouakshort Films, Salem se réjouit de l’émergence d’une nouvelle génération de jeunes cinéastes mauritaniens comme Ousmane Diagana qui avec La blessure d’esclavage (2011) a braqué sa caméra sur le sujet tabou de l’esclavage en Mauritanie. Ou encore Djibril Diaw, le réalisateur de 1989 qui parle dans son prochain film Retour sans cimetière du retour des Mauritaniens déportés par le pouvoir du colonel et futur président Maaouiya Ould Sid Ahmed Taya pendant les exactions et massacres de 1989. Même si le cinéma reste le parent pauvre de la politique culturelle nationale et qu’on est encore très loin d’une industrie cinématographique, le fondateur de la Maison des cinéastes répète dans ses interviews qu’il croit très fort à l’avenir du cinéma. Pour lui, la Mauritanie a besoin de ses cinéastes pour faire avancer la société et raconter l’histoire du pays. Et le septième art attend une vraie décision politique en sa faveur.  Souleymane Bachir Diagne est un « finistère ». Chez lui habite une longue tradition de pensée lumineuse soufie dont la musique est souvent couverte par le bruit assourdissant de quelques demi-soldes, à barbes et masques de bourreaux, à la langue bien pendue, qui ont fini d’occuper l’espace médiatique, d’obstruer le champ culturel et intellectuel. Chez lui finit une certaine terre des idées. Puis celles-ci se redéployent, donnant des ailes à ce que nous savions et corps à ce que nous ignorions, son esprit fertile comme point d’appui et ses formules heureuses pour habits. On ne consent point, parfois, à ce qu’il dit. Mais on le conçoit toujours. Cet oiseau de nuit en plein jour dont-il qualifie George Boole lui ressemble aussi, à bien des égards. En lui, se rencontrent l’Islam des lumières, l’école occidentale de la logique, et l’Afrique de la pensée, du savoir ésotérique.

Souleymane Bachir Diagne est un « finistère ». Chez lui habite une longue tradition de pensée lumineuse soufie dont la musique est souvent couverte par le bruit assourdissant de quelques demi-soldes, à barbes et masques de bourreaux, à la langue bien pendue, qui ont fini d’occuper l’espace médiatique, d’obstruer le champ culturel et intellectuel. Chez lui finit une certaine terre des idées. Puis celles-ci se redéployent, donnant des ailes à ce que nous savions et corps à ce que nous ignorions, son esprit fertile comme point d’appui et ses formules heureuses pour habits. On ne consent point, parfois, à ce qu’il dit. Mais on le conçoit toujours. Cet oiseau de nuit en plein jour dont-il qualifie George Boole lui ressemble aussi, à bien des égards. En lui, se rencontrent l’Islam des lumières, l’école occidentale de la logique, et l’Afrique de la pensée, du savoir ésotérique. Djibril Diaw n’en est pas encore fini de creuser son sillon. Après avoir réalisé “1989” son premier long-métrage qui avait remporté le 2ième prix du meilleur film durant la 4ième édition de la Semaine Nationale du Film (Se.na.f.), film censuré par le gouvernement de Moulaye Ould Mohamed Laghdaf, il revient, cette fois-ci, avec le “Retour Sans cimetières” qui va sortir en marge du Festival Rencontres Afrique en Docs à Lille du 11 au 13 Décembre 2014.

Djibril Diaw n’en est pas encore fini de creuser son sillon. Après avoir réalisé “1989” son premier long-métrage qui avait remporté le 2ième prix du meilleur film durant la 4ième édition de la Semaine Nationale du Film (Se.na.f.), film censuré par le gouvernement de Moulaye Ould Mohamed Laghdaf, il revient, cette fois-ci, avec le “Retour Sans cimetières” qui va sortir en marge du Festival Rencontres Afrique en Docs à Lille du 11 au 13 Décembre 2014.