Monthly Archives: April 2025

Thomas Piketty : « La réalité est que les Etats-Unis sont en train de perdre le contrôle du monde »

Le président américain voudrait que la pax americana soit récompensée par un tribut versé par le reste du monde, de façon à financer éternellement ses déficits. Le problème est que la puissance états-unienne est déjà déclinante et qu’il faut imaginer le monde sans elle, explique l’économiste dans sa chronique.

Le Monde – Les Etats-Unis ne sont plus un pays fiable. Pour certains, le constat n’a rien de nouveau. La guerre d’Irak lancée en 2003 – avec plus de 100 000 morts, une déstabilisation régionale durable et le retour de l’influence russe – avait déjà montré au monde les méfaits de l’hubris militaire états-unien. Mais la crise actuelle est nouvelle, car elle met en cause le cœur même de la puissance économique, financière et politique du pays, qui apparaît comme déboussolé, gouverné par un chef instable et erratique, sans aucune force de rappel démocratique.

Pour penser la suite, il faut prendre la mesure du tournant en cours. Si les trumpistes mènent une politique aussi brutale et désespérée, c’est parce qu’ils ne savent pas comment réagir face à l’affaiblissement économique du pays. Exprimé en parité de pouvoir d’achat, c’est-à-dire en volume réel de biens, de services et d’équipements produits chaque année, le PIB de la Chine a dépassé celui des Etats-Unis en 2016. Il est actuellement plus de 30 % plus élevé et atteindra le double du PIB états-unien d’ici à 2035. La réalité est les Etats-Unis sont en train de perdre le contrôle du monde.

Plus grave : l’accumulation des déficits commerciaux a conduit la dette extérieure publique et privée du pays à une ampleur inédite (70 % du PIB en 2025). La remontée des taux d’intérêt pourrait conduire les Etats-Unis à devoir verser au reste du monde des flux d’intérêts considérables, ce à quoi ils avaient jusqu’ici échappé grâce à leur mainmise sur le système financier mondial. C’est ainsi qu’il faut lire la proposition détonante des économistes trumpistes, visant à taxer les intérêts versés aux détenteurs étrangers de titres états-uniens. Plus direct encore, Trump veut renflouer son pays en s’appropriant les minerais ukrainiens, en prime du Groenland et de Panama.

Trump, chef colonial empêché

D’un point de vue historique, il faut noter que l’énorme déficit commercial états-unien (environ 3 % à 4 % du PIB en moyenne chaque année, de 1995 à 2025) a un seul précédent pour une économie de cette taille : c’est approximativement le déficit commercial moyen des principales puissances coloniales européennes (Royaume-Uni, France, Allemagne, Pays-Bas), entre 1880 et 1914. La différence est que ces pays détenaient d’énormes actifs extérieurs, qui leur rapportaient tellement d’intérêts et de dividendes que cela suffisait amplement à financer leur déficit commercial, tout en continuant d’accumuler des créances dans le reste du monde.

Trump n’est au fond qu’un chef colonial empêché. Comme l’Europe du passé, il voudrait que la pax americana soit récompensée par des subsides versés par le reste du monde reconnaissant, de façon à financer éternellement ses déficits. Le problème est que la puissance états-unienne est déjà déclinante, et que l’époque ne se prête plus du tout à ce type de colonialisme brutal et sans retenue. Perdu dans ses références passéistes, Trump semble ignorer que les Etats-Unis se sont construits en 1945 sur la rupture avec l’ordre colonial européen et la mise en place d’un autre modèle de développement, fondé sur l’idéal démocratique et une avance éducative considérable sur le reste du monde. Ce faisant, il mine le prestige moral et politique sur lequel son pays a bâti son leadership.

Que faire face à cet effondrement ? D’abord s’adresser aux pays du Sud et leur proposer la mise en place d’un nouveau multilatéralisme social et écologique, en lieu et place du défunt multilatéralisme libéral. L’Europe doit enfin soutenir une réforme profonde de la gouvernance du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, de façon à sortir du système censitaire actuel et de donner toute leur place à des pays comme le Brésil, l’Inde ou l’Afrique du Sud. Si elle continue de s’allier aux Etats-Unis pour bloquer ce processus irrémédiable, alors les BRICS [Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud] bâtiront inévitablement une architecture internationale parallèle, sous la houlette de la Chine et de la Russie.

La responsabilité de l’Europe

Si l’Afrique subsaharienne avait bénéficié de meilleurs termes des échanges au cours des dernières décennies, elle aurait pu investir dans ses infrastructures, son éducation et sa santé. Au lieu de cela, ses gouvernements doivent se débattre dans des conditions héroïques avec des moyens affligeants : à peine 200 euros par enfant et par an, en parité de pouvoir d’achat, pour l’éducation d’un élève en primaire et secondaire (60 euros aux taux de change courants), là où chaque enfant du Nord a droit à 40 ou 50 fois plus (8 000 euros en Europe, 10 000 euros aux Etats-Unis).

De même, l’Europe a commis une grave erreur en 2024 en s’opposant à la proposition de justice fiscale promue au G20 par le Brésil, et en votant contre la mise en place à l’ONU d’une convention-cadre sur la fiscalité équitable, là encore avec les Etats-Unis, tout cela pour préserver le monopole de l’OCDE et du club des pays riches sur ces questions jugées trop importantes pour être laissées aux plus pauvres.

L’Europe doit enfin reconnaître son rôle dans les déséquilibres commerciaux mondiaux. Il est aisé de stigmatiser les excédents objectivement excessifs de la Chine qui, comme les Occidentaux avant elle, abuse de son pouvoir pour sous-payer les matières premières et inonder le monde de biens manufacturiers. Ce qui en outre ne bénéficie guère à sa population, qui aurait bien besoin de salaires plus élevés et d’une sécurité sociale digne de ce nom.

Mais le fait est que l’Europe a également tendance à sous-consommer et sous-investir sur son territoire. Entre 2014 et 2024, la balance commerciale (biens et services) des Etats-Unis accuse un déficit annuel moyen d’environ 800 milliards de dollars [705 milliards d’euros]. Pendant ce temps, l’Europe réalise un excédent moyen de 350 milliards de dollars, presque autant que la Chine, le Japon, la Corée et Taïwan réunis (450 milliards). Il faudra bien plus que la relance militaro-budgétaire allemande ou la mini-taxe carbone aux frontières envisagées actuellement pour que l’Europe contribue enfin à promouvoir un autre modèle de développement, social, écologique et équitable.

Thomas Piketty

est directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, Ecole d’économie de Paris.

Les ombres et lumières de la Gouvernance : un voyage entre Aziz et Ghazouani

Les ombres et lumières de la Gouvernance : un voyage entre Aziz et Ghazouani

La Mauritanie, terre de contrastes et d’horizons, a vu fleurir des métamorphoses notables dans son jardin gouvernant depuis l’accession au pouvoir de Mohamed Ould Abdel Aziz en l’an 2009, suivi par l’ombre portée de son successeur, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, en 2019. Il m’incombe, tel un chroniqueur des temps modernes, d’analyser ces deux mandats en éclairant tant les continuités que les ruptures au sein des politiques publiques, de la gestion des ressources et des relations avec le tissu vivant de la société civile.

Gouvernance sous Mohamed Ould Abdel Aziz : entre promesses et déceptions

Le règne de Mohamed Ould Abdel Aziz a été un tableau peint de couleurs vives, où la volonté de moderniser le pays et de ferrailler l’économie s’est manifestée avec éclat. Sous son ciel, la Mauritanie a vu son économie croître comme une plante assoiffée de lumière, grâce à l’exploitation de ses trésors naturels : minerai de fer et pétrole. Mais dans l’éclat de cette croissance, l’ombre des accusations de corruption s’est insinuée, ternissant le tableau. Ce chef d’orchestre, souvent critiqué pour sa concentration des pouvoirs, a fait vibrer les cordes d’un exécutif au mépris des institutions démocratiques.

Sur la toile sociale, Ould Abdel Aziz a tenté de dessiner des infrastructures et des projets de développement, mais ces initiatives, telles des coups de pinceau inégaux, ont souvent favorisé certaines régions au détriment d’autres. La répression des dissentiments a, quant à elle, assombri la scène, soulevant de lourdes questions sur le respect des droits et des libertés, tel un nuage menaçant sur un ciel autrement radieux.

Transition vers Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani : une promesse de renouveau ?

L’élection de Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a été accueillie comme une brise fraîche, un espoir de changement. Ancien chef d’état-major, il a promis de poursuivre les réformes tout en injectant une nouvelle essence dans l’art gouvernant. Son mandat, débutant sous la bannière de la continuité, s’est engagé dans la lutte contre la corruption et la quête d’une gouvernance vertueuse. Il a, de surcroît, mis en avant le dialogue avec la société civile, rappelant que le tissu national se tisse aussi d’écoute et de collaboration.

Cependant, les défis persistent tels des échos lointains. Malgré des efforts notables pour diversifier l’économie et réduire la dépendance aux ressources naturelles, le concret se fait encore désirer. Les promesses de transparence et d’inclusivité semblent flotter dans les airs, sans avoir encore touché le sol fertile du peuple, tandis que les tensions sociales, comme des vagues sur un rivage, demeurent, exacerbées par des inégalités régionales et les droits des minorités.

Comparaison et perspectives : Un chemin partagé vers l’avenir

En scrutant les présidences de ces deux hommes, il apparaît que comme un miroir déformant, malgré des efforts pour améliorer la gouvernance sous Ould Cheikh El Ghazouani, les défis structurels hérités de l’ère Ould Abdel Aziz continuent de projeter leur ombre. La lutte contre la corruption et l’appel à la transparence se dessinent comme des enjeux centraux pour regagner la confiance d’un peuple avide de promesses tenues.

La gestion des ressources naturelles et la quête d’un développement inclusif se dressent en véritables défis à relever. La capacité du nouveau président à naviguer ces eaux tumultueuses, tout en respectant les droits humains et en stimulant un dialogue constructif avec la société, sera la clef d’un avenir politique et économique prometteur pour la Mauritanie.

Ainsi, la gouvernance de Mohamed Ould Abdel Aziz et celle de Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani se révèlent comme un jeu de miroirs, où se mêlent continuités et ruptures. Alors que le pays rêve d’un lendemain empreint de démocratie et d’inclusivité, il est impératif que les dirigeants, d’hier et de demain, tirent les leçons du passé pour forger une Mauritanie plus juste et prospère.

Ahmed Ould Bettar

Appel à la Cohésion et au Dialogue National

Appel à la Cohésion et au Dialogue National

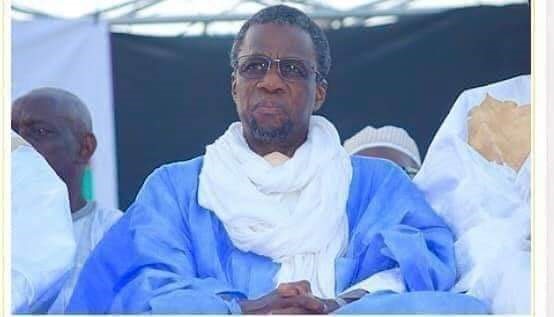

J’ai écouté hier l’adresse à la nation sénégalaise du Président Diomaye Faye. J’ai entendu un souci exprimé qui se déclina en : « vivre ensemble, cohésion nationale, dialogue, composantes nationales, justice , solidarité, progrès, transparence, rigueur dans la gestion, baisse continue des denrées de première nécessité, journees nationales de concertation, secteur par secteur’’ , enfin ! j’aurais tant aimé entendre ces soucis évoqués pour notre pays …mais hélas ! une certaine mentalité, le chauvinisme ambiant, le sens de l’Etat inexistant empêchant l’expression de ces idées nobles et salvatrices !

Samba Thiam Président des FPC