Category Archives: presse

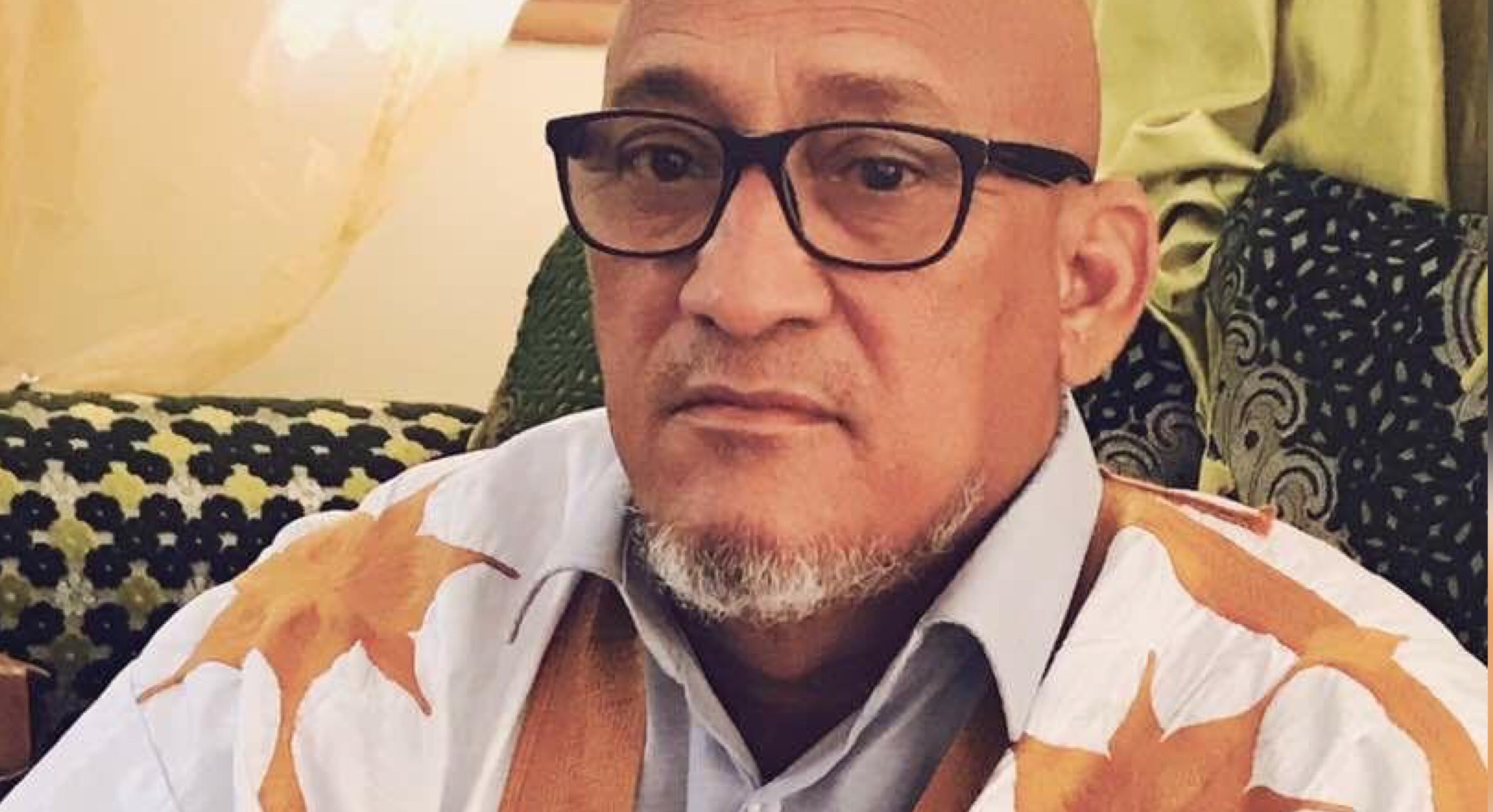

Ould Ghazwani à Rosso : La ruée de tous les laudateurs

Mohamed Ould Cheikh El Ghazwani était à Rosso et à Keur Macène le lundi 5 Juillet. Ce déplacement occupe tout le gouvernement dont le ministère de l’agriculture, maître d’œuvre de cette visite où le Président donnera le coup d’envoi de la campagne agricole 21/22. Une fois de plus, des milliards seront annoncés pour améliorer la production et des engins exposés pour faire croire que ces gadgets sont là pour les exploitants. Toujours la même rengaine, les mêmes discours, les mêmes visages, les mêmes mains à applaudir le Raïs… et les mêmes dépenses pour les mêmes luxueuses voitures dont certaines furent mal acquises.

Pour en revenir à la campagne agricole, on se rappellera qu’en dépit des milliards injectés et des hectares promis à l’emblavement, notre pays peine, depuis l’UNCACEM, à atteindre son autosuffisance en riz et légumes. Nos marchés sont inondés de produits en provenance du Maroc et, désormais en moindre mesure, du Sénégal, deux pays voisins qui n’ont pas plus de terre et d’eau que nous, ni beaucoup plus de bras. Au lieu de dresser un sérieux audit de ce secteur prédateur, nos gouvernants continuent à appliquer la politique de l’autruche. Circulez, y a rien à voir !

Côté discours

Lors du lancement de la campagne 20/21, le ministre du Développement rural – à l’époque Dy ould Zeïn – avait fixé l’objectif de mettre en valeur 250 000 ha dont 70 000 dans l’irrigué, en vue de produire 458 000 tonnes dont 108 000 de céréales traditionnelles et 35 000 de riz blanc. Le ministre espérait ainsi porter à 87,5% la couverture des besoins nationaux en riz à la fin de la campagne et atteindre l’autosuffisance en 2022, grâce, disait-il, à « l’extension de technologies nouvelles dans le système de production pluviale, la sélection des semences, la préparation à la menace des criquets pèlerins et l’adoption de mesures mieux adaptées à l’environnement (30 nouveaux barrages et 200 digues, pour une superficie totale de plus de 4 000 hectares) ». La production par hectare devait passer, quant à elle, de 5,4 tonnes à 5,5 et les superficies cultivables atteindre 80 000 hectares. À l’heure du bilan, son remplaçant à la tête du département doit livrer des chiffres et nous indiquer, preuves à l’appui, si les objectifs furent atteints, avant de décliner, lui aussi, sa feuille de route.

Côté folklore

Les déplacements du président de la République à l’intérieur du pays sont devenus, depuis des années, l’occasion d’un show des acteurs politiques, embarquant dans leur spectacle les pauvres populations qui devraient rencontrer le Rais pour lui exposer de vive voix leurs préoccupations ; et les élus locaux toujours accusés de ne jamais transmettre les doléances de leurs électeurs ; pis, de faire le plus souvent écran, filtrant les audiences, entre celui-là et les citoyens lambda. Depuis quelques jours, ceux de Rosso inondent les réseaux sociaux pour se plaindre de l’inactivité de leurs élus. Il suffit de constater l’état piteux des voies de la ville et l’image pitoyable qu’elle offre à chaque saison des pluies pour comprendre leurs récriminations…

En plus de l’obstacle des élus, les populations-hôtes sont envahies par des hordes de laudateurs venues d’on ne sait où ni pourquoi. En tout cas, pas pour les beaux yeux des Rossossois. Et le président Ghazwani ne semble pas décidé à enrayer cette compétition dans le « voyez-moi » et l’exhibitionnisme dont font montre les élus et cadres locaux, accompagnés de leurs amis des autres régions et de leurs troubadours. La circulaire publiée par le ministère de l’Intérieur le 24 Février 2020 interdisant des réunions à caractère tribal avait été pourtant bien appréciée par l’opinion. Chassez le naturel, il revient au galop. Aussi bien à Timbedra, Kaédi qu’à Rosso, les rencontres entre les « accueilleurs convenus » du Président tombent presque toutes sous le coup de cette circulaire. Et de se livrer une compétition effrénée en alignant des cortèges de luxueux 4×4, chameaux ou pauvres citoyens sous le soleil et la poussière. Tout cela pour des positionnements politiques avec, à la clef, la promotion d’un cadre de la tribu ou de la famille.

Parfaitement au courant de ses errements qui coûtent cher à la Mauritanie (location de voitures, carburant, frais de mission…), le cabinet de la Présidence et le ministère de l’Intérieur laissent faire, malgré le COVID 19 dont la troisième vague menace le pays. Opportunisme, quand tu nous tiens ! Un imam de Nouakchott a fustigé celui des religieux qui s’empressent de ramper sous les bottes des politiques, oubliant les enseignements du Saint Coran et du prophète Mohamed (PBL).

Une visite de travail devrait être très circonscrite, ne concerner que les bénéficiaires et les hôtes directs ; pas toute la République ; et ne jamais provoquer l’arrêt de toute l’administration. « « Il faut attendre la fin de la visite du Président » : pénible leitmotiv devenu de tradition dans tous les départements ministériels à la veille d’un tel déplacement. Comme si celui-ci devait primer sur le fonctionnement de nos institutions !

D.L.

le calame

Mauritanie : Malouma, la diva mélancolique

Jeune Afrique – L’incontournable chanteuse a fait de son art un combat politique. Accusée de corruption en 2017, elle reste marquée par cette épreuve.

Lorsque ses doigts se posent sur son ardin, le silence se fait autour d’elle. Les cordes de cette harpe mauritanienne sont autant de fils qui relient Malouma Mint Meïddah à la tradition musicale de son pays. Un patrimoine qu’elle voit disparaître avec nostalgie. Alors, avant qu’il ne s’envole, elle l’a capturé en 2016 dans un double album, Chants populaires traditionnels hassani mauritaniens.

Elle y a réuni dix grands artistes originaires du Trarza (Sud) du Brakna (Sud-Ouest) ou encore du Hodh el-Gharbi (Est) et du Tagant (Centre). Les vingt compositions (appelées echouars) choisies, tantôt bluesy, rythmées ou mélancoliques, suivent les modes de la musique maure, dont son père, Moktar Ould Meïddah, fut l’un des grands maîtres.

Dans ses propres créations – dont la dernière, Knou, est sortie en 2014 –, elle n’a jamais cessé de lui rendre hommage, tentant même de le ressusciter dans ses chansons.

Élue sénatrice

Née en 1960 près de Mederdra, dans le Trarza, non loin des rives du fleuve Sénégal, Malouma a reçu cette éducation musicale en héritage, dès ses 6 ans. À l’âge adulte, très engagée aux côtés des femmes, cette ancienne griotte a combattu les mariages forcés, l’exclusion des plus démunis, le racisme… Ce qui lui a valu pendant de nombreuses années d’être marginalisée dans les médias. Son combat, incarné dans sa poésie, est devenu politique.

Engagée aux côtés de son grand ami, l’opposant Ahmed Ould Daddah (pour qui elle a composé une chanson, Habib Echaab, « le bien-aimé du peuple »), elle a été élue sénatrice en 2007.

Après la sortie de son album Nour, teinté de blues et de sonorités plus pop, la même année, cette amoureuse de musique classique (elle écoute et réécoute Mozart, Wagner, Chopin, Beethoven, Vivaldi…) a un temps délaissé son art pour se consacrer à l’organisation d’événements au travers de sa Fondation Malouma pour la culture, le patrimoine et les arts. Moutribat el-Chaab, « l’artiste du peuple », avait notamment imaginé La Grande rencontre, une nuit de concerts où elle avait réuni des musiciens mauritaniens de tous horizons.

Grande tristesse

Mais depuis 2017 et « l’affaire Mohamed Ould Ghadda », du nom d’un parlementaire accusé de corruption, Malouma l’insoumise est gagnée par la tristesse. Mise en cause parce qu’elle aurait accepté de l’argent pour rejeter le projet de réforme constitutionnelle voulu par le président d’alors, Mohamed Ould Abdelaziz, – finalement adopté –, elle a perdu son poste et évité la prison de justesse.

Placée sous contrôle judiciaire, elle était privée jusqu’au mois de mai dernier de son passeport. Elle a dû renoncer aux tournées internationales, elle qui s’est produite aux États-Unis, en Égypte ou encore en Arabie saoudite. « On m’a enchaînée avec des mensonges ! s’émeut-elle. Mon nom a été gâté, mon honneur blessé, toute ma vie a été touchée. » Ses doigts continuent de faire vibrer son ardin quand, à cet instant, elle fait résonner sa voix dans une grande mélancolie.

Par Justine Spiegel – à Nouakchott

Éloignons-nous du repli identitaire !

News RIM – Détribalisons nous, éloignons nous du repli identitaire, si nous voulons construire une nation.

L’instinct grégaire est fatal au développement des esprits et des pays car il favorise les inégalités et l’injustice. Depuis des décennies certains utilisent l’État, le pouvoir et l’argent pour privilégier leurs groupes d’appartenance au détriment de la majorité du peuple.

Il est temps de changer…. je suis tellement au fait des bienfaits et des méfaits de la tribu ayant grandi dans son moule et ayant été formaté à la considérer comme le premier et dernier salut et rempart, que j’en mesure le danger réel sur la modernité et le développement.

Certes les défenseurs de la tribu arguent de la faiblesse de l’Etat dont les défaillances dans son rôle social sont remplacés par la solidarité tribale….pour justifier le recours de certaines franges de la population à ce regroupement social.

Personnellement, je pense que cette défaillance de l’Etat à se substituer à la solidarité tribale, est un argument battu en brèche par toutes les tares et injustices corollaires à son existence et qui se manifestent le plus souvent par la suprématie de certaines tribus et les inégalités économiques et sociales qui en découlent. Ajoutons à cela les risques d’interférence permanente entre les exigences républicaines d’un etat démocratique et les considérations anachroniques forcément antinomiques et dichotomiques avec les paradigmes modernes et universels.

La comparaison entre les méfaits du tribalisme sur les esprits et ses éventuels bienfaits sociaux ne peuvent qu’être au désavantage des derniers.. L’expérience le vécu nous le démontrent tous les jours. Népotisme, injustice, frustrations et marginalisation.. etc….selon qu’on est d’une tribu dominante ou périphérique. Ce tribalisme spécifique à une composante de la population a engendré au plan endogène un phénomène de morcellement des appartenances sociales dabord au sein même de la société maure et ensuite au niveau exogène un repli identitaire des autres communautés par un phénomène de résistance à tous les paradigmes sociaux et culturels fondements de cette société tribale.

Cette dernière devenue du coup aux yeux des autres communautés hégémonique crée un sentiment de refus de l’autre qui s’est exacerbée depuis des décennies. Personnellement je suis convaincu qu’en lançant une lutte sans merci contre le tribalisme les autres phénomènes de repli identitaire s’estomperont à la faveur des dispositions qui ne pourront être que constitutionnelles et législatives pour être efficaces. Oui tout repli identitaire sur la base de la tribu, de l’ethnie ou de la race devront un jour faire l’objet de mesures coercitives.

La création d’une nation digne de ce nom passera par là.

Imam Cheikh Ould Ely

Vadili Ould Rayess membre du comité des experts de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

La Mauritanie a proposé, dans la plus grande discrétion, au mois d’avril dernier, l’ancien fonctionnaire du ministère de l’Intérieur et juriste, Vadily Ould Rayess pour siéger au nom du pays, au sein du Comité des experts de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale jusqu’à 2024. Ould Rayess remplace Yemhelhe mint Mohamed à ce poste qui siégeait jusqu’à décembre 2021.

La Mauritanie a ratifié cette Convention le 13 décembre 1988 mais elle n’a toujours pas accepté de signer les procédures de plaintes individuelles.

Vadili, un agent étatique actif dans la conception et l’exécution exactions extrajudiciaires et déportations massives des noirs en 1989 ?

Rappelons qu’en 1988, Vadili Ould Rayess était le directeur de la synthèse du ministère de l’Intérieur et de la communication où il travaillait sous les ordres de Gabriel Cimper alias Djibril Ould Abdallahi, l’un des cerveaux des exactions extrajudiciaires et des déportations massives des négro-mauritaniens dans les années 89-91. Administrateur au ministère de l’Intérieur à l’époque, Vadilli Ould Rayess jouait le rôle de pivot durant toute cette période au cours de laquelle des organisations internationales des droits humains accusaient la Mauritanie de procéder à “l’épuration ethnique”.

À l’annonce du décès de Djibril Ould Abdallahi en janvier 2021, Ould Rayess a révélé que ce lui avait chargé d’effectuer une simulation sur un éventuel conflit entre la Mauritanie et le Sénégal. L’objectif, écrivait-il, c’était de prévoir les conséquences de la fermeture des frontières des deux pays à savoir leur impact sécuritaire.

Ainsi, effectivement, au déclenchement des événements de 1989, plus de 200 villages peuls de Mauritanie du Trarza seront déportés vers le Sénégal. Entre 2007 et 2012, 24 000 personnes ont été rapatriées à la faveur d’un accord tripartite entre le Sénégal, la Mauritanie et le Haut-Commissariat des Nations unies (HCR).

Selon Vadili Ould Rayess, les déportés se seraient installés seulement dans la zone entre 1966 et 1988. L’ex- directeur de la synthèse considère qu’ ” une stratégie de repeuplement” aurait été menée sans indiquer par qui et comment.

Selon lui, un journal officiel de la République Française 1917 avait répertorié 36 villages négro-mauritaniens tout au long de la rive droite et qu’un rapport sécret établi en 1966 par le ministère de l’Intérieur recensait 79 localités habités par les communautés négro-mauritaniens.

Tout porte à croire que l’actuel représentant de la Mauritanie auprès de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale nie l’antériorité et la présence des négro-mauritaniens au niveau de rive droite du fleuve particulièrement dans la région du Trarza.

12 ans au service d’Abdel Aziz

Vadili Ould Rayess est connu, aussi pour avoir conseillé, pendant 12 ans l’ancien président de la République Mohamed Ould Aziz, actuellement en procédure de mandat de dépôt préventive. Il l’a soutenu, notamment dans son projet de modification constitutionnelle en 2017, lequel est à l’origine du changement des symboles de l’État( l’hymne national et le drapeau) ainsi que la dissolution du Sénat.

Présenté par Abdel Aziz lui-même comme un juriste compétent, il avait publiquement défendu le projet de tripatouillage de la constitution pour un troisième mandat.

Le Haut Commissariat des Nations unies pour les droits de l’Homme doit revoir son baromètre de mesure de la moralité de ses experts.

En effet, selon la Convention onusienne, les 18 experts sont choisis par les États pour siéger au Comité des experts conformément à ” leur haute moralité et leur impartialité”.

Car membre du conseil national du parti au pouvoir, l’Union pour la République (UPR), Vadilli Ould Rayess fustige aujourd’hui le règne d’Abdel Aziz et se positionne comme porte-parole de l’actuel régime après l’avoir servi. Et sous le règne d’Abdel Aziz, la discrimination raciale a connu son apogée avec l’instauration d’un recensement biométrique qui a rendu des milliers de noirs mauritaniens apatrides.

Tout dernièrement, Vadilli Ould Rayess a accusé, en direct sur une chaîne de télévision étrangère, le président du parti Ribat, Saad Ould Louleid, soutien politique d’Abdel Aziz d’ “espion corrumpu”. Selon lui, ” l’État mauritanien l’avait acheté pour inflitrer l’opposition radicale”.

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale est une convention des Nations unies, entrée en vigueur le 4 janvier 1969. Cette convention engage ses signataires à supprimer toute discrimination raciale, ségrégation raciale ou apartheid et à promouvoir la compréhension entre tous les peuples. Adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies, elle a été ouverte à la signature des États le 21 décembre 1965 et est entrée en vigueur le 4 janvier 1969. À ce jour, 179 pays ont ratifié cette convention, dont la Mauritanie en 1988.

La rédaction

A la une

CONTRIBUTION: Mauritanie : la feuille de ruse du gouvernement pour l’accaparement des terres agricoles de la Vallée est dévoilée

C’est à Dar El Barka, localité choisie et département désigné par le pouvoir éliminationniste du général Ghazouani comme laboratoire et point de départ de sa politique d’accaparement des terres de la Vallée, qu’est dévoilée la feuille de ruse gouvernementale. Entendons-nous bien, oui à l’investissement pour l’autosuffisance et la souveraineté alimentaires. Non et non à l’agenda caché des expropriations racistes par ruse (fuunti) et par force (doole). Ils veulent déshabiller Manthita, Kiné et Bolo pour habiller Zeïneb.

L’assaut est lancé

En présence de son collègue de l’agriculture et d’un parterre d’élus, maires, présidents de conseils généraux… tous apparentés au pouvoir, le ministre des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs annonce avoir « discuté avec des partenaires extérieurs qui ont une vision mondiale,… avec les sages, les experts nationaux… tous ceux qui sont intéressés par une réforme, la manière dont nous valoriserons nos terres sont là »! Le cadre est planté. L’atmosphère est propice à la légitimation de l’accaparement des terres.

La démarche et la pédagogie sont inédites. Le ministre est venu présenter le schéma gouvernemental aux populations « écouter, partager avec elles des idées » qu’elles auraient le droit d’enrichir, d’agréer ou de rejeter» [….] «Ce que vous direz, on le rapportera au président de la République, qui décidera».

Votre responsabilité est engagée. Soit vous saisissez la pleine mesure des enjeux et vous dites sans réserve, ni retenue ce que vous voulez, ce que vous redoutez, ce que vous ne souhaitez pas ; et donc vous savez à quoi vous attendre. Vous serez alors comptables de toute décision qui sera prise sur la foi de ce qui aura été rapporté, fidèlement dit-il. En conséquence, soit vous confondez les enjeux et les objectifs, vous vous livrerez pieds et poings liés, sans retour en arrière possible. Si la seule certification de la propriété des terres vous motive, le futur pourrait ressembler à tout sauf à une fête. Eh oui, l’intimidation et le recours à la force ne sont jamais loin. Curieux couplet Fuunti et doole!

On serait tenté d’applaudir la démarche, en ce qu’elle innove. Si ce n’est qu’elle est assortie de zones d’ombre et d’une conditionnalité :«…on ne peut pas laisser nos terroirs se vider faute d’emplois, on ne peut pas continuer d’emprunter pour investir pour des résultats très en dessous des ressources naturelles et financières mobilisées». Une quête de sécurité foncière pour l’investisseur privé interroge sur l’objectif premier poursuivi par le gouvernement : l’autosuffisance alimentaire ou l’efficacité économique quel qu’en soit le prix (l’économie mauritanienne en a besoin, la Banque Centrale en a besoin pour ses devises, les jeunes en ont besoin pour les emplois, dixit le ministre).

On fait mine d’oublier qu’en réalité les populations noires de la vallée et les jeunes de cette vallée destinataires du message, sont exclus et martyrisés depuis plusieurs décennies. Les déportations au Sénégal et au Mali, le génocide et la privation de citoyenneté ne semblent pas intéresser. Si, pourtant. Les invisibilisés, rendus apatrides, seront transformés en ouvriers agricoles temporaires sans droits sur leurs terres confisquées et jetés comme du papier Kleenex après usage. Logique. Le système dominant s’empare du dernier rempart des exclus : la terre.

Décryptage : des principes généreux en apparence mais qui cachent des vices et des non-dits L’Etat, dit le ministre aux populations de Dar El Barka, veut avoir votre confiance pour assurer à ses investisseurs la sécurité foncière dont ils ont besoin. Pourront-elles s’assurer d’avoir la sienne à partir de la parole gouvernementale qui ne doit souffrir d’aucune ambiguité avant de remettre leurs terres entre les mains d’investisseurs dont l’objectif premier est de produire pour le marché mondial? On relève encore beaucoup de zones d’ombre dans le discours.

Si l’atteinte de l’autosuffisance est un objectif du gouvernement, celui-ci devrait y œuvrer, y compris en interne. En Mauritanie, une politique agricole révolutionnaire visant à la fois l’autosuffisance alimentaire et l’emploi des jeunes peut reposer sur ces derniers (notamment les centaines de diplômés sortis de nos universités et écoles supérieures qui ne demandent qu’à avoir le pied à l’étrier) des partenaires crédibles. L’indépendance alimentaire n’a pas de prix, mais un coût que seul l’Etat doit supporter en tout ou partie. Les grandes nations n’y sont parvenues qu’au prix d’importantes subventions nationales (Japon) ou communautaires (la PAC en Europe).

Le schéma en gestation reposerait sur un partenariat tripartite entre populations, propriétaires des terres et privés de moyens de les valoriser, l’Etat puissance régalienne et garant de la réussite du schéma ; et les privés mobilisateurs des ressources financières, de l’expertise et de la rigueur de gestion des exploitations agricoles. Un bel attelage qui cache à l’épreuve de l’analyse cachée vices et non-dits, notamment en ce qui concerne la propriété, la part du bloc affectée aux «propriétaires» et la durée de la concession ou bail.

Sur la propriété, même dans le cas du scénario idéal où il y aurait entente entre « propriétaires identifiés » d’un bloc agricole, on n’aura pas réglé pour autant le problème. On est en présence de deux possessions. La première lignagère (plus que de «propriétés»), reçue collectivement en héritage et qui doit être léguée collectivement en héritage. Seule la gestion (de l’exploitation comme des conflits qui sont liés) de ces possessions lignagères est confiée au doyen du lignage, par définition changeant. Cette dimension ne saurait être réduite à une simple certification, fut-elle établie par l’Etat : les possessions ayant en effet précédé celui-ci ; elles doivent lui survivre. Le scénario mitigé ouvre quant à lui la porte à des désordres de toutes sortes et s’apparente à une délégation de souveraineté d’une «propriété plurielle» pas encore clairement identifiée à un comité de gestion dont on sait que certains des membres sont des affidés du pouvoir. Le schéma pouvant commencer avant même un accord sur le détail des propriétés, la structure n’hésitera pas à « forcer » une entente : la cause est entendue. L’investisseur est installé, il faut lui assurer la sécurité foncière nécessaire à la rentabilité de son affaire.

Sur la part «déterminée au cas par cas» et le bail dont «la durée va figurer dans l’appel d’offres», le flou artistique est total. Qui la détermine? Cette durée est-elle convenue de façon éclairée avec les «propriétaires» avant d’être consignée dans un appel d’offres dont les termes leur échappent. Les concessions accordées à des investisseurs internationaux pour des productions à grande échelle, comme ce qui se projette, le sont sur un bail emphytéotique de plusieurs dizaines d’années. A titre d’exemple, la Compagnie Sucrière Sénégalaise exploite à Richard-Toll au Sénégal un périmètre sucrier sur la base d’un bail de 99 ans.

La deuxième «possession», innovante et réglementée, fait l’objet d’une gestion représentative acceptée. Elle est gérée sous forme d’Entente Foncière, propriétaires et exploitants des champs de culture, de plusieurs villages regroupés en association reconnue par l’Etat. La plus documentée est celle du département de Maghama, l’Association des Usagers du Walo (AUW), qui regroupe plus d’une vingtaine de villages dudit département et au-delà. Elle est citée en exemple. Des précisions que pourraient apporter des responsables de cette association enrichiront. D’autres coopératives, parfois plus importantes par le nombre de villages adhérents, existent dans toute la vallée.

La culpabilisation : l’épée de Damoclès pour dissuader

«On ne peut pas continuer à dépendre de l’étranger pour notre alimentation, on ne peut pas laisser nos terroirs se vider faute d’emplois, on ne peut pas continuer d’emprunter….Nous ne voulons pas perdre beaucoup de temps, la pandémie a démontré que l’indépendance de notre pays est relative….Nous avons tout ce qu’il faut pour nous nourrir. Faut-il garder le statu quo ou faut-il franchir le pas avec vous, avec nos partenaires privés, avec le gouvernement dans la sérénité : mobiliser des ressources importantes et créer des emplois, créer de la richesse dans cette région».

Ce argumentaire est un réchauffé. Il a été entendu partout où des terres agricoles sont convoitées par des investisseurs locaux et étrangers. Les prises de contrôle de terres actuelles n’ont pas toutes une finalité productive précise Mathieu Perdriault dans un document publié en septembre 2011. «Dans de nombreux cas, les terres ne sont pas mises en exploitation après qu’elles aient changé de mains» précise-t-il. Une conséquence de concessions foncières accordées avec des contrats rudimentaires.

Vraisemblablement calquée sur l’applicabilité du code minier à la recherche et l’exploitation pétrolière en mer dans la Zone Economique Exclusive (ZEE) et sur le plateau continental, la feuille de ruse de Dar El Barka s’abstient d’évoquer les obligations en matière de partage de la «rente» qui concerne aussi bien l’Etat que les collectivités territoriales. En termes clairs, les investissements doivent profiter au développement local. Dans certains pays organisés, la législation le prévoit. Dans d’autres, des obligations en matière de protection de l’environnement sont ajoutées. Mais inutile de voire grand, car, avertit le ministre : «les populations doivent savoir que quand elles sont trop gourmandes, les investisseurs ne viendront pas». Le ton est donné.

Quoi qu’il en soit, on ne gère pas la terre comme on gère une mine. La seconde est impersonnelle et appartient à l’Etat. La première, identitaire avec une forte charge historique, appartient à des citoyens qui font corps avec elle depuis toujours.

Le paysan de la vallée craint de subir la double peine : la première sera celle générée par l’externalisation de la production agricole au profit de riches pays du Golfe, du Soudan, de l’Inde, de la Turquie….ou du géant chinois. A titre d’exemples, La Libye s’est vue attribuer 100 000 ha de terres irrigables dans le région de Mopti au Mali. L’Arabie Saoudite par le biais de capitaux privés via la Conférence Islamique et la Banque Islamique de Développement prospecterait des aménagements de 700 000 ha en Mauritanie, au Sénégal et au Mali. La deuxième peine, la plus redoutée pour son emprise systémique, sera sans doute celle d’hommes d’affaires nationaux, Maures il faut le préciser, adossés au système d’exclusion visant leurs compatriotes Noirs de la Vallée. Le slogan «gagnant-gagnant», «win-win» en anglais, est ici clairement un leurre. Il y aura un super gagnant et grand perdant. Il n y aura pas de compromis durable entre les deux parties. Les intérêts de l’exclu ne seront pas pris en compte.

L’investissement pour l’autosuffisance et la sécurité alimentaires, pour être profitable, devrait s’appuyer sur les nombreuses coopératives villageoises qui existent depuis des décennies. Du Waalo au Gidimaxa en passant par le Fuuta, plusieurs villages sont regroupés sans distinction aucune entre habitants, en associations d’exploitation de terres à l’échelle départementale. Elles sont indiquées à recevoir les appuis financiers et l’encadrement technique. Elles sont légitimes, ont l’expertise et fédèrent toutes les populations autochtones des localités concernées. Faire de la place dans ce déjà trop-plein de possessions reconnues par l’Etat relèvera de l’expropriation.

Dans ce contexte global de survie ou de disparition, de confiscations récurrentes de terres agricoles sur fond d’exclusion, la vigilance maximale doit être de mise. La mobilisation pacifique et structurée des Sans-Terre, à l’image du Mouvement des travailleurs ruraux Sans-Terre du Brésil (MST), est attendue.

Boubacar Diagana et Ciré Ba – Paris le, 29/06/2021